最小限度で、

太陽電池パネル:12W:2500円

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-08233/

充電ユニット:1400円

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-02827/

DC/ACインバーター:2700円

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-00566/

ココの再生バッテリー+再生剤:9000円

http://sekiyabattery.shop-pro.jp/

総額、二万も行かないです。

まあ、地震だと、壊れないとも限らないですが…、

あと、インバーターなのですが、

待機電流構アルかもです。

かといって、電流値が高いですので、いい加減なスイッチを付けるわけにもいきません。

+++++++++++++++++++++++++

最小限度で、

太陽電池パネル:12W:2500円

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-08233/

充電ユニット:1400円

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-02827/

DC/ACインバーター:2700円

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-00566/

ココの再生バッテリー+再生剤:9000円

http://sekiyabattery.shop-pro.jp/

総額、二万も行かないです。

まあ、地震だと、壊れないとも限らないですが…、

あと、インバーターなのですが、

待機電流構アルかもです。

かといって、電流値が高いですので、いい加減なスイッチを付けるわけにもいきません。

+++++++++++++++++++++++++

>PROSTAFF(プロスタッフ) バッテリー専門 A60 60 1本(250mL)

有機ゲルマニウム添加剤は純正バッテリーメーカーも出してたり、既に入れて売っているので、比較的安心。

高濃度で安いのを。<高濃度やタブレットじゃないと、水の減りが少なかった場合に効果があるほど入れられない。

サルフェーションについては判らないですが、

自己放電がかなり少なくなり、小電力での充電が早くなることを確認してます。

寿命2倍の延命効果を謳っております。<一回の投入だけでなのかは不明。

よって、「強化剤」に当たるモノのような気がします。

>エルマシステム バッテリー寿命延命装置 エコピュア12 SN-12

この製品はバッテリー容量50Ahまで。

(使ってるのは52Ahのバッテリーだけど、誤差の範囲と認識)

サルフェーションの分解を謳ってそれなりの評判。

パルス充放電による刺激で極板活性化?

大容量のバッテリには、「EVのび〜太12 EV-12」があります。

他社にも、充電器にサルフェーション溶解機能はありますが、性能が違うようです。

また、常時着けてるからこその利点がありますが、バッテリーの電気を食う欠点があります。

>SEKIYA(株式会社関谷)

独自技術による中古再生バッテリーや、「バッテリー復活剤」も売っている。

実際、へたってきて充電が完了しない再生バッテリーに入れたら、

復活しました(年に一回投入とある)。

比較的高機能な再生機能の付いた充電器。

OMEGA PRO ( オメガ・プロ ) バッテリー充電器

加地貿易 レディパルスチャージャー 全自動バッテリー再生機 RPC-12 最大三日

バッテリー再生用パルス充電器 PRC-052F

などがある。

復活剤と有機ゲルマニウムは同時期に入れない方が無難と思い、

復活剤を入れて、効いたと思った2日後に有機ゲルマニウム投入。

添加剤同士の相互干渉とか相性がありそうなので、

ここらが安全なとこ。

それでも、理想は、どちらか片方使用ということに。

ま、シールドバッテリーなら投入できないので問題ないが、過充電には弱いですね。

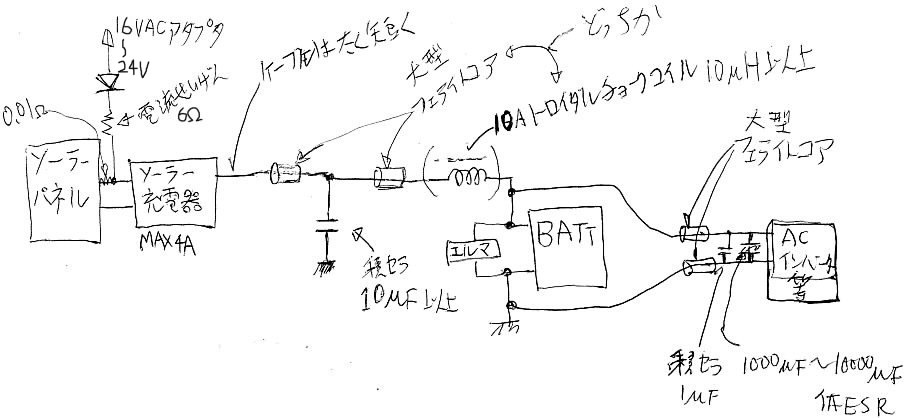

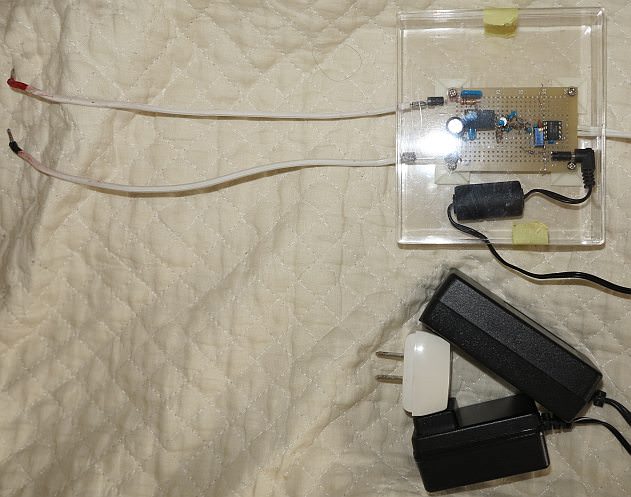

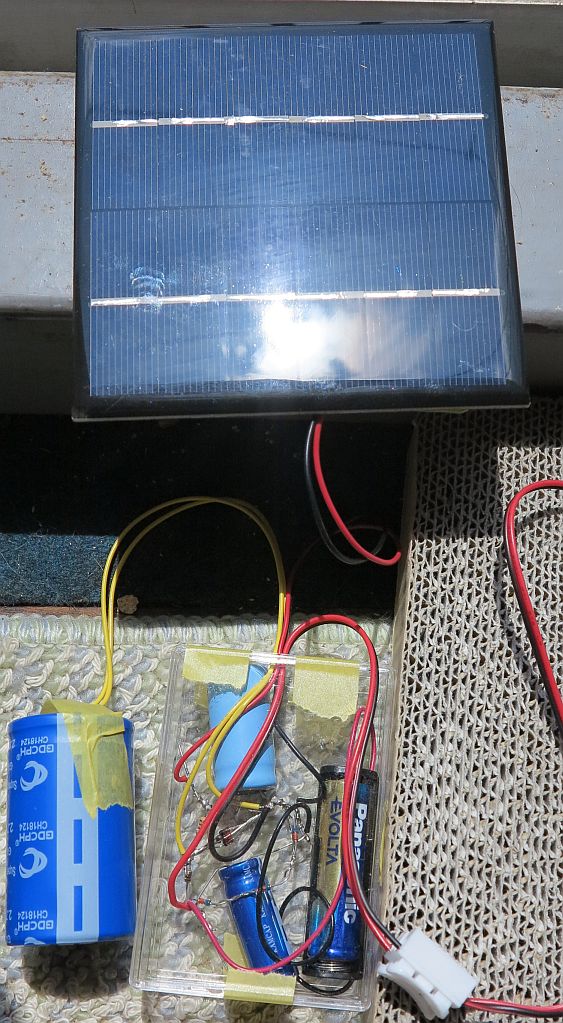

太陽電池と充電器は、

太めのケーブルとははんだ付けして、自己融着テープで巻いてシーリング、

コネクターには、接点グリースを塗っておきました。

+++++++++++++++++++++++++

再生装置は、

結構大きな電流を、かなり高周波だとすると小型でも、扱ってるかも知れないです。

消費電流は小さいからくりは、

高周波なら、結構大きな電流で、バッテリーから充電して昇圧してBATTにリターンしてる可能性があるので、

20mAは変換ロスとか、制御回路の消費電流かも知れません。

充電器の充電ランプに、パルス信号が影響してるようで、「不安定な光り方」になる。

充電器への悪影響や、充電効率に響くかも知れない。

充電器内部にコンデンサーがあって、パルス電流をロスするかも。

一見、作成した回路の繋いでいる抵抗値が低くて意味がなさそうにも見えますが、

劣化してるBATTでも抵抗値は、非常に低いので、装置の電流の殆どがBATT側へ流れる。

5A位流せるチョークコイルと、コンデンサーのLCフィルターで、高周波のみ充電器側に通過しない方式をとりたいです。

インバーターも電源SW手前に大きなコンデンサーがあるようです。

大きなチョークコイルか、フェライトコアをかまします。

いつか、どんなパルスなのか、見て見たいと思います。

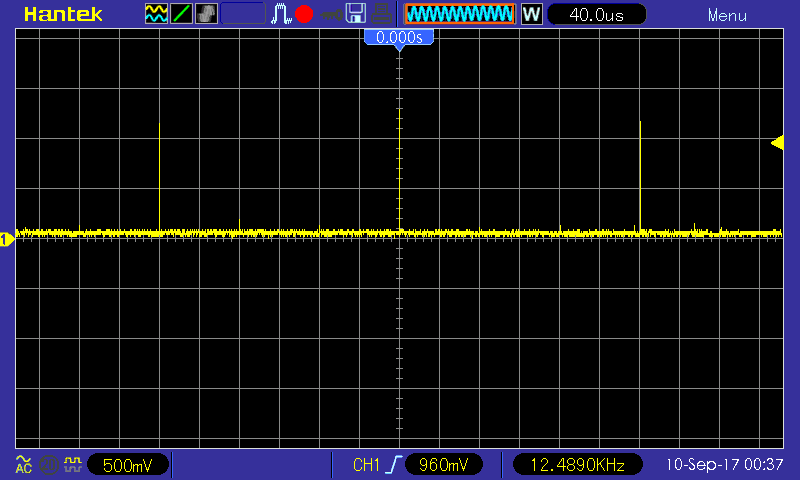

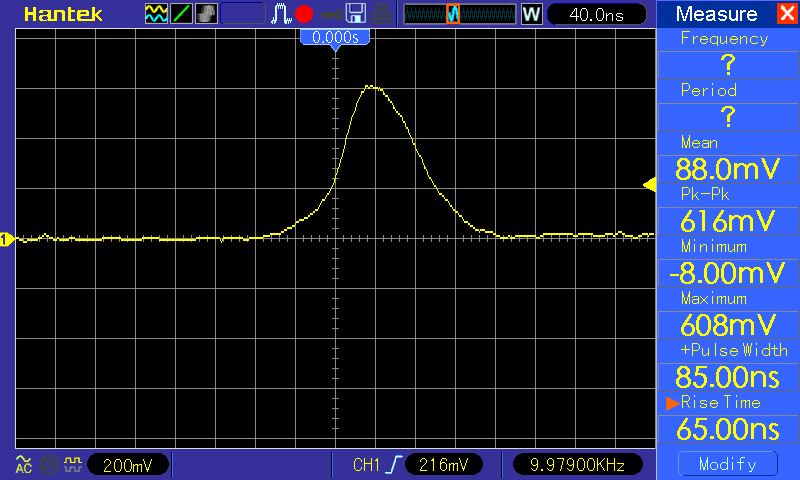

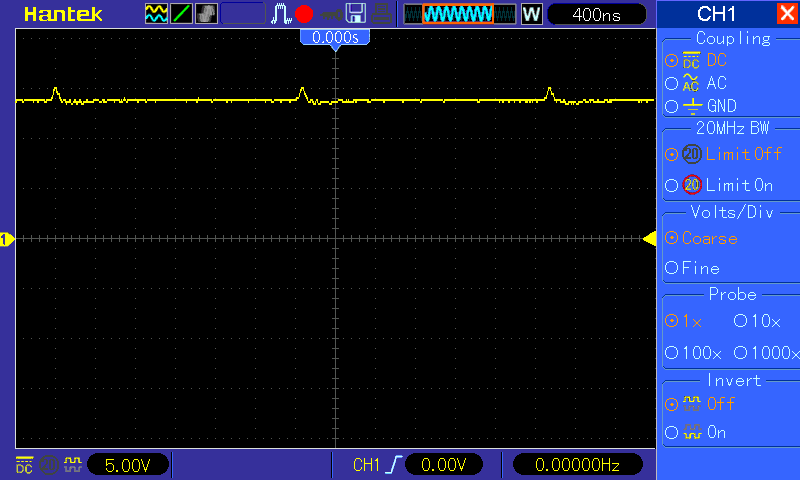

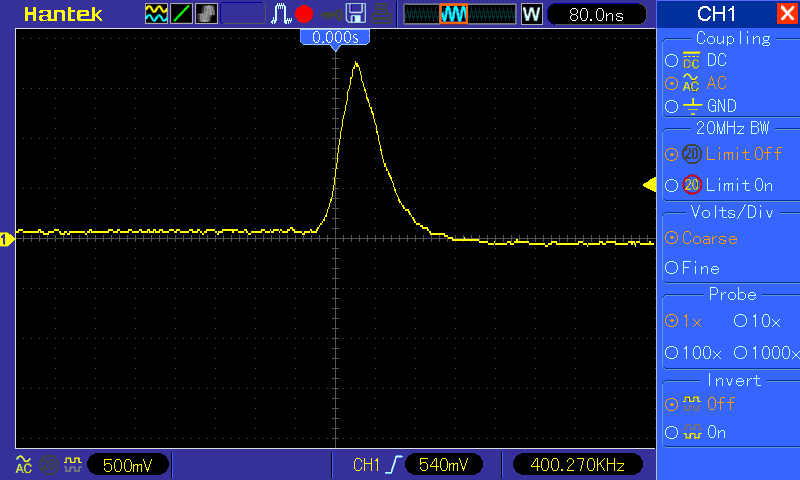

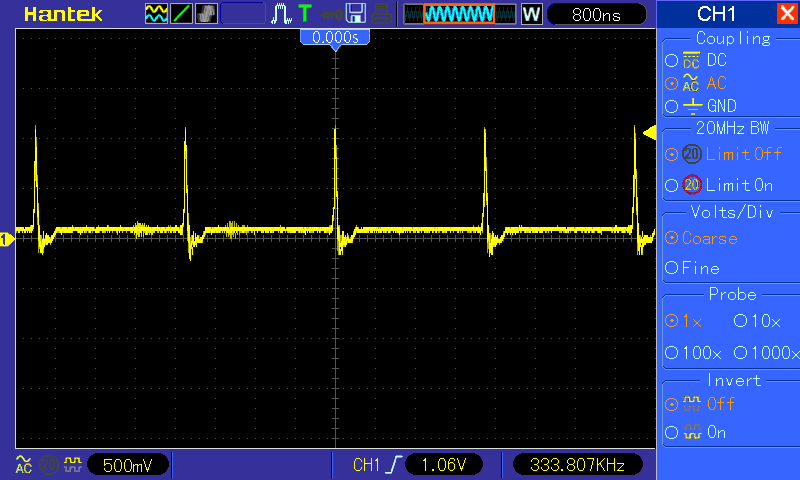

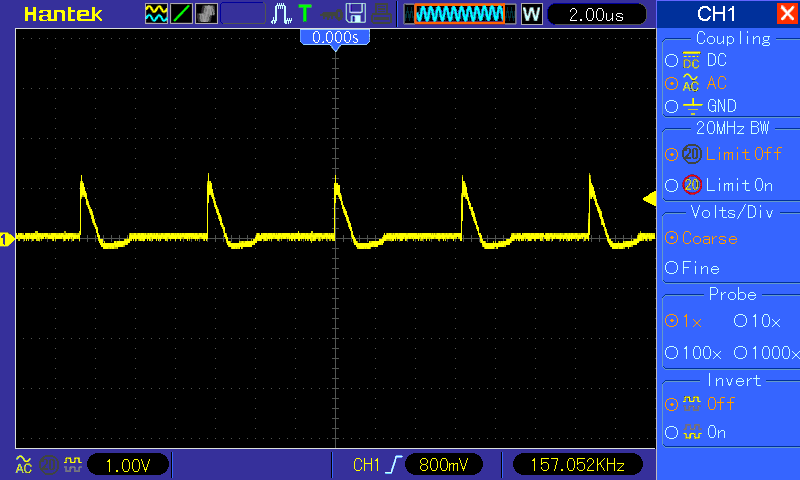

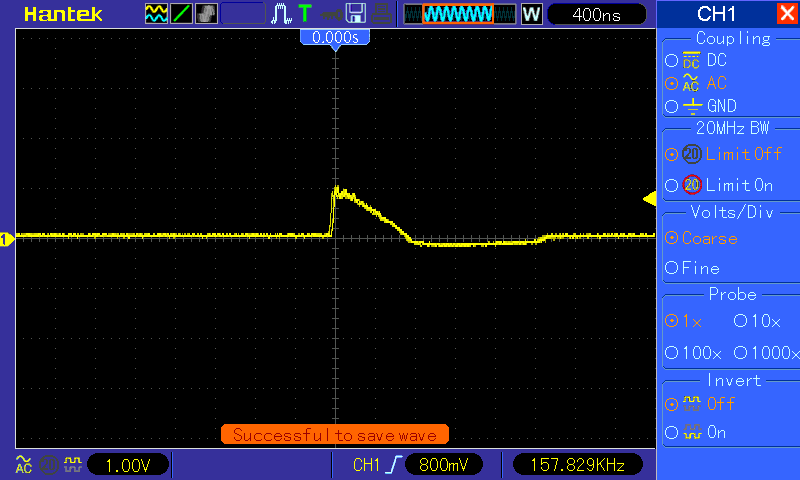

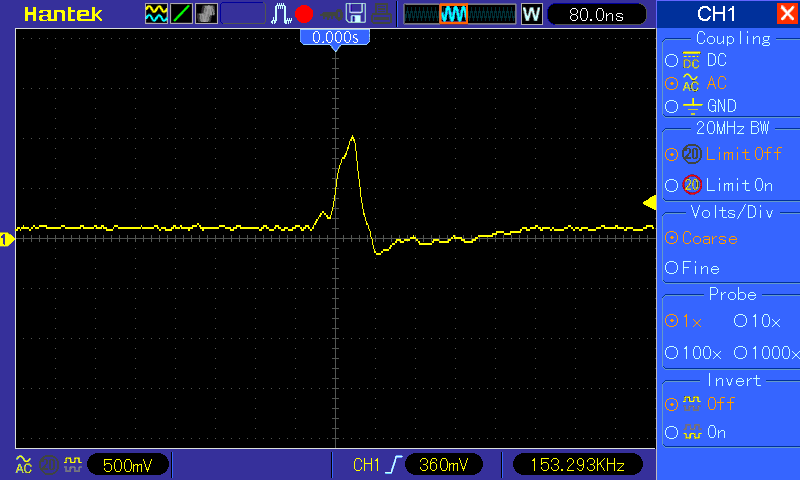

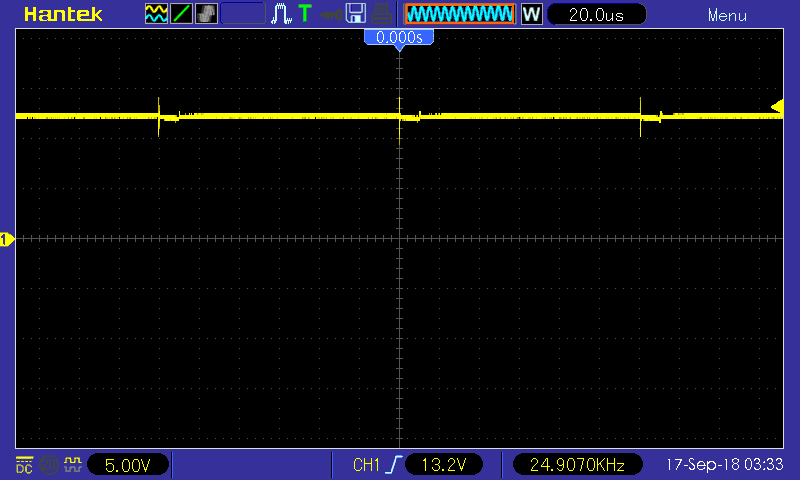

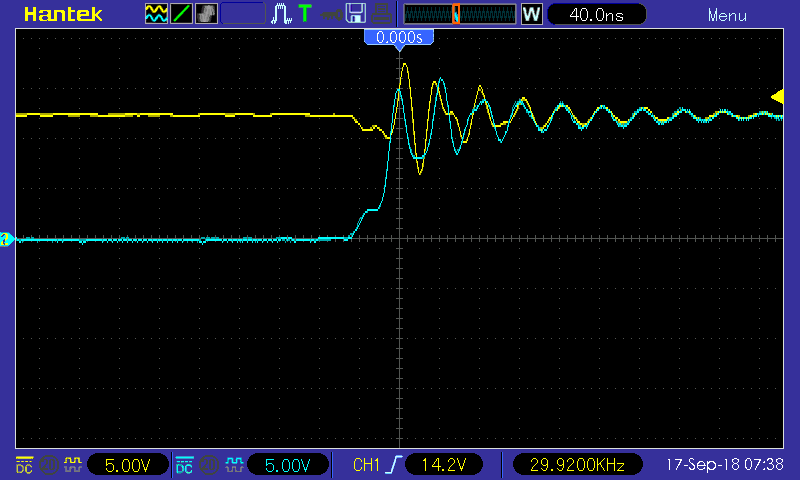

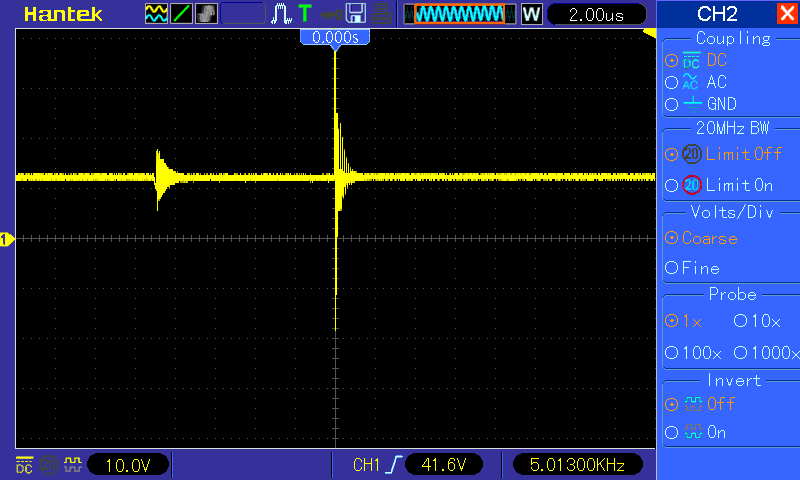

見て見ました。

単に、バッテリーの電圧をオシロ見たのですが、

>PROSTAFF(プロスタッフ) バッテリー専門 A60 60 1本(250mL)

有機ゲルマニウム添加剤は純正バッテリーメーカーも出してたり、既に入れて売っているので、比較的安心。

高濃度で安いのを。<高濃度やタブレットじゃないと、水の減りが少なかった場合に効果があるほど入れられない。

サルフェーションについては判らないですが、

自己放電がかなり少なくなり、小電力での充電が早くなることを確認してます。

寿命2倍の延命効果を謳っております。<一回の投入だけでなのかは不明。

よって、「強化剤」に当たるモノのような気がします。

>エルマシステム バッテリー寿命延命装置 エコピュア12 SN-12

この製品はバッテリー容量50Ahまで。

(使ってるのは52Ahのバッテリーだけど、誤差の範囲と認識)

サルフェーションの分解を謳ってそれなりの評判。

パルス充放電による刺激で極板活性化?

大容量のバッテリには、「EVのび〜太12 EV-12」があります。

他社にも、充電器にサルフェーション溶解機能はありますが、性能が違うようです。

また、常時着けてるからこその利点がありますが、バッテリーの電気を食う欠点があります。

>SEKIYA(株式会社関谷)

独自技術による中古再生バッテリーや、「バッテリー復活剤」も売っている。

実際、へたってきて充電が完了しない再生バッテリーに入れたら、

復活しました(年に一回投入とある)。

比較的高機能な再生機能の付いた充電器。

OMEGA PRO ( オメガ・プロ ) バッテリー充電器

加地貿易 レディパルスチャージャー 全自動バッテリー再生機 RPC-12 最大三日

バッテリー再生用パルス充電器 PRC-052F

などがある。

復活剤と有機ゲルマニウムは同時期に入れない方が無難と思い、

復活剤を入れて、効いたと思った2日後に有機ゲルマニウム投入。

添加剤同士の相互干渉とか相性がありそうなので、

ここらが安全なとこ。

それでも、理想は、どちらか片方使用ということに。

ま、シールドバッテリーなら投入できないので問題ないが、過充電には弱いですね。

太陽電池と充電器は、

太めのケーブルとははんだ付けして、自己融着テープで巻いてシーリング、

コネクターには、接点グリースを塗っておきました。

+++++++++++++++++++++++++

再生装置は、

結構大きな電流を、かなり高周波だとすると小型でも、扱ってるかも知れないです。

消費電流は小さいからくりは、

高周波なら、結構大きな電流で、バッテリーから充電して昇圧してBATTにリターンしてる可能性があるので、

20mAは変換ロスとか、制御回路の消費電流かも知れません。

充電器の充電ランプに、パルス信号が影響してるようで、「不安定な光り方」になる。

充電器への悪影響や、充電効率に響くかも知れない。

充電器内部にコンデンサーがあって、パルス電流をロスするかも。

一見、作成した回路の繋いでいる抵抗値が低くて意味がなさそうにも見えますが、

劣化してるBATTでも抵抗値は、非常に低いので、装置の電流の殆どがBATT側へ流れる。

5A位流せるチョークコイルと、コンデンサーのLCフィルターで、高周波のみ充電器側に通過しない方式をとりたいです。

インバーターも電源SW手前に大きなコンデンサーがあるようです。

大きなチョークコイルか、フェライトコアをかまします。

いつか、どんなパルスなのか、見て見たいと思います。

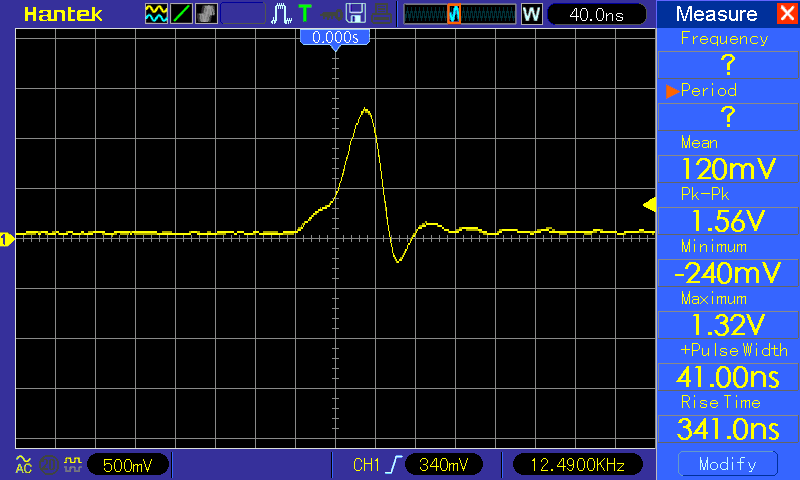

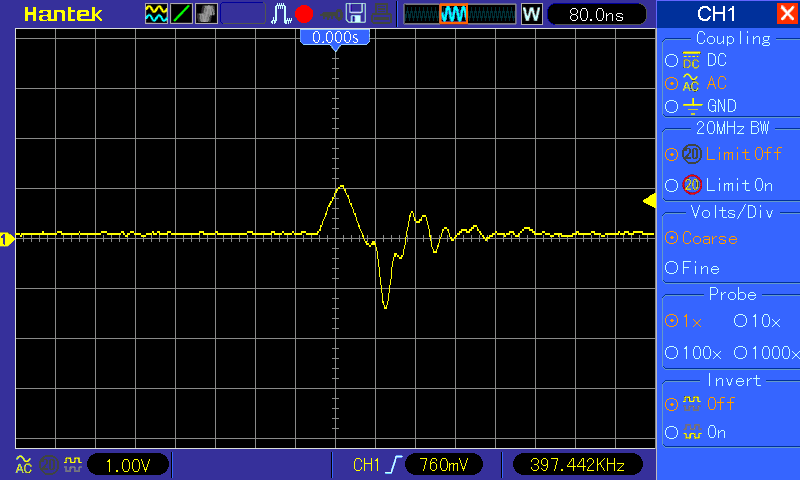

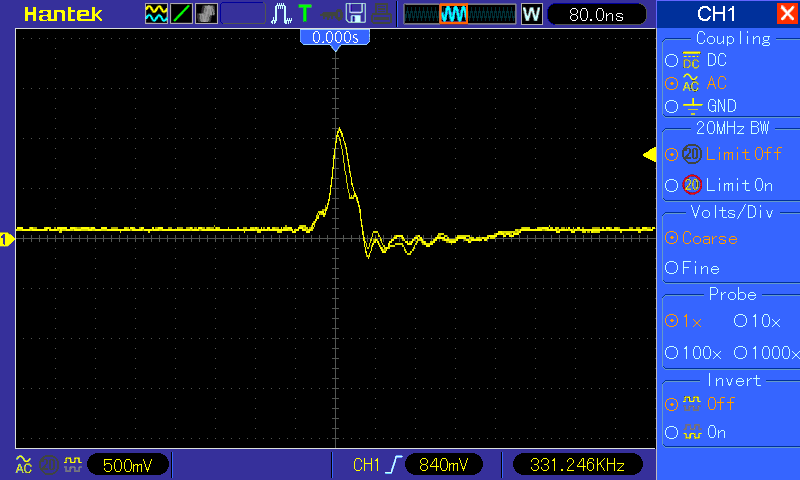

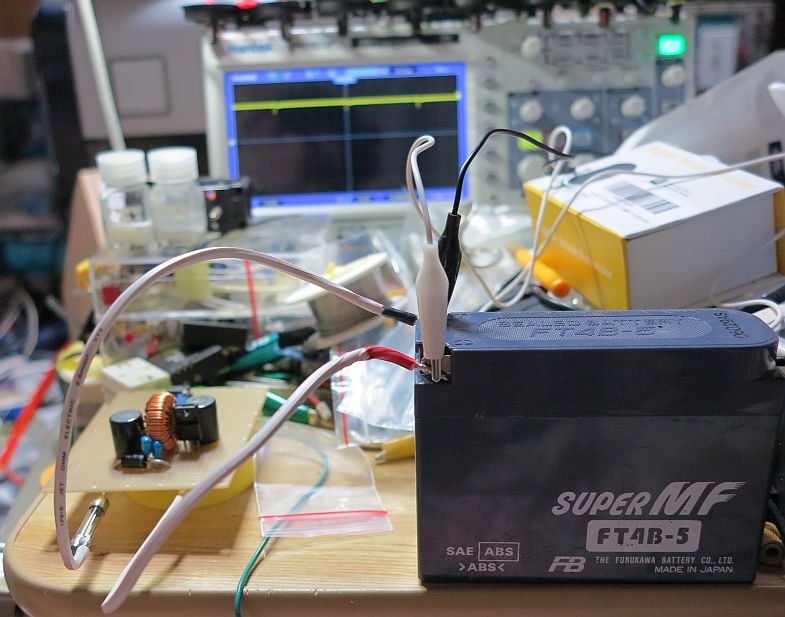

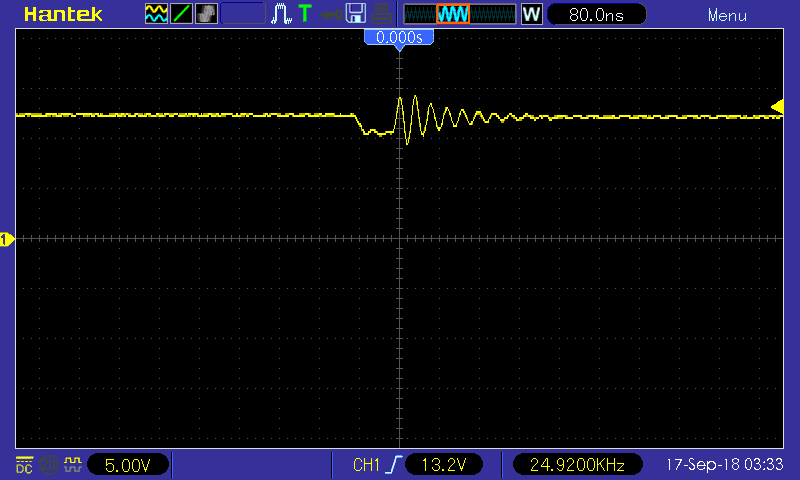

見て見ました。

単に、バッテリーの電圧をオシロ見たのですが、

周期は速いと言うほどでも無いですが、ゆっくりめに充電して、ものすごい短いパルス時間ですが、

高い電流をバッテリーにリターンしておりますね。でも、付属のケーブルは結構細かったりしますので。

パルス信号は、電圧上昇が+方向ですので、充電方向の電流のみ発する様ですね。

ただ、電解コンデンサーと同じく、鉛バッテリーは化学変化なので、

ナノSecな信号には結構インピーダンスが高めなのかも知れません。

良く、

ニッカド電池など、高電圧を一瞬かけて、極板を起こす(活性化させる)なんて言われるモノに近いかも?

あと、急速充電の方が極板が活性化されるとも言いますね。

つまり、昇圧充電して、瞬間放電してますね。

基本部分は、作ろうと思えば、作れますが、

過放電保護とかちょっとばかりインテリジェント?な制御となると製品の方が安心。

あと、昇圧電圧、コンデンサーの質(種類)、と大きさ、パルスサイクルもネックです。

スイッチングインバーターより、単にコンデンサーを並列充電、直列放電の方がラクな感じがしますがいかに?

コンデンサーは電解で40μSecの放電はキツいかと思います。

なので、スイッチング電源のように小さなインダクタに一瞬貯めるか、

大容量、積層セラミック当たりをパラレル。

フェライトコアのフィルターは、

10MHzあたりのインピーダンスがネックです。通常1Ωでも大半はバッテリーに流れます。

しかし、充電器のエラーは排除しなければ、ですね。

チョークコイルはゴツいモノじゃなくっても良くってどちらかというと、流せる電流が5Aくらいは欲しいトコ、

コンデンサーも小規模で良さそうですね。

周期は速いと言うほどでも無いですが、ゆっくりめに充電して、ものすごい短いパルス時間ですが、

高い電流をバッテリーにリターンしておりますね。でも、付属のケーブルは結構細かったりしますので。

パルス信号は、電圧上昇が+方向ですので、充電方向の電流のみ発する様ですね。

ただ、電解コンデンサーと同じく、鉛バッテリーは化学変化なので、

ナノSecな信号には結構インピーダンスが高めなのかも知れません。

良く、

ニッカド電池など、高電圧を一瞬かけて、極板を起こす(活性化させる)なんて言われるモノに近いかも?

あと、急速充電の方が極板が活性化されるとも言いますね。

つまり、昇圧充電して、瞬間放電してますね。

基本部分は、作ろうと思えば、作れますが、

過放電保護とかちょっとばかりインテリジェント?な制御となると製品の方が安心。

あと、昇圧電圧、コンデンサーの質(種類)、と大きさ、パルスサイクルもネックです。

スイッチングインバーターより、単にコンデンサーを並列充電、直列放電の方がラクな感じがしますがいかに?

コンデンサーは電解で40μSecの放電はキツいかと思います。

なので、スイッチング電源のように小さなインダクタに一瞬貯めるか、

大容量、積層セラミック当たりをパラレル。

フェライトコアのフィルターは、

10MHzあたりのインピーダンスがネックです。通常1Ωでも大半はバッテリーに流れます。

しかし、充電器のエラーは排除しなければ、ですね。

チョークコイルはゴツいモノじゃなくっても良くってどちらかというと、流せる電流が5Aくらいは欲しいトコ、

コンデンサーも小規模で良さそうですね。

ケース中で回路がショートしないよう注意大です。

電力がものすごいので、火災になる可能性が大。

5A程度のヒューズやブレーカー、ポリスイッチもイイかも。

普段は、無停電電源みたいにコンセントから、

急速充電できるようにもできたらイイですね。

ソコに、バッテリー延命機能を作ってくっつければ、過放電保護など気にする必要は無いですね。

また、なるべく、昇圧しないで、

12Vバッテリーそのままで動かせるノートPCとか、

超高効率DC-DCコンバーターによる5VなUSB充電端子とか使うとイイですね。

300WのDC-ACインバーターは、

完全なサイン波ではなく、かなり粗い簡易パルス信号です。

今後、パネルのワッテージを大きいのに強化して、それに付随して、充電ユニットも強化したいです。

あと、100V電源からの充電と、延命ユニットの強化版の掛け合わせを作って見たいとも思います。

メーカーの性能指標に、

「ほぼ寿命に達したサイクルバッテリー」にて

「バッテリー電圧は50日目で初期電圧値に回復、バッテリー容量は180日目に

初期容量まで回復。」

とあるので、実用できる段階から付けるか?ですね。再生を待つのは長いので、気長な商品ですね。

あと、サルフェーション溶解だけなら、ナノSecでなくっても良いのかも知れませんし、高速で溶解できるかもですね。

そのためには、パルスの電位や周期を上げる必要がありそうです。

機能は、あくまでも、サルフェーションの分解です。<よって、再生剤は要らなくなりました。有機ゲルマニウム強化剤は使います。

それだけなら、新品同様にまで戻せるようです。

自己放電による過放電で、極板が溶けすぎたなど、「損傷した場合」は、対処できないかと思います。

メーカー側で、容量については、

エコピュア:30Ah未満

のび〜太EV12V:80Ah未満

なお、アイドリングストップ車、ハイブリッド車および長期に乗車されないことが多い場合には、消費電流の少ないのび〜太12Vをご使用願います。

とあります、

Amazonでの値とはちょっと違いますね〜、

ついでに、装置の寿命は10年。コンデンサーの劣化による問題かなー、と、おもいます。

「のび〜太EV12V」を試す。

ケース中で回路がショートしないよう注意大です。

電力がものすごいので、火災になる可能性が大。

5A程度のヒューズやブレーカー、ポリスイッチもイイかも。

普段は、無停電電源みたいにコンセントから、

急速充電できるようにもできたらイイですね。

ソコに、バッテリー延命機能を作ってくっつければ、過放電保護など気にする必要は無いですね。

また、なるべく、昇圧しないで、

12Vバッテリーそのままで動かせるノートPCとか、

超高効率DC-DCコンバーターによる5VなUSB充電端子とか使うとイイですね。

300WのDC-ACインバーターは、

完全なサイン波ではなく、かなり粗い簡易パルス信号です。

今後、パネルのワッテージを大きいのに強化して、それに付随して、充電ユニットも強化したいです。

あと、100V電源からの充電と、延命ユニットの強化版の掛け合わせを作って見たいとも思います。

メーカーの性能指標に、

「ほぼ寿命に達したサイクルバッテリー」にて

「バッテリー電圧は50日目で初期電圧値に回復、バッテリー容量は180日目に

初期容量まで回復。」

とあるので、実用できる段階から付けるか?ですね。再生を待つのは長いので、気長な商品ですね。

あと、サルフェーション溶解だけなら、ナノSecでなくっても良いのかも知れませんし、高速で溶解できるかもですね。

そのためには、パルスの電位や周期を上げる必要がありそうです。

機能は、あくまでも、サルフェーションの分解です。<よって、再生剤は要らなくなりました。有機ゲルマニウム強化剤は使います。

それだけなら、新品同様にまで戻せるようです。

自己放電による過放電で、極板が溶けすぎたなど、「損傷した場合」は、対処できないかと思います。

メーカー側で、容量については、

エコピュア:30Ah未満

のび〜太EV12V:80Ah未満

なお、アイドリングストップ車、ハイブリッド車および長期に乗車されないことが多い場合には、消費電流の少ないのび〜太12Vをご使用願います。

とあります、

Amazonでの値とはちょっと違いますね〜、

ついでに、装置の寿命は10年。コンデンサーの劣化による問題かなー、と、おもいます。

「のび〜太EV12V」を試す。

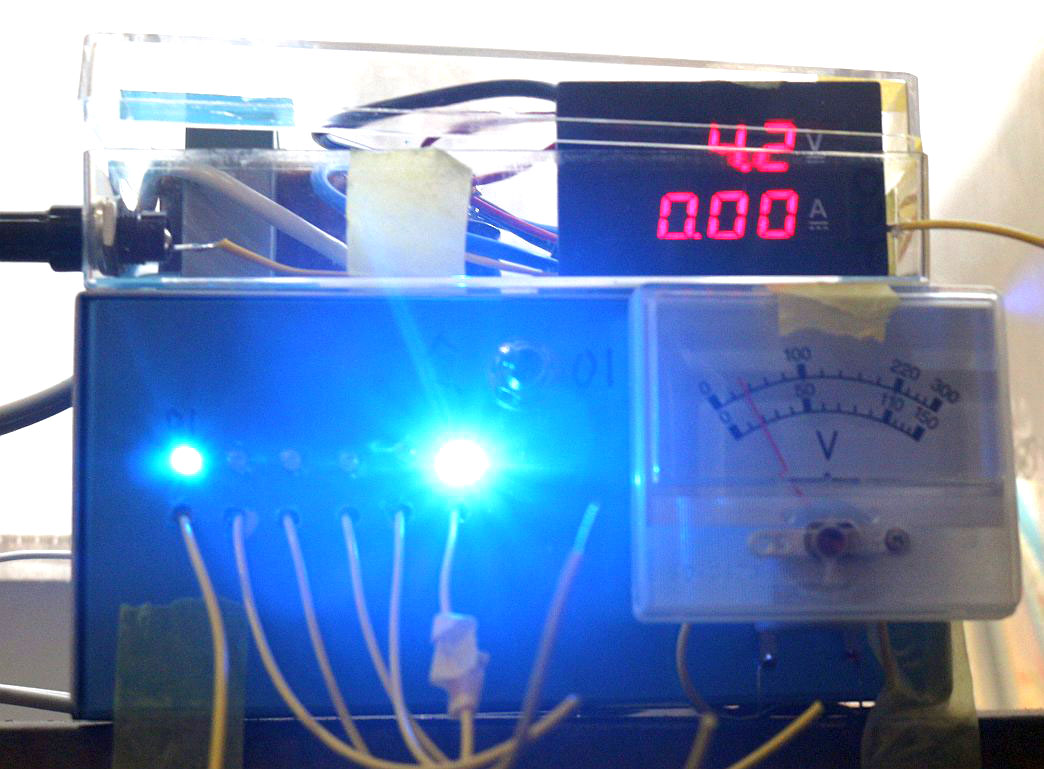

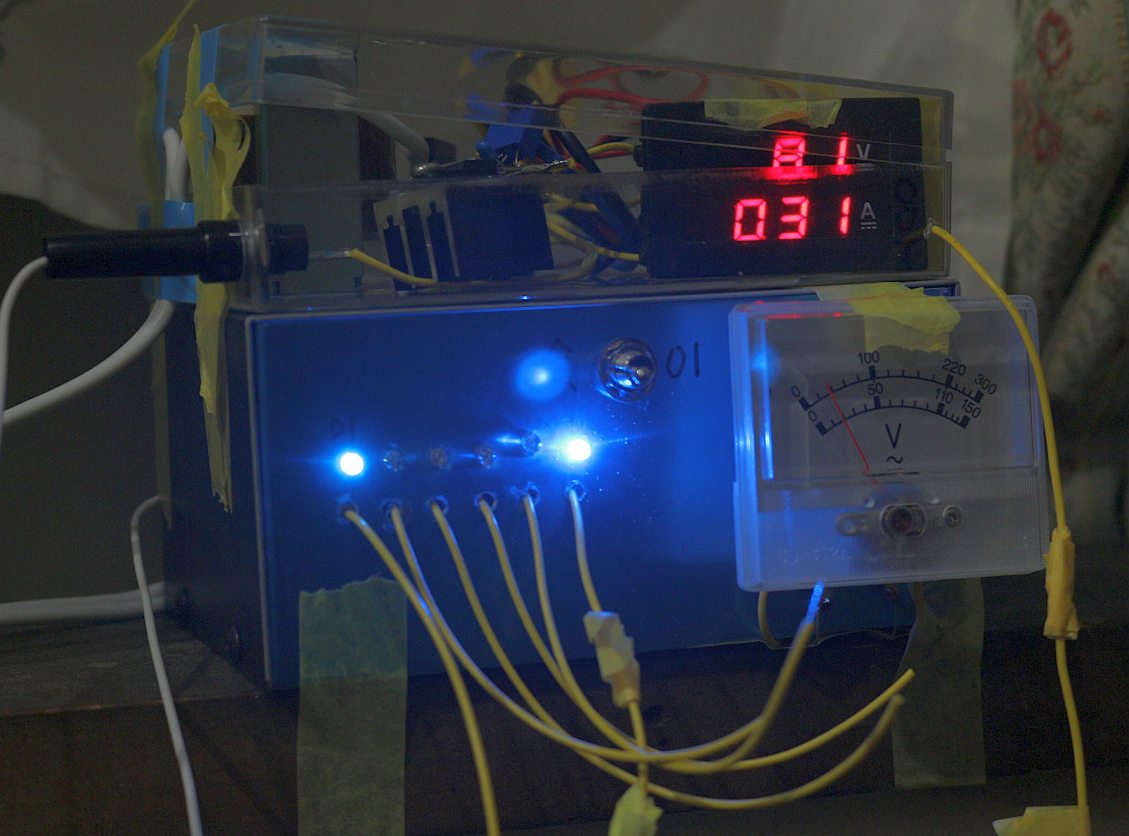

まずは計測。

まずは計測。

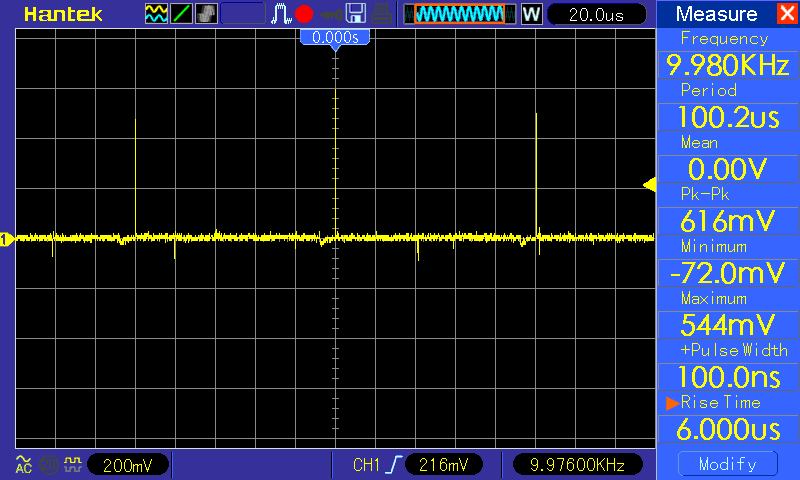

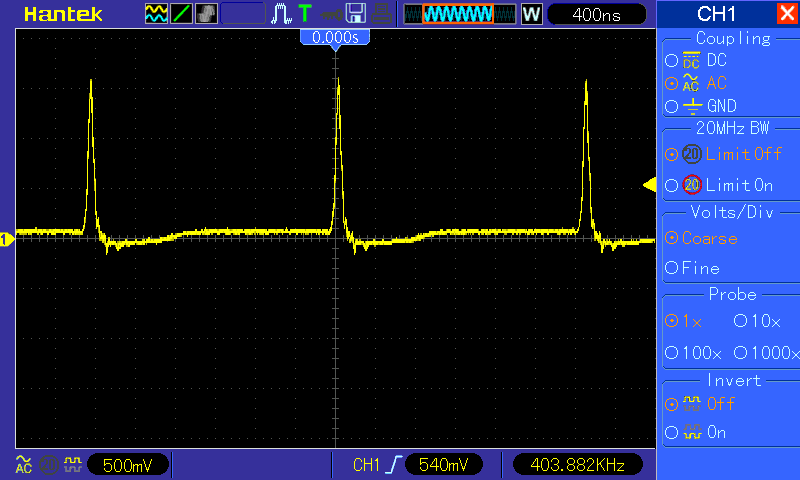

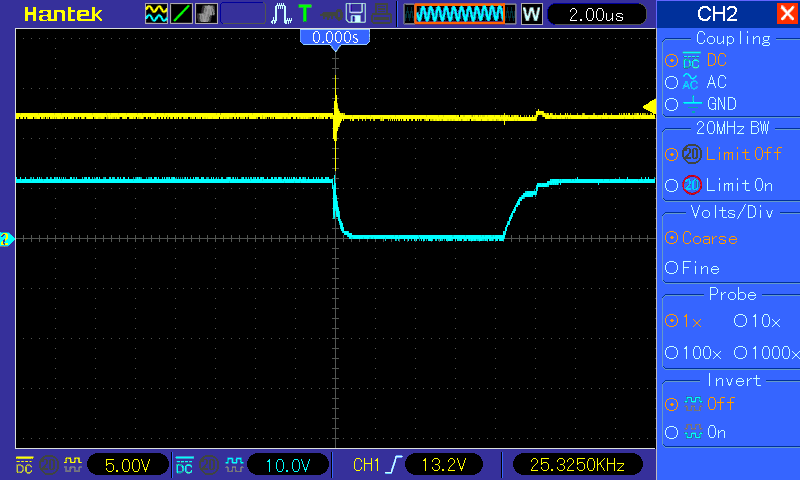

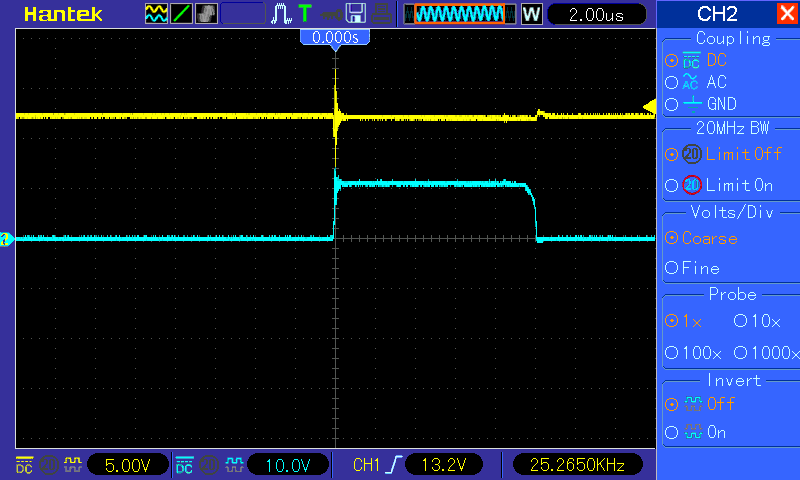

バッテリーの状態が違うので、動作が違うかなんとも言えないですが、

パルス時間が2倍、電圧が1/2になったので、

波形の面積としての電力はさして変わらない気がします。

しかし、パルス頻度が多く(周期が早い)

エコピュア12V:240μSecおき出てる

消費電流は20mA、待機電流は2.3mA

のび〜太EV12V:50〜100μSecおきに出てる。

消費電流は30mA、待機電流は0.1mA

余ったエコピュアの方は、バイクに付けます。

余る予定の太陽光充電器をAC電源からも使える様に改造したモノと共に

これを付けたら、電流食うためか、充電ランプが付きっぱなしになって、充電は終わりません。

電池がまだへたってる上に、ソーラーセルのワッテージ量の問題もある?

あと、過放電保護回路の動作停止電圧は、かなり誤差があるようです。

説明書には、11Vとありますが、Amazon見ると実際には13Vらしいです。

ウチのは12.81Vあたりをうろうろしてます。

エコピュアの方が、かなり低い電圧まで動作します。

このかなり高い電圧のみパルスを発生するという違いは、EV専用だからかも知れないですね。

通常生きてるバッテリーや新品に使用だと、それでもサルフェーションの皮膜があるため。

結構なパワーアップになるので、スターターバッテリーには特に有効だとか。

太陽電池には逆流防止のDiが入ってますから、

16V位のACアダプタにショットキバリアDiと電流制限用の抵抗を付けて、

日光が弱まると、ACアダプタから充電する方式にすればイイ感じ。

バッテリーの状態が違うので、動作が違うかなんとも言えないですが、

パルス時間が2倍、電圧が1/2になったので、

波形の面積としての電力はさして変わらない気がします。

しかし、パルス頻度が多く(周期が早い)

エコピュア12V:240μSecおき出てる

消費電流は20mA、待機電流は2.3mA

のび〜太EV12V:50〜100μSecおきに出てる。

消費電流は30mA、待機電流は0.1mA

余ったエコピュアの方は、バイクに付けます。

余る予定の太陽光充電器をAC電源からも使える様に改造したモノと共に

これを付けたら、電流食うためか、充電ランプが付きっぱなしになって、充電は終わりません。

電池がまだへたってる上に、ソーラーセルのワッテージ量の問題もある?

あと、過放電保護回路の動作停止電圧は、かなり誤差があるようです。

説明書には、11Vとありますが、Amazon見ると実際には13Vらしいです。

ウチのは12.81Vあたりをうろうろしてます。

エコピュアの方が、かなり低い電圧まで動作します。

このかなり高い電圧のみパルスを発生するという違いは、EV専用だからかも知れないですね。

通常生きてるバッテリーや新品に使用だと、それでもサルフェーションの皮膜があるため。

結構なパワーアップになるので、スターターバッテリーには特に有効だとか。

太陽電池には逆流防止のDiが入ってますから、

16V位のACアダプタにショットキバリアDiと電流制限用の抵抗を付けて、

日光が弱まると、ACアダプタから充電する方式にすればイイ感じ。

図では、6Ωを使ってますが、最大の24Vに設定すると、落差で最大2A流れる可能性があり、

結構発熱する可能性があると思います。

よって、

15Wセメント抵抗なのですが、周りのモノが触れてると溶けるかもデス。

また、電源の電流容量も十分に大きく、また、保護回路もあるようにすれば良いかと思います。

けど、急速充電の必要性はあまり感じないため、電源は16V位でゆっくり充電で良いのではないかと思います。

100Vからの急速充電をアテにしてしょっちゅう使うのなら、素直にUPS電源が有効と思います。

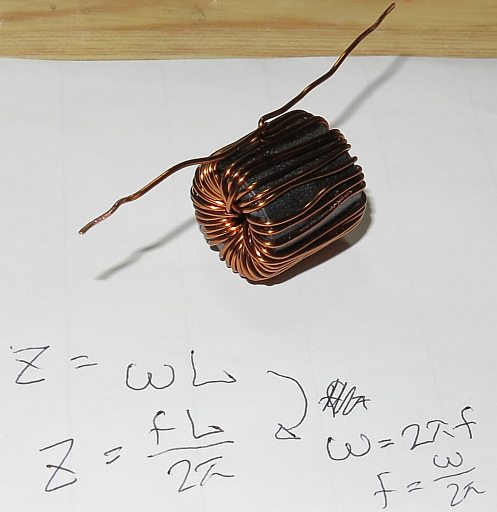

扱う周波数で大きな比透磁率を持つ磁性体がイイが、

普通に、フェライトコアでかまわないですね。

図では、6Ωを使ってますが、最大の24Vに設定すると、落差で最大2A流れる可能性があり、

結構発熱する可能性があると思います。

よって、

15Wセメント抵抗なのですが、周りのモノが触れてると溶けるかもデス。

また、電源の電流容量も十分に大きく、また、保護回路もあるようにすれば良いかと思います。

けど、急速充電の必要性はあまり感じないため、電源は16V位でゆっくり充電で良いのではないかと思います。

100Vからの急速充電をアテにしてしょっちゅう使うのなら、素直にUPS電源が有効と思います。

扱う周波数で大きな比透磁率を持つ磁性体がイイが、

普通に、フェライトコアでかまわないですね。

断面積の大きいトロイダルコアを使えば、

インダクタンスは、ケーブル長の伸びの二乗で効いてきますから、

短いケーブルで大きなインダクタンスが得られる。

インピーダンス:Zは、10Ωあれば十分大きいですね。

(多分、1Ωでも十分かと。)

80nSecのパルスだと、6MHzとして、10μHもあれば良いのかな?

ケーブルを挟むタイプの大型ので中を一回通すだけでも十分みたいです。

コンデンサーも大きい電解は要らないけど、

一応10μF程度の積層セラミックコンデンサー1つでOKそう。←10μF以上はコスパ的に良くない。(秋月が安い)

0.1Ω間の電圧を10倍すれば、充電電流も判ります。

太陽電池だけの電流が見たければ、ソコに0.01Ωを繋いで100倍すればOK。

+++++++++++++++++++++++++

エルマシステムの類似商品で「ナノパルサー」<安めらしい

UPS電源用には、「ディープサイクルバッテリー」が良い?

スターティングバッテリーは瞬間的大容量。

電流は少なめでも深放電な80%位放電に絶えられ極板落下に強い。

とはいえ、50%位の放電に抑えた方が良い。

とある、

用途によって、極板の厚さ面積も違うようなので、

サルフェーション溶解のユニットの規模も変わってくるようです。

ソーラーパネルからの充電器なのですが、ブースト電圧(昇圧充電の電圧)14.5Vとあるのですが、

ソーラーパネルの代わりに疑似内部抵抗繋いだ12Vをかけてみても充電しませんでした。

効率よく、インバートするのでは無く、

どうやら、タダの電流制御とスイッチとしての動作だったようです。

充電終止電圧になったらカットするだけの作り…。

これでは充電効率が悪すぎですね。

充電電流も把握したいですね。

15V+Di+6Ωだと

100mA内30mAがエルマシステム

エルマシステムが30mA食うためか、自己放電が多いのか、サルフェーションのせいか、充電ランプの点滅のデューティー比は、50%以下に下がらない感じ、

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

「デサルフェーター」と言うらしいですが、

「OMEGA PRO」のように、

回復専用モードなどの、もうちょっと、回復の高速なモノが欲しいですね。

でも、そうすると、充電制御用のマイコンが必要そうです。

+++++++++++++++++++++++++

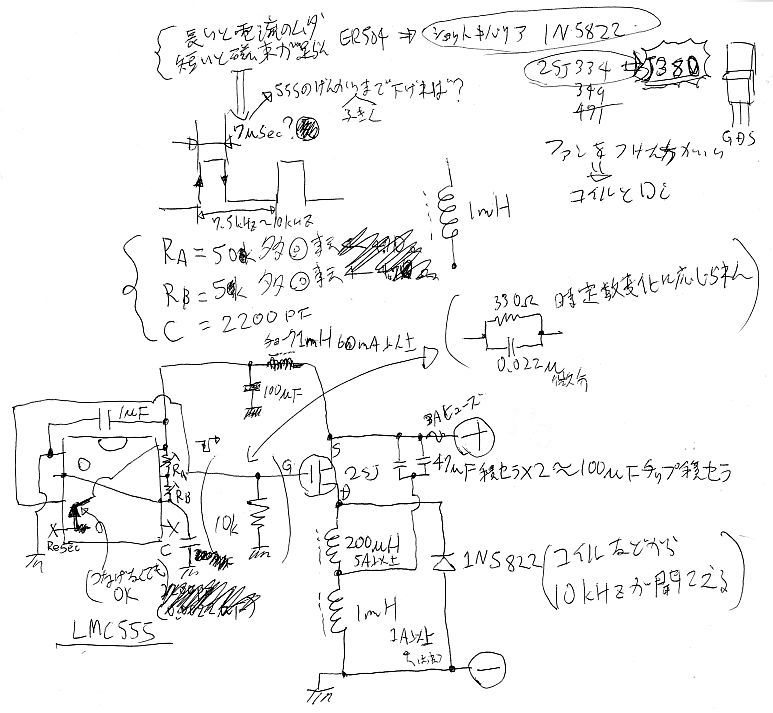

で、

作った方が、速くて効率は良いかと判断。

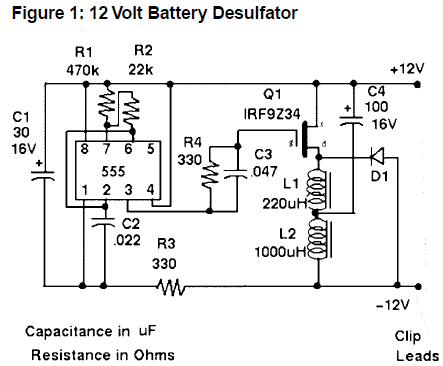

大本の「クーパー式デサルフェーター」が一番性能が良いようなので、

これの時定数最適化などによる部品改良版を考える。

なので、自作と言うほど面倒なことでは無かった。

断面積の大きいトロイダルコアを使えば、

インダクタンスは、ケーブル長の伸びの二乗で効いてきますから、

短いケーブルで大きなインダクタンスが得られる。

インピーダンス:Zは、10Ωあれば十分大きいですね。

(多分、1Ωでも十分かと。)

80nSecのパルスだと、6MHzとして、10μHもあれば良いのかな?

ケーブルを挟むタイプの大型ので中を一回通すだけでも十分みたいです。

コンデンサーも大きい電解は要らないけど、

一応10μF程度の積層セラミックコンデンサー1つでOKそう。←10μF以上はコスパ的に良くない。(秋月が安い)

0.1Ω間の電圧を10倍すれば、充電電流も判ります。

太陽電池だけの電流が見たければ、ソコに0.01Ωを繋いで100倍すればOK。

+++++++++++++++++++++++++

エルマシステムの類似商品で「ナノパルサー」<安めらしい

UPS電源用には、「ディープサイクルバッテリー」が良い?

スターティングバッテリーは瞬間的大容量。

電流は少なめでも深放電な80%位放電に絶えられ極板落下に強い。

とはいえ、50%位の放電に抑えた方が良い。

とある、

用途によって、極板の厚さ面積も違うようなので、

サルフェーション溶解のユニットの規模も変わってくるようです。

ソーラーパネルからの充電器なのですが、ブースト電圧(昇圧充電の電圧)14.5Vとあるのですが、

ソーラーパネルの代わりに疑似内部抵抗繋いだ12Vをかけてみても充電しませんでした。

効率よく、インバートするのでは無く、

どうやら、タダの電流制御とスイッチとしての動作だったようです。

充電終止電圧になったらカットするだけの作り…。

これでは充電効率が悪すぎですね。

充電電流も把握したいですね。

15V+Di+6Ωだと

100mA内30mAがエルマシステム

エルマシステムが30mA食うためか、自己放電が多いのか、サルフェーションのせいか、充電ランプの点滅のデューティー比は、50%以下に下がらない感じ、

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

「デサルフェーター」と言うらしいですが、

「OMEGA PRO」のように、

回復専用モードなどの、もうちょっと、回復の高速なモノが欲しいですね。

でも、そうすると、充電制御用のマイコンが必要そうです。

+++++++++++++++++++++++++

で、

作った方が、速くて効率は良いかと判断。

大本の「クーパー式デサルフェーター」が一番性能が良いようなので、

これの時定数最適化などによる部品改良版を考える。

なので、自作と言うほど面倒なことでは無かった。

http://alton-moore.net/graphics/desulfator.pdf

クーパー式の原型はパルス幅50μSec頻度1.2KHzとなっているらしい。

バッテリー端子の+12V−12Vという記述は24Vかと勘違いを起こしそう。

L1とC4の持つ時定数で効率よいレベルに?

指標を計算してみるとLC共振での周期とする時定数は108μSecで

一山は約50μSecとなる

共鳴現象を最大限用いなくてもイイなら、大は小を兼ねるが効率が悪い?

よって、もうちょと小さな値でも良いかなーと。

単発パルスでもサルフェーションの結晶を励起できるかも、

結晶の共鳴周波数3〜4MHz(3.26MHz)の減衰振動となるのも良い。

一周期T=0.31μSec=310nSec

『共鳴周期を送るなら、155nSec連続か155nSecより短い(効率的には1/4周期以下)の単パルスにした方がよさそう。それが「エルマシステム」のようです。

対して「OMEGA PRO」は波形をググると、このデサルフェーターの殆ど同じ動作のようです。』

このデサルフェーターは、

波形図が無いから判らないが、鋭いスパイク電圧になり減衰振動を励起する?

555の駆動は、FETがONになるだけの時間なので…、

それは、大きければ良いのか、バッテリーの状態や規模によるかも知れないですね。

(一応、7μSecの20V程度にしてるという意見も。)

(一番は、早めの周期ですね。

ソコは、L1とC4なのでしょうね。)

・パルスを流す頻度

頻度高ければ、復活が早くなるみたいだが、

化学変化故?限度がアルみたい。

それが7〜12KHz(理想は10KHz?)あたりとされる。T=100μSec

もっと速くても良いのだろうけど、効果が薄いと言うことではないかと思われる。

良く流れすぎる場合、(多分へたった大バッテリー)

周期を長く、時間を短くしないと加熱するかも知れません。

熱耐久性を上げるか、効率を上げるか、冷やすか、ですね。

コイルとDiが主なる発熱源。FETはあまり発熱しない?

部品。

・555

CMOSタイプがイイかも?

・R1、R2、C2

この三つで555のパルスの時定数を決めるので、

C2は少なめで

R1とR2は、半固定多回転ポテンショメータにする。

C2(R1+R2)≒全サイクル周期

C2・R2≒パルスON時間

・MOSFET

ゲート入力容量の小さい低ターンOFFなモノ

PchパワーMOSFET 2SJ380(100V12A)

あるいは、2SC1815などのTrで論理反転すれば、NchのMOSFETも使えると思われる…が。

単にめんどいだけ。あとMOSFETのバリエーションが増える。

光線銃のコーナーでも問題となったが、ゲート入力容量がクッキリとしたパルスの高速駆動に大きく響いてくる。

一応、

ゲート容量:1000pF以下

低ターンOFF:150nSec以下

耐圧:60V以上

電流:10A以上

と指標を考えて見て。

・Di

素直にはファーストリカバリーが良いハズですが、オーダーの問題?接合間容量見たいのだったら発熱には関与しないだけかも。

ショットキーバリアDiの1N5822が良い結果だったらしいのでこれを採用。

・その他

重要な200μHは磁束漏れが少なく、効率の良いトロイダルコイル

現象が速いのでコンデンサーは、積層セラミック、

どうしても発熱する部品なら、ファンやフィンを?

>>注意。

パルス電圧が高いので、<20Vくらいらしい

そのままでは、付けたまま、他の電子回路の接続使用はできない。

フロート機能付き充電器などで、補充電しながら使用したいなら、充電器をチョークコイルとコンデンサーで保護。

配線は太く短く。ヒューズも付ける。

回復は、3〜7日、最大で3週間らしいです。

「OMEGA PRO」はこの方式と同じ、大体7μSecで

頻度は、変化するのかも知れないが、かなり頻発。30μSec以下のも。

でもって、スパイクパルスってのがネックなのですが、

予想としては、急激な電圧の段差で励起された減衰振動みたいなビシビシなのを予想してたのですが、

エルマシステムのように、上に単発で上昇するのもそういうらしいから紛らわしい。<神経の発火パルスなども。

あと、「硫酸分子の共振周波数が2〜6MHzと幅がある」とは、不純物とかでしょうかね。

20Vは大きいですが、そのキックの強さを考えると。

ナノSecで電圧が低いモノとどれほど違うかも疑問です。

+++++++++++++++++++++++++

でも、デサルフェーターはバッテリーに負担がアリ、

修復も雑かも知れない?

で、

思いついたやり方。

コンデンサーにゆっくり昇圧充電して、

LCR放電でバッテリーに流す。

C:積層セラミックコンデンサー

L:電流調整(放電速度調整)

R:バッテリー

ってのはどうだろう。

共鳴周期は、3.62MHz

それか、

CR単発放電の方が良い?

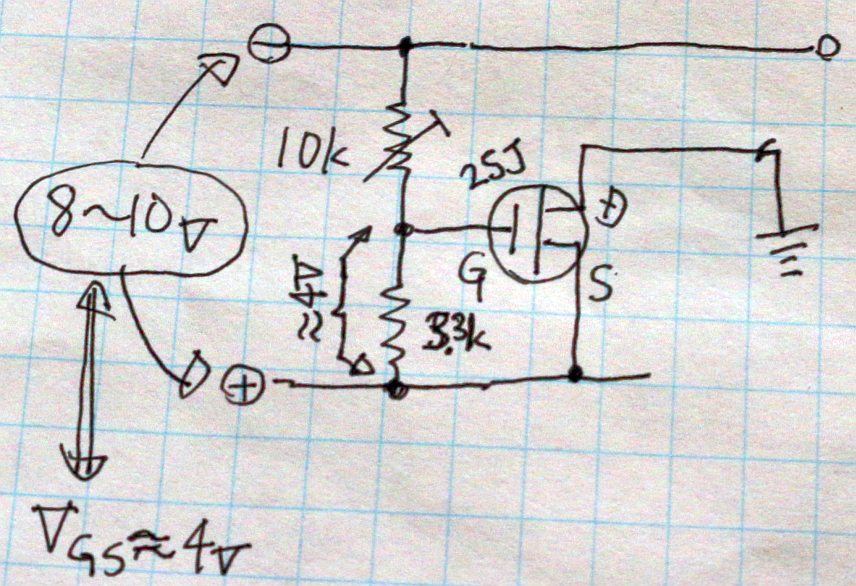

で、設計したのがコレ。

エルマシステムが100μSecで180日で完治だから

もうちょっとパルスを大きくして、

頻度3μSec以下

もちろん、化学変化だから、リニアに性能が上がるとは言えないかも知れない。

この速度になると、ゲート入力容量が大きいMOSFETのスイッチングはちょっと無理な気がします。

ので、フツーにトランジスタです。

http://alton-moore.net/graphics/desulfator.pdf

クーパー式の原型はパルス幅50μSec頻度1.2KHzとなっているらしい。

バッテリー端子の+12V−12Vという記述は24Vかと勘違いを起こしそう。

L1とC4の持つ時定数で効率よいレベルに?

指標を計算してみるとLC共振での周期とする時定数は108μSecで

一山は約50μSecとなる

共鳴現象を最大限用いなくてもイイなら、大は小を兼ねるが効率が悪い?

よって、もうちょと小さな値でも良いかなーと。

単発パルスでもサルフェーションの結晶を励起できるかも、

結晶の共鳴周波数3〜4MHz(3.26MHz)の減衰振動となるのも良い。

一周期T=0.31μSec=310nSec

『共鳴周期を送るなら、155nSec連続か155nSecより短い(効率的には1/4周期以下)の単パルスにした方がよさそう。それが「エルマシステム」のようです。

対して「OMEGA PRO」は波形をググると、このデサルフェーターの殆ど同じ動作のようです。』

このデサルフェーターは、

波形図が無いから判らないが、鋭いスパイク電圧になり減衰振動を励起する?

555の駆動は、FETがONになるだけの時間なので…、

それは、大きければ良いのか、バッテリーの状態や規模によるかも知れないですね。

(一応、7μSecの20V程度にしてるという意見も。)

(一番は、早めの周期ですね。

ソコは、L1とC4なのでしょうね。)

・パルスを流す頻度

頻度高ければ、復活が早くなるみたいだが、

化学変化故?限度がアルみたい。

それが7〜12KHz(理想は10KHz?)あたりとされる。T=100μSec

もっと速くても良いのだろうけど、効果が薄いと言うことではないかと思われる。

良く流れすぎる場合、(多分へたった大バッテリー)

周期を長く、時間を短くしないと加熱するかも知れません。

熱耐久性を上げるか、効率を上げるか、冷やすか、ですね。

コイルとDiが主なる発熱源。FETはあまり発熱しない?

部品。

・555

CMOSタイプがイイかも?

・R1、R2、C2

この三つで555のパルスの時定数を決めるので、

C2は少なめで

R1とR2は、半固定多回転ポテンショメータにする。

C2(R1+R2)≒全サイクル周期

C2・R2≒パルスON時間

・MOSFET

ゲート入力容量の小さい低ターンOFFなモノ

PchパワーMOSFET 2SJ380(100V12A)

あるいは、2SC1815などのTrで論理反転すれば、NchのMOSFETも使えると思われる…が。

単にめんどいだけ。あとMOSFETのバリエーションが増える。

光線銃のコーナーでも問題となったが、ゲート入力容量がクッキリとしたパルスの高速駆動に大きく響いてくる。

一応、

ゲート容量:1000pF以下

低ターンOFF:150nSec以下

耐圧:60V以上

電流:10A以上

と指標を考えて見て。

・Di

素直にはファーストリカバリーが良いハズですが、オーダーの問題?接合間容量見たいのだったら発熱には関与しないだけかも。

ショットキーバリアDiの1N5822が良い結果だったらしいのでこれを採用。

・その他

重要な200μHは磁束漏れが少なく、効率の良いトロイダルコイル

現象が速いのでコンデンサーは、積層セラミック、

どうしても発熱する部品なら、ファンやフィンを?

>>注意。

パルス電圧が高いので、<20Vくらいらしい

そのままでは、付けたまま、他の電子回路の接続使用はできない。

フロート機能付き充電器などで、補充電しながら使用したいなら、充電器をチョークコイルとコンデンサーで保護。

配線は太く短く。ヒューズも付ける。

回復は、3〜7日、最大で3週間らしいです。

「OMEGA PRO」はこの方式と同じ、大体7μSecで

頻度は、変化するのかも知れないが、かなり頻発。30μSec以下のも。

でもって、スパイクパルスってのがネックなのですが、

予想としては、急激な電圧の段差で励起された減衰振動みたいなビシビシなのを予想してたのですが、

エルマシステムのように、上に単発で上昇するのもそういうらしいから紛らわしい。<神経の発火パルスなども。

あと、「硫酸分子の共振周波数が2〜6MHzと幅がある」とは、不純物とかでしょうかね。

20Vは大きいですが、そのキックの強さを考えると。

ナノSecで電圧が低いモノとどれほど違うかも疑問です。

+++++++++++++++++++++++++

でも、デサルフェーターはバッテリーに負担がアリ、

修復も雑かも知れない?

で、

思いついたやり方。

コンデンサーにゆっくり昇圧充電して、

LCR放電でバッテリーに流す。

C:積層セラミックコンデンサー

L:電流調整(放電速度調整)

R:バッテリー

ってのはどうだろう。

共鳴周期は、3.62MHz

それか、

CR単発放電の方が良い?

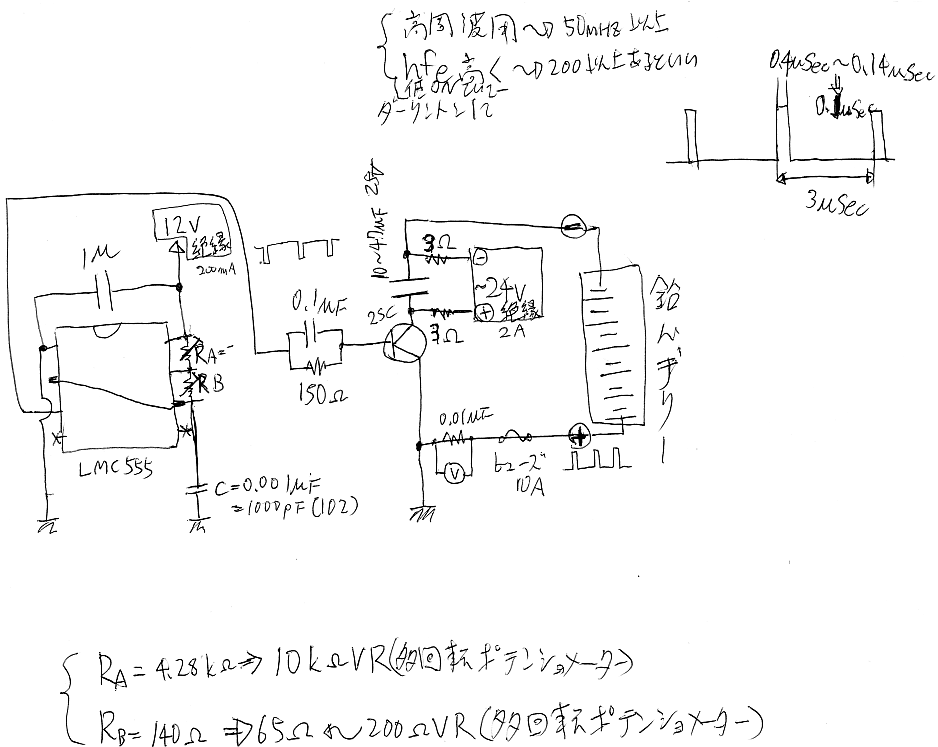

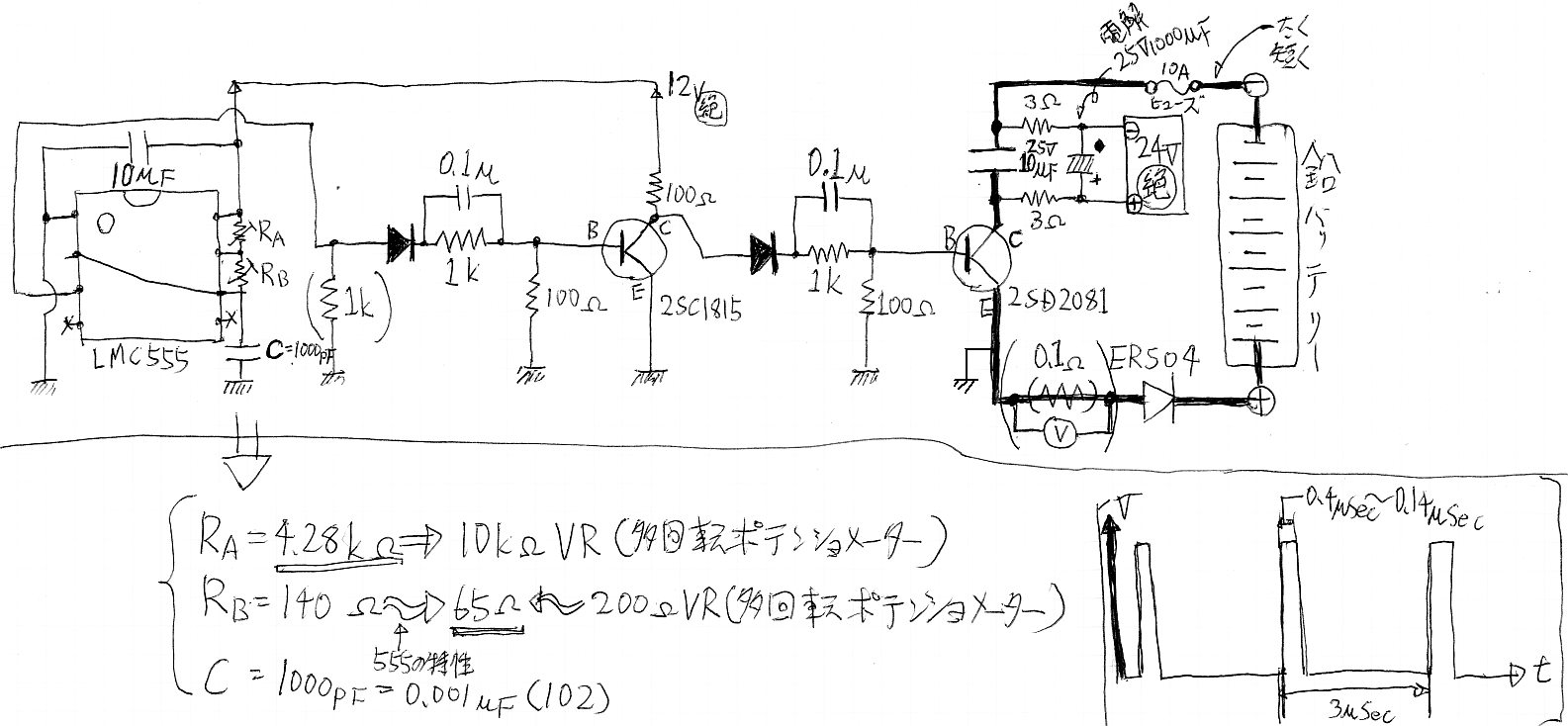

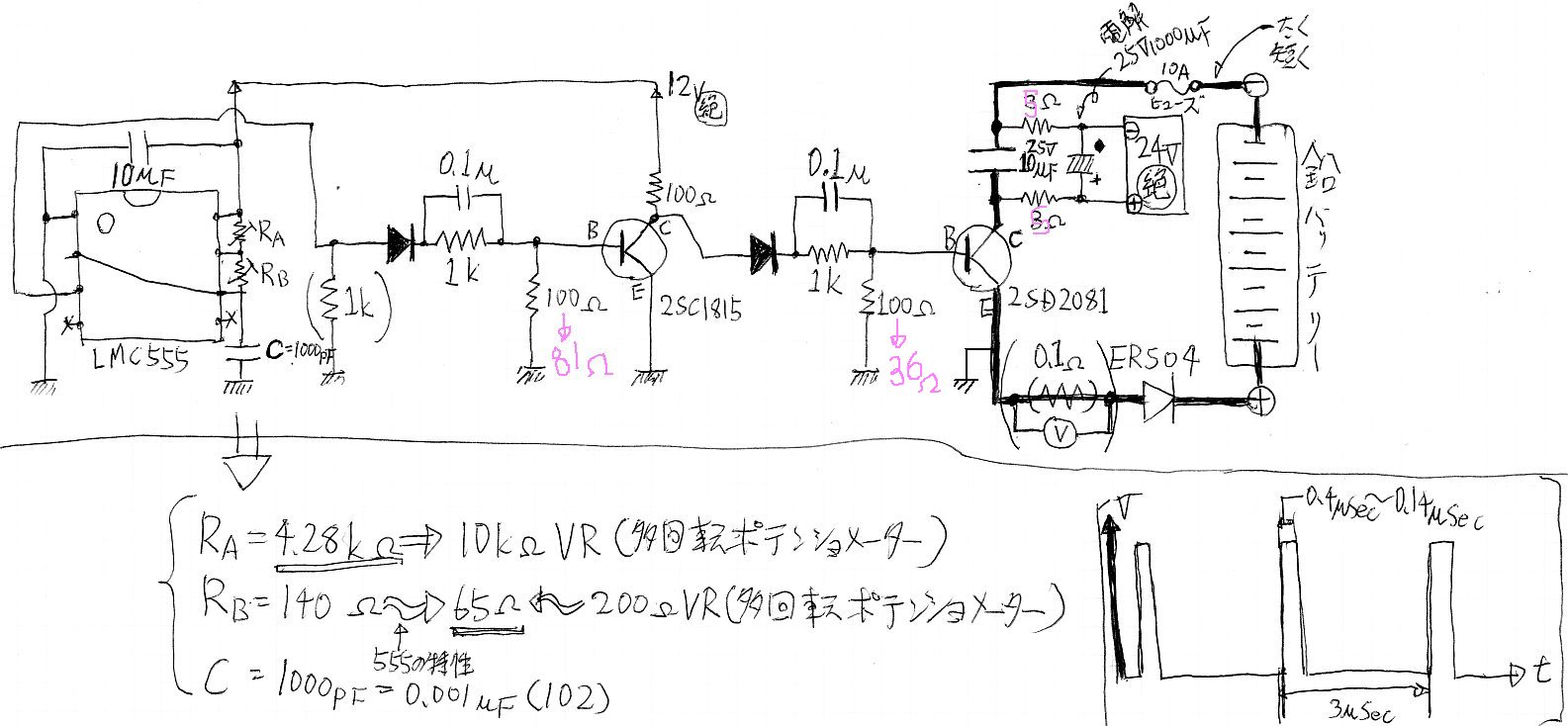

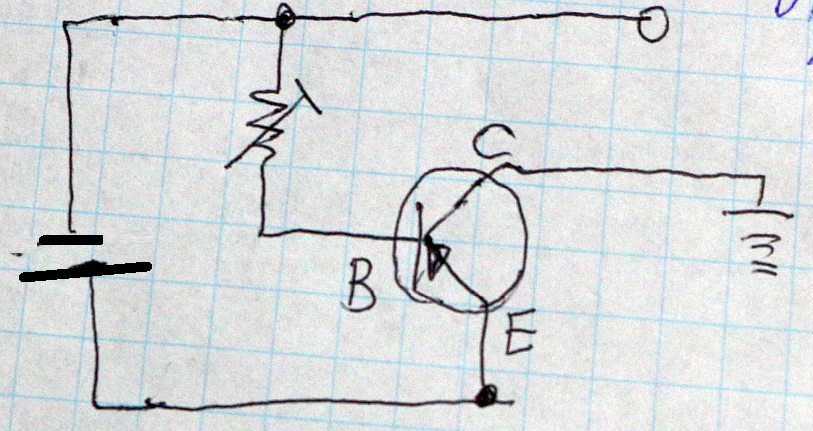

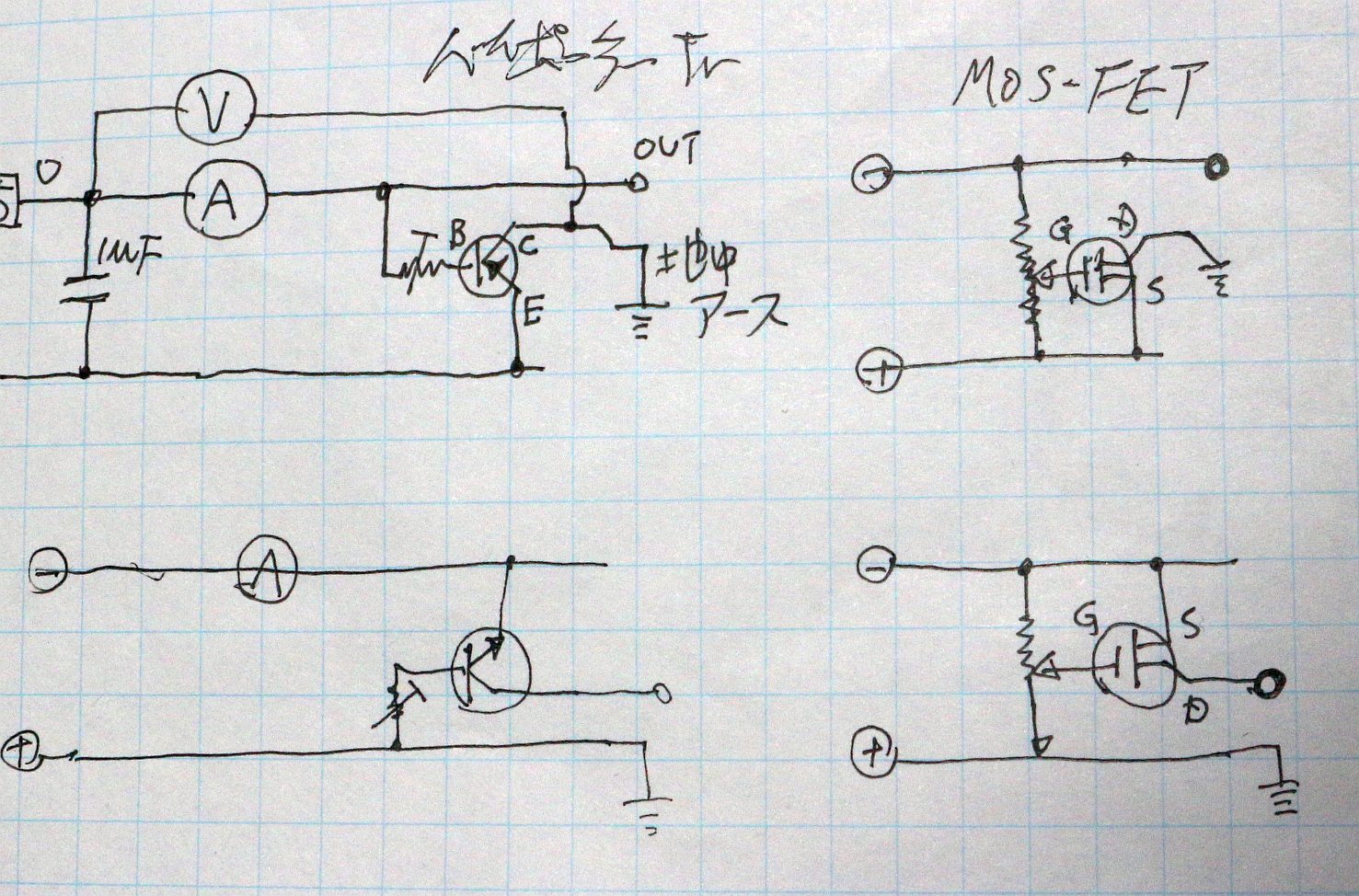

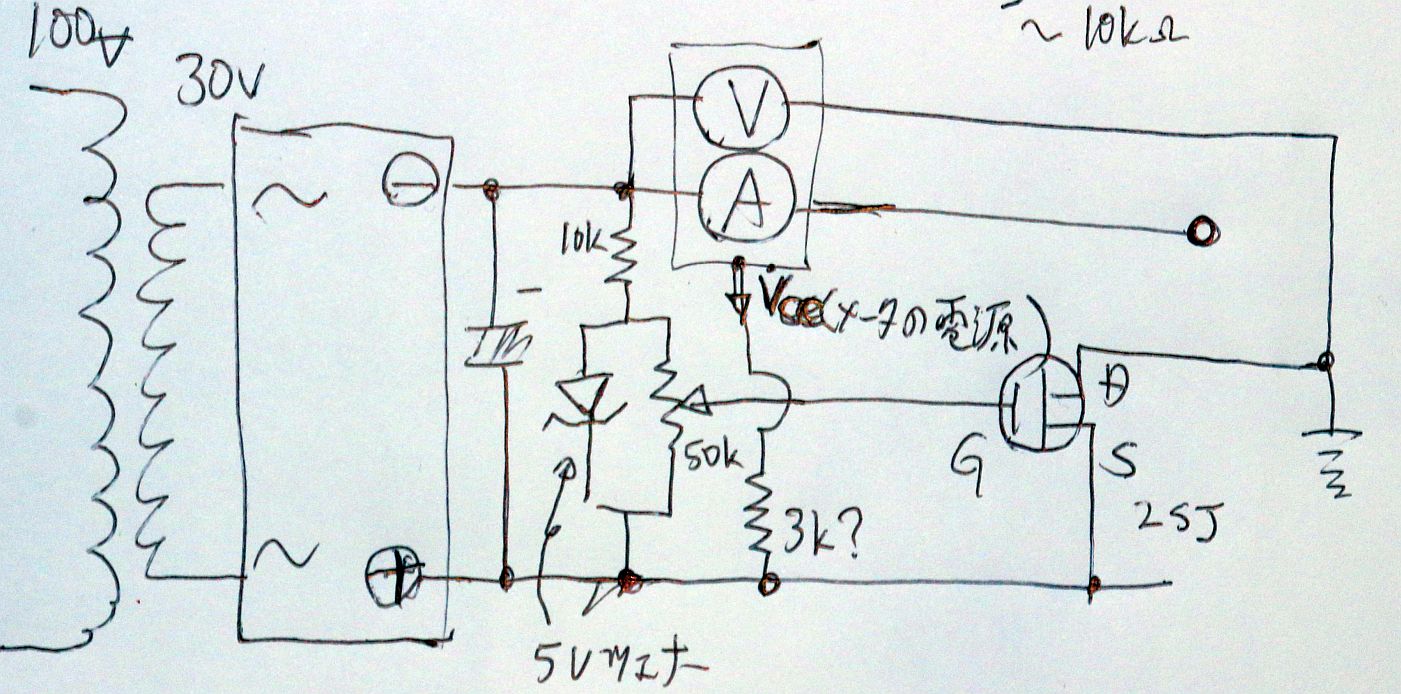

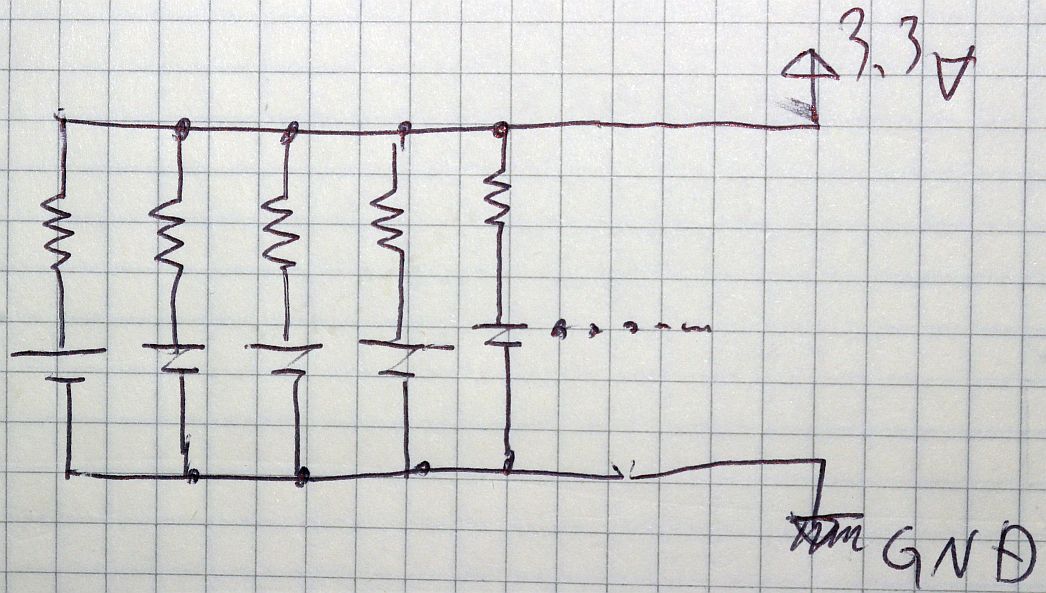

で、設計したのがコレ。

エルマシステムが100μSecで180日で完治だから

もうちょっとパルスを大きくして、

頻度3μSec以下

もちろん、化学変化だから、リニアに性能が上がるとは言えないかも知れない。

この速度になると、ゲート入力容量が大きいMOSFETのスイッチングはちょっと無理な気がします。

ので、フツーにトランジスタです。

※この回路は反転を組み忘れてるので、あとで正式なのを示します。

絶縁された2つの電源を使います。

スイッチング電源が適当かと思います。

電源回路になれてるならイロイロ改良して作れそうですね。

コンデンサーは、積層セラミックじゃないと放電速度が保てないです。

※この回路は反転を組み忘れてるので、あとで正式なのを示します。

絶縁された2つの電源を使います。

スイッチング電源が適当かと思います。

電源回路になれてるならイロイロ改良して作れそうですね。

コンデンサーは、積層セラミックじゃないと放電速度が保てないです。

利点は、定電圧なので、バッテリー規模で激しく効果が変わることは無い。

鉛バッテリーは、危険が伴うので、未だ試験は行ってないです。

でも、

試験負荷としてアルカリ電池を繋いだら、十分すぎるパルス電圧が出ました。十数V。

Trの能力とCの量、充電電圧次第でどうにでもなりそう。

積層セラミックはパラレルが可能、

Trも、普通は、電流が流れるともっと流れやすくなって壊れることがあるけど、

ココでは問題が無い、スイッチ用ですし、パラレルも可能の可能性は高いです。

ただし、Trの駆動電流が問題となります。

hfeの高いモノで、ON抵抗の低い、高周波用のモノが望ましいです。

あと、ダーリントン接続という方法もあります。

3μSecでも、Trは結構発熱するので、放熱が必要かも。

また、24VユニットからCに充電するのに、直下に大きめのコンデンサーがあるとイイかも。

電解でも低ESRで十分大きければ、3μSecに耐えうるかも。

並列にもっと大きな積セラやタンタルもイイかも。

タンタルは16V以上があったか判らないので、直列の必要性があるかも。

コンデンサーの耐圧には注意が必要ですが。

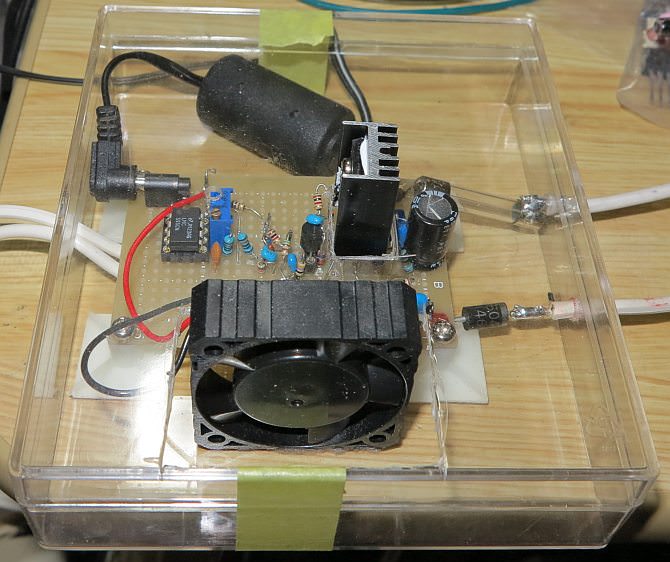

ちょっと繋いでみました。

利点は、定電圧なので、バッテリー規模で激しく効果が変わることは無い。

鉛バッテリーは、危険が伴うので、未だ試験は行ってないです。

でも、

試験負荷としてアルカリ電池を繋いだら、十分すぎるパルス電圧が出ました。十数V。

Trの能力とCの量、充電電圧次第でどうにでもなりそう。

積層セラミックはパラレルが可能、

Trも、普通は、電流が流れるともっと流れやすくなって壊れることがあるけど、

ココでは問題が無い、スイッチ用ですし、パラレルも可能の可能性は高いです。

ただし、Trの駆動電流が問題となります。

hfeの高いモノで、ON抵抗の低い、高周波用のモノが望ましいです。

あと、ダーリントン接続という方法もあります。

3μSecでも、Trは結構発熱するので、放熱が必要かも。

また、24VユニットからCに充電するのに、直下に大きめのコンデンサーがあるとイイかも。

電解でも低ESRで十分大きければ、3μSecに耐えうるかも。

並列にもっと大きな積セラやタンタルもイイかも。

タンタルは16V以上があったか判らないので、直列の必要性があるかも。

コンデンサーの耐圧には注意が必要ですが。

ちょっと繋いでみました。

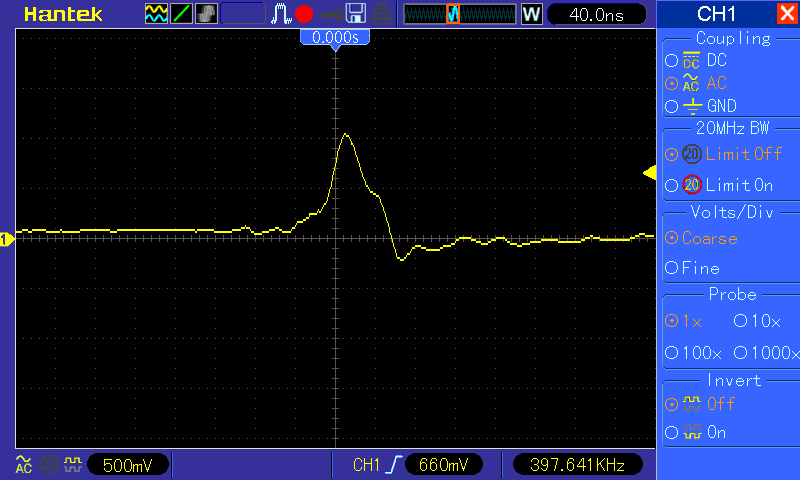

まあ、逆にも振れてる部分がありますが、なかなか、イイ結果だと思います。

逆に振れてるのも3.26MHz付近を考えたモードでは良さげ、しかも、波形を積分するとプラス。

なので問題ないかと。

気になるなら、

Cの容量をもうちょっと大きくしてみると変わるかもですね。

Trもあり合わせなので高周波向けでは無いですが頑張ってる方でしょう。。

Cの容量は上げたのですが、その手前のC充電手前に付けうる大型のCが無いためか変わらず。

ココを強化すること

それと、

Trの強化。

それでもアレなら、端子にDiを付ければ逆流現象は防げるはず。この場合はホントになるべく高速なモノが必要なのでファーストリカバリDiかと。

ファストリカバリ・ダイオード 400V5A ER504 (10個入)

を注文してみました。

Tr調べてたのですが、

大容量は、殆どダーリントンTrですね。

わざわざダーリントン接続して使う必要もなさそう。

高速応答させるためなんとなく抵抗を繋いでたのですが、やっぱ内部に抵抗搭載してますね。

使うとしたら、

2SD2014か2SD2081位かな?

両方を注文。

※疲れて寝ぼけてたので、反転回路になってなかったです。

が、動いてたのが不思議…、

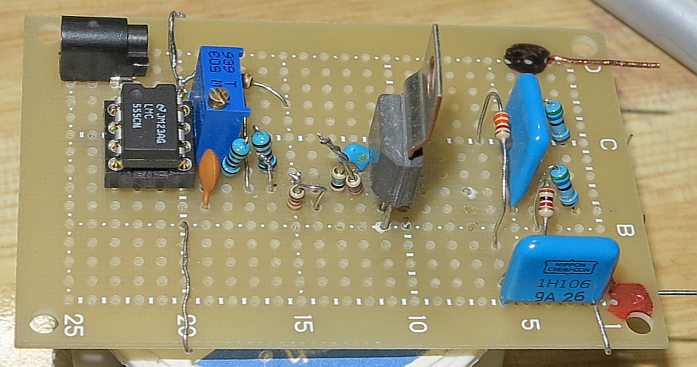

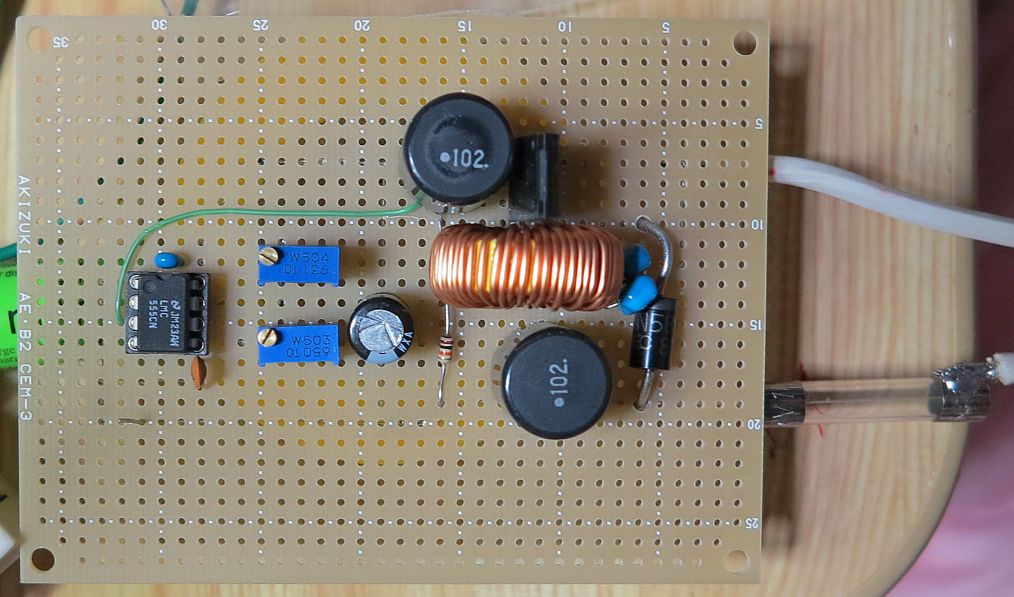

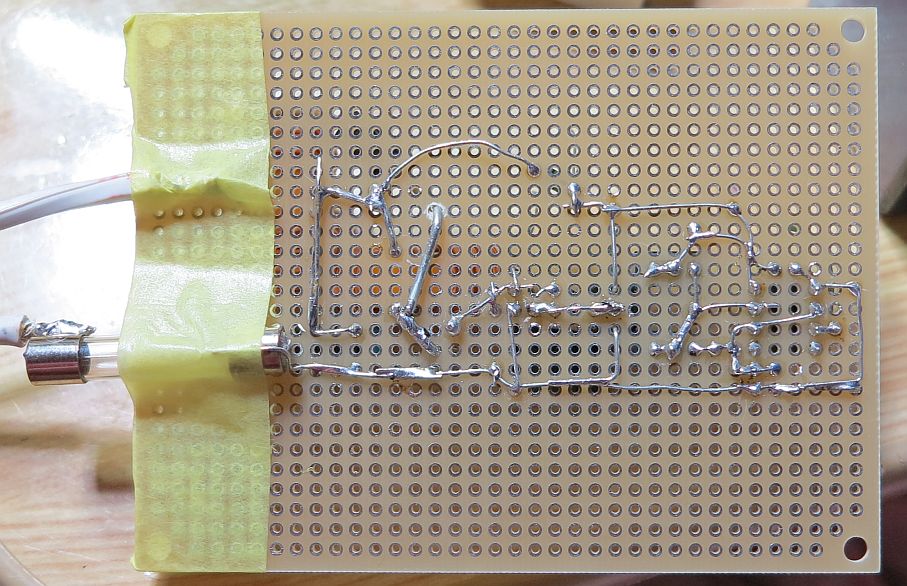

そこで、新しい高性能なのを作りました。

+++++++++++++++++++++++++

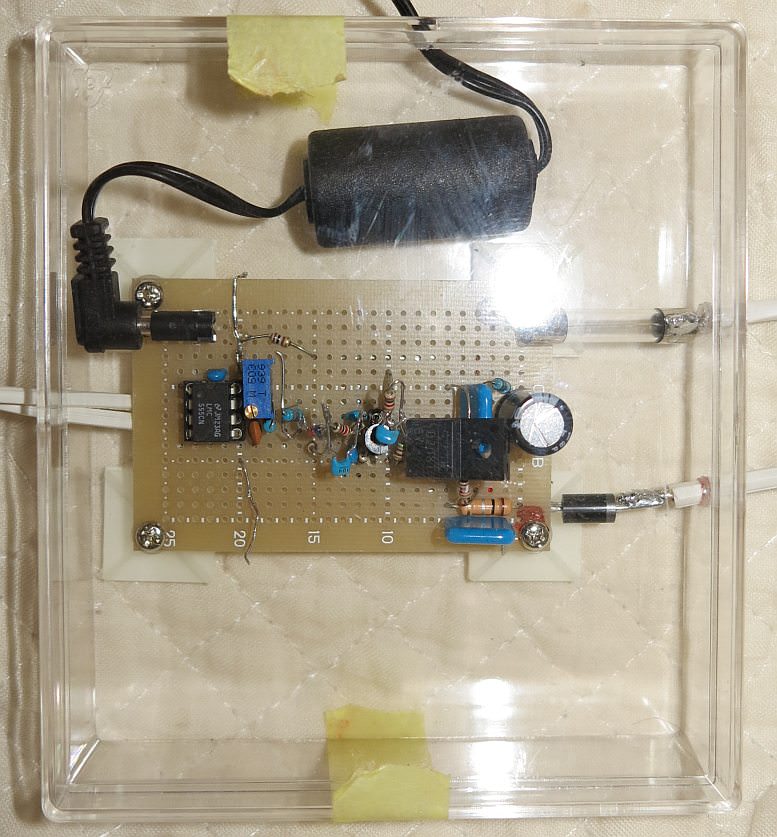

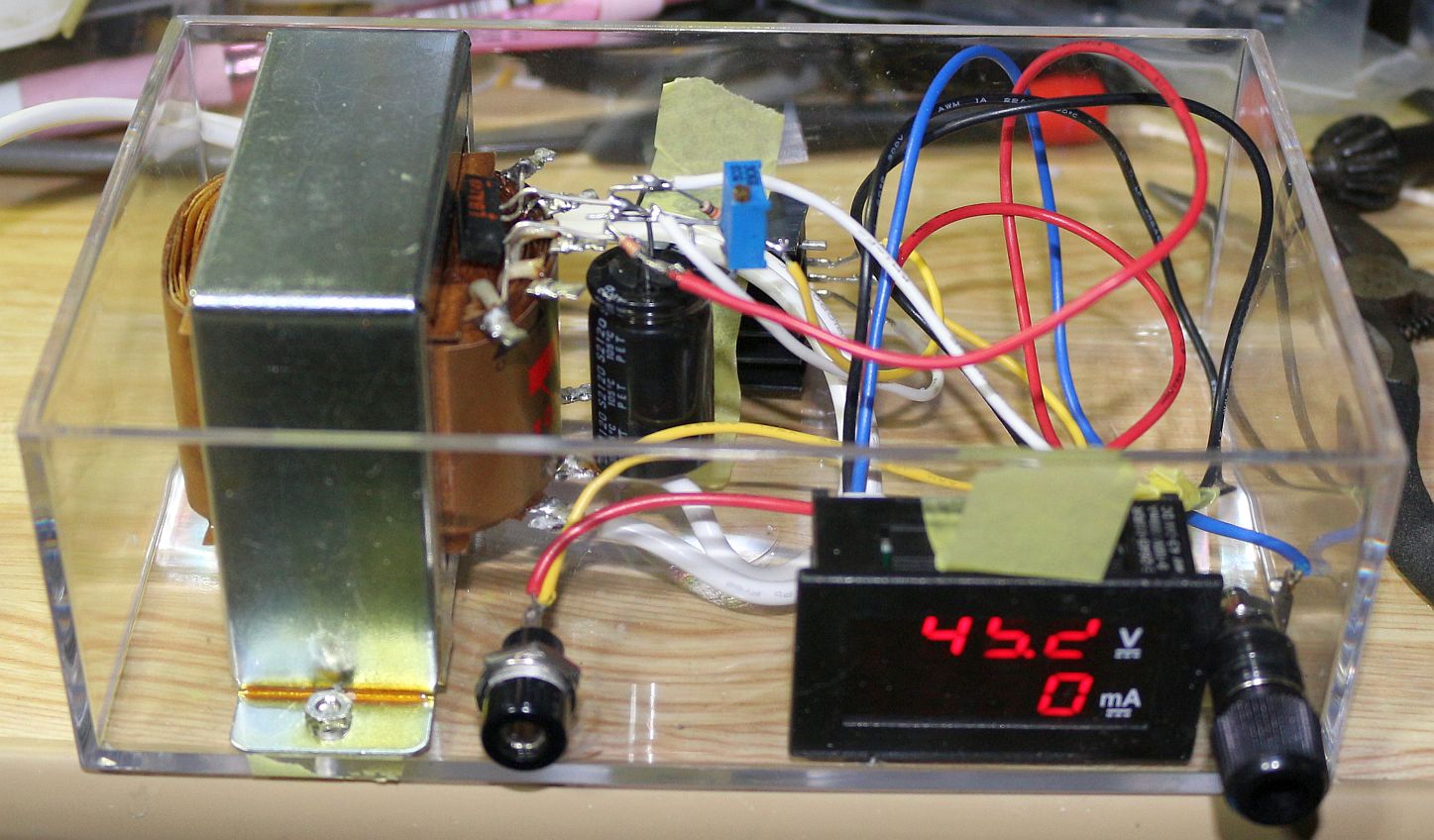

で、

これが正式な回路です。

まあ、逆にも振れてる部分がありますが、なかなか、イイ結果だと思います。

逆に振れてるのも3.26MHz付近を考えたモードでは良さげ、しかも、波形を積分するとプラス。

なので問題ないかと。

気になるなら、

Cの容量をもうちょっと大きくしてみると変わるかもですね。

Trもあり合わせなので高周波向けでは無いですが頑張ってる方でしょう。。

Cの容量は上げたのですが、その手前のC充電手前に付けうる大型のCが無いためか変わらず。

ココを強化すること

それと、

Trの強化。

それでもアレなら、端子にDiを付ければ逆流現象は防げるはず。この場合はホントになるべく高速なモノが必要なのでファーストリカバリDiかと。

ファストリカバリ・ダイオード 400V5A ER504 (10個入)

を注文してみました。

Tr調べてたのですが、

大容量は、殆どダーリントンTrですね。

わざわざダーリントン接続して使う必要もなさそう。

高速応答させるためなんとなく抵抗を繋いでたのですが、やっぱ内部に抵抗搭載してますね。

使うとしたら、

2SD2014か2SD2081位かな?

両方を注文。

※疲れて寝ぼけてたので、反転回路になってなかったです。

が、動いてたのが不思議…、

そこで、新しい高性能なのを作りました。

+++++++++++++++++++++++++

で、

これが正式な回路です。

555の部分は前回と変わらず、

積層セラミックは10μFで十分みたい。

2SC1815はBLランクだったですが、どれでも、あまり変わらないかと。

反転回路に使ってるDiは、1S1588か1S1555なんじゃないかな?と思います。

(高速スイッチングDiなら良いかと思います。)

ダーリントンTrとファストリカバリーDi、ヒューズ以外は全てあり合わせですので。

12Vと24Vのスイッチング電源を用います。

555の部分は前回と変わらず、

積層セラミックは10μFで十分みたい。

2SC1815はBLランクだったですが、どれでも、あまり変わらないかと。

反転回路に使ってるDiは、1S1588か1S1555なんじゃないかな?と思います。

(高速スイッチングDiなら良いかと思います。)

ダーリントンTrとファストリカバリーDi、ヒューズ以外は全てあり合わせですので。

12Vと24Vのスイッチング電源を用います。

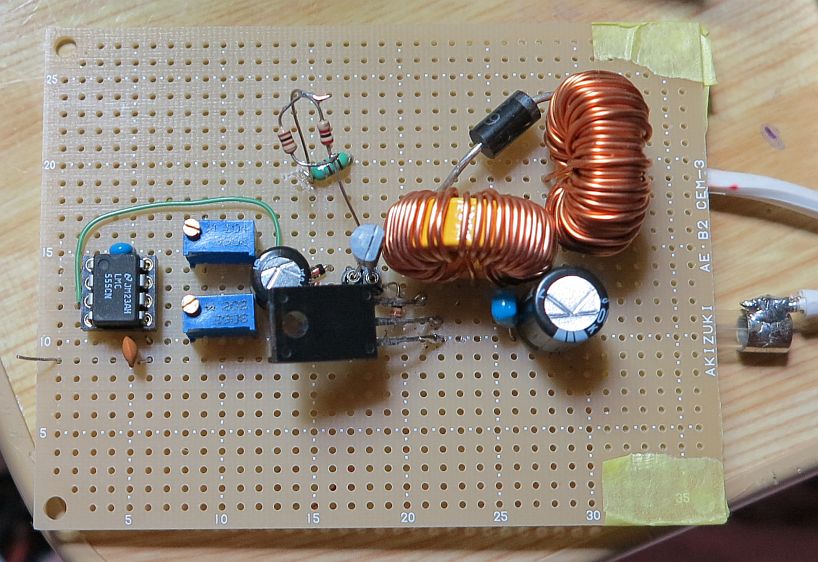

イロイロ作りながら、やったので、部品が結構雑多にくっついています。

イロイロ作りながら、やったので、部品が結構雑多にくっついています。

なので、回路図の通りならスマートになりますね。

今回、52Ahの再生中のバッテリーでは、

Trに放熱器は要らなかったですが、

大きくてへたりきったバッテリーでは、必要になる可能性もあるかも?

電圧が高くて、頻度も高いパルス充電が可能になりました。

なので、回路図の通りならスマートになりますね。

今回、52Ahの再生中のバッテリーでは、

Trに放熱器は要らなかったですが、

大きくてへたりきったバッテリーでは、必要になる可能性もあるかも?

電圧が高くて、頻度も高いパルス充電が可能になりました。

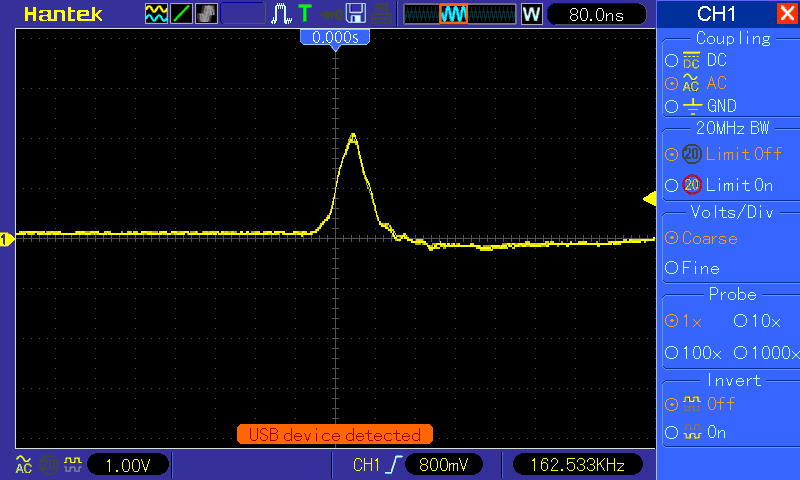

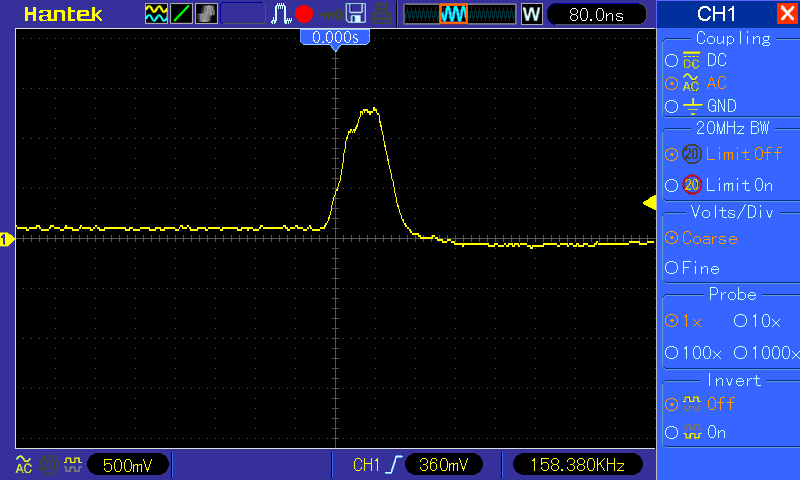

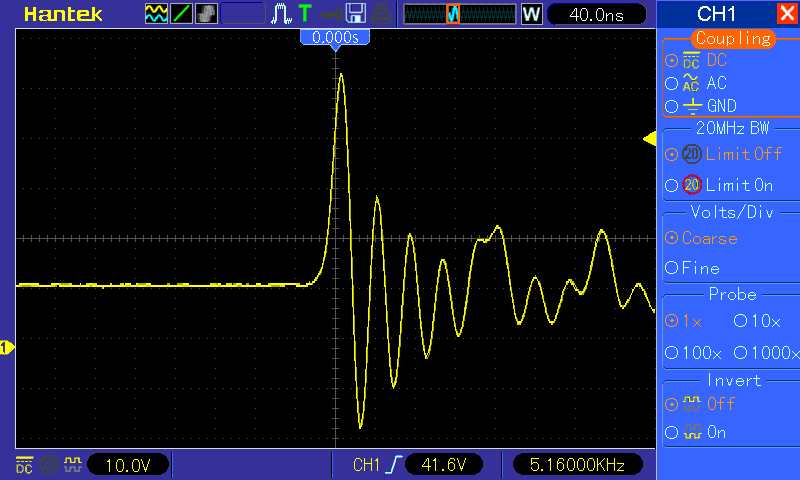

波形の詳細。

波形の詳細。

エルマシステムの「EVのび〜太」は気が長すぎますが、

そのパルスよりかなり強めで、頻度も35倍程度にしてますので、

上手くいけば、サルフェーションで完全に寿命を迎えた状態から

完全再生になる180日分の再生能力が5日で、という換算になります。

化学変化なので、時短については、どう変わってくるかは、実際にやってみないと…、

完全か測る方法は…、

比重とかイロイロあるのでしょうけど、

シールドバッテリーで不透明なのはやりにくいですよね。

エルマシステムの「EVのび〜太」は気が長すぎますが、

そのパルスよりかなり強めで、頻度も35倍程度にしてますので、

上手くいけば、サルフェーションで完全に寿命を迎えた状態から

完全再生になる180日分の再生能力が5日で、という換算になります。

化学変化なので、時短については、どう変わってくるかは、実際にやってみないと…、

完全か測る方法は…、

比重とかイロイロあるのでしょうけど、

シールドバッテリーで不透明なのはやりにくいですよね。

クーパー式などのデサルフェーターは、基本的に、放電器として動きますが、

この回路は、基本的に、弱い充電回路です。

バイクのバッテリーのように小型なモノ、自己放電が少ないモノは、

シールドバッテリーの場合、過充電による水分の蒸発を補充できない。

24V電源を可変にして下げたり、コンデンサーを小さくしたり、ちょっと難しいけど3Ωの部分を大きくしたりして

レートを、若干弱めたりするとイイかも。

負荷を繋いで、ある程度バッテリーから電流をリークさせていくというの手です。

ここらで調律して、

なるべくなら、

パルス頻度は落とさない方が良いです。

-------------------------------------------------------------

完全に寿命が来て久しい、

小容量2.5Ahのバイクのバッテリーに繋げてみたら、

バッテリー間の端子の電圧がただ上がるだけで、パルスのシグナルが来ない。

どうも、サルフェーションが電気を流し過ぎてるのかも…、

3Ωx2の抵抗が1/4Wだったので、煙が出ました。

全体の電圧が上がったと言うことは、Trの発熱につながってるらしく、Trも劣化したと思われる。

電解コンデンサーが暖かくなっており、10μFより、主にそこから流れてる状態だったのかも。

Trには放熱フィンが必要ですね。<グリスもちゃんと塗って。

しかし、ヒューズは切れなくて、ファストリカバリーDiも無事です。

コンデンサーを大きくして、抵抗は、5Ω1Wx2にしたほうが良さそう?

ただ、3μSecで充電するための時定数は、C・Rですので、Cは大きくできないかも。

逆に、半分くらいに小さくしたらどうだろう?と思うくらい。

(BATTのインピーダンスが低いとは言え、デューティー比も低いですから、思ったほど小さくなくてイイと思っております。メインルートの電流も抵抗で制限付けてもイイかも。)

あとは、555のパルスのON時間を多少短くする?

65Ωを39Ωくらいに。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

で、

とりあえず、3Ωx2のままで良さそうなので、

Trに放熱フィンを取り付ける⇒最初のみそれなりに暖かくなる。

555の65Ω⇒39Ω

10μF⇒1μF

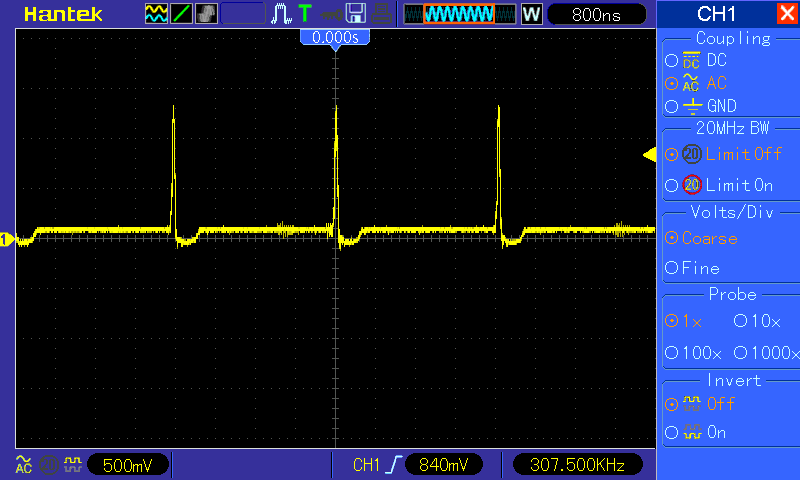

で、こんな感じ。

クーパー式などのデサルフェーターは、基本的に、放電器として動きますが、

この回路は、基本的に、弱い充電回路です。

バイクのバッテリーのように小型なモノ、自己放電が少ないモノは、

シールドバッテリーの場合、過充電による水分の蒸発を補充できない。

24V電源を可変にして下げたり、コンデンサーを小さくしたり、ちょっと難しいけど3Ωの部分を大きくしたりして

レートを、若干弱めたりするとイイかも。

負荷を繋いで、ある程度バッテリーから電流をリークさせていくというの手です。

ここらで調律して、

なるべくなら、

パルス頻度は落とさない方が良いです。

-------------------------------------------------------------

完全に寿命が来て久しい、

小容量2.5Ahのバイクのバッテリーに繋げてみたら、

バッテリー間の端子の電圧がただ上がるだけで、パルスのシグナルが来ない。

どうも、サルフェーションが電気を流し過ぎてるのかも…、

3Ωx2の抵抗が1/4Wだったので、煙が出ました。

全体の電圧が上がったと言うことは、Trの発熱につながってるらしく、Trも劣化したと思われる。

電解コンデンサーが暖かくなっており、10μFより、主にそこから流れてる状態だったのかも。

Trには放熱フィンが必要ですね。<グリスもちゃんと塗って。

しかし、ヒューズは切れなくて、ファストリカバリーDiも無事です。

コンデンサーを大きくして、抵抗は、5Ω1Wx2にしたほうが良さそう?

ただ、3μSecで充電するための時定数は、C・Rですので、Cは大きくできないかも。

逆に、半分くらいに小さくしたらどうだろう?と思うくらい。

(BATTのインピーダンスが低いとは言え、デューティー比も低いですから、思ったほど小さくなくてイイと思っております。メインルートの電流も抵抗で制限付けてもイイかも。)

あとは、555のパルスのON時間を多少短くする?

65Ωを39Ωくらいに。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

で、

とりあえず、3Ωx2のままで良さそうなので、

Trに放熱フィンを取り付ける⇒最初のみそれなりに暖かくなる。

555の65Ω⇒39Ω

10μF⇒1μF

で、こんな感じ。

時間が経つと、パルスが短くなってきたので、2.2〜4.7μFが適当かも。

と思い、順次大きくしていくと、10μFでもかまわなかったので、

10μFのままにしました。

時間が経つと、パルスが短くなってきたので、2.2〜4.7μFが適当かも。

と思い、順次大きくしていくと、10μFでもかまわなかったので、

10μFのままにしました。

時間が経つと変わるのは、バッテリーの極板の状態が変わるからかも知れないです。

結構逆にも振れるので、ファストリカバリーDiも更に高速なのがイイですね。

あと、小さなバッテリーでは、パルスの頻度を下げても良いのかも。

パルス頻度はのび〜太は50〜100μSecクーパー式も100μSec周期なので、ソコ当たりが最高頻度なのかも…、

となると、パルスの強さや若干の長さの差はどうなのでしょうかね。

高速で再生できるモノはそれくらいしか変えようが無い気がします。

また、負荷として、

容量が大きくてサルフェーションが多いバッテリーでも試してみたいですが、

所有してないので…、

エルマシステム同様ですが、

バッテリーが低い電圧だったら、まずは、充電して電圧を上げる必要がありますね。

じゃないと、負荷としてもかなりのものになってしまうかも。

頻度を下げると、

時間が経つと変わるのは、バッテリーの極板の状態が変わるからかも知れないです。

結構逆にも振れるので、ファストリカバリーDiも更に高速なのがイイですね。

あと、小さなバッテリーでは、パルスの頻度を下げても良いのかも。

パルス頻度はのび〜太は50〜100μSecクーパー式も100μSec周期なので、ソコ当たりが最高頻度なのかも…、

となると、パルスの強さや若干の長さの差はどうなのでしょうかね。

高速で再生できるモノはそれくらいしか変えようが無い気がします。

また、負荷として、

容量が大きくてサルフェーションが多いバッテリーでも試してみたいですが、

所有してないので…、

エルマシステム同様ですが、

バッテリーが低い電圧だったら、まずは、充電して電圧を上げる必要がありますね。

じゃないと、負荷としてもかなりのものになってしまうかも。

頻度を下げると、

安定する。

暫く置くと、またパルスが短く逆に振れるようになってきたので

もうちょっと伸ばす。

安定する。

暫く置くと、またパルスが短く逆に振れるようになってきたので

もうちょっと伸ばす。

また、安定する。

極板のコンディションが変わるからにも思えるが…。

で、

200KHzあたりで数時間長く安定している。

どこら当たりが良いのかを探ってみようかなー、と思います。

更に、150KHzに下げてみる。

デューティー比が上がり、こちらの方が良い感じ。

165KHzに上げてみる。

また、安定する。

極板のコンディションが変わるからにも思えるが…。

で、

200KHzあたりで数時間長く安定している。

どこら当たりが良いのかを探ってみようかなー、と思います。

更に、150KHzに下げてみる。

デューティー比が上がり、こちらの方が良い感じ。

165KHzに上げてみる。

8時間以上おいて変化が見られないので、

このバッテリーでは、これでOKかと思います。

エルマシステムは、バッテリーに常に装着しているタイプですが、

これが一番寿命を高める方法なのでしょうね。

でも、バッテリーの電気を食いますから、よく走るヒトじゃ無いとダメという感じですね。

よく使うヒトには、

新品から装着すれば、かなりコスパが上がるのではないでしょうか。

良く乗らない人は、トリクル充電をしながらパルスを送ることでイイかと思います。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

極板のコンディションなのか、

以下の現象はナゼ起こるのか?

電源を入れてすぐ。

8時間以上おいて変化が見られないので、

このバッテリーでは、これでOKかと思います。

エルマシステムは、バッテリーに常に装着しているタイプですが、

これが一番寿命を高める方法なのでしょうね。

でも、バッテリーの電気を食いますから、よく走るヒトじゃ無いとダメという感じですね。

よく使うヒトには、

新品から装着すれば、かなりコスパが上がるのではないでしょうか。

良く乗らない人は、トリクル充電をしながらパルスを送ることでイイかと思います。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

極板のコンディションなのか、

以下の現象はナゼ起こるのか?

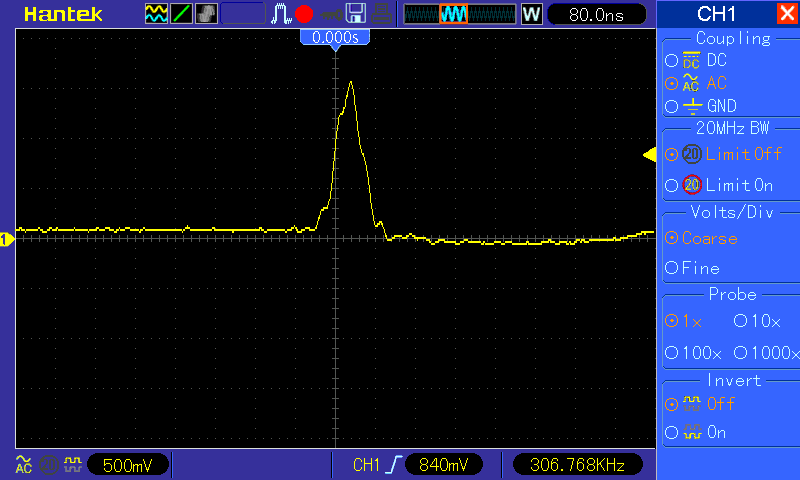

電源を入れてすぐ。

流れてる時間が長い。

暫く(数十秒)待つと、

流れてる時間が長い。

暫く(数十秒)待つと、

安定する。

どうも、Trの温度が変わることで、動作電圧が変わり、

なまってる信号の閾値が変わることで、タイミング変化が起こっていた要素がとても大きいようです。

反転回路(NOT回路)の2SC1815周りのスイッチングのキレというアヤシイ部分も出てきました。

テキトーに試験回路を組んでましたから、

2SC1815のB入力は、さほど悪くないですが、100Ωを81Ω程度に変更しないと電位が下がり切らずダメなようです。

また、

特に、2SD2081のBに入る時点でOFFが結構なまっているところがかなり響いてると思います。。

そこで、電荷をもっと素早く排出させるため2SD2081のBの100Ωを36Ωに変更。

で、2SD2081

やっぱ、3Ωx2は5Ωx2くらいにしておいた方が良かったかも?ですね。

コレクタ電流は10Aとありますが、コレクタ損失は30Wなので、中途に内部抵抗がある状態では低い電流でも壊れるかも?

それに、スイッチングACアダプタも1Aのモノでした故。

安定する。

どうも、Trの温度が変わることで、動作電圧が変わり、

なまってる信号の閾値が変わることで、タイミング変化が起こっていた要素がとても大きいようです。

反転回路(NOT回路)の2SC1815周りのスイッチングのキレというアヤシイ部分も出てきました。

テキトーに試験回路を組んでましたから、

2SC1815のB入力は、さほど悪くないですが、100Ωを81Ω程度に変更しないと電位が下がり切らずダメなようです。

また、

特に、2SD2081のBに入る時点でOFFが結構なまっているところがかなり響いてると思います。。

そこで、電荷をもっと素早く排出させるため2SD2081のBの100Ωを36Ωに変更。

で、2SD2081

やっぱ、3Ωx2は5Ωx2くらいにしておいた方が良かったかも?ですね。

コレクタ電流は10Aとありますが、コレクタ損失は30Wなので、中途に内部抵抗がある状態では低い電流でも壊れるかも?

それに、スイッチングACアダプタも1Aのモノでした故。

これで、安定動作するようになりました。

初期に暖かくなっていた部品も落ち着きました。

これで、安定動作するようになりました。

初期に暖かくなっていた部品も落ち着きました。

パルス頻度150KHz以上だと電位が下がりました。

これは、充電するCの値と関係してますね。

もう少し小さくてイイかも。

パルスの長さは555の抵抗値でも弄れます。

トランジスタ回路ですので、

最初の予想と裏腹に、ランクの影響を結構受けるかな?と思います。

弄った抵抗値部分を、半固定な可変抵抗にして探っていってもイイかもですね。

アナログトランジスター回路だと、

部品の設置は一見簡素に見えても、その値などを決めるのに結構苦労するモノですね〜。

NOT回路はいろんな方式で工夫もできるかも。

ロジック回路のインバーターや、OP-AMPなど。

回路に息を吹きかけたら、パルスの幅、高さが改善しました。

主に2SC1815の冷却による、スイッチング特性改善をしました。

パルス頻度150KHz以上だと電位が下がりました。

これは、充電するCの値と関係してますね。

もう少し小さくてイイかも。

パルスの長さは555の抵抗値でも弄れます。

トランジスタ回路ですので、

最初の予想と裏腹に、ランクの影響を結構受けるかな?と思います。

弄った抵抗値部分を、半固定な可変抵抗にして探っていってもイイかもですね。

アナログトランジスター回路だと、

部品の設置は一見簡素に見えても、その値などを決めるのに結構苦労するモノですね〜。

NOT回路はいろんな方式で工夫もできるかも。

ロジック回路のインバーターや、OP-AMPなど。

回路に息を吹きかけたら、パルスの幅、高さが改善しました。

主に2SC1815の冷却による、スイッチング特性改善をしました。

波形がここまで改善します。

波形がここまで改善します。

2SC1815のBなどに流れる電流量はまだ、最適化されていないですので、

もっと歯切れが良く、高いピークのパルスを出せるのでは?と思っております。

というか、出力のパルス高は以前の方が高いですし。

この状態の1.5〜2倍くらい(2〜3V以上)は行けるかもという感触です。

自作者のほぼ全てが、クーパー式の派生版の中、

独自な回路ですので、効果の程度は、どうなのかな?

と、思っていたりします。

透明な容器で、サルフェーションで寿命になってる、大きめのバッテリーという検体が無いので、ソコはワカメですね。

せめてもフタが開けられるタイプじゃないと。

+++++++++++++++++++++++++

3〜6MHzだとして、

このやり方だと、短いパルスで叩いて振動させるので周期は、それほどあんまり関係してないかもですね。

固体化したサルフェーションを、イオン分解ですが。

電子を揺さぶることで分解させるとなると、

電位を揺さぶるとチタンが錆びたり、

金属に電子を送り込むことで酸化を防止するラストアレスターとかに似てますね。

+++++++++++++++++++++++++

クーパー式デサルフェーターを簡易改良として作成を考えてみました。

2SC1815のBなどに流れる電流量はまだ、最適化されていないですので、

もっと歯切れが良く、高いピークのパルスを出せるのでは?と思っております。

というか、出力のパルス高は以前の方が高いですし。

この状態の1.5〜2倍くらい(2〜3V以上)は行けるかもという感触です。

自作者のほぼ全てが、クーパー式の派生版の中、

独自な回路ですので、効果の程度は、どうなのかな?

と、思っていたりします。

透明な容器で、サルフェーションで寿命になってる、大きめのバッテリーという検体が無いので、ソコはワカメですね。

せめてもフタが開けられるタイプじゃないと。

+++++++++++++++++++++++++

3〜6MHzだとして、

このやり方だと、短いパルスで叩いて振動させるので周期は、それほどあんまり関係してないかもですね。

固体化したサルフェーションを、イオン分解ですが。

電子を揺さぶることで分解させるとなると、

電位を揺さぶるとチタンが錆びたり、

金属に電子を送り込むことで酸化を防止するラストアレスターとかに似てますね。

+++++++++++++++++++++++++

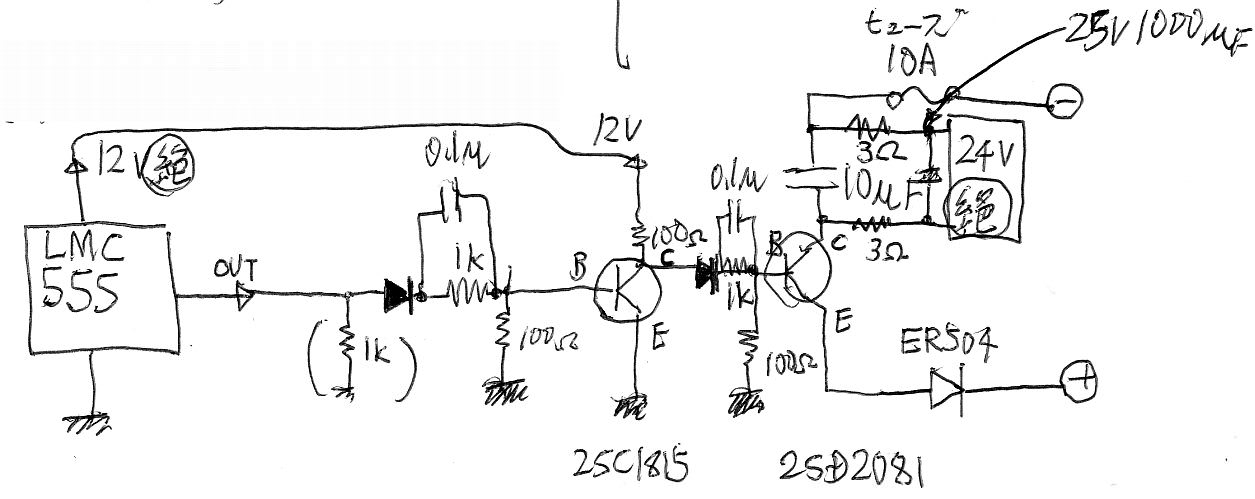

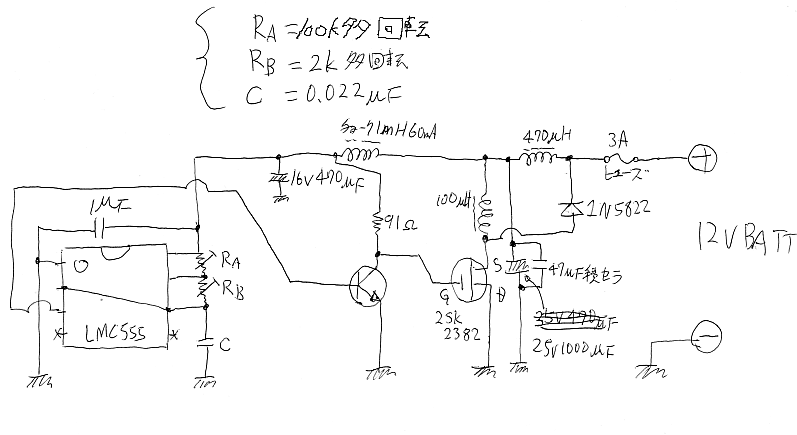

クーパー式デサルフェーターを簡易改良として作成を考えてみました。

Di、FET、積セラコン、LMC555にしたことなどが改良点。

(FETは2SJ334が無かったので2SJ380ですが、G入力のCが1/3くらいになりますので高速応答という点では有利かも。)

パルスは、可変出来るようになってます。

パルス頻度は、10KHz程度よりちょっと低め、

パルス幅は、10μSecよりちょっと小さい8μSec程度にしようとしました。

二つの多回転半固定VRで設定しますが、ヘタすると部品が凄く発熱するので、

時定数は、555の説明見て計算し、固定抵抗にした方が良いかと思います。

パルスは、長いと無駄に電流が流れ、短かすぎると必要な電荷が流れる時間が短すぎることになってしまうと予想。

コイルで昇圧した電圧が出てくる。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

でテストしてみました。

ミノムシクリップでつないだ場合、

FETのD部分からは矩形の上向きパルスが鋭く出ていますが、

ミノムシクリップとヘタリ切ったBATTでは、BATT端子側にはあまり出力が出なかったです。

1mHがかなり発熱しました。

でもって、なるべく太めの線で近づけて、やっと出てきました。

1mHとDiはちょっとたよりが無いけど、FETと200μHは、熱は持つけど大丈夫そう。

Di、FET、積セラコン、LMC555にしたことなどが改良点。

(FETは2SJ334が無かったので2SJ380ですが、G入力のCが1/3くらいになりますので高速応答という点では有利かも。)

パルスは、可変出来るようになってます。

パルス頻度は、10KHz程度よりちょっと低め、

パルス幅は、10μSecよりちょっと小さい8μSec程度にしようとしました。

二つの多回転半固定VRで設定しますが、ヘタすると部品が凄く発熱するので、

時定数は、555の説明見て計算し、固定抵抗にした方が良いかと思います。

パルスは、長いと無駄に電流が流れ、短かすぎると必要な電荷が流れる時間が短すぎることになってしまうと予想。

コイルで昇圧した電圧が出てくる。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

でテストしてみました。

ミノムシクリップでつないだ場合、

FETのD部分からは矩形の上向きパルスが鋭く出ていますが、

ミノムシクリップとヘタリ切ったBATTでは、BATT端子側にはあまり出力が出なかったです。

1mHがかなり発熱しました。

でもって、なるべく太めの線で近づけて、やっと出てきました。

1mHとDiはちょっとたよりが無いけど、FETと200μHは、熱は持つけど大丈夫そう。

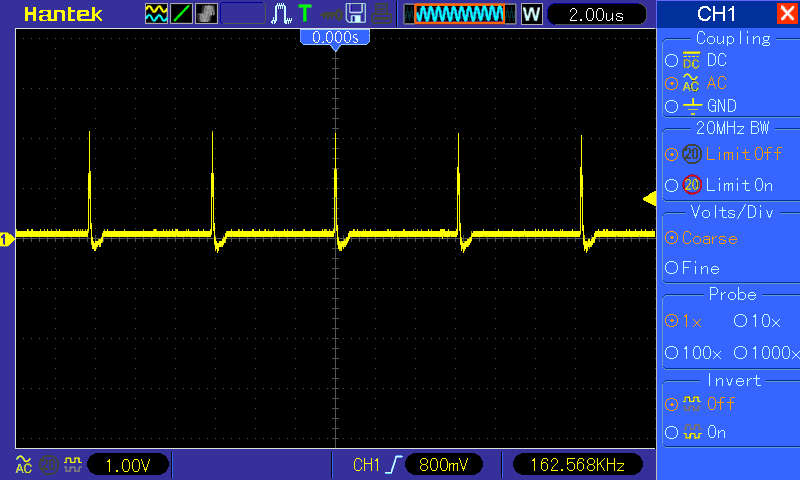

波形は、最初マイナス側に振れるようです。

これは、周期的にも蹴り出しには入ってない段階のような、何の降下かな?

波形は、最初マイナス側に振れるようです。

これは、周期的にも蹴り出しには入ってない段階のような、何の降下かな?

4MHz程度の減衰振動してますね。

この周期は、200μHと100μFではないようです。ω=1/{(LC)^(1/2)}だからもっと低い。

ゲート電圧との比較。

4MHz程度の減衰振動してますね。

この周期は、200μHと100μFではないようです。ω=1/{(LC)^(1/2)}だからもっと低い。

ゲート電圧との比較。

ドレイン電圧との比較。

ドレイン電圧との比較。

つまり、FETがターンONの瞬間にスパイクもどき?されてます。

本来はコイルからのスパイクは切れた瞬間。反対のハズ。

改めて動作を考え直す。

555の出力を論理反転し、2SKなFETの場合は、単に回路を上下反転するだけで無く、L2やCの位置がちょっと変わるですね。

つまり、結構動作が異なる?

じゃあ、クーパー式の元祖の回路って…、

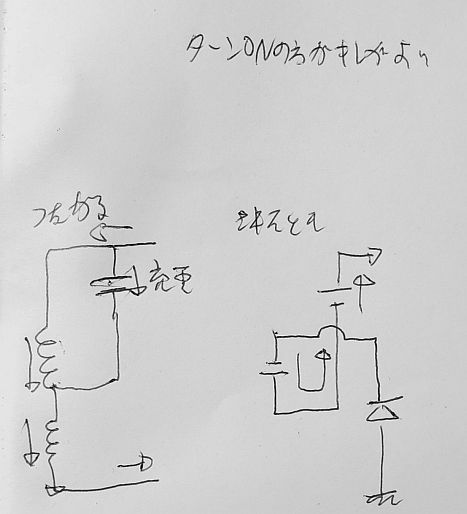

図で考え直す。

つまり、FETがターンONの瞬間にスパイクもどき?されてます。

本来はコイルからのスパイクは切れた瞬間。反対のハズ。

改めて動作を考え直す。

555の出力を論理反転し、2SKなFETの場合は、単に回路を上下反転するだけで無く、L2やCの位置がちょっと変わるですね。

つまり、結構動作が異なる?

じゃあ、クーパー式の元祖の回路って…、

図で考え直す。

こう考えると基本原理は同じだった。

良く見ると、ターンOFFに小さな上向きの山がアル。

しかし、

ターンOFFの鋭さが無いとダメっぽい?

間に合わせのFETが悪いとか?FET内部のDiが悪さする??

しかし、他のページではもっと悪いJ349を使っている。

オリジナルのクーパー式もIRF9Z34もDi付きで、

ターンオフとフォールが逆のような気がするが、若干イイ程度。100nSec行かない。

いっそのこと論理反転した回路を作った方が?

でも、あまり電圧高くっても意味が無いようです。

せっかくのシンプルな回路を微分回路かTr増やして調節不可や複雑にしたくないので、、、

でもでも、意味の無い部品を付けてるような状態も。。。

しかも、反転したトコで、解決するとは限らない。

で、現状維持で、調整のみでどうなるかやってみる。

こう考えると基本原理は同じだった。

良く見ると、ターンOFFに小さな上向きの山がアル。

しかし、

ターンOFFの鋭さが無いとダメっぽい?

間に合わせのFETが悪いとか?FET内部のDiが悪さする??

しかし、他のページではもっと悪いJ349を使っている。

オリジナルのクーパー式もIRF9Z34もDi付きで、

ターンオフとフォールが逆のような気がするが、若干イイ程度。100nSec行かない。

いっそのこと論理反転した回路を作った方が?

でも、あまり電圧高くっても意味が無いようです。

せっかくのシンプルな回路を微分回路かTr増やして調節不可や複雑にしたくないので、、、

でもでも、意味の無い部品を付けてるような状態も。。。

しかも、反転したトコで、解決するとは限らない。

で、現状維持で、調整のみでどうなるかやってみる。

バッテリーの充電が完了するときとなると、20V近く行くかもしれないので、これはこれで良い気もします。

が、

原理的にこれがどうとは。

ググっても…、この回路ではこういう結果しか出ないと思われる。

実際、電圧振幅的には同程度。

昔、レーザー信号の発光でも、味わったのですが、

スイッチは、素早く入れるより、切るほうが難しいと言われている。

電子には運動量があるためと思われる。

マクスウェル方程式から、コイルの現象で昇圧されるべきは、

∝dB/dt

なので、

磁束がアル分、流れにくくなれば、電圧が上がる、

それは、切れる瞬間なのだが、

電流の時間変化率に比例するともとれる。

この回路の場合、入る瞬間でスパイクもどきが起こっている。

でも、その電圧は、使用に十分になっている。

シミュレーターOrCADでやっても同じになりそうですが、

以前Win10のユーザープロファイルが壊れたので、立ち上がらないと思われる。

あと、ツェナーDiとTrつかって、電圧が下がると機能を停止するモノもあります。

+++++++++++++++++++++++++

2018/09/23

気を取り直して、反転回路を組み込んで、作り直しました。

充電用のコンデンサーは、低ESR十分に大きければ電解でもOKのような気もしましたが、

一応、47μFの積セラをパラレルにしてます。

書き忘れましたが、小さなトランジスタは、2SC1815です。

FETのSとDが逆に書いてあるのはミスです。<コイル側がDです。

バッテリーの充電が完了するときとなると、20V近く行くかもしれないので、これはこれで良い気もします。

が、

原理的にこれがどうとは。

ググっても…、この回路ではこういう結果しか出ないと思われる。

実際、電圧振幅的には同程度。

昔、レーザー信号の発光でも、味わったのですが、

スイッチは、素早く入れるより、切るほうが難しいと言われている。

電子には運動量があるためと思われる。

マクスウェル方程式から、コイルの現象で昇圧されるべきは、

∝dB/dt

なので、

磁束がアル分、流れにくくなれば、電圧が上がる、

それは、切れる瞬間なのだが、

電流の時間変化率に比例するともとれる。

この回路の場合、入る瞬間でスパイクもどきが起こっている。

でも、その電圧は、使用に十分になっている。

シミュレーターOrCADでやっても同じになりそうですが、

以前Win10のユーザープロファイルが壊れたので、立ち上がらないと思われる。

あと、ツェナーDiとTrつかって、電圧が下がると機能を停止するモノもあります。

+++++++++++++++++++++++++

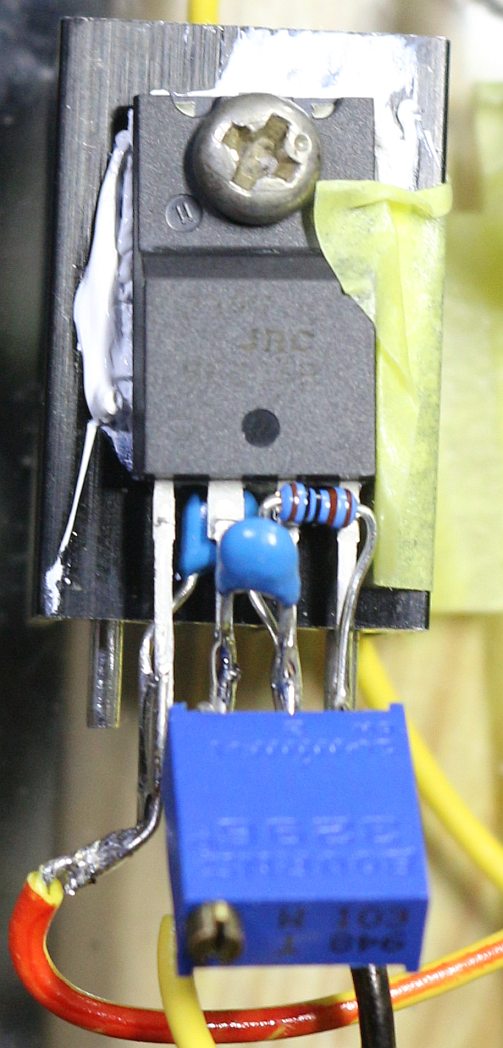

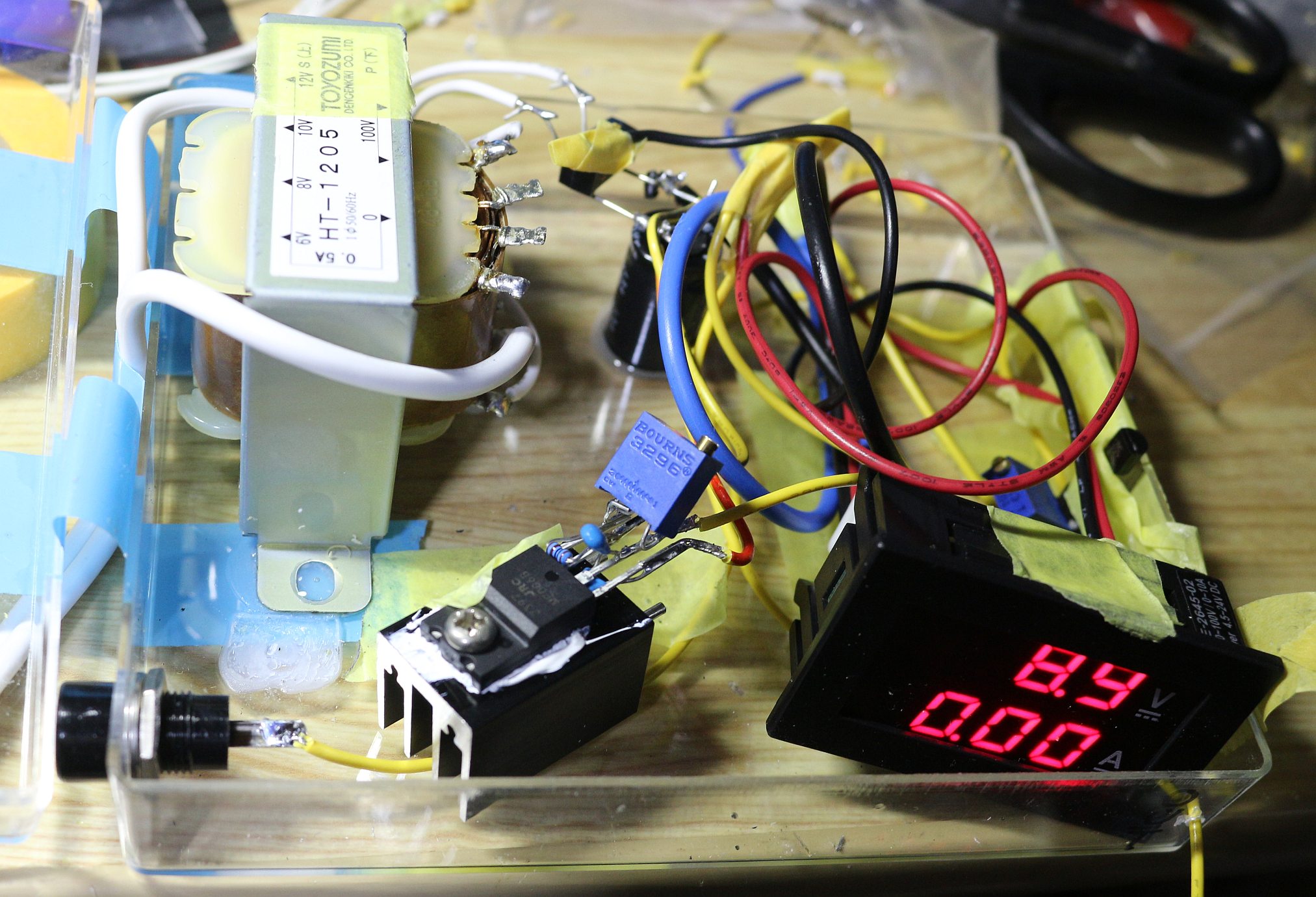

2018/09/23

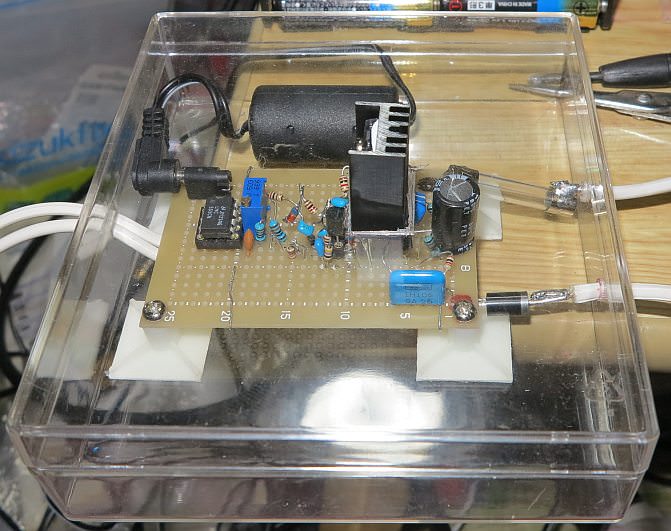

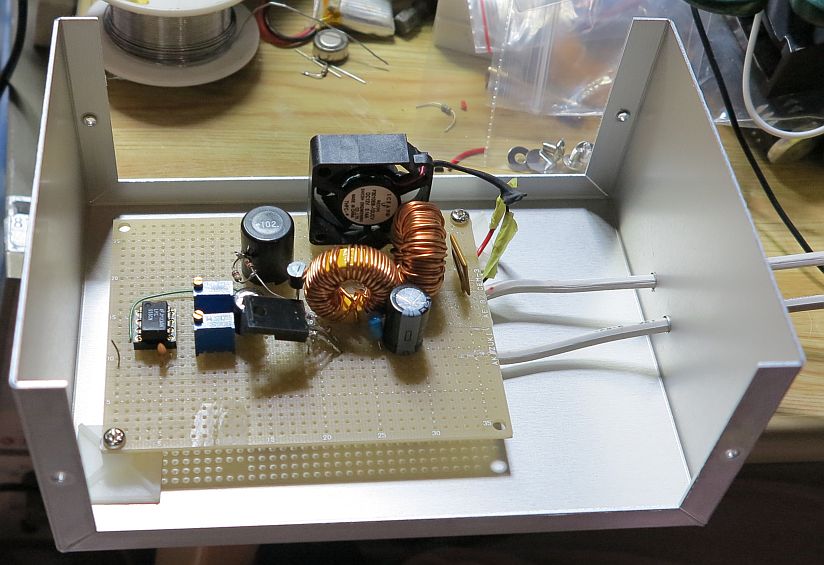

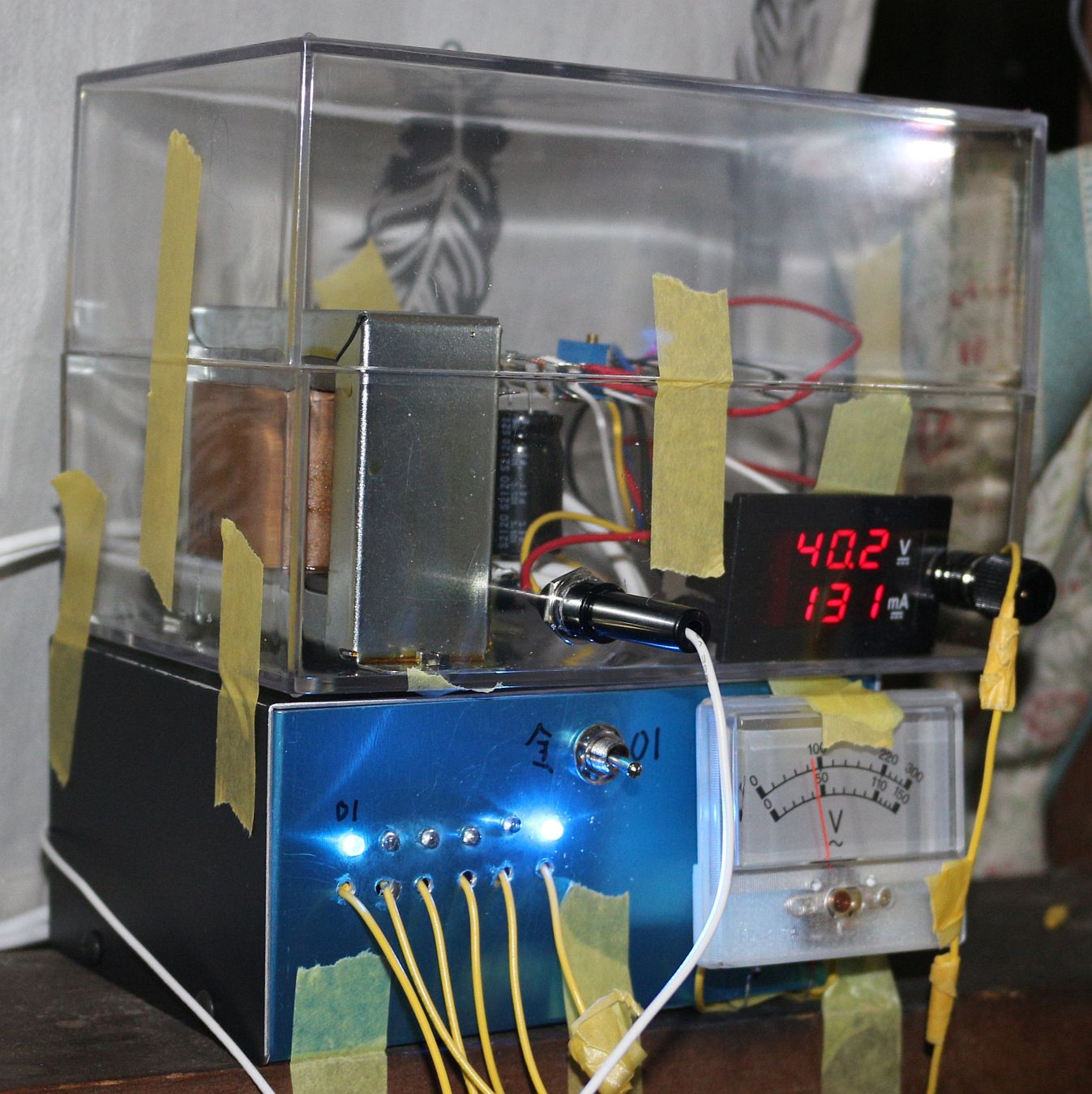

気を取り直して、反転回路を組み込んで、作り直しました。

充電用のコンデンサーは、低ESR十分に大きければ電解でもOKのような気もしましたが、

一応、47μFの積セラをパラレルにしてます。

書き忘れましたが、小さなトランジスタは、2SC1815です。

FETのSとDが逆に書いてあるのはミスです。<コイル側がDです。

1mHは60mAと書いてありますが、91Ωだとオーバーしてますので…、

また、ヒューズは、10Aを使用してます。

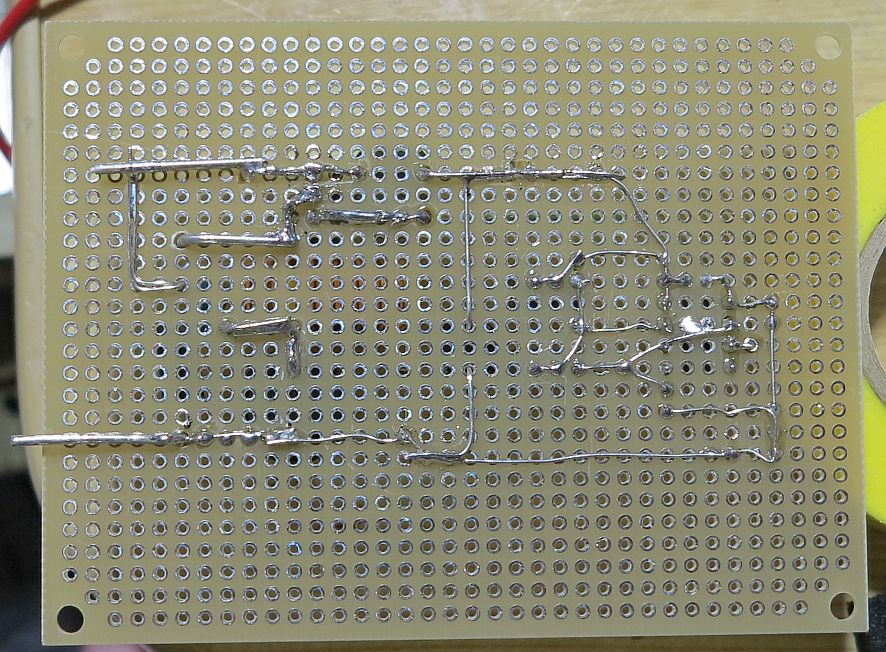

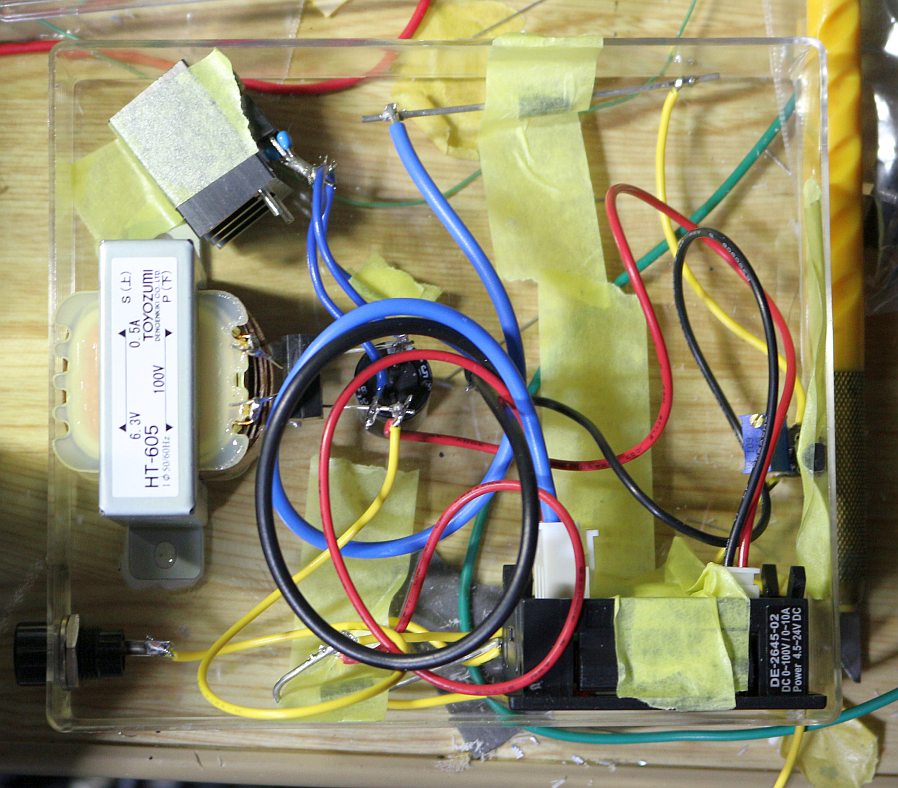

試行錯誤しながら作ったので、綺麗では無いです。

1mHは60mAと書いてありますが、91Ωだとオーバーしてますので…、

また、ヒューズは、10Aを使用してます。

試行錯誤しながら作ったので、綺麗では無いです。

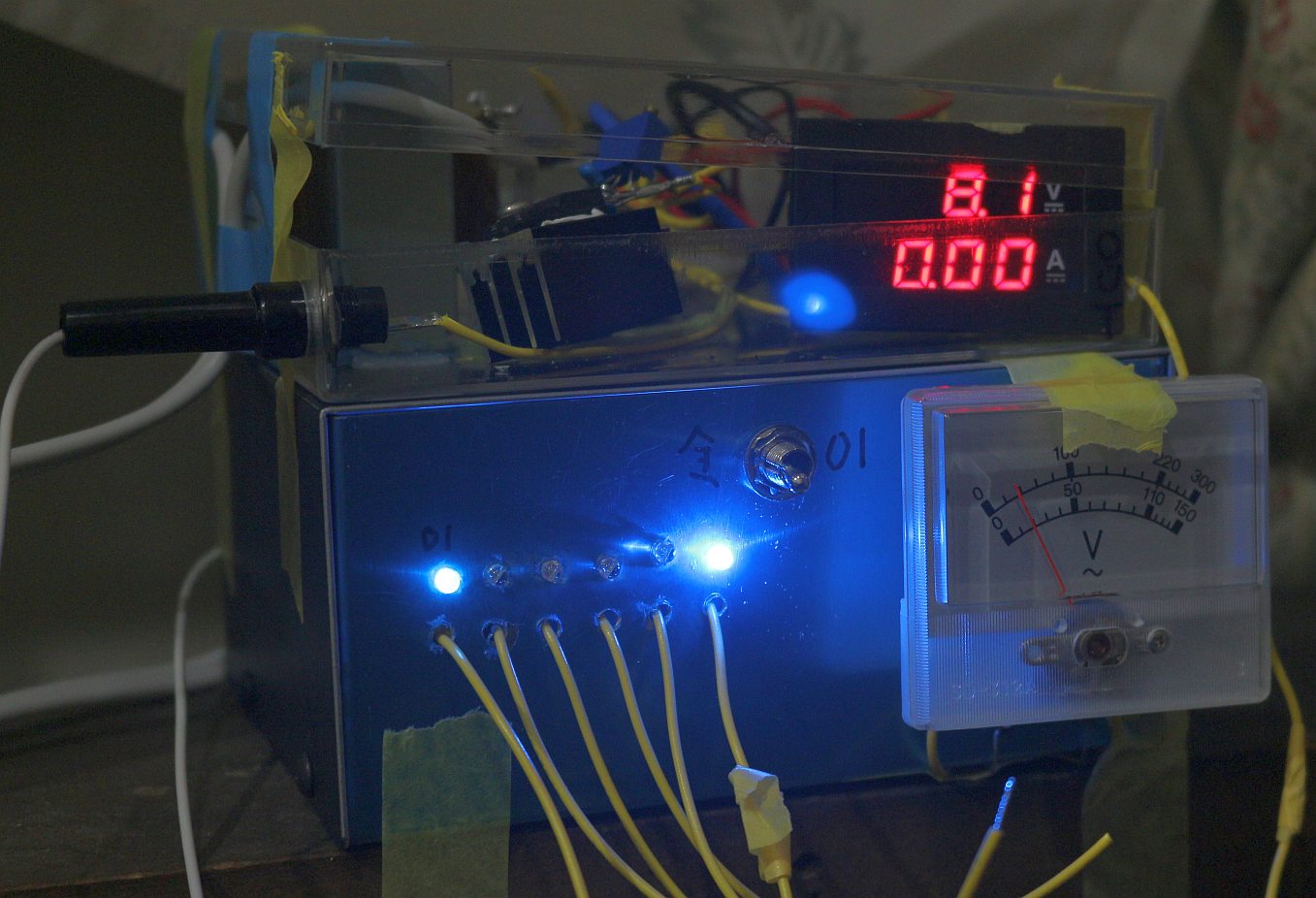

こんな感じで、かなりデカく出ました。

小さい方はターンON、大きい方がターンOFF時の減衰振動です。

こんな感じで、かなりデカく出ました。

小さい方はターンON、大きい方がターンOFF時の減衰振動です。

ピークが振り切れてるので、0点をずらしました。上への振れ幅が44Vくらい出てますね。

ピークが振り切れてるので、0点をずらしました。上への振れ幅が44Vくらい出てますね。

パルス幅:8μSec程度<インダクタが小さい故もっと狭められるかも。

頻度:10KHz程度にしてみたけど、殆ど熱は持たない。ので、もっと頻度は上げれるですね。

ピークが高すぎるかもなので、充電時間(パルス時間)をもっと短くしてもイイかも。

充電器につなぐときは、

充電器が壊れかねないので、

チョークコイルを通した方が良いかもですね。

Diだけ熱くなってることが確認されたので、

もっと周波数を上げたいヒトは、パルスを短くするか、パラレルにしたら良さそうですね。

発熱するわりには、平均電流量が低いのは、振動してるからでしょうね。

電圧は、電池の規模や状態によって変わると思いますので、参考程度ですね。

一応、再生の進んだ50Ah以上の電池につないでみたところ、遜色ない電圧出力でした。

ケース、ファン、1mH強化、ヒューズを5Aポリスイッチにしました。

パルス幅:8μSec程度<インダクタが小さい故もっと狭められるかも。

頻度:10KHz程度にしてみたけど、殆ど熱は持たない。ので、もっと頻度は上げれるですね。

ピークが高すぎるかもなので、充電時間(パルス時間)をもっと短くしてもイイかも。

充電器につなぐときは、

充電器が壊れかねないので、

チョークコイルを通した方が良いかもですね。

Diだけ熱くなってることが確認されたので、

もっと周波数を上げたいヒトは、パルスを短くするか、パラレルにしたら良さそうですね。

発熱するわりには、平均電流量が低いのは、振動してるからでしょうね。

電圧は、電池の規模や状態によって変わると思いますので、参考程度ですね。

一応、再生の進んだ50Ah以上の電池につないでみたところ、遜色ない電圧出力でした。

ケース、ファン、1mH強化、ヒューズを5Aポリスイッチにしました。

ファンは、555の給電側にしないと、付属のコンデンサーが波を吸収してしまう状態でした。

ピーク電圧も上がり、71V位になりました。

振動は、2回目以降の山の案配を見た方が良いかもですね。

単に、1回目の山が高くてもそれほど意味ないかも。

パルス幅を狭めて、熱が少なくなった分パルス周期を短くした方が良いかも。

パルスの電圧が高いより、揺さぶるパルスの回数を増やした方が良いかと。

++++++++++++++++++++

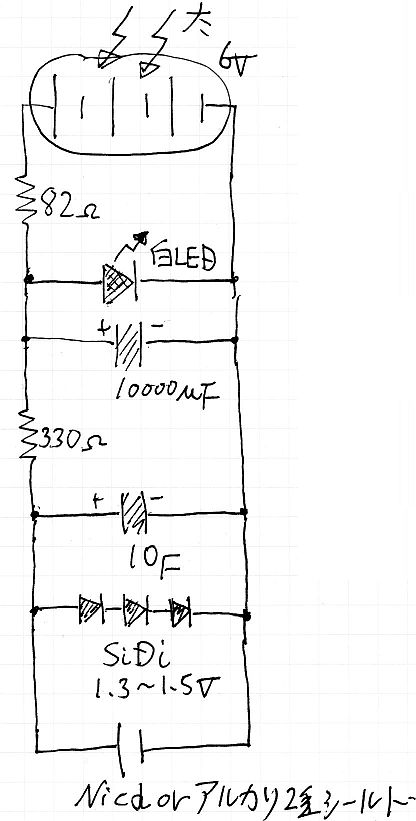

太陽電池で1.5Vの時計を動かす。-:??

太陽電池で1.5Vの時計を動かす。

6V330mAの太陽電池ですが、室内に置きますので落ちます。

明るい所での起電力の効率は、青い太陽電池のようですが、

暗いトコでの起電圧の効率の良さは、電卓のように赤っぽいのが理想的かも。

ファンは、555の給電側にしないと、付属のコンデンサーが波を吸収してしまう状態でした。

ピーク電圧も上がり、71V位になりました。

振動は、2回目以降の山の案配を見た方が良いかもですね。

単に、1回目の山が高くてもそれほど意味ないかも。

パルス幅を狭めて、熱が少なくなった分パルス周期を短くした方が良いかも。

パルスの電圧が高いより、揺さぶるパルスの回数を増やした方が良いかと。

++++++++++++++++++++

太陽電池で1.5Vの時計を動かす。-:??

太陽電池で1.5Vの時計を動かす。

6V330mAの太陽電池ですが、室内に置きますので落ちます。

明るい所での起電力の効率は、青い太陽電池のようですが、

暗いトコでの起電圧の効率の良さは、電卓のように赤っぽいのが理想的かも。

御法度的なアルカリ電池の充電ですが、満充電ではないので日本製の液漏れ二重シールドとかなら、ドコまで持つか?

順方向のシリコンDiで電圧を制限してて、漏れなどは無いかと心配でしたが、目立った障害にはなってません。

10000μFは、一段上流に移動し他方が良いかな?と思いましたました。<つまり太陽電池と並列。

10Fも上に持ってきたいですが、2.7Vなので、ちょっと無理ですね。もう一段下流を作ってもイイですが、面倒なので。

電気二重層は、もうちょっと増量してみてもイイかも。海外で、500Fが800円くらいで売ってますし。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

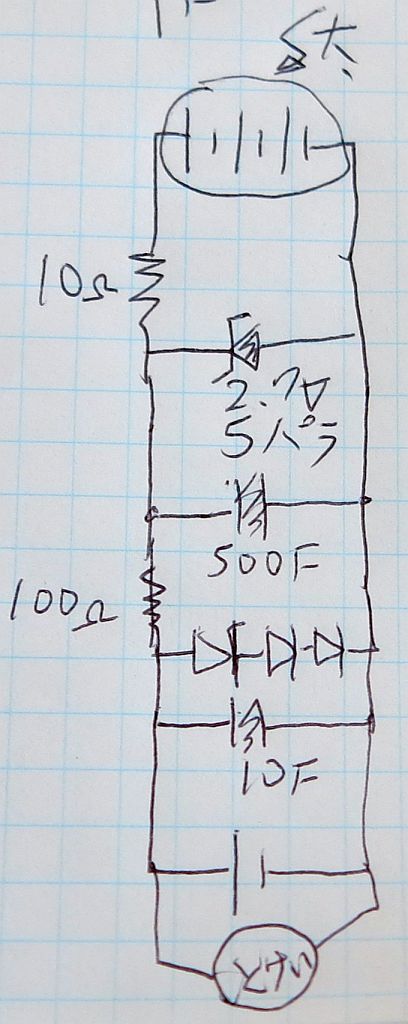

500Fのスーパーキャパシタっと2.7Vツエナー5パラを使いました。

回路はこうなりました。

御法度的なアルカリ電池の充電ですが、満充電ではないので日本製の液漏れ二重シールドとかなら、ドコまで持つか?

順方向のシリコンDiで電圧を制限してて、漏れなどは無いかと心配でしたが、目立った障害にはなってません。

10000μFは、一段上流に移動し他方が良いかな?と思いましたました。<つまり太陽電池と並列。

10Fも上に持ってきたいですが、2.7Vなので、ちょっと無理ですね。もう一段下流を作ってもイイですが、面倒なので。

電気二重層は、もうちょっと増量してみてもイイかも。海外で、500Fが800円くらいで売ってますし。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

500Fのスーパーキャパシタっと2.7Vツエナー5パラを使いました。

回路はこうなりました。

500Fの充電は、数100mAでも時間がかかるようですね。頼もしい部分でもありますが、

500Fの充電は、数100mAでも時間がかかるようですね。頼もしい部分でもありますが、

時計に付ける方の電池はマンガンがイイかも。

時計に付ける方の電池はマンガンがイイかも。

アルカリでは液漏れしたので、

ニッケル水素にしました。

これで1年以上使ってますが、全く問題無いです。

++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++

ソーラーカー:スイッチングな昇圧回路+PWMなモーターのスピードコントローラー-:??

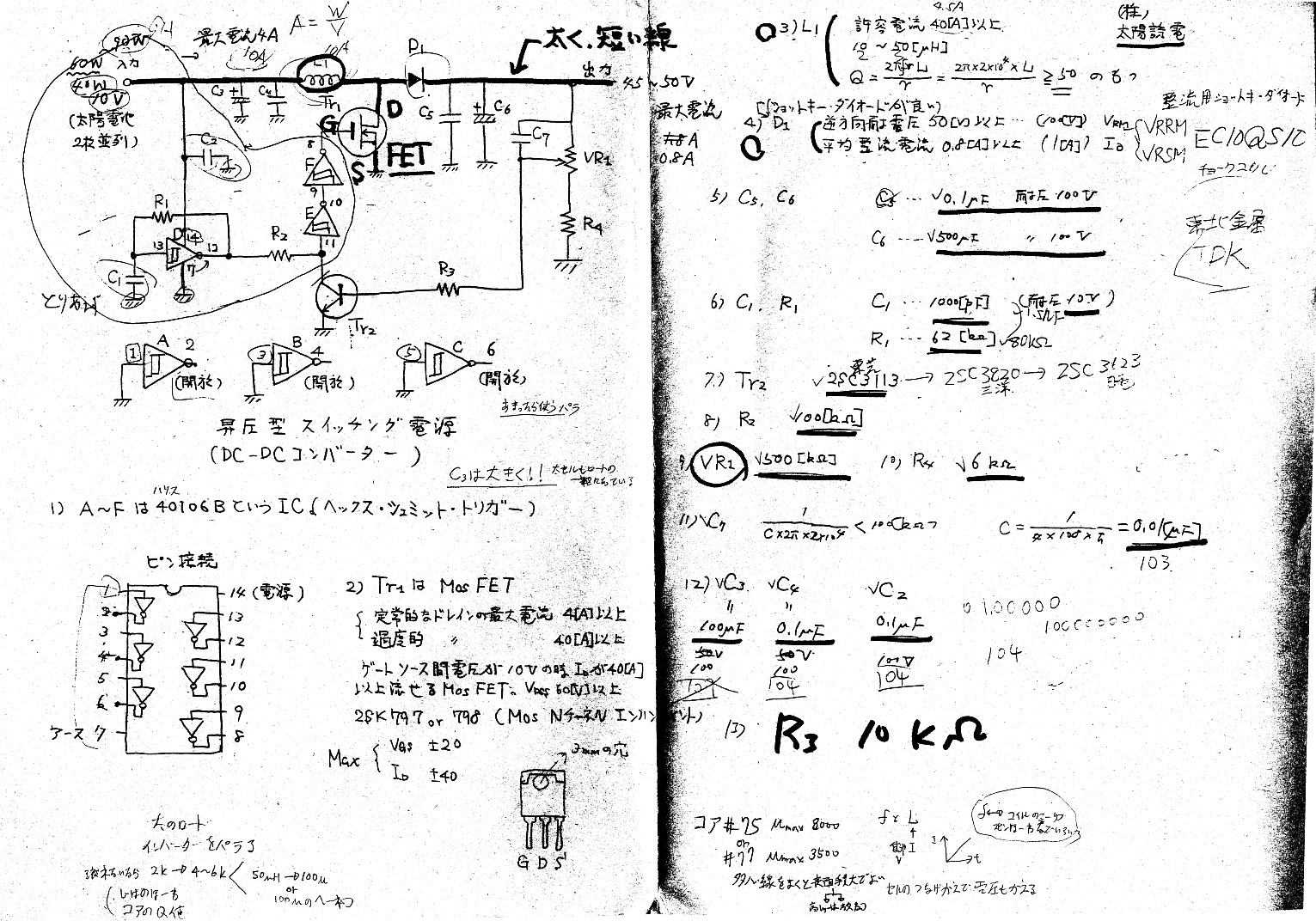

昔、教育実習の部活指導でやったスイッチングな昇圧回路が出てきた。

ソーラーカーの充電用。

スピコン(AMP)はPWMでプリントモーターというのを動かした。

アルカリでは液漏れしたので、

ニッケル水素にしました。

これで1年以上使ってますが、全く問題無いです。

++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++

ソーラーカー:スイッチングな昇圧回路+PWMなモーターのスピードコントローラー-:??

昔、教育実習の部活指導でやったスイッチングな昇圧回路が出てきた。

ソーラーカーの充電用。

スピコン(AMP)はPWMでプリントモーターというのを動かした。

メモ:三角波とSin波にコンパレーターでPWMな正弦波。

暇があったら作ってみよう。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

とても昔、教育実習で指導に使った、ソーラーカーの、充電の方の回路。

モーターは、プリントモーターで、それをPWM駆動する。

PWM回路は、三角波とのコンパレートによって行われる。

原理は、まずソレノイドに磁場をため込み、FETで切り替え、バッテリー側に受け渡す。

この際、電源が直列になって、その電圧も加算される。

スレッショルドは、シュミットトリガで差を付ける感じ。

でもって、作ってみるかと思ったけど、

Amazonで、出来合いの回路がわんさかあったので、、、

しかも専用ICだから効率も良さそう。

最近のは、400KHzあたりだから、一桁高い。

コンデンサーも小規模で、コイルのターン数も下がる。

効率も良くなるようですね。

問題は、MOS-FETのゲートの容量が大きいので、素早くキッチリとスイッチングが難しいかも。

パルス充電時、

I∝Vt/L:電流は時間に比例するはず。

なので駆動周波数とLで流せる電流が決定しますが、

磁性体にはスピンの飽和がありますので、有るところで頭打ちになります。

なので、高周波駆動の方が良い面もあると思います。

ちなみに、三角波は、矩形波の積分で生成していたが、

シュミットトリガの発振のRC接合部分や、555の6番ピンから出せる。という裏技を生成した。

++++++++++++++++++++

ニッケル水素系の充電電池や006Pなリチウムイオン電池-:??

ニッケル水素系

両者、3年後、75〜80%の容量を維持するという自己放電の少なさ。

エネループ互換のような感じ。

よって恐らく満充電後のトリクル充電は無しというか禁物ですね。

エネループは、アウトガスの吸収物質が入ってるらしいですね。

これらは、デルタピーク充電なのか解らないですが、多分デルタピークだと思います。

デルタピークとは、定電流で充電していくと、充電完了時に電圧が下がるという現象です。

EBLは、歴史が長いという謳い文句

リチウムイオン電池の9V電池には、過放電防止機構も付いている。

ただ、電流漏れのない多セルの電池は、トリクル充電等出来ないのでは?

セルのバランス無しに直列充電する機構自体がいかがなモノかと。

エネループに9V(006P)電池が無いのも、このためだと思われる。

EBLは8本中1.1V台まで放電してるモノが2つあった。バラツキ多い

POWXSは16本全部がバラツキも少なく良い状態でした。

まあ、リチウムイオンの場合、輸送を考えて若干放電状態にしてる場合もあるが…。

エネループ系はデルタピーク充電ではあるようだが、トリクル充電は必要ない。

リチウムイオン2セルのカメラの充電器も中華製はバランス充電端子を使ってない。

電動ドリルの互換なモノは、たまに火が出るケースもあるようですね。

まあ、本来、LiPoのセルの終止電圧4.200Vで0.005Vの精度が必要だとか。

画像の4本用の充電器は、非常に充電がのろいので、この本数は時間がかかりすぎる。

よって、

昔のデルターピーク充電器で、電池が暖かくなるまでやって、一旦休ませてまたやって、

その後に、この充電器を使いました。

と思ったけど、最後まで充電してしまったのが幾つも。

まあ、トリクル充電が無いか短ければ良しという感じで。

あとは過放電はどの電池も、極板まで浸食されるまでいってしまわないように。

メモ:三角波とSin波にコンパレーターでPWMな正弦波。

暇があったら作ってみよう。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

とても昔、教育実習で指導に使った、ソーラーカーの、充電の方の回路。

モーターは、プリントモーターで、それをPWM駆動する。

PWM回路は、三角波とのコンパレートによって行われる。

原理は、まずソレノイドに磁場をため込み、FETで切り替え、バッテリー側に受け渡す。

この際、電源が直列になって、その電圧も加算される。

スレッショルドは、シュミットトリガで差を付ける感じ。

でもって、作ってみるかと思ったけど、

Amazonで、出来合いの回路がわんさかあったので、、、

しかも専用ICだから効率も良さそう。

最近のは、400KHzあたりだから、一桁高い。

コンデンサーも小規模で、コイルのターン数も下がる。

効率も良くなるようですね。

問題は、MOS-FETのゲートの容量が大きいので、素早くキッチリとスイッチングが難しいかも。

パルス充電時、

I∝Vt/L:電流は時間に比例するはず。

なので駆動周波数とLで流せる電流が決定しますが、

磁性体にはスピンの飽和がありますので、有るところで頭打ちになります。

なので、高周波駆動の方が良い面もあると思います。

ちなみに、三角波は、矩形波の積分で生成していたが、

シュミットトリガの発振のRC接合部分や、555の6番ピンから出せる。という裏技を生成した。

++++++++++++++++++++

ニッケル水素系の充電電池や006Pなリチウムイオン電池-:??

ニッケル水素系

両者、3年後、75〜80%の容量を維持するという自己放電の少なさ。

エネループ互換のような感じ。

よって恐らく満充電後のトリクル充電は無しというか禁物ですね。

エネループは、アウトガスの吸収物質が入ってるらしいですね。

これらは、デルタピーク充電なのか解らないですが、多分デルタピークだと思います。

デルタピークとは、定電流で充電していくと、充電完了時に電圧が下がるという現象です。

EBLは、歴史が長いという謳い文句

リチウムイオン電池の9V電池には、過放電防止機構も付いている。

ただ、電流漏れのない多セルの電池は、トリクル充電等出来ないのでは?

セルのバランス無しに直列充電する機構自体がいかがなモノかと。

エネループに9V(006P)電池が無いのも、このためだと思われる。

EBLは8本中1.1V台まで放電してるモノが2つあった。バラツキ多い

POWXSは16本全部がバラツキも少なく良い状態でした。

まあ、リチウムイオンの場合、輸送を考えて若干放電状態にしてる場合もあるが…。

エネループ系はデルタピーク充電ではあるようだが、トリクル充電は必要ない。

リチウムイオン2セルのカメラの充電器も中華製はバランス充電端子を使ってない。

電動ドリルの互換なモノは、たまに火が出るケースもあるようですね。

まあ、本来、LiPoのセルの終止電圧4.200Vで0.005Vの精度が必要だとか。

画像の4本用の充電器は、非常に充電がのろいので、この本数は時間がかかりすぎる。

よって、

昔のデルターピーク充電器で、電池が暖かくなるまでやって、一旦休ませてまたやって、

その後に、この充電器を使いました。

と思ったけど、最後まで充電してしまったのが幾つも。

まあ、トリクル充電が無いか短ければ良しという感じで。

あとは過放電はどの電池も、極板まで浸食されるまでいってしまわないように。

++++++++++++++++++++

ニッケル水素充電器。

++++++++++++++++++++

ニッケル水素充電器。

Bonai:900円程度

QuickEco(日本メーカー):3600円程度(廃盤)

Amazonで評判が良かったヤツ(日本メーカー):3200円程度

ニッケル水素電池の充電において、

Bonaiは全く熱くならない。けど、時間はかなりかかる。液晶が見づらい。

QuickEcoは暖かくなる程度。

Amazonのは触れないほど熱くなる。

で、AmazonのとQuickEcoは充電時間は大体同じくらい。

なので、Amazonのは壊れてるのかと思ったら、Panasonicの急速充電のもかなり熱くなるらしい。

QuickEcoは特殊で、4Aの大電流のICC充電という、間欠充電方法で、それ故、発熱がとても少ないので電池の寿命が3倍伸びるという宣伝文句のものでした。

あと、バッテリーの活性効果もあるらしい。あと、メモリー効果も無いらしい。他にもイロイロ高機能らしい。

まあ、電池も考えられて設計されてるし、3倍は大げさでも、寿命にとっては良いらしい。

過放電の方が大敵かも?

夏場は、想定以上に暑くなって、ガスとして内容物が出てしまったり、変質したりするかも?注意ですね。

昔、ラジコンでは、ファンで強制冷却しながら急速充電すると、活性化されてパワーが出るとかありましたのでファンを付けるのも良いかもですね。。

EBLは信頼性が高いらしく、POWXS、Bonaiもまともらしいけど、

HiQuickは特に安いけど、良くないらしい。自己放電が早いとか。

宣伝では、3年後80%とか、20年の歴史が、とかオリジナルよりも盛ってあるけど、不良率も高いらしい。

まあ、自己放電については、エネループ系互換品を作ってる、大抵どのメーカーも嘘でアル。そもそも、ガスを吸収とかそういう機構すら積んでいないから。

まともなのは秋月のリサイコぐらいかな。

ニッケル水素の充電器群。(右のはリチウムイオン電池も出来る。)の写真にて、

QuickECOは、かなりの急速充電なのに電池が殆ど発熱しないという特殊な充電器。、

ところで、QuickECOなのだが人知れず壊れた。使っていないうちに壊れていた感じでアル。

開けてみると、大きめの電解コンデンサーの頭がやや膨らんでいて、容量を見たら、1500μFというはずが、ほぼ0であった。

多分劣化して、使用時に内圧が上がり、その後時間をかけて更に変質し、次の使用では全く駄目。

で、Cを交換したけどだめだった。平滑用なので、ピーク電圧が上がって、半導体が壊れたのかも知れない。

制御回路の方には7805がはまってたのだけど、手前でショートしている状態だった。

外して5Vを送ったら、一瞬LEDは光ったけど、煙が上がった。これもどこかが劣化済みのようだ。

ということで、電子回路の故障や寿命は低品質な電解コンデンサーの場合が非常に多い。

これが原因で、他の部品が逝ってしまう場合が見られるのが問題を大きくしている。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

006PのLipoで信頼性が高いHixonは、5.5Vの過放電保護や、過充電、過電流保護が付いてます。

※重要。

Hixonの電池ですが、50%充電で送ってくるとあったように記憶してたのですが、

ほぼ満充電で送られてきました。充電電圧もバラツキがあり高いモノは、8.75Vも有りました。(公称:8.70±0.2V程度)

特殊なハイボルテージセル(LiPo-Hvのような)を使ってるのかも知れないですが、過充電保護が働く電圧ですね。

よって、充電器を含め他社製品と互換性があるのか解りません。

また、この電池に東芝のニッケル水素用充電器を使ってる例が多々ありますが、危険だと思います。

Bonai:900円程度

QuickEco(日本メーカー):3600円程度(廃盤)

Amazonで評判が良かったヤツ(日本メーカー):3200円程度

ニッケル水素電池の充電において、

Bonaiは全く熱くならない。けど、時間はかなりかかる。液晶が見づらい。

QuickEcoは暖かくなる程度。

Amazonのは触れないほど熱くなる。

で、AmazonのとQuickEcoは充電時間は大体同じくらい。

なので、Amazonのは壊れてるのかと思ったら、Panasonicの急速充電のもかなり熱くなるらしい。

QuickEcoは特殊で、4Aの大電流のICC充電という、間欠充電方法で、それ故、発熱がとても少ないので電池の寿命が3倍伸びるという宣伝文句のものでした。

あと、バッテリーの活性効果もあるらしい。あと、メモリー効果も無いらしい。他にもイロイロ高機能らしい。

まあ、電池も考えられて設計されてるし、3倍は大げさでも、寿命にとっては良いらしい。

過放電の方が大敵かも?

夏場は、想定以上に暑くなって、ガスとして内容物が出てしまったり、変質したりするかも?注意ですね。

昔、ラジコンでは、ファンで強制冷却しながら急速充電すると、活性化されてパワーが出るとかありましたのでファンを付けるのも良いかもですね。。

EBLは信頼性が高いらしく、POWXS、Bonaiもまともらしいけど、

HiQuickは特に安いけど、良くないらしい。自己放電が早いとか。

宣伝では、3年後80%とか、20年の歴史が、とかオリジナルよりも盛ってあるけど、不良率も高いらしい。

まあ、自己放電については、エネループ系互換品を作ってる、大抵どのメーカーも嘘でアル。そもそも、ガスを吸収とかそういう機構すら積んでいないから。

まともなのは秋月のリサイコぐらいかな。

ニッケル水素の充電器群。(右のはリチウムイオン電池も出来る。)の写真にて、

QuickECOは、かなりの急速充電なのに電池が殆ど発熱しないという特殊な充電器。、

ところで、QuickECOなのだが人知れず壊れた。使っていないうちに壊れていた感じでアル。

開けてみると、大きめの電解コンデンサーの頭がやや膨らんでいて、容量を見たら、1500μFというはずが、ほぼ0であった。

多分劣化して、使用時に内圧が上がり、その後時間をかけて更に変質し、次の使用では全く駄目。

で、Cを交換したけどだめだった。平滑用なので、ピーク電圧が上がって、半導体が壊れたのかも知れない。

制御回路の方には7805がはまってたのだけど、手前でショートしている状態だった。

外して5Vを送ったら、一瞬LEDは光ったけど、煙が上がった。これもどこかが劣化済みのようだ。

ということで、電子回路の故障や寿命は低品質な電解コンデンサーの場合が非常に多い。

これが原因で、他の部品が逝ってしまう場合が見られるのが問題を大きくしている。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

006PのLipoで信頼性が高いHixonは、5.5Vの過放電保護や、過充電、過電流保護が付いてます。

※重要。

Hixonの電池ですが、50%充電で送ってくるとあったように記憶してたのですが、

ほぼ満充電で送られてきました。充電電圧もバラツキがあり高いモノは、8.75Vも有りました。(公称:8.70±0.2V程度)

特殊なハイボルテージセル(LiPo-Hvのような)を使ってるのかも知れないですが、過充電保護が働く電圧ですね。

よって、充電器を含め他社製品と互換性があるのか解りません。

また、この電池に東芝のニッケル水素用充電器を使ってる例が多々ありますが、危険だと思います。

コネクタは、タイプCで2.3A食いますので、USBコンセントなどは注意です。<2.4Aまでのモバイルバッテリーから充電しました。

4時間充電らしいので、結構早いほうだと思います。

でもって、装着してみました。

コネクタは、タイプCで2.3A食いますので、USBコンセントなどは注意です。<2.4Aまでのモバイルバッテリーから充電しました。

4時間充電らしいので、結構早いほうだと思います。

でもって、装着してみました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

HiQuickのニッケル水素の自己放電はやはり大きいようだった。

充電容量測ってみた。

使わないで一ヶ月おいたら、1/3は減。これじゃ普通のニッケル水素以下かも。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

HiQuickのニッケル水素の自己放電はやはり大きいようだった。

充電容量測ってみた。

使わないで一ヶ月おいたら、1/3は減。これじゃ普通のニッケル水素以下かも。

006Pは評判が良かった。というのも4個で570円だし、自己放電も目を瞑られてるのかも?

評価は絶対評価では無く、値段なりの評価であること。

+++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++

今のバイクには、LiFePoバッテリーを使ってます。

あまり頻繁に乗らないので、ガソリンも腐敗しやすいので、フューエルスタビライザーも使っております。

+++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++

006Pは評判が良かった。というのも4個で570円だし、自己放電も目を瞑られてるのかも?

評価は絶対評価では無く、値段なりの評価であること。

+++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++

今のバイクには、LiFePoバッテリーを使ってます。

あまり頻繁に乗らないので、ガソリンも腐敗しやすいので、フューエルスタビライザーも使っております。

+++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++

オマケ ラストアレスターの考えによる防錆技術-:?? ラストアレスターの考えによる防錆技術 水道管に静電気が云々という話で、 ネタを思いついたといって眠っていたモノです。 水道管は、地中の部分とは絶縁されてるようで、アースに向かないのですが、 水に導電性があるため、電子回路保護のため高電圧の帯電を飛ばすには有効という話。 +++++++++++++++++++++++ ステンレスネジを車のボディーにくっつけるとボディーが錆びやすい。 逆にアルミなら、錆びにくくなる。 「電触」という現象で言われてる。 (鉄の部品にステンレスネジを使えば接してる周辺の鉄が錆びやすくなり、アルミを使えば錆びにくくなるので、 ネジの材質には注意みたいな話があった) マウスのチャタリングはこのメカニズムで起こると思われる。 つまり、マウスが+に帯電すると言うこと。 これで、接点の、酸化や硫化が促進されるようである。 ソコの記事は↓ http://clamp-cc.sakura.ne.jp/Mouse-c.html +++++++++++++++++++++++ ラストアレスターとは、 車に、電極の付いたアルミの板をくっつけると、 鉄の代わりにアルミが腐食してくれるという防さび技術の感じです。 海水の多いとこなどにも効くとのことで、 比較写真では、ボディーに穴あきと、全くさびてない状態という違いでした。 NASAのロケット発射台の防さびに使われてるとも。<ここらはオカルトグッズのお決まりな。 でも、 河川などの護岸の鉄板の腐食防止にアルミの円柱が使われてるのをテレビの教育番組で見たことがあります。 で、気がついたきっかけは、 AC100Vの電極を水に浸け込んだ単純な加湿器があります。水の比誘電率は高いので、交流は特に通します。 今は電極が炭素棒ですが、昔はステンレスで多少腐食してました。 そこで、錆に強いチタン板にしたら良いのでは?と思ってやってみたら、 数日で腐食しきってしまいました。 (逆に、チタン電解メッキというのがあれば面白いかも?) 考えてみれば簡単なことで、チタンは電荷が4属で安定なのが錆びない理由ですから。 交流電圧で電荷が+側に揺さぶられてしまったら、OH-と結合して簡単にさびてしまいます。 つまり、ラストアレスターの技術はその逆で、 鉄に電荷を送って、 余剰電荷で、4属のチタンのように閉殻にならせるような技術なのでは?という感じです。 そこまでいかなくても、寄ってくる陰イオンに電荷で対抗できれば良い感じではないかと推察。 アルミは、イオン化傾向が高く、Al3+ですから電荷が多くてお得なのですね。、 タダでさえ地上のモノはマイナス電荷が不足している傾向でさびやすいのです。 (雷は、電子が上から下へ落ちるのが通常。) ラストアレスターの接続はこんな感じだったと記憶。 鉄は良い胴体なので、真ん中通して接続しなくても、どこかで繋がってれば良いはず。 濡れの検知に付けてるという意味もあるかと。

塗れて稼働してるときはLEDが光る。

塗装の酸化などによる劣化も抑えられるとか謳ってました。

+++++++++++++++++++++++

そこで、実験です。

ソケットレンチのコマにアースから軽く抵抗をはさみ、-33V程度の低い電位を印加して風呂場に放置してみたら

3ヶ月してもサビは出なかったと記憶しております。

で、電位を除いたら、一気にさびました。

まあ、-33Vは高すぎるのかは不明だが、

実験では、ACアダプタを使いました。

アースラインに+をつなぎ、レンチのコマを−に繋ぐのですが、

安全対策の電流制限のために、数KΩを挟みました。

同様に、アースではなく+極にアルミパイプをつなぎ水に触れる部分に放置してても効果がありました。

車だったら、

昔、静電気防止に車からチェーンなどの電極を垂らしてましたよね、

アレみたいにして+極に繋ぐと良いと思います。

つまり、車からアース線を垂らして、そことの電位を作るのも安定したやり方かも知れない。

昔、良くアース線を垂らしてる車があったが、今は無いのは、タイヤに僅かな導電性を持たせているからで、

ダイレクトなアース線よりはゆるやかで劣るらしい。

ラストアレスターは、電極を垂らす必要が無いですが、

アルミ板に多少の電位がかけらているようで、

濡れてるときのみ、電位がかかるシステムになってました。

まあ、バッテリーへの負担軽減でしょうね。

人体には2000〜50000Vのマイナス電位をかけるという、電位治療器なる物もある。

これは、高電位であるが、短時間で還元効果を狙ってるのか?

(少々オカルティックなイメージもありますですが、体の酸化をどうにかしたいと言うことかな?)

コッククロフト回路だったかな、整流しながら電圧を積み上げていく回路。

昔、屋根の防さびに

微弱な電流に高抵抗で制限で-440Vを印加してみたことがあります。

+++++++++++++++++++++++

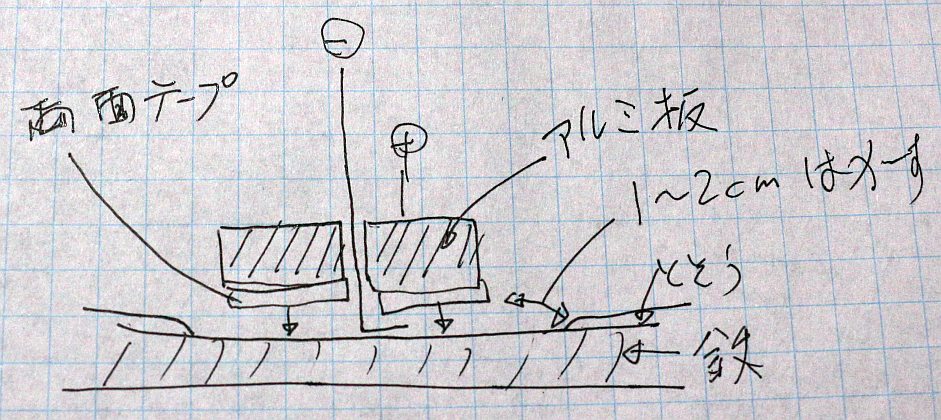

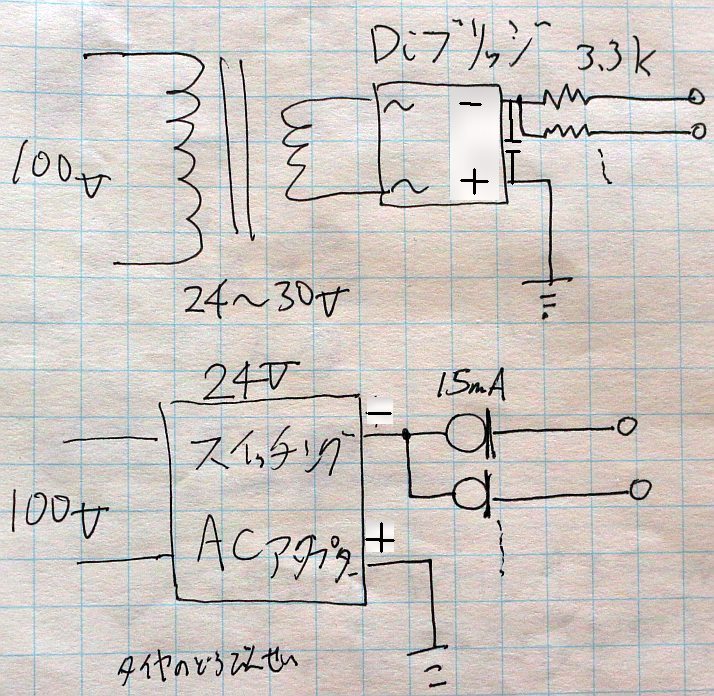

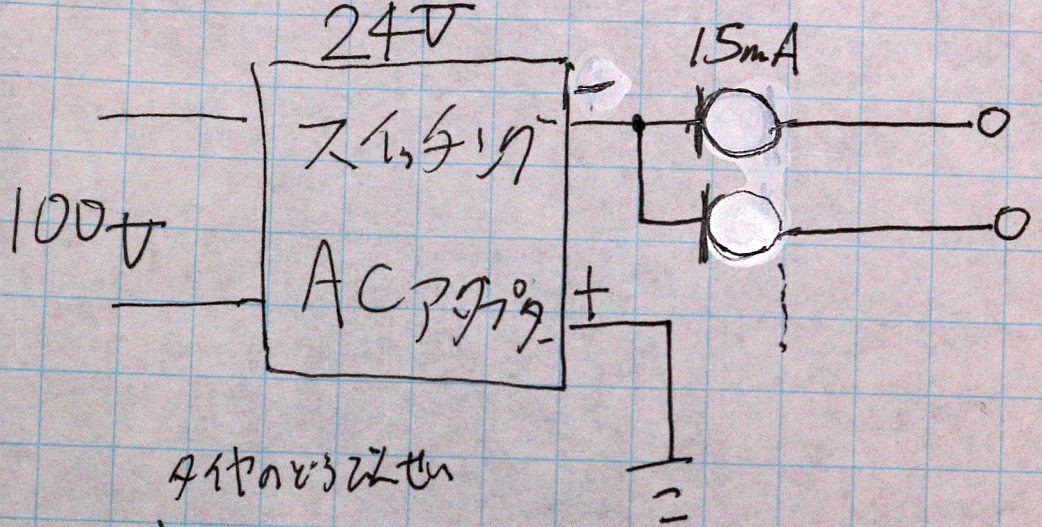

で、製作を考える。

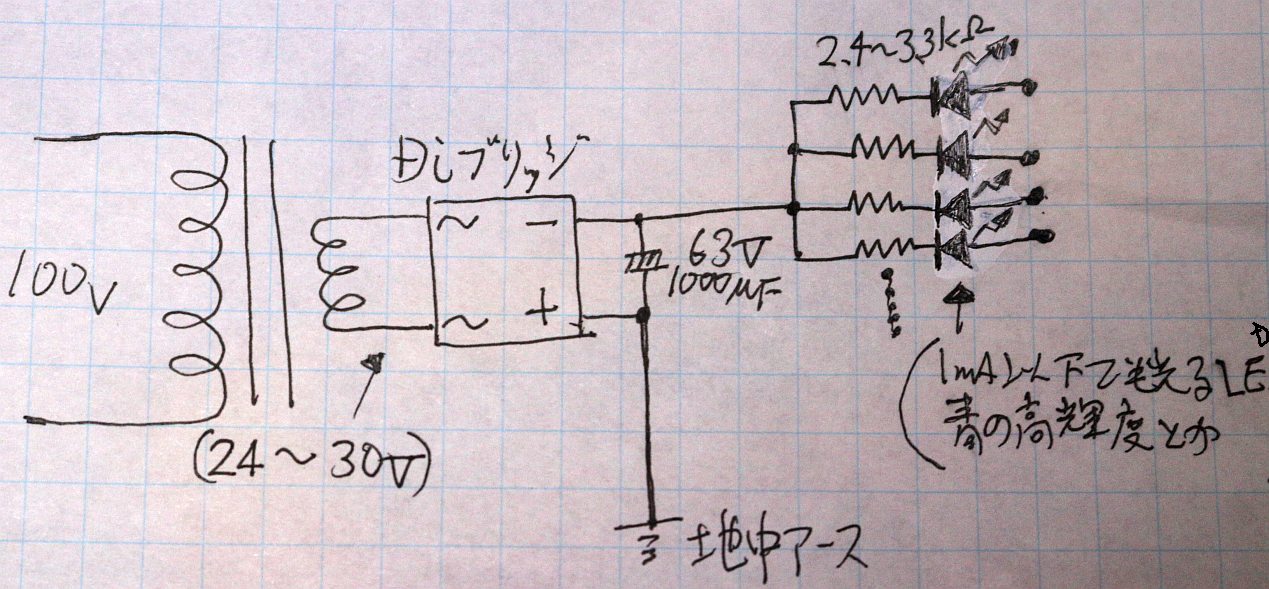

トランスでの製作は長寿命に思えるのでDiブリッジで整流し、コンデンサーに貯めて、24〜30Vで、抵抗を介す。

トランスは、少ししか流さないので、電圧は高めに出ると思われる。よって、コンデンサーの耐圧などには注意です。

定電流ダイオードで制限する場合は耐圧が25Vまでの印加なので

24Vのスイッチングアダプターを使うとイイかも。

塗れて稼働してるときはLEDが光る。

塗装の酸化などによる劣化も抑えられるとか謳ってました。

+++++++++++++++++++++++

そこで、実験です。

ソケットレンチのコマにアースから軽く抵抗をはさみ、-33V程度の低い電位を印加して風呂場に放置してみたら

3ヶ月してもサビは出なかったと記憶しております。

で、電位を除いたら、一気にさびました。

まあ、-33Vは高すぎるのかは不明だが、

実験では、ACアダプタを使いました。

アースラインに+をつなぎ、レンチのコマを−に繋ぐのですが、

安全対策の電流制限のために、数KΩを挟みました。

同様に、アースではなく+極にアルミパイプをつなぎ水に触れる部分に放置してても効果がありました。

車だったら、

昔、静電気防止に車からチェーンなどの電極を垂らしてましたよね、

アレみたいにして+極に繋ぐと良いと思います。

つまり、車からアース線を垂らして、そことの電位を作るのも安定したやり方かも知れない。

昔、良くアース線を垂らしてる車があったが、今は無いのは、タイヤに僅かな導電性を持たせているからで、

ダイレクトなアース線よりはゆるやかで劣るらしい。

ラストアレスターは、電極を垂らす必要が無いですが、

アルミ板に多少の電位がかけらているようで、

濡れてるときのみ、電位がかかるシステムになってました。

まあ、バッテリーへの負担軽減でしょうね。

人体には2000〜50000Vのマイナス電位をかけるという、電位治療器なる物もある。

これは、高電位であるが、短時間で還元効果を狙ってるのか?

(少々オカルティックなイメージもありますですが、体の酸化をどうにかしたいと言うことかな?)

コッククロフト回路だったかな、整流しながら電圧を積み上げていく回路。

昔、屋根の防さびに

微弱な電流に高抵抗で制限で-440Vを印加してみたことがあります。

+++++++++++++++++++++++

で、製作を考える。

トランスでの製作は長寿命に思えるのでDiブリッジで整流し、コンデンサーに貯めて、24〜30Vで、抵抗を介す。

トランスは、少ししか流さないので、電圧は高めに出ると思われる。よって、コンデンサーの耐圧などには注意です。

定電流ダイオードで制限する場合は耐圧が25Vまでの印加なので

24Vのスイッチングアダプターを使うとイイかも。

(ミス:定電流Diの極性が逆でした…、)

(ミス:定電流Diの極性が逆でした…、)

15mAの理由は、人体が濡れてたときとかの感電で、心臓に悪いので。

あとは、火災になる可能性も減るかも。

OP-AMPやTrで定電流を作り出してもよい。

電場の影響で動く電荷、も変わるが、かなり雨で導通してるときと、

一部雨などがかかっているようなときは別領域なので、

理想の電圧と抵抗の案配は思いのほか面倒かも。

だが効果があればそれでよしな感じ。

+++++++++++++++++++++++

話は変わるが、

車の排気管は、錆びさびで、鈍ってて、無理に回せばねじ切りそうなので。<ねじ切ったことがある。

何故にステンレスを使わないのか疑問だったが、これが原因みたい。

なので、

鉄ネジを組み付けるときに、あらかじめ耐熱固形潤滑剤のセラミックモリブデングリースを塗って締めると、錆びにくく、また、固形潤滑剤によって潤滑され、取り外しもしやすかった。

案

15mAの理由は、人体が濡れてたときとかの感電で、心臓に悪いので。

あとは、火災になる可能性も減るかも。

OP-AMPやTrで定電流を作り出してもよい。

電場の影響で動く電荷、も変わるが、かなり雨で導通してるときと、

一部雨などがかかっているようなときは別領域なので、

理想の電圧と抵抗の案配は思いのほか面倒かも。

だが効果があればそれでよしな感じ。

+++++++++++++++++++++++

話は変わるが、

車の排気管は、錆びさびで、鈍ってて、無理に回せばねじ切りそうなので。<ねじ切ったことがある。

何故にステンレスを使わないのか疑問だったが、これが原因みたい。

なので、

鉄ネジを組み付けるときに、あらかじめ耐熱固形潤滑剤のセラミックモリブデングリースを塗って締めると、錆びにくく、また、固形潤滑剤によって潤滑され、取り外しもしやすかった。

案

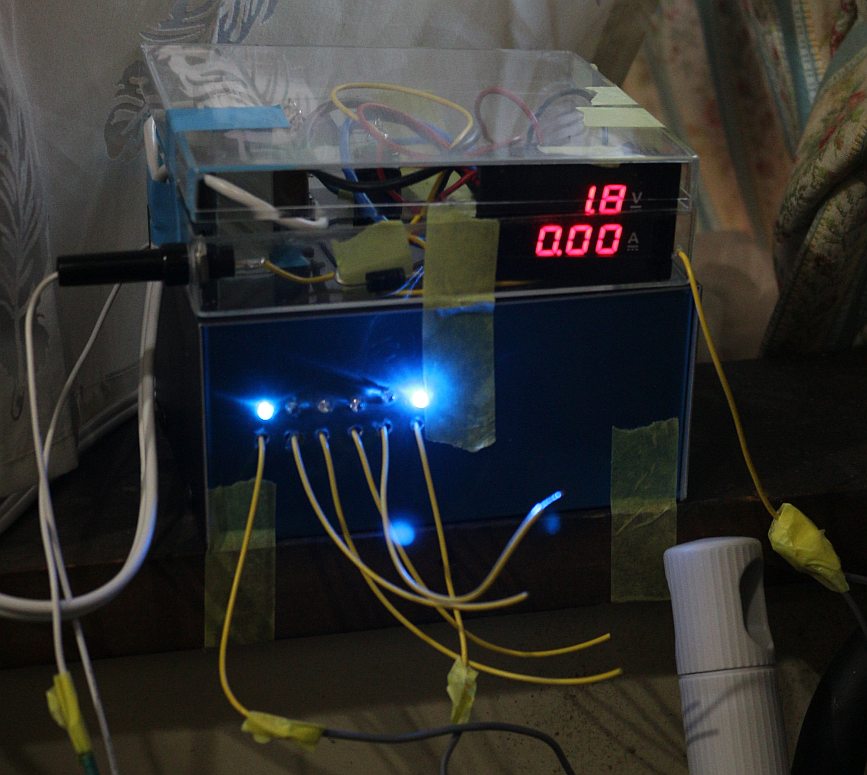

220118

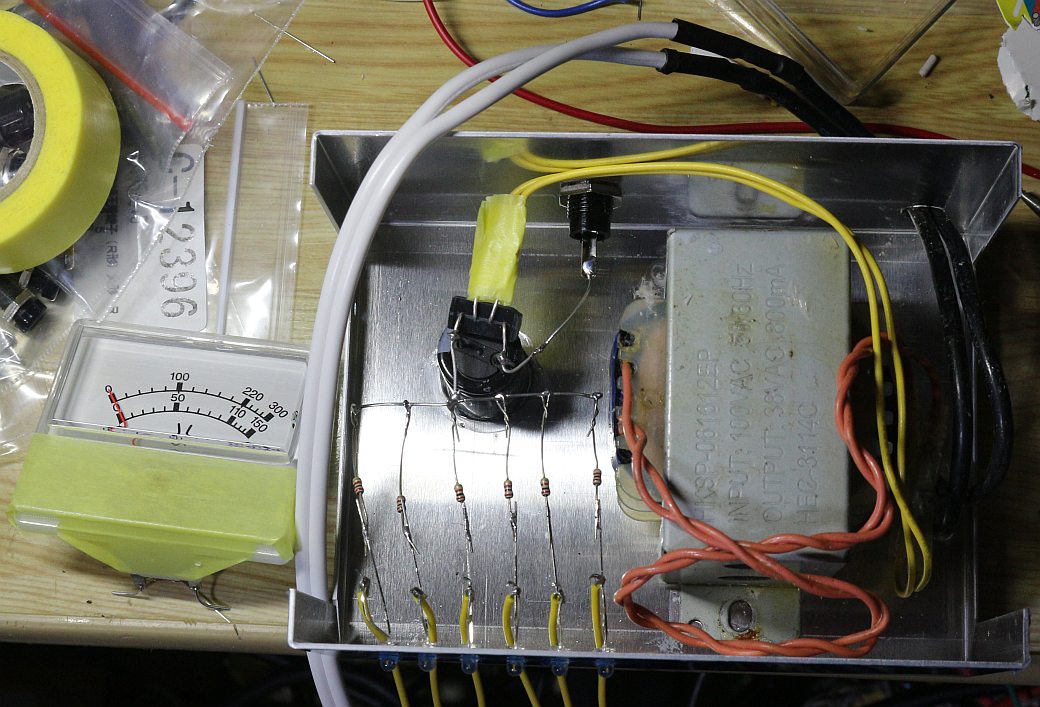

製作途中。

220118

製作途中。

ターミナルは面倒だし出費もかさむので無しで、、

コンデンサーに電荷が溜まってるとき、手で触るとLEDは少し点く。

ケースに大きめな穴を開けて、内部で基板用などの「ターミナルブロック」に繋ぐというのも思いついたけど、

それだけに注文を出すのもアレなので先送りです。

あと、フェンスとか基礎まで金属で地中に埋まってる物だと、難しいので、

電位を下げて電流はある程度上げるコトになるだろうけど。

3Vとかでどうだろう?効果があるだろうか?

アース棒もアルミ棒がイイ?<消耗激しそう。

普通の売られてる銅メッキのアース棒にしました。

220120

ということで、この方式も作るコトに。 <<回路が間違ってるのであとで訂正する。

ターミナルは面倒だし出費もかさむので無しで、、

コンデンサーに電荷が溜まってるとき、手で触るとLEDは少し点く。

ケースに大きめな穴を開けて、内部で基板用などの「ターミナルブロック」に繋ぐというのも思いついたけど、

それだけに注文を出すのもアレなので先送りです。

あと、フェンスとか基礎まで金属で地中に埋まってる物だと、難しいので、

電位を下げて電流はある程度上げるコトになるだろうけど。

3Vとかでどうだろう?効果があるだろうか?

アース棒もアルミ棒がイイ?<消耗激しそう。

普通の売られてる銅メッキのアース棒にしました。

220120

ということで、この方式も作るコトに。 <<回路が間違ってるのであとで訂正する。

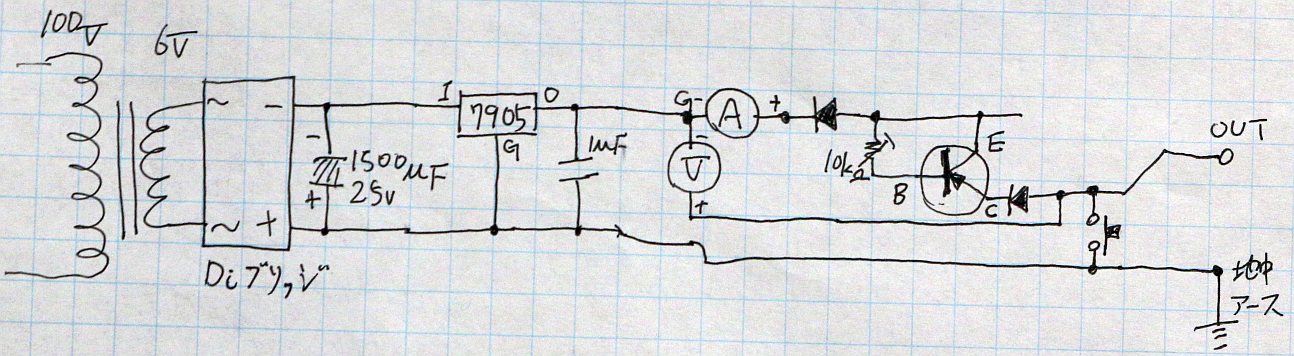

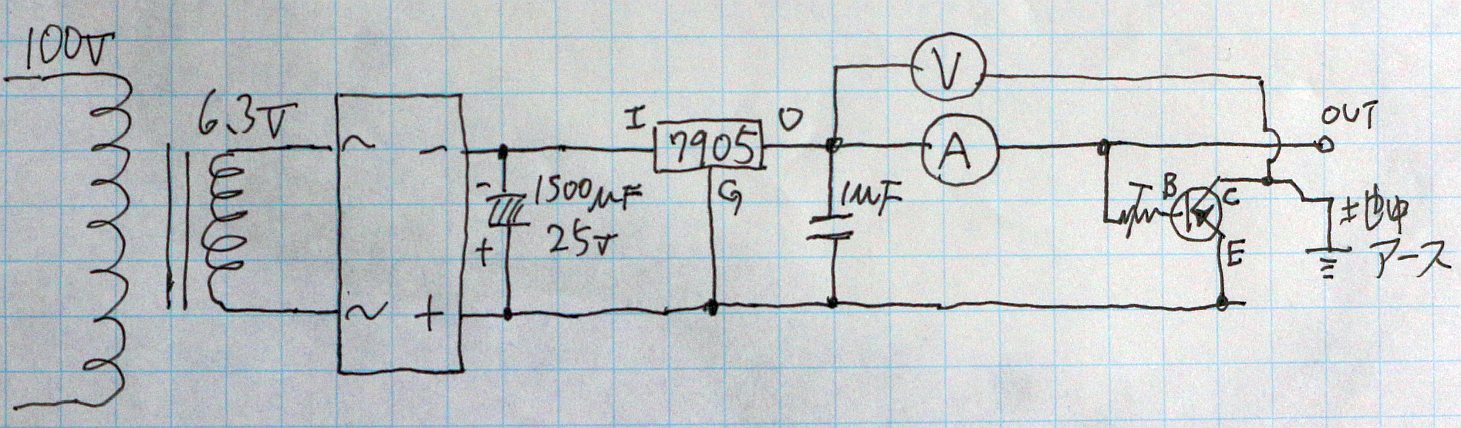

電流は最大450mAで制限がかかるように。

電解コンデンサーは25VでZLHタイプです。

Diは、電圧を制限するためです。<手元にあった5Aのファーストリカバリにしました。

トランスはHT-605という6.3V500mAのタイプ。<たまたま別用途でキープしてた物。安め。

7905は極性に注意。(左からGND、IN、OUTのハズ)<別の機器から取り外してきた。

トランジスターは、2SAとか2SBなPNP?タイプ。今回はBC-327を使用。<持ち合わせでIcのMAXが800mAと扱いやすかったので。

気になるなら電源にヒューズなども。

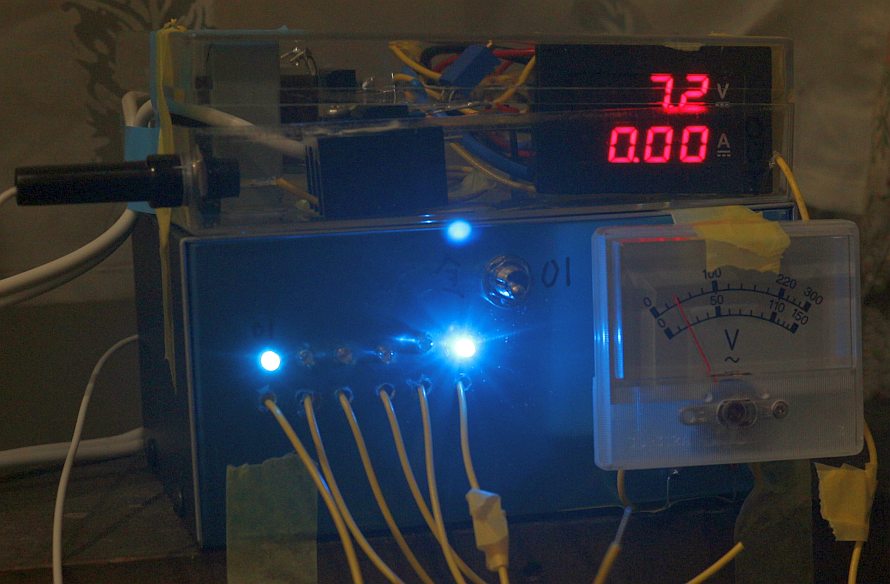

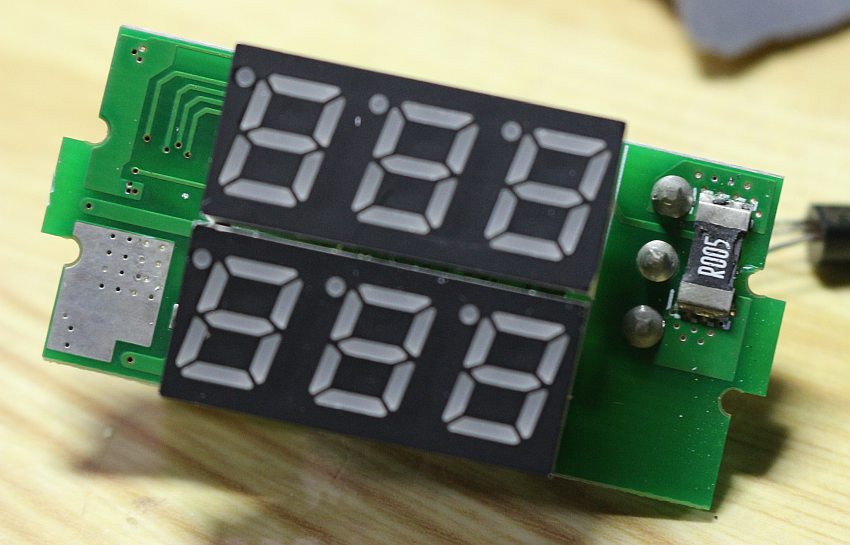

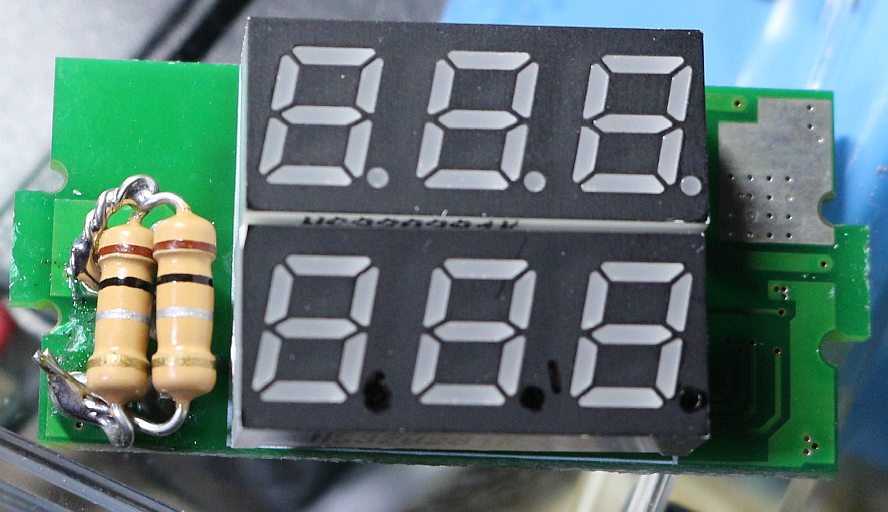

監視用にデジタル電圧電流計を使いました。

4.5V〜24Vなのですが、2.6V位から動きはします(精度が出ないかも)。なので、5Vで動かせます。

ですが、回路のコモンGNDが−電源共通なので、接続はこうなります。表示電圧は電圧降下量になります。スイッチを押せば電源電圧とTrの短絡電流が出ます。

比較的高価ですが、アナログメーターを2種類使う場合は好きに出来ますね。

電流は最大450mAで制限がかかるように。

電解コンデンサーは25VでZLHタイプです。

Diは、電圧を制限するためです。<手元にあった5Aのファーストリカバリにしました。

トランスはHT-605という6.3V500mAのタイプ。<たまたま別用途でキープしてた物。安め。

7905は極性に注意。(左からGND、IN、OUTのハズ)<別の機器から取り外してきた。

トランジスターは、2SAとか2SBなPNP?タイプ。今回はBC-327を使用。<持ち合わせでIcのMAXが800mAと扱いやすかったので。

気になるなら電源にヒューズなども。

監視用にデジタル電圧電流計を使いました。

4.5V〜24Vなのですが、2.6V位から動きはします(精度が出ないかも)。なので、5Vで動かせます。

ですが、回路のコモンGNDが−電源共通なので、接続はこうなります。表示電圧は電圧降下量になります。スイッチを押せば電源電圧とTrの短絡電流が出ます。

比較的高価ですが、アナログメーターを2種類使う場合は好きに出来ますね。

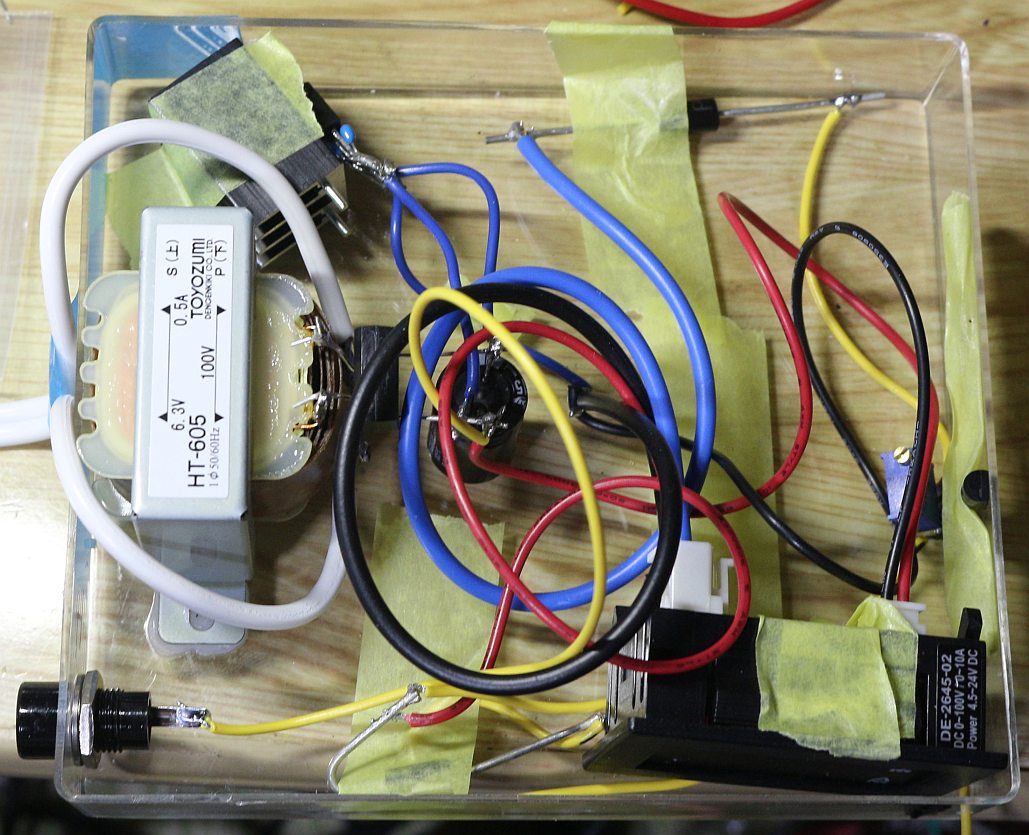

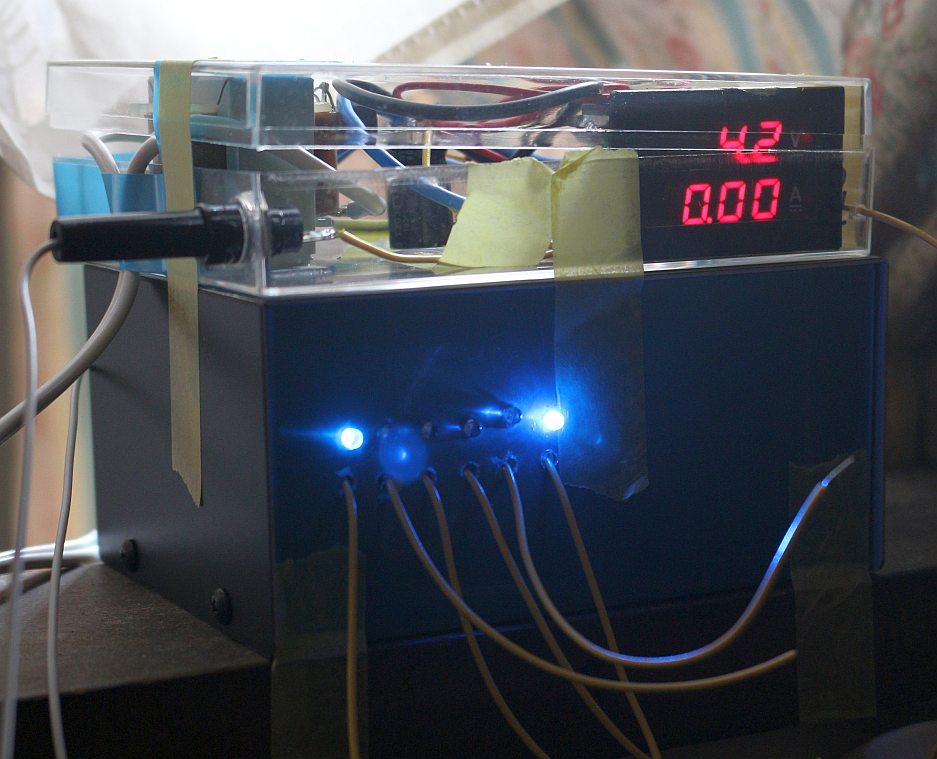

ケースはポリカーボネート、プラで構わない。強度は無いけど金属より安心な部分も。

トランスは、耐衝撃な瞬着です。下地処理はしましたが、強度は十分ではないかも?

あとのパーツもテキトーに耐熱マスキングテープで固定してるけど…、

−−−−−−−−−−−−−−−

フェンスなどとの接続は、

タッピングねじと圧着端子にインターホンケーブル(単線)を使う。

この場合、下穴は2.5mmがイイ。

ケースはポリカーボネート、プラで構わない。強度は無いけど金属より安心な部分も。

トランスは、耐衝撃な瞬着です。下地処理はしましたが、強度は十分ではないかも?

あとのパーツもテキトーに耐熱マスキングテープで固定してるけど…、

−−−−−−−−−−−−−−−

フェンスなどとの接続は、

タッピングねじと圧着端子にインターホンケーブル(単線)を使う。

この場合、下穴は2.5mmがイイ。

220122

ケーブルはELPAが安いみたい。

220122

ケーブルはELPAが安いみたい。

とりあえず、アースのみターミナルにした。

このトランスは、あり合わせで、加湿器から取ってきた、38V800mAなので、整流、平滑すると61Vていど出たりする。

なので、高めに出る。故にDCではあるが、場合によっては、ちょい感電スルレベルかも。

とりあえず、アースのみターミナルにした。

このトランスは、あり合わせで、加湿器から取ってきた、38V800mAなので、整流、平滑すると61Vていど出たりする。

なので、高めに出る。故にDCではあるが、場合によっては、ちょい感電スルレベルかも。

左のジャンクメーターもラジケーターで、1Ωを併設すると、最大300mA程度が表示できる。

低電圧仕様のは、このまま。

左のジャンクメーターもラジケーターで、1Ωを併設すると、最大300mA程度が表示できる。

低電圧仕様のは、このまま。

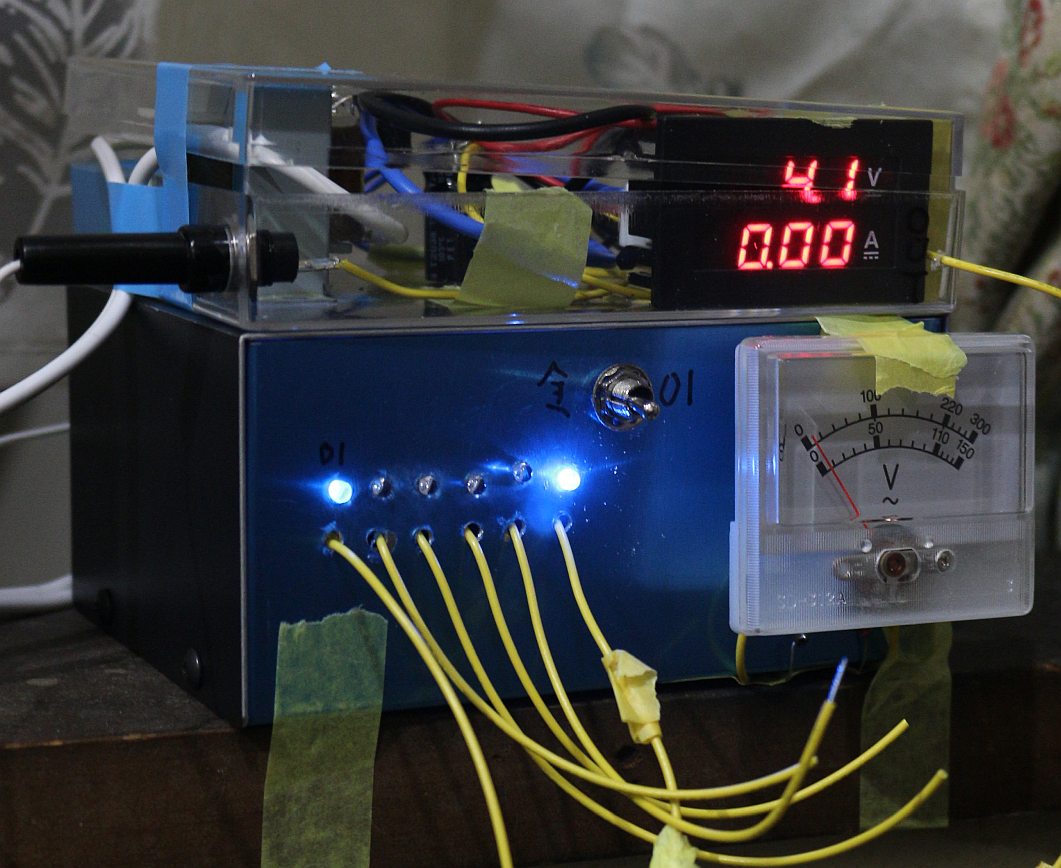

設置してみる。

設置してみる。

下の高電圧仕様は、浮いてる窓のフェンスと、車庫のシャッターに使用。

結構光る。とはいえ、電源切っても長く光り続けるので電流はとても少ない。

上の低電圧仕様は、基礎が地中に埋まってるフェンスに使用。

降下電圧が結構あるにもかかわらず、電流は計測できないレベル。

上のは、改良の余地があるかも? だとして、Diを外す程度で済めば良いが…、

でも、実際に雨が降ってみないと分からない。

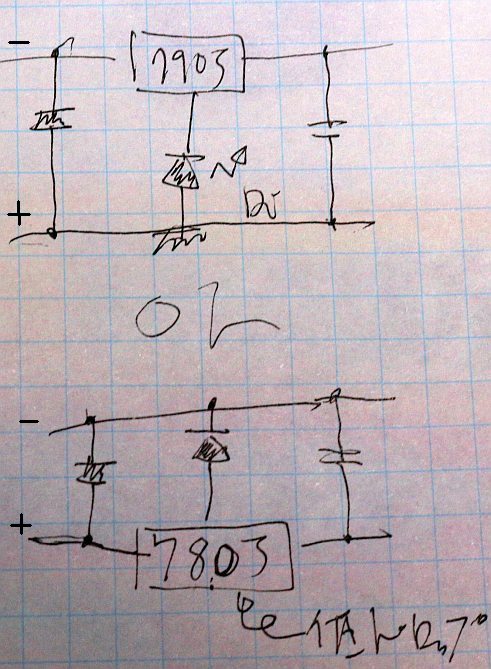

※回路ミス>

どうも電流増幅がおかしい、、、

で確認をしたら、

上をマイナスに置いた物だから、こんがらがって回路をミスってた。

非常にこんがらがっていた。

下の高電圧仕様は、浮いてる窓のフェンスと、車庫のシャッターに使用。

結構光る。とはいえ、電源切っても長く光り続けるので電流はとても少ない。

上の低電圧仕様は、基礎が地中に埋まってるフェンスに使用。

降下電圧が結構あるにもかかわらず、電流は計測できないレベル。

上のは、改良の余地があるかも? だとして、Diを外す程度で済めば良いが…、

でも、実際に雨が降ってみないと分からない。

※回路ミス>

どうも電流増幅がおかしい、、、

で確認をしたら、

上をマイナスに置いた物だから、こんがらがって回路をミスってた。

非常にこんがらがっていた。

正式に治した。

正式に治した。

Diは要らないので外したが、

付けたければ、コレクタ出た辺りにつけると良い。

印加電圧の表示になった。

Diは要らないので外したが、

付けたければ、コレクタ出た辺りにつけると良い。

印加電圧の表示になった。

−−−−−−−−−−−−−−−

注意は、感電と火災くらいである。

感電は上限電圧や電流値。

火災は強くスパークしない領域。

高電圧なら:24〜30V最大10mAとかなら良いのかも?

低電圧は、9V:300mAとか、

−−−−−−−−−−−−−−−

30V程度なら、12Vアダプターからブーストステップアップ回路モジュールを使ってもイイかなーと思う。

−−−−−−−−−−−−−−−

220123

防錆回路のその後、、

三端子レギュレターICは、今回は7905を使ったけど、

別に負電源用じゃ無いといけないわけでも無い。

正電源の方が低ドロップタイプとか可変式とか、バリエーションもあって、取り寄せやすいのでオススメ。

−−−−−−−−−−−−−−−

注意は、感電と火災くらいである。

感電は上限電圧や電流値。

火災は強くスパークしない領域。

高電圧なら:24〜30V最大10mAとかなら良いのかも?

低電圧は、9V:300mAとか、

−−−−−−−−−−−−−−−

30V程度なら、12Vアダプターからブーストステップアップ回路モジュールを使ってもイイかなーと思う。

−−−−−−−−−−−−−−−

220123

防錆回路のその後、、

三端子レギュレターICは、今回は7905を使ったけど、

別に負電源用じゃ無いといけないわけでも無い。

正電源の方が低ドロップタイプとか可変式とか、バリエーションもあって、取り寄せやすいのでオススメ。

で、GNDに繋ぐ端子にDiを入れるとその分出力電圧がシフトする。

まあ、LM317などの可変レギュレターICなら制御用リファレンス端子なので。

そういうのを使ってもイイかと思う。。

また、余談ですが、

半導体が抵抗になって降圧する回路であるので、落差の大きい場合、熱が多く出る。

なので、落差が小さく、放熱板が付いてれば、定格の何倍も流せたりする。<妙な保護回路が無い場合。

NFBによる制御回路なので、

出力直下にあまり大きなコンデンサーを入れるとOP-AMP同様で、発振することがある。

低電圧なフェンス用途は、比較的広大な領域なのだけど、乾燥してるためか、電流は表示に出ない。

9V以内くらいまでであげてみても良いかもしれない。けど、トランスが6.3Vトランスなのでそれほど上げられない。

最近は、スイッチング回路な三端子レギュレターICもある。ちょい高いし、電流は大きくても1Aでそれほど流せない。電力変換効率は高い。

220124

昔買ったジャンクのラジケーターをつけた。

AC300Vと言う目盛りは関係なく、検流計です。

で、並列に10Ωを繋げると、フルスケール約30mAになるので。

で、GNDに繋ぐ端子にDiを入れるとその分出力電圧がシフトする。

まあ、LM317などの可変レギュレターICなら制御用リファレンス端子なので。

そういうのを使ってもイイかと思う。。

また、余談ですが、

半導体が抵抗になって降圧する回路であるので、落差の大きい場合、熱が多く出る。

なので、落差が小さく、放熱板が付いてれば、定格の何倍も流せたりする。<妙な保護回路が無い場合。

NFBによる制御回路なので、

出力直下にあまり大きなコンデンサーを入れるとOP-AMP同様で、発振することがある。

低電圧なフェンス用途は、比較的広大な領域なのだけど、乾燥してるためか、電流は表示に出ない。

9V以内くらいまでであげてみても良いかもしれない。けど、トランスが6.3Vトランスなのでそれほど上げられない。

最近は、スイッチング回路な三端子レギュレターICもある。ちょい高いし、電流は大きくても1Aでそれほど流せない。電力変換効率は高い。

220124

昔買ったジャンクのラジケーターをつけた。

AC300Vと言う目盛りは関係なく、検流計です。

で、並列に10Ωを繋げると、フルスケール約30mAになるので。

ローターリースイッチは6接点の2回路のがあったのですが、

面倒くさいので中点OFFの6Pスイッチで、全体とCH01(左端)のみ分かるようにしました。

このときに気が付いたのですが、複数の接続をすると、個々のLEDの明るさが変わります。

つまり相互に電流が流れ、電位差が変化しLEDの明るさも変わるようです。CHの数だけトランスがあれば、また、変わってくるかも知れませんが、

60Vかけて、全体で1mAも流れてない(0.3mA程度?)のだから、上の回路の4.1Vなら電流表示が0.00Aなのも分かりますね。

雨が降ったら変わってきそうです。その時に適正な印加電圧も判断できそうですね。6〜7V程度なら良いのですが。。

詳しくは地表の帯電電圧とFe3+とOH-の電位差のオーダーに合わせたモノに打ち勝つ電場を出せれば良いのでしょうが、、、。

220125

水まきをして、十数時間。3.5mA程度に上昇を確認。

ローターリースイッチは6接点の2回路のがあったのですが、

面倒くさいので中点OFFの6Pスイッチで、全体とCH01(左端)のみ分かるようにしました。

このときに気が付いたのですが、複数の接続をすると、個々のLEDの明るさが変わります。

つまり相互に電流が流れ、電位差が変化しLEDの明るさも変わるようです。CHの数だけトランスがあれば、また、変わってくるかも知れませんが、

60Vかけて、全体で1mAも流れてない(0.3mA程度?)のだから、上の回路の4.1Vなら電流表示が0.00Aなのも分かりますね。

雨が降ったら変わってきそうです。その時に適正な印加電圧も判断できそうですね。6〜7V程度なら良いのですが。。

詳しくは地表の帯電電圧とFe3+とOH-の電位差のオーダーに合わせたモノに打ち勝つ電場を出せれば良いのでしょうが、、、。

220125

水まきをして、十数時間。3.5mA程度に上昇を確認。

220126

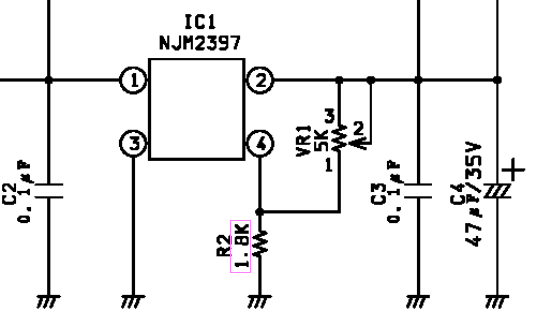

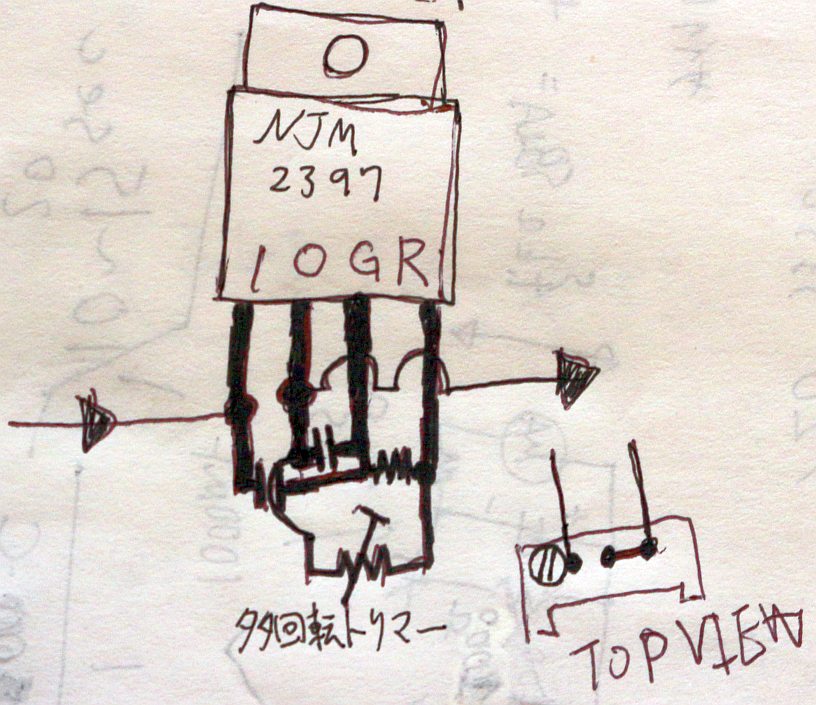

低電圧の防錆装置の方

レギュレターを正電源用低ドロップにして電圧を上げることにした。

低ドロップで可変となると、NJM2397とかになるかな?4端子で扱いやすくは無いだけど。ドロップが0.2Vと低い。

220126

低電圧の防錆装置の方

レギュレターを正電源用低ドロップにして電圧を上げることにした。

低ドロップで可変となると、NJM2397とかになるかな?4端子で扱いやすくは無いだけど。ドロップが0.2Vと低い。

VR1は10KΩ多回転トリマーでサーメット仕様が良いです。

R1はと電圧の幅が欲しいため、1K〜1.5KΩが望ましい。Vo=Vref×(1+R2/R1)、基準電圧:Vref=1.29Vらしい。

R2は10KΩ程度の多回転がポピュラー?

でウチにもあまりがあったので、製作して装着。

VR1は10KΩ多回転トリマーでサーメット仕様が良いです。

R1はと電圧の幅が欲しいため、1K〜1.5KΩが望ましい。Vo=Vref×(1+R2/R1)、基準電圧:Vref=1.29Vらしい。

R2は10KΩ程度の多回転がポピュラー?

でウチにもあまりがあったので、製作して装着。

シンプルに繋ぐ。治具はクリップや耐熱マスキングテープ。

シンプルに繋ぐ。治具はクリップや耐熱マスキングテープ。

トランスがプアなので、ここらが限界みたい。

短絡して、350mA流すと、レギュレターへの入力が6Vまで下がるし、

トランスを変えた。これも安めでお得な気がします。

トランスがプアなので、ここらが限界みたい。

短絡して、350mA流すと、レギュレターへの入力が6Vまで下がるし、

トランスを変えた。これも安めでお得な気がします。

開放近くでもVce間が1Vちょいある。

大きな降下電圧だと、コレクタ電流の基準だけで無く、半導体にかかる電圧と電流での電力で破損する。(50V800mAとあるが、コレクタ損失:625mWである。)

Trをもっと大きな規模にしたいところではあるが、、

現状では、ベースにかけるバイアス用のVRを50KΩ程度に大きくした方が良い。<Trのhfeが高いのもある。熱が上がると流れやすくなる傾向もあったと思う。

で、この8V程度で、電流計の最小の桁の1が点滅するようになった。

ということは、5mA付近の電流を食ってるのだと思われる。

あとは、電流計のロード抵抗を一桁あげて電流表示を細かくするとか…、

「分流(シャント)抵抗:5mΩ(0.005Ω)、A+とCOM間に入っています。」とのこと

つまり、基板上に取り付けるよりも、電流測る端子のトコに増設すればやりやすくてイイと思う。

ですが、

抵抗値が小さいので0.1Ωのパラで0.05Ωを作り、表示を一桁上げる感じかな?

Rは恐らくコレかな?

開放近くでもVce間が1Vちょいある。

大きな降下電圧だと、コレクタ電流の基準だけで無く、半導体にかかる電圧と電流での電力で破損する。(50V800mAとあるが、コレクタ損失:625mWである。)

Trをもっと大きな規模にしたいところではあるが、、

現状では、ベースにかけるバイアス用のVRを50KΩ程度に大きくした方が良い。<Trのhfeが高いのもある。熱が上がると流れやすくなる傾向もあったと思う。

で、この8V程度で、電流計の最小の桁の1が点滅するようになった。

ということは、5mA付近の電流を食ってるのだと思われる。

あとは、電流計のロード抵抗を一桁あげて電流表示を細かくするとか…、

「分流(シャント)抵抗:5mΩ(0.005Ω)、A+とCOM間に入っています。」とのこと

つまり、基板上に取り付けるよりも、電流測る端子のトコに増設すればやりやすくてイイと思う。

ですが、

抵抗値が小さいので0.1Ωのパラで0.05Ωを作り、表示を一桁上げる感じかな?

Rは恐らくコレかな?

とりあえず、0.05Ωに交換して、小数点を消す

とりあえず、0.05Ωに交換して、小数点を消す

で、表示が出たのだけど、二桁変わったような????

で、表示が出たのだけど、二桁変わったような????

そこで、テスターの電流計で測ってみたところ、31mAで合ってた。

多分、ゼロ点の部分の僅かなズレか閾みたいなのがあるのかも。

(「31mA」なんだけど、もしかして、電圧計のLEDを光らせてる電流量が表示されてるのでは無いかなーとも感じていて、、

そうならないように説明書通りに電圧計の−線は繋がなかったのだけれども…、較正値が含まれてるならそうなるかも??

でも、アース端子に流れる電流が同じなのだからそういうコトでは無いことが確認出来た。)

電流は300mAな制限になっております。

定電流制限を作りたいなら、

どれでも行けるかと思います。

そこで、テスターの電流計で測ってみたところ、31mAで合ってた。

多分、ゼロ点の部分の僅かなズレか閾みたいなのがあるのかも。

(「31mA」なんだけど、もしかして、電圧計のLEDを光らせてる電流量が表示されてるのでは無いかなーとも感じていて、、

そうならないように説明書通りに電圧計の−線は繋がなかったのだけれども…、較正値が含まれてるならそうなるかも??

でも、アース端子に流れる電流が同じなのだからそういうコトでは無いことが確認出来た。)

電流は300mAな制限になっております。

定電流制限を作りたいなら、

どれでも行けるかと思います。

電流計をアナログにする場合などはこだわらなくってイイかも。

で、何故に8V程度かと言いますと、

9V電池を舌で舐めれば、感電しますし、12Vを水中に流して魚を気絶させるなんて方法もあるので、

電流制限しないで保障される安全性はこの程度かなーと思いまして。

以前、地表の電位が、とか、Fe3+とOH-が、とは言ったモノの

ホントに十分な電位を知りたいですが、実験するしか無いかもですね。

ラストアレスターは雨が降ったとき(水が付着した時)のみ導通を検知して働き、有効性はアルミ電極付近に限られる。

ソレに値し、8Vでフェンスに供給される電荷のコトを考えると、ちょっと心許ない。

あと、サビの腐食による穴や欠損を見ると、フェンスの下側に集中してる。つまりここらに電荷を供給する必要性が高い。

FET駆動も考えたけど、ピン配列がモノによって違うので、

ソケットにはめやすいピン配置かどうかで二の足を踏んだ。

電流計をアナログにする場合などはこだわらなくってイイかも。

で、何故に8V程度かと言いますと、

9V電池を舌で舐めれば、感電しますし、12Vを水中に流して魚を気絶させるなんて方法もあるので、

電流制限しないで保障される安全性はこの程度かなーと思いまして。

以前、地表の電位が、とか、Fe3+とOH-が、とは言ったモノの

ホントに十分な電位を知りたいですが、実験するしか無いかもですね。

ラストアレスターは雨が降ったとき(水が付着した時)のみ導通を検知して働き、有効性はアルミ電極付近に限られる。

ソレに値し、8Vでフェンスに供給される電荷のコトを考えると、ちょっと心許ない。

あと、サビの腐食による穴や欠損を見ると、フェンスの下側に集中してる。つまりここらに電荷を供給する必要性が高い。

FET駆動も考えたけど、ピン配列がモノによって違うので、

ソケットにはめやすいピン配置かどうかで二の足を踏んだ。

図の3.3K Ωは余裕もって、2KΩ程度がイイかも。

Vgs=4V手前程度から電流が流れ出す。が、若干シビアだと思うので、電源電圧が降下してしまうとダメなので、トランスは余裕が必要。

あまり、電圧かけて電流流すと、鉄は護られるが、支えてる基礎のコンクリにはどうなのだろう?とは思ったりもする。

雨などで濡れて酸化しそうな部分において、電場だけでどうにかするのでは無く、ソコにアルミを貼って、電位をかけて電流を流すことで、電荷を供給する感じは効果的だと思います。

あと、電流制御の精度を高めたいなら、定負荷をかけたOP-AMPの帰還に流れる電流或いは、それをTrで増幅したモノとなる。

−−−−−−−−−−−−−−−

220321

8Vのヤツの電圧を引き上げてみたいと思った。

サビが出てたり塗装されてるし、まあ、触っても感電しなさそうな率は高いのでそれなりに、、

30〜48V程度に。とおもって。30V0.5Aのトランスを手に入れた。

回路はこんな感じ。

図の3.3K Ωは余裕もって、2KΩ程度がイイかも。

Vgs=4V手前程度から電流が流れ出す。が、若干シビアだと思うので、電源電圧が降下してしまうとダメなので、トランスは余裕が必要。

あまり、電圧かけて電流流すと、鉄は護られるが、支えてる基礎のコンクリにはどうなのだろう?とは思ったりもする。

雨などで濡れて酸化しそうな部分において、電場だけでどうにかするのでは無く、ソコにアルミを貼って、電位をかけて電流を流すことで、電荷を供給する感じは効果的だと思います。

あと、電流制御の精度を高めたいなら、定負荷をかけたOP-AMPの帰還に流れる電流或いは、それをTrで増幅したモノとなる。

−−−−−−−−−−−−−−−

220321

8Vのヤツの電圧を引き上げてみたいと思った。

サビが出てたり塗装されてるし、まあ、触っても感電しなさそうな率は高いのでそれなりに、、

30〜48V程度に。とおもって。30V0.5Aのトランスを手に入れた。

回路はこんな感じ。

問題は、この電圧だと、そのままでは24V以上の電源には使えない。100Vまで計測出来るが、メーターの電源は24Vまでなので。

だいたい20mAていどが最大定格のようなので、少なめに、3KΩ〜でどうだろうか?というとこ。

組んでみた。

問題は、この電圧だと、そのままでは24V以上の電源には使えない。100Vまで計測出来るが、メーターの電源は24Vまでなので。

だいたい20mAていどが最大定格のようなので、少なめに、3KΩ〜でどうだろうか?というとこ。

組んでみた。

で、

設置、短絡だと200mA位は食うかも。

で、

設置、短絡だと200mA位は食うかも。

−−−−−−−−−−−−−−−

ラストアレスターと同様に、アース棒は炭素棒でも無い限り腐食しやすいと思われる。

昔、加湿器に使われてたのがステンレスだったので、ステンレスも耐久性が高いかも知れない。

220417

案の定、アース棒(鉄に銅メッキっぽい)のが溶けて消失した。

比較的安価と思われるφ5mmのSUS304の棒を注文した。

これに、ケーブルを巻き付けて、ブチルゴムテープ(融着ゴムテープ)で巻いて再生した。あとは様子見中。

220407

SUS304は溶けて折れました。

雨が続いたためか短寿命でした。

よって、炭素棒を埋め込むのが良いかなーと思い始めました。

棒というか、インゴットみたいに折れないのが欲しいですね。

それと、あまり地中との接点が少ないと、その周りだけ電位が+傾向になって、アースとしての機能が半減するかも知れません。

炭素板が良いかも。

でも妙炭素棒も板も高い。マンガン電池とかに多用されてるのに…、、、

でも、電気分解用に購入したφ10mmx100mmのがあったので、とりあえずそれを付けて見た。

220409

炭素棒は早々に砕けた。

原因が、機械的ストレスや特殊な薬品でもなければ、電圧を40V以上に上げたのは考え物なのかも知れない。

どうしたモノか?

まあ、デカいアルミをバンバン消費するのも一手かも?

地面との境目で一番腐食するようなので、そこでポキッと行く。

よって、板状の形状で上に置くのが良いかも知れない。

-------

220521

アルミインゴット とか アルミブロック

結構高価なので、

廃品のエンジンブロックやシリンダーヘッドを使うコトを思いついた。

で、見つけたのが、廃物のステンレス製のビルドインガスコンロ。これを土の地表においてアースとしてみた。

なにせ、フェンスは、絶縁されず、地中深く埋め込まれてるので、

うまい電荷の加え方をしないと、、と感じるところでもあります。

まあ、作るときに塩ビ管などで絶縁してればかなり良いのでしょうね。

ラストアレスターは、アルミから出た電荷を酸化しそうな鉄に受け渡すのですが、

こちらの場合、単に静電位で電荷を寄せて閉殻に近くするだけですので、この程度で、それほど?というのは不明です。フェンスの足からのリークが多いですし、、

221120

60Vとかは、電圧は高すぎるとは思いますが、

5Vあれば十分にも??

で、理想は、地中深めに、大面積の銅板を埋め込めば、良いのかも知れないですね。

で、低めの電圧で電流は埋め込みのフェンスなのでそれなり。

電位が低いので、ほぼGND電極の侵食も行われず、となるかと。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

−−−−−−−−−−−−−−−

ラストアレスターと同様に、アース棒は炭素棒でも無い限り腐食しやすいと思われる。

昔、加湿器に使われてたのがステンレスだったので、ステンレスも耐久性が高いかも知れない。

220417

案の定、アース棒(鉄に銅メッキっぽい)のが溶けて消失した。

比較的安価と思われるφ5mmのSUS304の棒を注文した。

これに、ケーブルを巻き付けて、ブチルゴムテープ(融着ゴムテープ)で巻いて再生した。あとは様子見中。

220407

SUS304は溶けて折れました。

雨が続いたためか短寿命でした。

よって、炭素棒を埋め込むのが良いかなーと思い始めました。

棒というか、インゴットみたいに折れないのが欲しいですね。

それと、あまり地中との接点が少ないと、その周りだけ電位が+傾向になって、アースとしての機能が半減するかも知れません。

炭素板が良いかも。

でも妙炭素棒も板も高い。マンガン電池とかに多用されてるのに…、、、

でも、電気分解用に購入したφ10mmx100mmのがあったので、とりあえずそれを付けて見た。

220409

炭素棒は早々に砕けた。

原因が、機械的ストレスや特殊な薬品でもなければ、電圧を40V以上に上げたのは考え物なのかも知れない。

どうしたモノか?

まあ、デカいアルミをバンバン消費するのも一手かも?

地面との境目で一番腐食するようなので、そこでポキッと行く。

よって、板状の形状で上に置くのが良いかも知れない。

-------

220521

アルミインゴット とか アルミブロック

結構高価なので、

廃品のエンジンブロックやシリンダーヘッドを使うコトを思いついた。

で、見つけたのが、廃物のステンレス製のビルドインガスコンロ。これを土の地表においてアースとしてみた。

なにせ、フェンスは、絶縁されず、地中深く埋め込まれてるので、

うまい電荷の加え方をしないと、、と感じるところでもあります。

まあ、作るときに塩ビ管などで絶縁してればかなり良いのでしょうね。

ラストアレスターは、アルミから出た電荷を酸化しそうな鉄に受け渡すのですが、

こちらの場合、単に静電位で電荷を寄せて閉殻に近くするだけですので、この程度で、それほど?というのは不明です。フェンスの足からのリークが多いですし、、

221120

60Vとかは、電圧は高すぎるとは思いますが、

5Vあれば十分にも??

で、理想は、地中深めに、大面積の銅板を埋め込めば、良いのかも知れないですね。

で、低めの電圧で電流は埋め込みのフェンスなのでそれなり。

電位が低いので、ほぼGND電極の侵食も行われず、となるかと。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

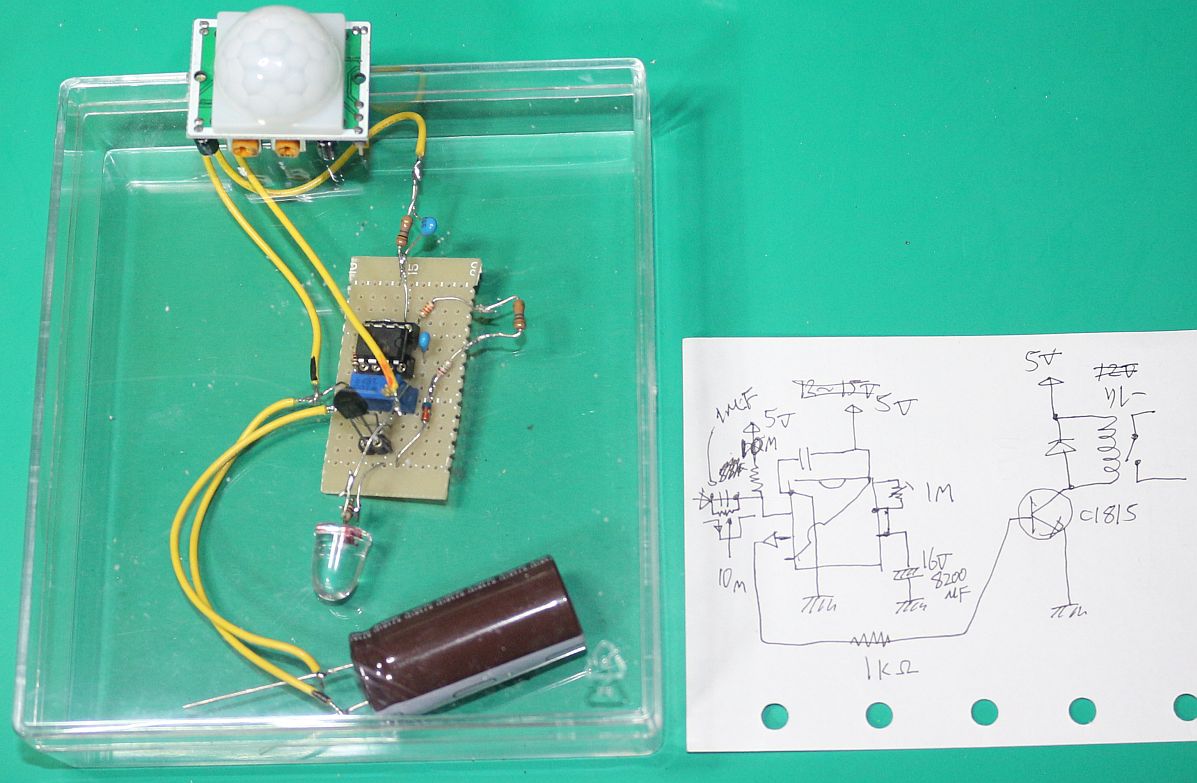

モニターの省エネ-:?? 220525 モニターの省エネ。 モニターのスリープを使いたいのだが、ジョイスティックを繋いでたりすると無効になる。 なので、強制的に電源を落とす。PCがモニターを認識出来なくなる部分はあるにはある。バックライトのみ消せれば良いのだが、、、 電源の入り切りは、ディスプレイの負担になる場合もある。ただ、点けっぱなしも何だなー、とも。 HDMIやディスプレイポートのピンアサインを調べ、配線に細工するのもアリかも知れない。HDMIは安いがDPは高い様な気がする。 やり方としては、 ・焦電型人感センサー ・赤外障害物センサー ・クッションに感圧シートのSWを椅子に付ける。<マットセンサー、マットスイッチ? 焦電センサーは、手に入りやすい。 実は、3番目が一番原始的で確実のような気もする。製品はかなり高い気がするし、大抵自動ドア用でデカい。作れば安いかも。 障害物センサーは、反射型が多いが、反射率に依存するので、透過型が良いと思う。案外作るのもラク。でも設置が面倒。 どれにしろ、信号を検知したらタイマーが必要な要素がある。 それはNE555系でリレーを動かせば良い。直接動かせるリレーもあるだろうけど、なるべくならトランジスターを使うと無理がなくて良い。 NE555無しでセンサー回路から直動かすなら積分回路とダーリントントランジスター等が必要な場合もある。が長時間は向かない。 で、今回は、最初のサーモパイル型を用いた、モーションディテクターとなる。 レンズ付きで安くて便利な「人感センサーモジュール」を使う。 人間は、集中して動画を見てるときなど、結構動かないようで、15〜20分程度だと、切れてしまう場合もある。 なので、45分位かな?とも思ってたり。もちろん、レンズや設置場所、距離にもよる。 取り付けは、真横か少し上方が良いかも? リレーは、AC100V用で、タイマー回路をバイパスして、

DCだと低めで動きそうだったが、15Vで動かすにはバネを弱めた。

百うん十Wだと、1.5Aとかだったら、ちょっと不安ではある。

でまあ、

モジュールが来る前に、既にタイマー回路を造っておいた。

15Vでは、リレーの動作も確認済み。

で、ドレイン電流が50μAと微弱なのは判っていたが、

来たモノを試して見るに、電源が4.5〜20Vとあるが、三端子レギュレタが入っており、

ロジックレベルが3.3Vのモノであったのが余り良くなかった。最近のマイコンは3.3Vが増えてきたので注意すべきトコではあった。

あと、トリガーモードのジャンパーの機械翻訳説明が意味不明。

まあ、デフォルトのHモードに。

で、電圧を5Vに変更。となると新しいリレーが必要にはなる。

5V駆動のCMOSの555のトリガ端子を10MΩでプルアップ、

受光モジュールから微分信号を送ってトリガリングと行きたいのだが、

見ると、トリガ入力は1.2V位には下がってるので5Vの1/3以下であるから、トリガーがかかっても良いはずなのだが、何故か切り替わらない。

メンドイので、受光モジュールではなく、「レンズ付き焦電センサーなFET出力のみ」でTr動かして高目の電圧の555をラッチング、その555でリレーをダイレクト駆動というのが良いかなーと思った。

金がないので、しばらく、放置するか、、、、

と思ったが、まずは、デカップリングな微分の貯まった電荷を逃がす10MΩを並列につけた。

そして、致命的だったのは、導電マットの上でCMOSパーツを動作させてたため、リークがあったことである。

モジュールのONなタイムスケールもちょっと長めに。<1〜2秒?

で、5V2A程度のリレーがないのでLEDだが、動作するようになった。

DCだと低めで動きそうだったが、15Vで動かすにはバネを弱めた。

百うん十Wだと、1.5Aとかだったら、ちょっと不安ではある。

でまあ、

モジュールが来る前に、既にタイマー回路を造っておいた。

15Vでは、リレーの動作も確認済み。

で、ドレイン電流が50μAと微弱なのは判っていたが、

来たモノを試して見るに、電源が4.5〜20Vとあるが、三端子レギュレタが入っており、

ロジックレベルが3.3Vのモノであったのが余り良くなかった。最近のマイコンは3.3Vが増えてきたので注意すべきトコではあった。

あと、トリガーモードのジャンパーの機械翻訳説明が意味不明。

まあ、デフォルトのHモードに。

で、電圧を5Vに変更。となると新しいリレーが必要にはなる。

5V駆動のCMOSの555のトリガ端子を10MΩでプルアップ、

受光モジュールから微分信号を送ってトリガリングと行きたいのだが、

見ると、トリガ入力は1.2V位には下がってるので5Vの1/3以下であるから、トリガーがかかっても良いはずなのだが、何故か切り替わらない。

メンドイので、受光モジュールではなく、「レンズ付き焦電センサーなFET出力のみ」でTr動かして高目の電圧の555をラッチング、その555でリレーをダイレクト駆動というのが良いかなーと思った。

金がないので、しばらく、放置するか、、、、

と思ったが、まずは、デカップリングな微分の貯まった電荷を逃がす10MΩを並列につけた。

そして、致命的だったのは、導電マットの上でCMOSパーツを動作させてたため、リークがあったことである。

モジュールのONなタイムスケールもちょっと長めに。<1〜2秒?

で、5V2A程度のリレーがないのでLEDだが、動作するようになった。

ただ、まあ、ディスプレーのコンセント電源によるON-OFFを行って良いかの疑問はまだ残る。

スリープのSWとかならOKかもだが…、

でもって、、

よく考えるに、USBハブにSW付けて切るようにすれば

スリープになるのではないか?ということで、

これはトイレかどこかの電源に使おうかな?

と思いました。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

230822

モバイルバッテリー

モバイルバッテリーのケースで、18650が使えるタイプ。

ただ、まあ、ディスプレーのコンセント電源によるON-OFFを行って良いかの疑問はまだ残る。

スリープのSWとかならOKかもだが…、

でもって、、

よく考えるに、USBハブにSW付けて切るようにすれば

スリープになるのではないか?ということで、

これはトイレかどこかの電源に使おうかな?

と思いました。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

230822

モバイルバッテリー

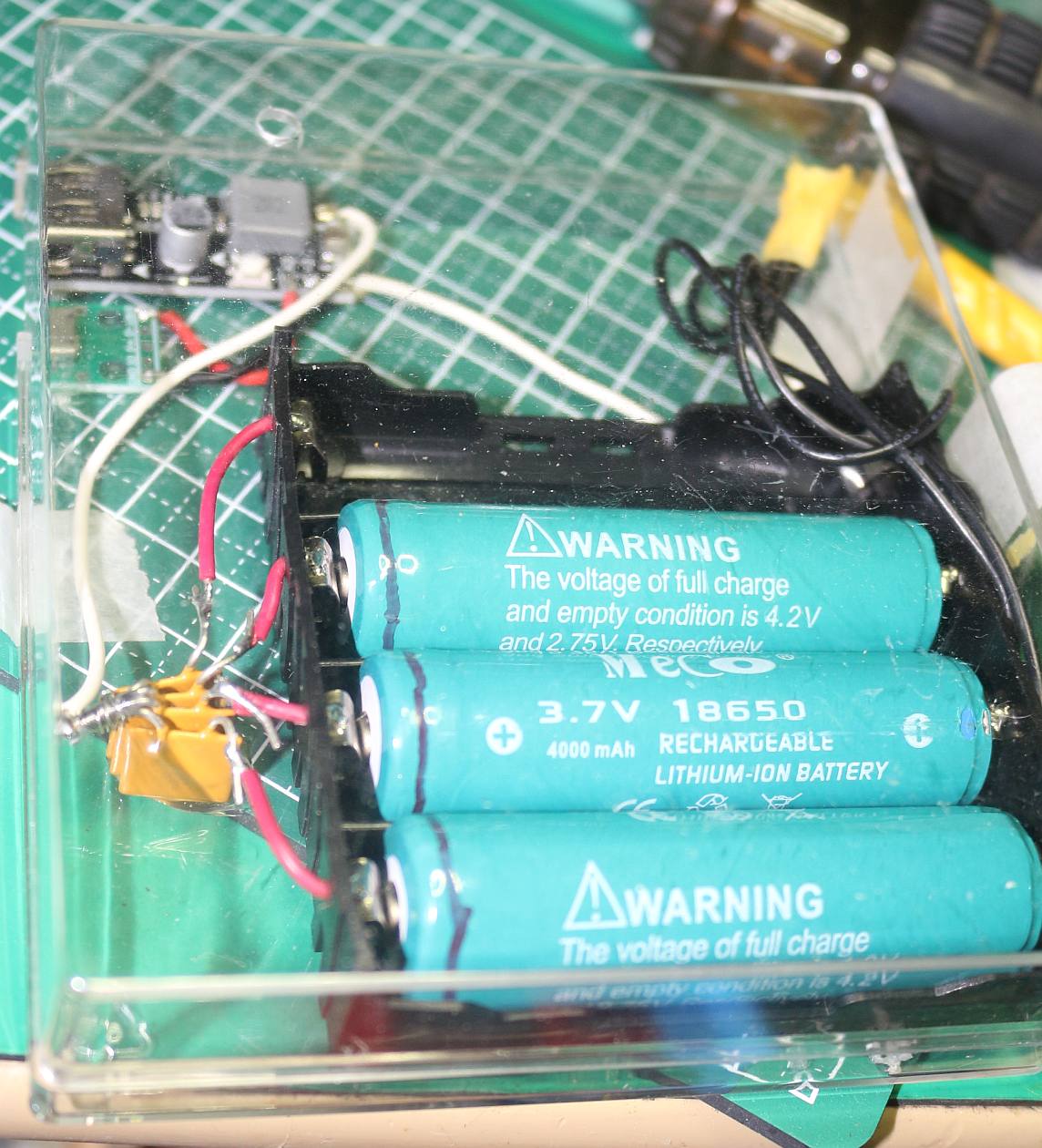

モバイルバッテリーのケースで、18650が使えるタイプ。

しかし、18650の購入は割高である。

よって、マキタ互換の電動工具の交換電池。電動自転車などから採取できるが…、、

並列に複数本はめられるタイプがあるが、互い違いに逆にはめてしまったりすると、悲惨な結果となるかも。

満充電のものと、放電しきったモノを並列にしたりすると。

このためもあり、自作したのは一本ごとにリセッタブルヒューズを付けていた。

しかし、18650の購入は割高である。

よって、マキタ互換の電動工具の交換電池。電動自転車などから採取できるが…、、

並列に複数本はめられるタイプがあるが、互い違いに逆にはめてしまったりすると、悲惨な結果となるかも。

満充電のものと、放電しきったモノを並列にしたりすると。

このためもあり、自作したのは一本ごとにリセッタブルヒューズを付けていた。

あと、18650には微妙に長さが長いものもある。(保護回路を含んでいるらしい。)

並列化の利点は、死んだセルを交換できたり容量の柔軟性である。

並列なので、バランス充電も要らない。

あと、18650には微妙に長さが長いものもある。(保護回路を含んでいるらしい。)

並列化の利点は、死んだセルを交換できたり容量の柔軟性である。

並列なので、バランス充電も要らない。

一個のみのは案外便利だと思う機能としては、充電容量表示が欲しいところだ。。

TypeCは充電端子にも、5V出力用としても使えるようである。

18650の容量だが、2500〜3500mAh程度が普通で、それ以外は容量詐欺である。

モノによっては「99900mAh」なんてギャグみたいな数値が書いてあるのも…、、

一個のみのは案外便利だと思う機能としては、充電容量表示が欲しいところだ。。

TypeCは充電端子にも、5V出力用としても使えるようである。

18650の容量だが、2500〜3500mAh程度が普通で、それ以外は容量詐欺である。

モノによっては「99900mAh」なんてギャグみたいな数値が書いてあるのも…、、

ホンモノのPSEマークが付いてればひとまず安心かな?

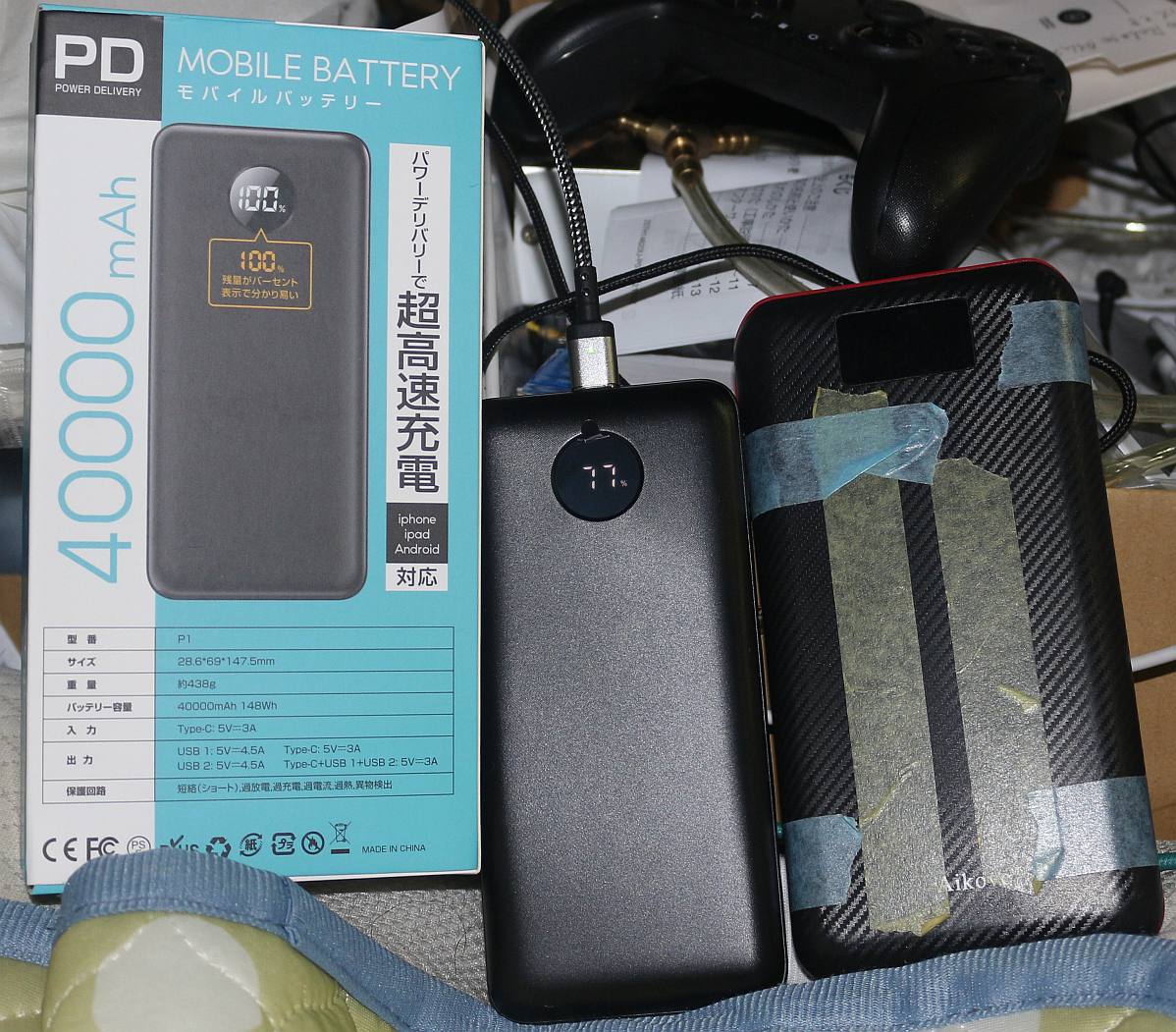

市販品。

案外コスパが良いので普通はコレで良いと思う。

赤黒のの、中を分解してみたが、18650でなくプレート型のが2枚入っていた。容量は大きめで24000mAhである。

ホンモノのPSEマークが付いてればひとまず安心かな?

市販品。

案外コスパが良いので普通はコレで良いと思う。

赤黒のの、中を分解してみたが、18650でなくプレート型のが2枚入っていた。容量は大きめで24000mAhである。

黒のは、なんと、40000mAhという容量でけっこうずっしりしてる。が、案外、コンパクトである。

多分、4.35Vなど充電電圧が高いLiPoHvというヤツなのかも知れない。

LiPoは、満充電で40℃以上のところに置くと、極板のセパレーター付近から茶色く変質して来るという。つまり満充電の高温での保存は不味い。

保管は、50〜60%(3.85V程度?)で保管して置くと良いと思われる。

輸送では安全のため、充電量30%ちょいの、極板損傷ギリギリの放電状態で行うことも多く、そういうのは、すぐ充電するよう書いてある。

ちなみにSONYのWalkmanの「いたわり充電」の充電終止は90%である。

参考文献

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2301/25/news070.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ニッケル水素なんだけど、エネループは高いし、中華は自己放電詐欺が殆ど。

で、東芝の「Impulse」は安くて、低放電率を謳ってるから、これはどうだろうと思っている。

レビュー見たトコ、悪く無さそうで。

セールに購入出来ればと思う。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

240401

普通のニッケル水素は自己放電が多いので、使いたいときに出して、まずは充電するという手間がある。

そこで、「弱いトリクル充電」を行いながら保存しておく。

昔のNiCdは、30〜100時間だったと記憶している。これで、電池の寿命も10年以上と言うことらしい。

ヘタに過放電させるよりマシである。

このテの電池は、容量の140%程度の電気量を満充電に必要とする。

で、今回はニッケル水素なので、自己放電が少し小さいと見積もり、200時間を超えるような程度と長めにしようかと。

ただ、この方式の欠点というか、唯一対処できないのは、機器に入れているときの自己放電は抑えられないことだ。

で、ACアダプターは3.0Vか3.3Vか迷ったが、同価格で3.3Vの方が性能が高かったので3.3Vにした。

黒のは、なんと、40000mAhという容量でけっこうずっしりしてる。が、案外、コンパクトである。

多分、4.35Vなど充電電圧が高いLiPoHvというヤツなのかも知れない。

LiPoは、満充電で40℃以上のところに置くと、極板のセパレーター付近から茶色く変質して来るという。つまり満充電の高温での保存は不味い。

保管は、50〜60%(3.85V程度?)で保管して置くと良いと思われる。

輸送では安全のため、充電量30%ちょいの、極板損傷ギリギリの放電状態で行うことも多く、そういうのは、すぐ充電するよう書いてある。

ちなみにSONYのWalkmanの「いたわり充電」の充電終止は90%である。

参考文献

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2301/25/news070.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ニッケル水素なんだけど、エネループは高いし、中華は自己放電詐欺が殆ど。

で、東芝の「Impulse」は安くて、低放電率を謳ってるから、これはどうだろうと思っている。

レビュー見たトコ、悪く無さそうで。

セールに購入出来ればと思う。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

240401

普通のニッケル水素は自己放電が多いので、使いたいときに出して、まずは充電するという手間がある。

そこで、「弱いトリクル充電」を行いながら保存しておく。

昔のNiCdは、30〜100時間だったと記憶している。これで、電池の寿命も10年以上と言うことらしい。

ヘタに過放電させるよりマシである。

このテの電池は、容量の140%程度の電気量を満充電に必要とする。

で、今回はニッケル水素なので、自己放電が少し小さいと見積もり、200時間を超えるような程度と長めにしようかと。

ただ、この方式の欠点というか、唯一対処できないのは、機器に入れているときの自己放電は抑えられないことだ。

で、ACアダプターは3.0Vか3.3Vか迷ったが、同価格で3.3Vの方が性能が高かったので3.3Vにした。

電流の計算は至って簡単。電池は1.4Vとする。厳密では無く、アバウトで良い。

キルヒホッフの法則により、

(3.3−1.4)/R=1.4C/200

C:電池の容量

R:電流制限用抵抗。

で、Rは、、

単3用⇒100Ω⇒20mA

単4用⇒220Ω⇒9mA

程度とした。

3.3V電源は2.2A出力なので、たくさん並列にしてもOK。

+12V電源から006P電池用もあっても良いかも。

充電電流と寿命に神経質な人は、300時間とか500時間とかの充電時間を試してみるのも良いかも。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

アクリル板を見つけたので、接着中。

電池ケースはPPだと思うので、難接着物に該当。

よって、接着剤をSUソフトにした。

アクリル板よりプラ板やベニヤの方が安上がりで加工も楽だとは思う。

電流の計算は至って簡単。電池は1.4Vとする。厳密では無く、アバウトで良い。

キルヒホッフの法則により、

(3.3−1.4)/R=1.4C/200

C:電池の容量

R:電流制限用抵抗。

で、Rは、、

単3用⇒100Ω⇒20mA

単4用⇒220Ω⇒9mA

程度とした。

3.3V電源は2.2A出力なので、たくさん並列にしてもOK。

+12V電源から006P電池用もあっても良いかも。

充電電流と寿命に神経質な人は、300時間とか500時間とかの充電時間を試してみるのも良いかも。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

アクリル板を見つけたので、接着中。

電池ケースはPPだと思うので、難接着物に該当。

よって、接着剤をSUソフトにした。

アクリル板よりプラ板やベニヤの方が安上がりで加工も楽だとは思う。

完成☆

完成☆

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

この手のラグ板接続の電池ケースは今でも、とてもタチが悪いことが分かった。はっきり言って信じられないほどのレベルの欠陥商品だ!!

まず、フラックスを塗っても半田濡れが非常に悪い。

そして、もたもたしてると耐熱性の低いプラ部分が溶けてくる。

そこで寸法が狂ったり、接点間にプラの膜が張ったりして問題を起こす。実際7割が接触不良だった。

対処は、再度溶かし、寸法を戻すという手間。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

注意点:電池を「逆接続」しないように。

つまり、ケースに逆に電池を填めてしまうトラブル。

単3は防止策がケースにあるが、単4は無い。

あと、電池ケースとの接触などで電流が流れて無くって、充電できてない場合などアル場合も考えて、

LEDを付ければ良いかも。その場合5V電源位がちょうど良い。

240514

LiPo

満充電は良くない。80%充電で寿命1.5倍と聞くけど。

Walkmanのいたわり充電は90%だ。

昔RCのバッテリー説明書では55〜60%で保管しろとあった。

いまいち引っかかるのは、

いくら80%のほうが良いと言うことでも、そのためにケーブルを頻繁に付け外しして、繰り返すのはどうかな?

充放電回数の耐久性というのもあるから、、

満充電で40以上の高温度なのは、劣化が顕著とも聞く。

そういうとこも含めて複雑なナマモノでアル。

+++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++

http://www.eruma.jp/introduction.html

https://www.nss-kyushu.com/blank-18

+++++++++++++++++++++++++

(C): Presented by captor@えるな

<<まとめ>>

RCヘリを操縦桿で動かす。

http://clamp-cc.sakura.ne.jp/soujyuukan.html

RCヘリの姿勢制御について、

http://clamp-cc.sakura.ne.jp/Seigyo-R.html

ヘリなどの主にメカニカル制御について、

http://clamp-cc.sakura.ne.jp/heli-r001.html

古いエアコンチューンナップ?

http://clamp-cc.sakura.ne.jp/Aircon-S.html

太陽電池と、鉛電池の再生、延命

http://clamp-cc.sakura.ne.jp/S-N-J.html

ヘッドフォンAMPなど

http://clamp-cc.sakura.ne.jp/tone-k-001.html

光線銃の制作

http://clamp-cc.sakura.ne.jp/kousenjyu.html

中周波なEMSの製作

http://clamp-cc.sakura.ne.jp/M-EMS.html

http://clamp-cc.sakura.ne.jp/rc-gas001.html

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

この手のラグ板接続の電池ケースは今でも、とてもタチが悪いことが分かった。はっきり言って信じられないほどのレベルの欠陥商品だ!!

まず、フラックスを塗っても半田濡れが非常に悪い。

そして、もたもたしてると耐熱性の低いプラ部分が溶けてくる。

そこで寸法が狂ったり、接点間にプラの膜が張ったりして問題を起こす。実際7割が接触不良だった。

対処は、再度溶かし、寸法を戻すという手間。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

注意点:電池を「逆接続」しないように。

つまり、ケースに逆に電池を填めてしまうトラブル。

単3は防止策がケースにあるが、単4は無い。

あと、電池ケースとの接触などで電流が流れて無くって、充電できてない場合などアル場合も考えて、

LEDを付ければ良いかも。その場合5V電源位がちょうど良い。

240514

LiPo

満充電は良くない。80%充電で寿命1.5倍と聞くけど。

Walkmanのいたわり充電は90%だ。

昔RCのバッテリー説明書では55〜60%で保管しろとあった。

いまいち引っかかるのは、

いくら80%のほうが良いと言うことでも、そのためにケーブルを頻繁に付け外しして、繰り返すのはどうかな?

充放電回数の耐久性というのもあるから、、

満充電で40以上の高温度なのは、劣化が顕著とも聞く。

そういうとこも含めて複雑なナマモノでアル。

+++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++

http://www.eruma.jp/introduction.html

https://www.nss-kyushu.com/blank-18

+++++++++++++++++++++++++

(C): Presented by captor@えるな

<<まとめ>>

RCヘリを操縦桿で動かす。

http://clamp-cc.sakura.ne.jp/soujyuukan.html

RCヘリの姿勢制御について、

http://clamp-cc.sakura.ne.jp/Seigyo-R.html

ヘリなどの主にメカニカル制御について、

http://clamp-cc.sakura.ne.jp/heli-r001.html

古いエアコンチューンナップ?

http://clamp-cc.sakura.ne.jp/Aircon-S.html

太陽電池と、鉛電池の再生、延命

http://clamp-cc.sakura.ne.jp/S-N-J.html

ヘッドフォンAMPなど

http://clamp-cc.sakura.ne.jp/tone-k-001.html

光線銃の制作

http://clamp-cc.sakura.ne.jp/kousenjyu.html

中周波なEMSの製作

http://clamp-cc.sakura.ne.jp/M-EMS.html

http://clamp-cc.sakura.ne.jp/rc-gas001.html