https://clamp-cc.sakura.ne.jp/Mouse-c.html〜目次〜 ・①-:マウススイッチ ・②-:マウスホイール、可変抵抗などに、フッ素OILやグリースは? ・③-:一部の冷却ファンの分解メンテ+強化 ・④-:定電圧電源 ・⑤-:生体認証デバイス ・⑥-:UV硬化樹脂の使い道 ・⑦-:タブレットPCの台 ・⑧-:フィリップスの43型の4KなPCモニター「BDM4350UC/11」のバックライト ・⑨-:ATX電源 ・⑩-:ロジクールのキーボードK275の電源スイッチの突起がすり減る ・⑪-:LCDの入ったボタン ・⑫-:接点のメンテについて ※:[CTRL+ホイール]で文字の大きさを可変出来ます。[F3]或いは[Ctrl+F]キーで文字検索が出来ます。(ブラウザ機能) <ちょっと下の方に各説明部分に飛べる[目次]があります。 (戻るときは[目次へ戻る]をクリックすると良いかと。[ブラウザとの相性がありまして])> [Ctrl+F5]か[Ctrl+R]にて最新情報にリロード出来ます。(ブラウザの機能) 〜目次へ戻る〜 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ・①-:① 210618 Logicoolのマウスのチャタリング対策は、メーカーによると。 帯電してるので、電池を抜いて、左右を10秒ぐらいクリックしたままにしてください。 と言われる。 でもすぐ再発するので、3年以内なら、交換とか。 推測するに、恐らく摩擦で+に帯電してる要素が強そう +に帯電すると、マイナスイオンを寄せ付ける結果で、錆びたり、酸化硫化する。 逆に閉殻以上の−に帯電すると錆びないのだが…、 で、 SWの分解清掃、保護である。保護しないと再発する。 最初に書いておくけど、交換はかなり困難だし、繰り返せばイロイロ負担になる。 マイクロスイッチを開けるには、クラフトナイフが良いと思う。 ボタンとなるコマをなくさないように注意する。ビニール袋の中で行えばなくす確率はかなり減る。

反対の接点が、緑っぽく酸化か硫化してるのが判る。

この汚れはリレークリーナー簡単に落ちる。リレー接点のカーボン汚れがメインではあるが、

反対の接点が、緑っぽく酸化か硫化してるのが判る。

この汚れはリレークリーナー簡単に落ちる。リレー接点のカーボン汚れがメインではあるが、

実の使う接点は裏側

実の使う接点は裏側

普通は、リレークリーナーと接点復活材とタミヤの接点グリスだけでいけると思うが、

ココはケイグも使って徹底的に落とし、保護する。

まずリレークリーナーで全体を吹き飛ばし、乾燥するまでにカチカチする。

(右のは安いけどオススメじゃない接点復活剤。)

普通は、リレークリーナーと接点復活材とタミヤの接点グリスだけでいけると思うが、

ココはケイグも使って徹底的に落とし、保護する。

まずリレークリーナーで全体を吹き飛ばし、乾燥するまでにカチカチする。

(右のは安いけどオススメじゃない接点復活剤。)

リレークリーナーはアルコール系の溶剤の匂いがするので、エタノールでもOK?とか言われても居る。(パーツクリーナーやブレーキクリーナーのような?)

接点だけにケイグDシリーズ原液を塗る、スイッチをカチカチして30分位放置。

リレークリーナーはアルコール系の溶剤の匂いがするので、エタノールでもOK?とか言われても居る。(パーツクリーナーやブレーキクリーナーのような?)

接点だけにケイグDシリーズ原液を塗る、スイッチをカチカチして30分位放置。

Dシリーズ原液は特に接点復活能力が高い。

ケイグGシリーズのスプレーで吹き飛ばす感じでスイッチ全体に付ける、カチカチやって、2時間ぐらい放置して乾燥。

全体に及ばせるのは、ヒンジ部分にも折り曲げ(ヒンジ状の)接点があるので。そこを洗浄、保護するため、

Dシリーズ原液は特に接点復活能力が高い。

ケイグGシリーズのスプレーで吹き飛ばす感じでスイッチ全体に付ける、カチカチやって、2時間ぐらい放置して乾燥。

全体に及ばせるのは、ヒンジ部分にも折り曲げ(ヒンジ状の)接点があるので。そこを洗浄、保護するため、

Gシリーズは、保護性能が高い。

タミヤの接点グリスを接点合金のとこだけに爪楊枝で付ける。

Gシリーズは、保護性能が高い。

タミヤの接点グリスを接点合金のとこだけに爪楊枝で付ける。

バネをへたらせないようにそっと扱う。爪楊枝が良い。

スイッチ分解後、メンテナンスポートを開けた。

バネをへたらせないようにそっと扱う。爪楊枝が良い。

スイッチ分解後、メンテナンスポートを開けた。

上の画像は洗浄前なので緑のが付いてる。

組み付いたとこ。

上の画像は洗浄前なので緑のが付いてる。

組み付いたとこ。

(最初からスイッチを分解しない場合、バイスで適切なドリルポイントを開けて接点復活保護剤を流し込んだりする。

その場合、ドリルポイントは慎重に決め、深く切り込まないよう注意する。)

穴を使わないときは、ホコリ侵入の原因になるのでマスキングテープを貼る。

(最初からスイッチを分解しない場合、バイスで適切なドリルポイントを開けて接点復活保護剤を流し込んだりする。

その場合、ドリルポイントは慎重に決め、深く切り込まないよう注意する。)

穴を使わないときは、ホコリ侵入の原因になるのでマスキングテープを貼る。

小さい方の穴は、グリスで閉じられる。

接点を虫眼鏡で見て見ると、接点合金が当たるところだけ綺麗になってるような。

小さい方の穴は、グリスで閉じられる。

接点を虫眼鏡で見て見ると、接点合金が当たるところだけ綺麗になってるような。

カチカチやる意味が結構出たかな?

メンテポートを開けたけど、多分、電気接点を保護してるので、接点の寿命としては桁違いに耐久性が上がるので、半永久的に持つと思われる。

(クリック感などのメカニカル寿命は、また別要素。)

ケイグが高いなら、接点復活王でもまあまあかも知れないです。

有機反応故なのか、温度や放置時間で効果も違うモノがアル。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

++++++++++++++++++++

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

スイッチの交換を考える。

マウスは、D2Fシリーズのマイクロスイッチを使用してる場合が多い。

D2F-FCF-7N(10M)は、D2F-01とコンパチだが、

廉価版だからか、クリック感を上げるためか、

電気的寿命を犠牲にしてるっぽい。(機械的寿命はどれも100万回)

だが、小さな電流なので、多分コレもそれほど変わらないかもしれない。

気が向いたらD2F-01に交換してみよう。その際、あらかじめ、接点保護処理をしておくとイイと思う。

気をつけるのは、D2F-01はツメが横にあって、分解が難しい。

このサイズの規格のスイッチは、模倣品は沢山有るのですが、耐久性はダメだと思います。

接点は保護的な改良でどうにか出来るけど、特にクリック感のヘタリが早いかと。

50個300円のセール品。

カチカチやる意味が結構出たかな?

メンテポートを開けたけど、多分、電気接点を保護してるので、接点の寿命としては桁違いに耐久性が上がるので、半永久的に持つと思われる。

(クリック感などのメカニカル寿命は、また別要素。)

ケイグが高いなら、接点復活王でもまあまあかも知れないです。

有機反応故なのか、温度や放置時間で効果も違うモノがアル。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

++++++++++++++++++++

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

スイッチの交換を考える。

マウスは、D2Fシリーズのマイクロスイッチを使用してる場合が多い。

D2F-FCF-7N(10M)は、D2F-01とコンパチだが、

廉価版だからか、クリック感を上げるためか、

電気的寿命を犠牲にしてるっぽい。(機械的寿命はどれも100万回)

だが、小さな電流なので、多分コレもそれほど変わらないかもしれない。

気が向いたらD2F-01に交換してみよう。その際、あらかじめ、接点保護処理をしておくとイイと思う。

気をつけるのは、D2F-01はツメが横にあって、分解が難しい。

このサイズの規格のスイッチは、模倣品は沢山有るのですが、耐久性はダメだと思います。

接点は保護的な改良でどうにか出来るけど、特にクリック感のヘタリが早いかと。

50個300円のセール品。

分解してみたら、結構しっかりした接点が付いている。

分解してみたら、結構しっかりした接点が付いている。

やはり、機械的耐久性の方が気になるかも?

なにはともあれ、オムロンの高級品でも銅接点である。(薄い金メッキもあるように見えもするが、気休めっぽい。)

(もっと良くしたいなら、マイクロスイッチじゃない、キーボード用の7000万回OKのボタンを改造して付けるとかが良いかな?)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

で、交換作業

◇やること。

新品だから、ケイグGシリーズで全体を吹いて、数時間後、接点合金部のみタミヤ接点グリスを塗る。

小さなメンテポートを開ける。

クラフトナイフが良いがツメを切り落とさないように注意。<片方のSWは切り落としたので瞬着仕様で非分解タイプに。

分解したら、中心辺りにφ2mmのメンテポートを開ける。

D2F-01は、一個150円だったけど、接点がかなり高級化している。

やはり、機械的耐久性の方が気になるかも?

なにはともあれ、オムロンの高級品でも銅接点である。(薄い金メッキもあるように見えもするが、気休めっぽい。)

(もっと良くしたいなら、マイクロスイッチじゃない、キーボード用の7000万回OKのボタンを改造して付けるとかが良いかな?)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

で、交換作業

◇やること。

新品だから、ケイグGシリーズで全体を吹いて、数時間後、接点合金部のみタミヤ接点グリスを塗る。

小さなメンテポートを開ける。

クラフトナイフが良いがツメを切り落とさないように注意。<片方のSWは切り落としたので瞬着仕様で非分解タイプに。

分解したら、中心辺りにφ2mmのメンテポートを開ける。

D2F-01は、一個150円だったけど、接点がかなり高級化している。

バネが上下逆の構造的に感じられる。

先に接点を処理をするワケなので、半田付けには注意。低温ハンダが良いかも知れない。

(分解したままハンダ付けし、その後接点の処理をして組み付けと言う方法も。<かなり難しいし、素早くハンダ付けをやれば温度は問題になるほど上がらない。)

ここのスイッチを外すのには、かなり、機材やハンダ付けのテクニックが必要。

鉛レスハンダでセンターのピンがスルーホール且つ基板のGNDらしき広いパターンに繋がっている(サーマルリリーフ)なのでナカナカ溶けない。

そこで、90Wの温調ハンダゴテで、太いコテ先で380℃に設定。<温度はもっと高い方が良いのかも。

普通の鉛半田を流しこみ、熱結合を上げ、全体が溶けたと思ったところで、吸い取り器で吸い取る。

ハイワッテージでコテ先の熱容量が大きいモノを選べば一発かも知れないが、かなり手こずった。

(ガンタイプの二段階出力のハンダゴテを使えば手っ取り早かったような気がする。)

で、低温ハンダを用いて変えのD2F-01をくっつけた。

コテ先:白光の「T18-CF2」(太めでスラッシュカットで熱結合面積がでかい)

ハンダ吸い取り器:「エンジニア ハンダ吸取器 SS-02」(ノズルの密着が良く、スルーホールが抜けやすいことで評判。)

或いは、超大型のヤツ(通称スッポン)

更に分解。

ここまで到達するには、マウスの種類によるので、他ページを検索してみてください。

バネが上下逆の構造的に感じられる。

先に接点を処理をするワケなので、半田付けには注意。低温ハンダが良いかも知れない。

(分解したままハンダ付けし、その後接点の処理をして組み付けと言う方法も。<かなり難しいし、素早くハンダ付けをやれば温度は問題になるほど上がらない。)

ここのスイッチを外すのには、かなり、機材やハンダ付けのテクニックが必要。

鉛レスハンダでセンターのピンがスルーホール且つ基板のGNDらしき広いパターンに繋がっている(サーマルリリーフ)なのでナカナカ溶けない。

そこで、90Wの温調ハンダゴテで、太いコテ先で380℃に設定。<温度はもっと高い方が良いのかも。

普通の鉛半田を流しこみ、熱結合を上げ、全体が溶けたと思ったところで、吸い取り器で吸い取る。

ハイワッテージでコテ先の熱容量が大きいモノを選べば一発かも知れないが、かなり手こずった。

(ガンタイプの二段階出力のハンダゴテを使えば手っ取り早かったような気がする。)

で、低温ハンダを用いて変えのD2F-01をくっつけた。

コテ先:白光の「T18-CF2」(太めでスラッシュカットで熱結合面積がでかい)

ハンダ吸い取り器:「エンジニア ハンダ吸取器 SS-02」(ノズルの密着が良く、スルーホールが抜けやすいことで評判。)

或いは、超大型のヤツ(通称スッポン)

更に分解。

ここまで到達するには、マウスの種類によるので、他ページを検索してみてください。

電源コネクタがコネクタごと根元から抜けたという…、

組み付いた図。

電源コネクタがコネクタごと根元から抜けたという…、

組み付いた図。

ポート穴をマスキングテープ塞いだトコ

使用感。

やっぱ、接点グリスを付けると、クリック感がかなりマイルドになる。

これは、てこの原理で、小さな動きで、大きな腕を動かしてるので、剥がれるときの粘性でこうなるのだと思う。

でも多分、しばらく使用してる間に改善されるかな?と思っております。

そうじゃなきゃ、チタンオーディオOILが良いかも知れない。けど、ちょい高めだから普通にはオススメできない…。

なので、安く上げたければ、

リレークリーナー&接点復活王が良いかな?

(接点復活王でタミヤ接点グリスを薄めるのもテかも知れない。)

タミヤの接点グリスは保護性能が高いが、接点復活王も、接点復活能力は弱めだが、保護としてはナカナカ良いかと予想している。

210619

使ってたら、早くもクリック感が改善してきました。

話は変わるけど、

マウスに手の垢がこびりついて掃除しようと思ったのだけど、

試しに、次亜塩素酸水(200ppm)で擦ったと思ったら、あっという間に綺麗になってた。驚き。

マイクロスイッチを分解したくない人は、ここらに無難なメンテナンスポートを開けるとどうだろうか?

ポート穴をマスキングテープ塞いだトコ

使用感。

やっぱ、接点グリスを付けると、クリック感がかなりマイルドになる。

これは、てこの原理で、小さな動きで、大きな腕を動かしてるので、剥がれるときの粘性でこうなるのだと思う。

でも多分、しばらく使用してる間に改善されるかな?と思っております。

そうじゃなきゃ、チタンオーディオOILが良いかも知れない。けど、ちょい高めだから普通にはオススメできない…。

なので、安く上げたければ、

リレークリーナー&接点復活王が良いかな?

(接点復活王でタミヤ接点グリスを薄めるのもテかも知れない。)

タミヤの接点グリスは保護性能が高いが、接点復活王も、接点復活能力は弱めだが、保護としてはナカナカ良いかと予想している。

210619

使ってたら、早くもクリック感が改善してきました。

話は変わるけど、

マウスに手の垢がこびりついて掃除しようと思ったのだけど、

試しに、次亜塩素酸水(200ppm)で擦ったと思ったら、あっという間に綺麗になってた。驚き。

マイクロスイッチを分解したくない人は、ここらに無難なメンテナンスポートを開けるとどうだろうか?

ドリルはバイス(手回し)を使い、φ0.8mm程度で慎重に開けること。

追記>

不純物は、復活剤で単にドロッと溶かせば良いかというと。それだけだと短い時間で再発すると思う。

なので、溶かして「流し落とす」必要がある場合もアル。

Dシリーズ原液で溶かしたりしたあと、

リレークリーナーや、ケイグDシリーズのスプレーで流し落とす感じ?

その後Gシリーズやグリスで保護が出来ると良い。

[240316]

別用途でマイクロスイッチを穴開けて洗浄した。0.6mmの穴をピンバイスで開けた。

ドリルはバイス(手回し)を使い、φ0.8mm程度で慎重に開けること。

追記>

不純物は、復活剤で単にドロッと溶かせば良いかというと。それだけだと短い時間で再発すると思う。

なので、溶かして「流し落とす」必要がある場合もアル。

Dシリーズ原液で溶かしたりしたあと、

リレークリーナーや、ケイグDシリーズのスプレーで流し落とす感じ?

その後Gシリーズやグリスで保護が出来ると良い。

[240316]

別用途でマイクロスイッチを穴開けて洗浄した。0.6mmの穴をピンバイスで開けた。

〜総論〜

シンプルに考えると、接点洗浄剤⇒高級な接点復活剤+タミヤ接点グリス。

で良いかな?

接点復活剤は低品質だとすぐに再発する。

接点復活剤と接点グリスを混合して流し込み、揮発すればグリスの粘性が戻るという寸法。

<追記>

マイクロSWの種類を再考。

マウスで使われてるのは、

D2FC-F-7N:(20M)

D2FC-F-K:(50M)←人気

D2FC-F-K:(60M)

D2FC-F-7N:(100M):生産終了らしい

などなど、

末尾の部分は何が違うのか不明。

カッコ内の耐久性が50Mクリック程度のが好まれるようである。

同じ品番で耐久性が高いのは、ONになる押し圧が低いことで負担を減らしてるようだ。←バネが弱い。リン青銅だろうけど構造的にそう作ってる?

電気接点は電流が低いのでその手の耐久性は度外視されてる。

カッキリしたクリック感が欲しい人は、D2F-01の1.47Nを好むらしい?。(D2F-01Fは0.74N)

このマイクロSWはデータシート上では3万クリックの耐久性とかなり低めに書いてあるが、

(用途の違いから?大きな電流を流した場合のようだ。摩滅やメカのへたりでは無いのだろう。)

今のトコ5年位、かなり使ってるのにおかしくなる気配が全くないし、使った評価もかなり高い。

アマゾンやアリエク、フリマ、オクの安いのは中華の類似品や偽物が多いので、電子部品の通販などが良いと思う。

マルツ、DigiKey、時によりMonotaROなどかな? D2F-01/D2F-01Fなら秋月が安い。

まとめ買いしないと送料は気になるかな?

あと、

通常使用では右クリックが圧倒的に多く使うから、右のSWのみ高耐久でもイケるかも知れない。

−−−−−

<追記02>

オムロンは、表面的には日本メーカーだからという触れ込みもあるが、

ピンキリで、製造は中華もあり、そういうのは品質にバラツキも報告されているようで、、

D2FCシリーズもそうで、評判はそれほど高くないようだ。

「D2F-01とD2F-01F」は日本製らしい。

メカニカルな耐久性は不明なところもあるが接点の品質だけで言うと、この二つが一番良いかもしれない。

よって、D2F-01Fが長持ちはしそうな気もする。

ただし、

押した感じは好みもあるので、耐久性だけを評価することでない人も多いようだ。

「クリッキー」とか「タクタイル」(引っかかる)とか「リニア」(引っかかり無し)などタイプがあるのはそれかと。<キーボードでは軸の色

他には、「粘り感」とか、「連打」のしやすさみたいな。

で、

ストロークの変化についての考え、

「プリトラベル」、「ポストトラベル」という用語を見かけたのだけど、

それぞれ、

・接点が接触になるまでの移動量(押し込み量)と、

・接点が接触になった後底をつくまでの移動量

のようだが、

接点のONとOFFそれぞれで、その変位量に差があったり、圧力に差があったりするので、「粘る」というと言う表現があるのでは無いかと思う。

あと、ポストトラベル量が長いと、連打がしづらいらしい。(クリック感での引っかかりも影響しそうだけど)

なので、オフィス用途とゲーマー仕様は、良いとされる傾向も大分違うんだろうなーと推察される。

−−−−−−−−−−−−

ところで気になるのがカーボン汚れなんだけど、

元々金属に入ってたのなら分かるけど、そうじゃ無いなら、油脂やCO2などが、スパーク時に分解して張り付くのかな?

まあ、マウスほどの微弱な電気では起こりづらそうだけど。。

〜目次へ戻る〜

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

++++++++++++++++++++

・②-:②

ホイールの摩擦ロスを低減し、慣性回転を長く。

マウスを分解しなくても、隙間から爪楊枝で塗りつけられるが、クライトックスGPL105というフッ素OILは粘性があるためちょっと向かないようだし、塗り過ぎな気がした。

軽く拭き取ってしまうか、低粘度の薄塗りが良い。AZのBlc-010が粘度が低くフッ素OILである。

10gで990円するし、ほんのちょびっとしか使わないので、共同購入とかがイイかも。

摺動面の接触面積を下げる加工も可能。(図のは極端だが。。)

〜総論〜

シンプルに考えると、接点洗浄剤⇒高級な接点復活剤+タミヤ接点グリス。

で良いかな?

接点復活剤は低品質だとすぐに再発する。

接点復活剤と接点グリスを混合して流し込み、揮発すればグリスの粘性が戻るという寸法。

<追記>

マイクロSWの種類を再考。

マウスで使われてるのは、

D2FC-F-7N:(20M)

D2FC-F-K:(50M)←人気

D2FC-F-K:(60M)

D2FC-F-7N:(100M):生産終了らしい

などなど、

末尾の部分は何が違うのか不明。

カッコ内の耐久性が50Mクリック程度のが好まれるようである。

同じ品番で耐久性が高いのは、ONになる押し圧が低いことで負担を減らしてるようだ。←バネが弱い。リン青銅だろうけど構造的にそう作ってる?

電気接点は電流が低いのでその手の耐久性は度外視されてる。

カッキリしたクリック感が欲しい人は、D2F-01の1.47Nを好むらしい?。(D2F-01Fは0.74N)

このマイクロSWはデータシート上では3万クリックの耐久性とかなり低めに書いてあるが、

(用途の違いから?大きな電流を流した場合のようだ。摩滅やメカのへたりでは無いのだろう。)

今のトコ5年位、かなり使ってるのにおかしくなる気配が全くないし、使った評価もかなり高い。

アマゾンやアリエク、フリマ、オクの安いのは中華の類似品や偽物が多いので、電子部品の通販などが良いと思う。

マルツ、DigiKey、時によりMonotaROなどかな? D2F-01/D2F-01Fなら秋月が安い。

まとめ買いしないと送料は気になるかな?

あと、

通常使用では右クリックが圧倒的に多く使うから、右のSWのみ高耐久でもイケるかも知れない。

−−−−−

<追記02>

オムロンは、表面的には日本メーカーだからという触れ込みもあるが、

ピンキリで、製造は中華もあり、そういうのは品質にバラツキも報告されているようで、、

D2FCシリーズもそうで、評判はそれほど高くないようだ。

「D2F-01とD2F-01F」は日本製らしい。

メカニカルな耐久性は不明なところもあるが接点の品質だけで言うと、この二つが一番良いかもしれない。

よって、D2F-01Fが長持ちはしそうな気もする。

ただし、

押した感じは好みもあるので、耐久性だけを評価することでない人も多いようだ。

「クリッキー」とか「タクタイル」(引っかかる)とか「リニア」(引っかかり無し)などタイプがあるのはそれかと。<キーボードでは軸の色

他には、「粘り感」とか、「連打」のしやすさみたいな。

で、

ストロークの変化についての考え、

「プリトラベル」、「ポストトラベル」という用語を見かけたのだけど、

それぞれ、

・接点が接触になるまでの移動量(押し込み量)と、

・接点が接触になった後底をつくまでの移動量

のようだが、

接点のONとOFFそれぞれで、その変位量に差があったり、圧力に差があったりするので、「粘る」というと言う表現があるのでは無いかと思う。

あと、ポストトラベル量が長いと、連打がしづらいらしい。(クリック感での引っかかりも影響しそうだけど)

なので、オフィス用途とゲーマー仕様は、良いとされる傾向も大分違うんだろうなーと推察される。

−−−−−−−−−−−−

ところで気になるのがカーボン汚れなんだけど、

元々金属に入ってたのなら分かるけど、そうじゃ無いなら、油脂やCO2などが、スパーク時に分解して張り付くのかな?

まあ、マウスほどの微弱な電気では起こりづらそうだけど。。

〜目次へ戻る〜

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

++++++++++++++++++++

・②-:②

ホイールの摩擦ロスを低減し、慣性回転を長く。

マウスを分解しなくても、隙間から爪楊枝で塗りつけられるが、クライトックスGPL105というフッ素OILは粘性があるためちょっと向かないようだし、塗り過ぎな気がした。

軽く拭き取ってしまうか、低粘度の薄塗りが良い。AZのBlc-010が粘度が低くフッ素OILである。

10gで990円するし、ほんのちょびっとしか使わないので、共同購入とかがイイかも。

摺動面の接触面積を下げる加工も可能。(図のは極端だが。。)

接点等にも使って見たく思っていまして、注文してみようとも思ってるのですが、

納期に時間がかかるので、結果は、またいつの日にか。と、思っております。

++++++++++++++++++++

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

210621

粘度の低いフッ素OIL、粘度の高いフッ素グリスを注文。

配送にかなりかかりそう。。。

オーディオじゃない??

連続してる接点復活コーナーなので…。。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

フッ素系は何にも溶けない溶かさない油と言うことは、

下地に何らかの別種の油脂が付着してると、定着せず、非常に不味いことになりえるというのは事実のようです。

なので、塗布したい部分は、その前に綺麗にしておく必要があります。

あとフッ素オイルは、比重が重いので、10mlと書かれてるか10gと書かれてるかで、倍近く量が違ったりします。

なので、メルカリでの1200円で10mlのクライトックス105は、AZよりも結構安く購入できたと思っています。

しかし、少量で1000円程度で手に入ること自体がなかなか無いですので、判断ではどちらも良いと思っております。

AZのは、液体で一番粘性の低いクライトックス105の(1/10位)のと、グリスで一番粘性の高いのを注文してみました。

粘性抵抗の低さを選ぶか、油膜の強靱さ、耐久性を選ぶか?の両極端な選択です。

BGR-002(高粘度タイプのフッ素グリース)とBlc-010(低粘度タイプのフッ素OIL)です。

マウスのホイール軸に粘性の低いフッ素オイルを付ける。

210623

OIL類が届いた。

マイクロチューブに3滴移す。マイクロチューブは先が細いのでこれで爪楊枝に付けるに十分な深さな感じ。

まず、軸付近に付いてるクライトックス105をティッシュで良く拭き取る。

これだけでも、結構、薄膜になって回りが良くなる。

で、Blc-010を付けて見るのだが、

クライトックス105の1/10程度の粘性のため、爪楊枝に殆ど付かない。

よって、爪楊枝に染みこます感じで、あんまり軸にも多く付けない。(一部がちょっと濡れる程度)

で、回してみる。

かなり回りますね。以前は最後の方、粘性でカクッと止まる感じあったのに、それがない。

接点等にも使って見たく思っていまして、注文してみようとも思ってるのですが、

納期に時間がかかるので、結果は、またいつの日にか。と、思っております。

++++++++++++++++++++

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

210621

粘度の低いフッ素OIL、粘度の高いフッ素グリスを注文。

配送にかなりかかりそう。。。

オーディオじゃない??

連続してる接点復活コーナーなので…。。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

フッ素系は何にも溶けない溶かさない油と言うことは、

下地に何らかの別種の油脂が付着してると、定着せず、非常に不味いことになりえるというのは事実のようです。

なので、塗布したい部分は、その前に綺麗にしておく必要があります。

あとフッ素オイルは、比重が重いので、10mlと書かれてるか10gと書かれてるかで、倍近く量が違ったりします。

なので、メルカリでの1200円で10mlのクライトックス105は、AZよりも結構安く購入できたと思っています。

しかし、少量で1000円程度で手に入ること自体がなかなか無いですので、判断ではどちらも良いと思っております。

AZのは、液体で一番粘性の低いクライトックス105の(1/10位)のと、グリスで一番粘性の高いのを注文してみました。

粘性抵抗の低さを選ぶか、油膜の強靱さ、耐久性を選ぶか?の両極端な選択です。

BGR-002(高粘度タイプのフッ素グリース)とBlc-010(低粘度タイプのフッ素OIL)です。

マウスのホイール軸に粘性の低いフッ素オイルを付ける。

210623

OIL類が届いた。

マイクロチューブに3滴移す。マイクロチューブは先が細いのでこれで爪楊枝に付けるに十分な深さな感じ。

まず、軸付近に付いてるクライトックス105をティッシュで良く拭き取る。

これだけでも、結構、薄膜になって回りが良くなる。

で、Blc-010を付けて見るのだが、

クライトックス105の1/10程度の粘性のため、爪楊枝に殆ど付かない。

よって、爪楊枝に染みこます感じで、あんまり軸にも多く付けない。(一部がちょっと濡れる程度)

で、回してみる。

かなり回りますね。以前は最後の方、粘性でカクッと止まる感じあったのに、それがない。

グリースは、自転車用BGR-002とバイク用MGR-001を試してみたが、

この二つは、防さび材が入っているけど、粘性などは、ほぼ同じみたい。

押しボタンスイッチの軸に付けて見た。

摩擦感が更に少し減った感じがする。とはいえ、クライトックス105も粘性の高いOILだったから、少しの違いなのだろう。

今回は、接点という感じじゃない話でしたが、フッ素オイルの説明的な序章みたいな感じで、

うーん、今度、可変抵抗の接点にも試してみたいと思っております。

もしも、ちゃんと導通して摩耗も抑えられるなら、コントロールスティックなどに非常に有用です。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

可変抵抗にフッ素グリース

フッ素オイル系は、プラの艶出しやWAX添加剤にも使われでいる。それは、強靱な皮膜っぽいイメージだけど、

コネクタに使えるというのだから電気接点にもイケるハズ。

清掃してガリをとってから、潤滑、保護として使う。

保護はガリの防止と摺動面の摩耗からの保護の意味がある。

・艶出しの乾燥した皮膜程度にするか?

・グリス的にべったり付けるか?

皮膜が、薄くてもちゃんと保護が出来るか?というなら前者。

皮膜が、厚くても正常動作するか?を見るには後者。

ここは、正統派のクライトックス105を使って見るべきかな?

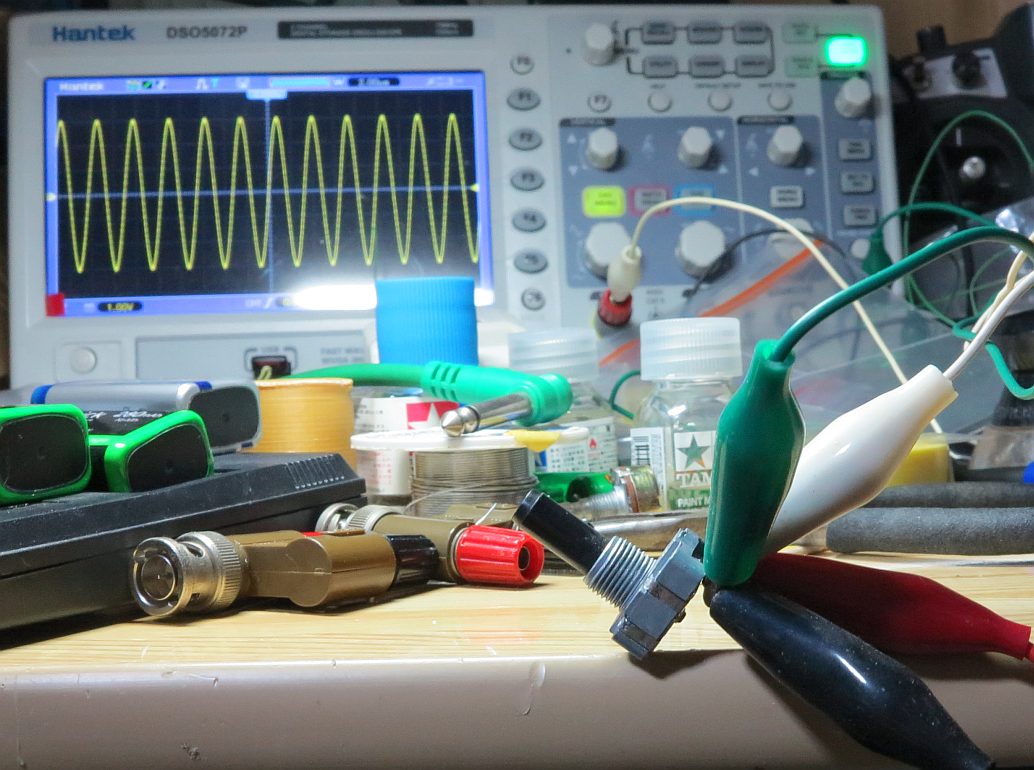

で、ケイグのFシリーズで処理した10KΩのモノにやってみようとしたら、カーボン面で結構弾く。でもまあ、軽く皮膜を張らしてみてオシロで見ながらチェックしたトコ、ガリやムラは皆無。

で、ちょっと心配なので、50KΩのVRでもやってみた。定着は良いようにはあまり見えなかったかも。で、ガリやムラは同様に皆無。

ということで、フッ素オイルの皮膜を形成しても、導通するという感じでしょうね。

カーボンパウダーを混ぜたらコンタクトの摩擦が更に良さそうにも思うのですが。。

使うのは、下地のカーボンを清掃、脱脂して、グリースタイプが良いかもですね。スラストマスターもカーボンパウダーの入ったグリースでしたし。

その下地処理の清掃は、接点洗浄剤⇒アルコールとやるとガリも取れ、OILと親和性が上がって皮膜がイイ感じに張れるかなーと思います。

コントロールスティックに使うには、接点の汚れや摩耗からの保護が重要です。

でもって、

今度は、10KΩの精密ポテンショメーターにフッ素グリスを塗ってみる。

IPA主体のパーツクリーナーを付け綿棒でカーボン面と電極面を脱脂、清掃。(耐久性が100万サイクル以上の製品だが、綿棒に黒いのが結構付着してきた。)

グリースは、自転車用BGR-002とバイク用MGR-001を試してみたが、

この二つは、防さび材が入っているけど、粘性などは、ほぼ同じみたい。

押しボタンスイッチの軸に付けて見た。

摩擦感が更に少し減った感じがする。とはいえ、クライトックス105も粘性の高いOILだったから、少しの違いなのだろう。

今回は、接点という感じじゃない話でしたが、フッ素オイルの説明的な序章みたいな感じで、

うーん、今度、可変抵抗の接点にも試してみたいと思っております。

もしも、ちゃんと導通して摩耗も抑えられるなら、コントロールスティックなどに非常に有用です。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

可変抵抗にフッ素グリース

フッ素オイル系は、プラの艶出しやWAX添加剤にも使われでいる。それは、強靱な皮膜っぽいイメージだけど、

コネクタに使えるというのだから電気接点にもイケるハズ。

清掃してガリをとってから、潤滑、保護として使う。

保護はガリの防止と摺動面の摩耗からの保護の意味がある。

・艶出しの乾燥した皮膜程度にするか?

・グリス的にべったり付けるか?

皮膜が、薄くてもちゃんと保護が出来るか?というなら前者。

皮膜が、厚くても正常動作するか?を見るには後者。

ここは、正統派のクライトックス105を使って見るべきかな?

で、ケイグのFシリーズで処理した10KΩのモノにやってみようとしたら、カーボン面で結構弾く。でもまあ、軽く皮膜を張らしてみてオシロで見ながらチェックしたトコ、ガリやムラは皆無。

で、ちょっと心配なので、50KΩのVRでもやってみた。定着は良いようにはあまり見えなかったかも。で、ガリやムラは同様に皆無。

ということで、フッ素オイルの皮膜を形成しても、導通するという感じでしょうね。

カーボンパウダーを混ぜたらコンタクトの摩擦が更に良さそうにも思うのですが。。

使うのは、下地のカーボンを清掃、脱脂して、グリースタイプが良いかもですね。スラストマスターもカーボンパウダーの入ったグリースでしたし。

その下地処理の清掃は、接点洗浄剤⇒アルコールとやるとガリも取れ、OILと親和性が上がって皮膜がイイ感じに張れるかなーと思います。

コントロールスティックに使うには、接点の汚れや摩耗からの保護が重要です。

でもって、

今度は、10KΩの精密ポテンショメーターにフッ素グリスを塗ってみる。

IPA主体のパーツクリーナーを付け綿棒でカーボン面と電極面を脱脂、清掃。(耐久性が100万サイクル以上の製品だが、綿棒に黒いのが結構付着してきた。)

爪楊枝でフッ素グリースを塗る。

爪楊枝でフッ素グリースを塗る。

で、ガリや出力振幅の安定性をチェック。

で、ガリや出力振幅の安定性をチェック。

問題無いですね。ちゃんと接点が安定して導通、動作しております。

この結果から、

コントロールスティックのように、過酷に往復運動するモノでも結構保護膜で、耐久性を伸ばしてくれそうです。

しかし、油膜が摩擦から保護してると言うことと、導体がコンタクトして導通してると言うことは、矛盾してるようで不思議ですよね。。

あと、リファレンス端子が、高抵抗なのも問題が無かったことにかなり起因はしてると思います。

追記>

スパークするような電気接点に付けると、多分導通の妨げになるような凝固物は生成せずですが、フッ化水素ガスが出るかも知れません。

結構有害ガスですが、まあ少量ですね。

まあ、接点の摩耗対策にはかなり強いかも知れない。

251101

接点にはポリαオレフィン(PAO)系が無難だとか?接点復活王でも。

それを超えるのがフッ素系だとか。

追加。

左のは液化溶剤に溶かすことに成功とか。フッ素系というとフッ素系液化ガスとかかな??フロリナートかな。。

右のは単価がとても安いけど、樹脂OKかワカメ?。フッ素OILにちょう度増すためにPTFEを混ぜてるとか書いてあった。接点には多分、無難だと思う。

(最近プラ、OリングOKと書き加えられてました。まあ、フッ素系OKリングはアレかもだけど。)

問題無いですね。ちゃんと接点が安定して導通、動作しております。

この結果から、

コントロールスティックのように、過酷に往復運動するモノでも結構保護膜で、耐久性を伸ばしてくれそうです。

しかし、油膜が摩擦から保護してると言うことと、導体がコンタクトして導通してると言うことは、矛盾してるようで不思議ですよね。。

あと、リファレンス端子が、高抵抗なのも問題が無かったことにかなり起因はしてると思います。

追記>

スパークするような電気接点に付けると、多分導通の妨げになるような凝固物は生成せずですが、フッ化水素ガスが出るかも知れません。

結構有害ガスですが、まあ少量ですね。

まあ、接点の摩耗対策にはかなり強いかも知れない。

251101

接点にはポリαオレフィン(PAO)系が無難だとか?接点復活王でも。

それを超えるのがフッ素系だとか。

追加。

左のは液化溶剤に溶かすことに成功とか。フッ素系というとフッ素系液化ガスとかかな??フロリナートかな。。

右のは単価がとても安いけど、樹脂OKかワカメ?。フッ素OILにちょう度増すためにPTFEを混ぜてるとか書いてあった。接点には多分、無難だと思う。

(最近プラ、OリングOKと書き加えられてました。まあ、フッ素系OKリングはアレかもだけど。)

これも買うかな?

これも買うかな?

コレクションに〜、、

251114:買ってみた。

ドライなので粘性抵抗がない故に良く回りそう。後は耐久性かな。

白濁してたので、ラジコンのK&Sとか、キーボードの軸に塗る用のと同じ系統かも知れない。

塗ってみたところ良くはなったけど劇的に抵抗がなくなった感じはしないから、低粘度なヤツと比べたらどちらが良いか解らない程度かなー。

やっぱ、説明を見ると、フッ素油系は、下地処理が重要で、そうしないとうまく馴染まないとのこと。<「相溶性」が無いと言う。

〜目次へ戻る〜

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

・③-:③

・一部の冷却ファンの分解メンテ+強化。

普通のは、ググると幾つも出てくるので割愛です。

非ニュートン粘弾性体で、金属に向いてる。

GRPのチキソタックグリスを使うとイイと思います。が高いので、樹脂に優しくて良いのものを。

テフロン入りシリコーン系を使ってる例が多いですが、シリコーンもテフロンも金属にはあまり向きません。ココは特に金属同士なので。

また、二硫化モリブデンも使用例が多いですが、トランプ状に滑る物質なので、結構薬効の寿命は短いです。

セラミックはそれなりという感じのようです。

Scytheの虎徹Mark2に使われているこのシリーズのファンは、「流体軸受」とあります。

このシリーズとは、同社の1800、2400rpmの類似製品に似てるからです。

表示されてるオイルの耐熱温度が高いことからシリコーン系かも知れません。

まあ、シリコーン系OILは金属の潤滑には向かないですが、、

で、分解しようと、シールを剥がすと、ゴムの蓋では無く、完全に樹脂で閉じられております。

なのでリューターでえぐったのですが、OILが封入されてるようで、だから非分解式のようですね。

Cリングにあたる留め具も外せるような余裕はあまりありません。

中はOILでジュクジュクしてました。なのでグリスでは無いようです。

コレクションに〜、、

251114:買ってみた。

ドライなので粘性抵抗がない故に良く回りそう。後は耐久性かな。

白濁してたので、ラジコンのK&Sとか、キーボードの軸に塗る用のと同じ系統かも知れない。

塗ってみたところ良くはなったけど劇的に抵抗がなくなった感じはしないから、低粘度なヤツと比べたらどちらが良いか解らない程度かなー。

やっぱ、説明を見ると、フッ素油系は、下地処理が重要で、そうしないとうまく馴染まないとのこと。<「相溶性」が無いと言う。

〜目次へ戻る〜

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

・③-:③

・一部の冷却ファンの分解メンテ+強化。

普通のは、ググると幾つも出てくるので割愛です。

非ニュートン粘弾性体で、金属に向いてる。

GRPのチキソタックグリスを使うとイイと思います。が高いので、樹脂に優しくて良いのものを。

テフロン入りシリコーン系を使ってる例が多いですが、シリコーンもテフロンも金属にはあまり向きません。ココは特に金属同士なので。

また、二硫化モリブデンも使用例が多いですが、トランプ状に滑る物質なので、結構薬効の寿命は短いです。

セラミックはそれなりという感じのようです。

Scytheの虎徹Mark2に使われているこのシリーズのファンは、「流体軸受」とあります。

このシリーズとは、同社の1800、2400rpmの類似製品に似てるからです。

表示されてるオイルの耐熱温度が高いことからシリコーン系かも知れません。

まあ、シリコーン系OILは金属の潤滑には向かないですが、、

で、分解しようと、シールを剥がすと、ゴムの蓋では無く、完全に樹脂で閉じられております。

なのでリューターでえぐったのですが、OILが封入されてるようで、だから非分解式のようですね。

Cリングにあたる留め具も外せるような余裕はあまりありません。

中はOILでジュクジュクしてました。なのでグリスでは無いようです。

ファンは軸方向にかなり動くので、これを前後してOILを内部まで送ることが出来そうです。

で、注油なのですが、まずここまでえぐる必要は無く、軸の上となる真ん中中心か周辺に、1mm程度の穴をドリル刃で開け。<バイスなどの手回し。

注射器でOILを注入し、あとは、周りの油分を除去し、新しいシールで塞げば良いかと思います。

ファンのフィンを下向きに向け、軸方向へファンを前後させてOILを送り、暫く下方向のまま放置か電圧供給して回すのが良いかと。

添加するOILは十分に高性能な、高耐久性な物が必要なので、GRPとかにしてます。

最近流行のベルハンマーはどうだろう? (クライトックスとかのフッ素オイルは他のOILと融合しないので使えません。)

本来は、古いOILを洗い流したいトコですが、時間を食いますので。

ちなみに、ボールベアリングの洗浄は、OILライターの液が丁度良いらしいですが、樹脂にどんな影響を与えるか不明です。

速乾性で樹脂に優しいのがあれば良いですが、その場合、穴は大きめに開けた方が良いでしょうね。

穴を下向きにして下にキッチンペーパーを敷き、もしかしたら真空ポンプ(掃除機などでも)で抜くのも出来るかも知れません。

効果が出るには、かなり手間と時間がかかるやり方な気はします。。

リングに小さな穴や切り欠きを入れてもいいかもしれないが、ヘタすると、注油時に砕けるかも?

追記>

Cリングだと思ってたのは、90度ごとに切れ目が入ってますので、

違うメカニズムの物のようです。<十字に切れてる。

バラバラに破壊すれば解りますが、勿体ない…、

結構簡単に浸透して混ざってくれたようです。良く回るようになりました。

シーリングのことも考えて、開ける穴はちっちゃい方が良いでしょう。

−−−−−−−−−−−−−−−

ノートPCのファンの異音の除去。

ノートからファンの異音が出るようになりました。オイレスメタルのオイル切れかな?

ノートは、遠心式のファンを使っている場合が多いです。

今回のは、PCケース深くに埋め込まれてて分解は困難なので、

考えた案。

ファンは軸方向にかなり動くので、これを前後してOILを内部まで送ることが出来そうです。

で、注油なのですが、まずここまでえぐる必要は無く、軸の上となる真ん中中心か周辺に、1mm程度の穴をドリル刃で開け。<バイスなどの手回し。

注射器でOILを注入し、あとは、周りの油分を除去し、新しいシールで塞げば良いかと思います。

ファンのフィンを下向きに向け、軸方向へファンを前後させてOILを送り、暫く下方向のまま放置か電圧供給して回すのが良いかと。

添加するOILは十分に高性能な、高耐久性な物が必要なので、GRPとかにしてます。

最近流行のベルハンマーはどうだろう? (クライトックスとかのフッ素オイルは他のOILと融合しないので使えません。)

本来は、古いOILを洗い流したいトコですが、時間を食いますので。

ちなみに、ボールベアリングの洗浄は、OILライターの液が丁度良いらしいですが、樹脂にどんな影響を与えるか不明です。

速乾性で樹脂に優しいのがあれば良いですが、その場合、穴は大きめに開けた方が良いでしょうね。

穴を下向きにして下にキッチンペーパーを敷き、もしかしたら真空ポンプ(掃除機などでも)で抜くのも出来るかも知れません。

効果が出るには、かなり手間と時間がかかるやり方な気はします。。

リングに小さな穴や切り欠きを入れてもいいかもしれないが、ヘタすると、注油時に砕けるかも?

追記>

Cリングだと思ってたのは、90度ごとに切れ目が入ってますので、

違うメカニズムの物のようです。<十字に切れてる。

バラバラに破壊すれば解りますが、勿体ない…、

結構簡単に浸透して混ざってくれたようです。良く回るようになりました。

シーリングのことも考えて、開ける穴はちっちゃい方が良いでしょう。

−−−−−−−−−−−−−−−

ノートPCのファンの異音の除去。

ノートからファンの異音が出るようになりました。オイレスメタルのオイル切れかな?

ノートは、遠心式のファンを使っている場合が多いです。

今回のは、PCケース深くに埋め込まれてて分解は困難なので、

考えた案。

で、

最初は図の右の方法を行いました。

下から注射器で送りましたが、異音が消えないので、PC本体を裏表ひっくり返してOILが行き渡った感じです。

ググれば構造も解りますが、ファンを取り外せるのなら、フレームを分解して、

このタイプは、Cリングなどで固定されておらず、フィンのあるファン部分を引っ張るだけで抜けます。

で、これが出来ないで最良の方法は、軸付近に穴を開け、上から数滴流し込む方法かなー(図の左)、と思います。

軸は、太い製品でもφ4mmは無いと思います。

グリスがムリだったので、OILで「GRP-TO」というのを流し込みました。

金属同士の間に共晶膜という被膜を張るそうです。

ただ、金属同士じゃないものには共晶膜による保護は、あまり期待できないと思いますけど、普通のOILとして、タックグリスはグリス+非ニュートン粘弾性体の効果はあります。。

超極圧剤のベルハンマーも有効に使えると思います。

一般の極圧剤は、金属を溶かしヌメリを出すようで、効果も持続性が低いらしいですが、これはそうではないようです。

塩素系とかプラを侵しますし。。

最初接点復活剤のケイグGシリーズを吹いたら4日くらいで異音が再発しましたが、

GRPは3ヶ月以上経った今でも問題無いです。

恐らくGRPは共晶膜という合金のような固形の潤滑被膜を張ってるのかと思いました。

それ故、油膜切れに強い感じで。。

「220525追記

8ヶ月たった現在、かなり稼働率が高いのに、異音が出る気配はない。

GRPはこのような状況ではかなり高い性能を示すようである。」

221014

もう、既に一年経ったようだけど問題無し。

このような扱いには、GRPはかなり効果的なようだ。

221202

11月中旬から少し、音が出るようになった。

今度は、上から粘性の高いのを入れてやりたいとも。

で、GRPタックグリスとGRP2(共晶皮膜形成の即効性が高い)を混ぜて垂れないユルい感じにする。。

で、

最初は図の右の方法を行いました。

下から注射器で送りましたが、異音が消えないので、PC本体を裏表ひっくり返してOILが行き渡った感じです。

ググれば構造も解りますが、ファンを取り外せるのなら、フレームを分解して、

このタイプは、Cリングなどで固定されておらず、フィンのあるファン部分を引っ張るだけで抜けます。

で、これが出来ないで最良の方法は、軸付近に穴を開け、上から数滴流し込む方法かなー(図の左)、と思います。

軸は、太い製品でもφ4mmは無いと思います。

グリスがムリだったので、OILで「GRP-TO」というのを流し込みました。

金属同士の間に共晶膜という被膜を張るそうです。

ただ、金属同士じゃないものには共晶膜による保護は、あまり期待できないと思いますけど、普通のOILとして、タックグリスはグリス+非ニュートン粘弾性体の効果はあります。。

超極圧剤のベルハンマーも有効に使えると思います。

一般の極圧剤は、金属を溶かしヌメリを出すようで、効果も持続性が低いらしいですが、これはそうではないようです。

塩素系とかプラを侵しますし。。

最初接点復活剤のケイグGシリーズを吹いたら4日くらいで異音が再発しましたが、

GRPは3ヶ月以上経った今でも問題無いです。

恐らくGRPは共晶膜という合金のような固形の潤滑被膜を張ってるのかと思いました。

それ故、油膜切れに強い感じで。。

「220525追記

8ヶ月たった現在、かなり稼働率が高いのに、異音が出る気配はない。

GRPはこのような状況ではかなり高い性能を示すようである。」

221014

もう、既に一年経ったようだけど問題無し。

このような扱いには、GRPはかなり効果的なようだ。

221202

11月中旬から少し、音が出るようになった。

今度は、上から粘性の高いのを入れてやりたいとも。

で、GRPタックグリスとGRP2(共晶皮膜形成の即効性が高い)を混ぜて垂れないユルい感じにする。。

穴を開けて、かなり大胆に広げた。クラフトナイフも有効。<中をあまり傷つけないように。

穴を開けて、かなり大胆に広げた。クラフトナイフも有効。<中をあまり傷つけないように。

ファンを引っ張り持ち上げ気味にして細い方のドリル刃に上記のグリースを、軸に塗る。

軸を上下させながら回したりする。コレを何回か繰り返す。

シャフトはスムーズに上下するが、軸受けの形は不明なので、グリスだと行き渡ってるかは不明なので、また、暫く様子見。

で、

電源投入時は、不安定に音が出ていた。

軸受けは、多分、二つあるので、ソレに行き渡ってない可能性はある。

だけど、軸は結構上下させたし、非ニュートン系粘弾性体なので、動くモノに絡みつく性質はある。

でもって、

暫くして、音は消えたようだ。

グリスはPC逆さまにして回しても、ナカナカ落ちない要素ではあるので、

「プラにやさしい揮発性の溶剤」でも混ぜて粘性を下げ、浸透性を上げてやってみるのが良いかもしれない?

とにかく、今は音がしないので、様子見である。

共晶皮膜の生成に時間がかかったという推論も出来るけど。

それでは、OILだけでも音が出るような状態なのか?、、が疑問。

過去記事からライターOILを溶剤にするとイイかも?

ベアリングの洗浄によく使われてるらしい。

ところで、軸付近に穴を開けたが、穴が軸に達してる可能性はある。

まあ、余裕があった方が良いかもだが、多分軸のプラに埋もれている部分はローレット加工がされてるとは思う。

221227

音は当初不安定に出て、一瞬消えていたが、すぐに再発。それほど大きくはないが、、

これは、OILの性能ではなく、粘性はユルいがグリス状故に下の軸受けまでに、行き渡らなかった結果に思う。

で開けてみて、ファンの軸からの脱落とかはなかった。

まず、

・GRPスティッキーグリス3(タックグリス)

・GRP2

を合わせてユルくしてみた。

でちょっと硬かったので、

・GRP(通常の)を追加してみた。

少々ねっとりする程度にした。

糸を引くような感じは多少とろみのアル垂れない感じではゆるめの感じ。

もっと糸を引いたり絡みつく、そういう要素が必要なら(Be-Up)など別の非ニュートン系粘弾性体を入れても良いかも。

これは、タミヤのプラモの塗料用な広口ビンの中で行った。

これにジッポのライターOILを混ぜて垂れるように少しさらっとさせる。(とはいえGRPの原液より少しどろっとした感じに)

ライターOILは、スプレー系OILに使われてる溶剤と同じような匂いがしたので、無難かな?と思った。

大抵のプラ材にも大丈夫かも知れないですが、なるべく短期間で蒸散させてしまうのが良いかなーとも。

混合液は少なくて良いので、液は、0.5ccのスピッツ管に入れる。

これを注射器で注入する。普通の太さ?の針で十分であった。

最初は、更にもうちょっと薄まったモノで、流し込み、呼び水とし、

その後原液よりちょっと粘るのに切り替え流し込む。

馴染ませるため、ファンを回しながら引っ張ったりするが、摩擦の感触はそれほど良くない。

20℃で2時間程度乾燥させ溶剤を飛ばす。

で、電源ON。ファンが回っても音は静かでアル。少なくとも、前回の対処よりは好結果。

これでも短い時間で再発するなら、

グリスを混ぜず、OILを垂らして1年と割り切るか?

粘性ががあまり原液と変わらない領域で別の非ニュートン系粘弾性体の添加剤を入れるか、、

あとは、ベルハンマースプレーの方ではどうなのかな?

と思ってみた。

まあ、PCは第3世代のCPUなのと、時間的に2/3位は稼働状態なので、かなり摩耗しているのが原因では、アレかも知れない、

そしたら、PC買い換えか、別のFANで強制的に冷やすかでアル。。

とりあえず、今のところ、静かである。

〜総論〜

まず、軸付近に穴を開ける。

高性能な非ニュートン系粘弾性体の超極圧性グリースを使っている。

開けた穴から流し込むシンプルな方法。

保証はしないけど、ベアリングにグリースを流し込むため、ゆるくするには、ジッポーのライターOILが有効である。

大抵のプラは侵さないはずではある。

(樹脂OKの浸透系潤滑剤の溶剤のような匂いなので同じ成分かも知れない。)

------------

231122

ノートPCのファンの潤滑はいまだに異音も出ずに動作している。

前回より持ってるというかかなり持つかな?と思う。

やはり、GRPの非ニュートン系粘弾性体のグリースは強力なのだろう。

まあ、いつか、また音が出たにしても、同様に流し込めばイイ感じかな。

〜目次へ戻る〜

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

−−−−−−−−−−−−−−−

ファンを引っ張り持ち上げ気味にして細い方のドリル刃に上記のグリースを、軸に塗る。

軸を上下させながら回したりする。コレを何回か繰り返す。

シャフトはスムーズに上下するが、軸受けの形は不明なので、グリスだと行き渡ってるかは不明なので、また、暫く様子見。

で、

電源投入時は、不安定に音が出ていた。

軸受けは、多分、二つあるので、ソレに行き渡ってない可能性はある。

だけど、軸は結構上下させたし、非ニュートン系粘弾性体なので、動くモノに絡みつく性質はある。

でもって、

暫くして、音は消えたようだ。

グリスはPC逆さまにして回しても、ナカナカ落ちない要素ではあるので、

「プラにやさしい揮発性の溶剤」でも混ぜて粘性を下げ、浸透性を上げてやってみるのが良いかもしれない?

とにかく、今は音がしないので、様子見である。

共晶皮膜の生成に時間がかかったという推論も出来るけど。

それでは、OILだけでも音が出るような状態なのか?、、が疑問。

過去記事からライターOILを溶剤にするとイイかも?

ベアリングの洗浄によく使われてるらしい。

ところで、軸付近に穴を開けたが、穴が軸に達してる可能性はある。

まあ、余裕があった方が良いかもだが、多分軸のプラに埋もれている部分はローレット加工がされてるとは思う。

221227

音は当初不安定に出て、一瞬消えていたが、すぐに再発。それほど大きくはないが、、

これは、OILの性能ではなく、粘性はユルいがグリス状故に下の軸受けまでに、行き渡らなかった結果に思う。

で開けてみて、ファンの軸からの脱落とかはなかった。

まず、

・GRPスティッキーグリス3(タックグリス)

・GRP2

を合わせてユルくしてみた。

でちょっと硬かったので、

・GRP(通常の)を追加してみた。

少々ねっとりする程度にした。

糸を引くような感じは多少とろみのアル垂れない感じではゆるめの感じ。

もっと糸を引いたり絡みつく、そういう要素が必要なら(Be-Up)など別の非ニュートン系粘弾性体を入れても良いかも。

これは、タミヤのプラモの塗料用な広口ビンの中で行った。

これにジッポのライターOILを混ぜて垂れるように少しさらっとさせる。(とはいえGRPの原液より少しどろっとした感じに)

ライターOILは、スプレー系OILに使われてる溶剤と同じような匂いがしたので、無難かな?と思った。

大抵のプラ材にも大丈夫かも知れないですが、なるべく短期間で蒸散させてしまうのが良いかなーとも。

混合液は少なくて良いので、液は、0.5ccのスピッツ管に入れる。

これを注射器で注入する。普通の太さ?の針で十分であった。

最初は、更にもうちょっと薄まったモノで、流し込み、呼び水とし、

その後原液よりちょっと粘るのに切り替え流し込む。

馴染ませるため、ファンを回しながら引っ張ったりするが、摩擦の感触はそれほど良くない。

20℃で2時間程度乾燥させ溶剤を飛ばす。

で、電源ON。ファンが回っても音は静かでアル。少なくとも、前回の対処よりは好結果。

これでも短い時間で再発するなら、

グリスを混ぜず、OILを垂らして1年と割り切るか?

粘性ががあまり原液と変わらない領域で別の非ニュートン系粘弾性体の添加剤を入れるか、、

あとは、ベルハンマースプレーの方ではどうなのかな?

と思ってみた。

まあ、PCは第3世代のCPUなのと、時間的に2/3位は稼働状態なので、かなり摩耗しているのが原因では、アレかも知れない、

そしたら、PC買い換えか、別のFANで強制的に冷やすかでアル。。

とりあえず、今のところ、静かである。

〜総論〜

まず、軸付近に穴を開ける。

高性能な非ニュートン系粘弾性体の超極圧性グリースを使っている。

開けた穴から流し込むシンプルな方法。

保証はしないけど、ベアリングにグリースを流し込むため、ゆるくするには、ジッポーのライターOILが有効である。

大抵のプラは侵さないはずではある。

(樹脂OKの浸透系潤滑剤の溶剤のような匂いなので同じ成分かも知れない。)

------------

231122

ノートPCのファンの潤滑はいまだに異音も出ずに動作している。

前回より持ってるというかかなり持つかな?と思う。

やはり、GRPの非ニュートン系粘弾性体のグリースは強力なのだろう。

まあ、いつか、また音が出たにしても、同様に流し込めばイイ感じかな。

〜目次へ戻る〜

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

−−−−−−−−−−−−−−−

5V出力と書いてるけど、V.ADJとある矛盾。(最大7.6V出てる)

なのにメーターはなぜか電流計。

中見たら、可変レギュレタLM317でデータシートの「保護ダイオード付加回路例」まんまだったり。

実験で、電流を測定したい場合、別にしっかりとした高精度な電流計を付けますので付いてる意味はあまりないです。

魔改造?した…

・トランス6.3V⇒12V

・レギュレタは超低ドロップ可変タイプNJM2397。

・放熱はケース⇒放熱フィン

・単回転ボリューム⇒多回転ポテンショメーター

加えて、

・ショットキバリアDiブリッジ

・デジタル電圧計を併設(電流計は付けたままに)

・ポリスイッチ(リセッタブルヒューズ)を付ける。

に変更予定。

それにしても電力ラインが内部で細めの線で引き回されすぎてるのが気になった…

特にレギュレタICがリード線で20cmくらい延長されてるんだけど…。

ま、いいか?

使用してみて…、

負荷で電圧変動するし、急峻な変動負荷を繋ぐと20〜30KHzで減衰振動的な発振してるみたいなので、

特に弱かったGNDラインの強化と電流計の後ろの出力にコンデンサーが無かったので取り付けをしました。

そしたら、変動が無くなって、綺麗な電源になりました。

こんな感じにするとシンプル。

5V出力と書いてるけど、V.ADJとある矛盾。(最大7.6V出てる)

なのにメーターはなぜか電流計。

中見たら、可変レギュレタLM317でデータシートの「保護ダイオード付加回路例」まんまだったり。

実験で、電流を測定したい場合、別にしっかりとした高精度な電流計を付けますので付いてる意味はあまりないです。

魔改造?した…

・トランス6.3V⇒12V

・レギュレタは超低ドロップ可変タイプNJM2397。

・放熱はケース⇒放熱フィン

・単回転ボリューム⇒多回転ポテンショメーター

加えて、

・ショットキバリアDiブリッジ

・デジタル電圧計を併設(電流計は付けたままに)

・ポリスイッチ(リセッタブルヒューズ)を付ける。

に変更予定。

それにしても電力ラインが内部で細めの線で引き回されすぎてるのが気になった…

特にレギュレタICがリード線で20cmくらい延長されてるんだけど…。

ま、いいか?

使用してみて…、

負荷で電圧変動するし、急峻な変動負荷を繋ぐと20〜30KHzで減衰振動的な発振してるみたいなので、

特に弱かったGNDラインの強化と電流計の後ろの出力にコンデンサーが無かったので取り付けをしました。

そしたら、変動が無くなって、綺麗な電源になりました。

こんな感じにするとシンプル。

なお、今回は、リファレンスVRは電流計の後から入れた。多少電圧の浮きが無くなると思う。

(今回のは主にGNDの引き回しされてたのが問題だったと思う。)

(一般的にレギュレタ出力直後に大きなCの接続は、発振を起こしやすいが、このICは対策されてるようで、比較的大きいのが付けられる。)

ほぼ、改造が終わった。

ショットキバリアDiブリッジになって、

なお、今回は、リファレンスVRは電流計の後から入れた。多少電圧の浮きが無くなると思う。

(今回のは主にGNDの引き回しされてたのが問題だったと思う。)

(一般的にレギュレタ出力直後に大きなCの接続は、発振を起こしやすいが、このICは対策されてるようで、比較的大きいのが付けられる。)

ほぼ、改造が終わった。

ショットキバリアDiブリッジになって、

デジタル電圧計は、測定計と表示系の入力を分け、電流計に電圧計のLEDの電流が表示されないように配慮した。

ポリスイッチは、どの程度か探りを入れようとしているところ。

将来的には、トランスの電流容量を上げるのもイイかも。

−−−−−−−−−−−−−−−

で、使った多回転ポテンショメーター、、

高いのもあったのだけど、もったいないので、中華なコレを…、、

20個数百円だったような…、

デジタル電圧計は、測定計と表示系の入力を分け、電流計に電圧計のLEDの電流が表示されないように配慮した。

ポリスイッチは、どの程度か探りを入れようとしているところ。

将来的には、トランスの電流容量を上げるのもイイかも。

−−−−−−−−−−−−−−−

で、使った多回転ポテンショメーター、、

高いのもあったのだけど、もったいないので、中華なコレを…、、

20個数百円だったような…、

難点としては、端子部分がすぐもげる。、継ぎ目をこじると空く。

なによりも最大付近で、通り過ぎるのか抵抗が∞になるのが過半数。

で、このポテンショメータの内部を前から予想してたのだけど。

溝の抵抗面が、らせん状になってて、ソコを滑りながら前後するのでは?と予想してました。

分解して、大体あってたです。(溝の凸凹が逆のようではあるけど)

難点としては、端子部分がすぐもげる。、継ぎ目をこじると空く。

なによりも最大付近で、通り過ぎるのか抵抗が∞になるのが過半数。

で、このポテンショメータの内部を前から予想してたのだけど。

溝の抵抗面が、らせん状になってて、ソコを滑りながら前後するのでは?と予想してました。

分解して、大体あってたです。(溝の凸凹が逆のようではあるけど)

構造が判ったトコで、

まずは、ボリューム値を中間程度か、一番奥にして、ドリルで穴を開け、接点保護剤を注入です。

(バーンズの商標がはいってるのはどうなのでしょうかね?w)

〜目次へ戻る〜

----------------------−−−−−

・⑤-:⑤

220606

生体認証デバイス。

以前はELANTECの指紋認証を使っていた。

構造が判ったトコで、

まずは、ボリューム値を中間程度か、一番奥にして、ドリルで穴を開け、接点保護剤を注入です。

(バーンズの商標がはいってるのはどうなのでしょうかね?w)

〜目次へ戻る〜

----------------------−−−−−

・⑤-:⑤

220606

生体認証デバイス。

以前はELANTECの指紋認証を使っていた。

認識は早いし、ブラウザのパスワード管理ソフトもある。

で、顔認識もしてみたいのだけど、日本のは対応カメラが少なく、高い。

(普通のソフトで認識させるのもあるようだが、かなり高価な上に、実際サインインには使えるか不明。まあ、マスクしてても認証出来るとかそういう機能は欲しい気も。)

そこで、アリエクで探してみた。

認識は早いし、ブラウザのパスワード管理ソフトもある。

で、顔認識もしてみたいのだけど、日本のは対応カメラが少なく、高い。

(普通のソフトで認識させるのもあるようだが、かなり高価な上に、実際サインインには使えるか不明。まあ、マスクしてても認証出来るとかそういう機能は欲しい気も。)

そこで、アリエクで探してみた。

取り付け。

取り付け。

ドライバの更新が必要。

「Microsoft Update カタログ」というサイトにて「Realtek Camera」と検索。

cabファイルを解凍し、デバイスマネージャーからドライバーの更新で解凍したフォルダを選択。

再起動しないと有効にならなかった。

ココで詳しい説明はあるので。

https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/ali/1378216.html

追記>

暗いと、近づかないとダメな時がある。

IR照明が弱いのか自動露出の案配の問題かも?

〜目次へ戻る〜

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

・⑥-:⑥

230326

ドライバの更新が必要。

「Microsoft Update カタログ」というサイトにて「Realtek Camera」と検索。

cabファイルを解凍し、デバイスマネージャーからドライバーの更新で解凍したフォルダを選択。

再起動しないと有効にならなかった。

ココで詳しい説明はあるので。

https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/ali/1378216.html

追記>

暗いと、近づかないとダメな時がある。

IR照明が弱いのか自動露出の案配の問題かも?

〜目次へ戻る〜

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

・⑥-:⑥

230326

ネイル用ジェルであるけど、100均のUV硬化樹脂として使っている。

粘性は蜂蜜のような感じで、容器内部から爪楊枝で絡め取って塗布している。

硬化は、LED1分、UV2分とあるが、

紫外線懐中電灯の至近距離では2〜3秒でも大体固まる感じ。完全硬化にはもちろん十分な時間の照射が必要。

マイクロUSBコネクタの固定の強化や細線ケーブルの固定及び保護、などモールドに。

注意すべきは、くっつけたら、また壊れたときに修復は困難な場合もアル。

ポイントはパテのような盛れる粘性の高さ、作業時間に気を使わず、固めたいときは、ほぼ一瞬でできる。

〜目次へ戻る〜

-------------------------------------------------−−−−−

230822

ノートPCのファンの注油は今のところ上手く持続している。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

・⑦-:⑦

ところで、10インチなタブレットPCの台を購入した。UGREENというとこの筆頭な製品である。

ネイル用ジェルであるけど、100均のUV硬化樹脂として使っている。

粘性は蜂蜜のような感じで、容器内部から爪楊枝で絡め取って塗布している。

硬化は、LED1分、UV2分とあるが、

紫外線懐中電灯の至近距離では2〜3秒でも大体固まる感じ。完全硬化にはもちろん十分な時間の照射が必要。

マイクロUSBコネクタの固定の強化や細線ケーブルの固定及び保護、などモールドに。

注意すべきは、くっつけたら、また壊れたときに修復は困難な場合もアル。

ポイントはパテのような盛れる粘性の高さ、作業時間に気を使わず、固めたいときは、ほぼ一瞬でできる。

〜目次へ戻る〜

-------------------------------------------------−−−−−

230822

ノートPCのファンの注油は今のところ上手く持続している。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

・⑦-:⑦

ところで、10インチなタブレットPCの台を購入した。UGREENというとこの筆頭な製品である。

これがアルミアルマイトむき出しで、タブレット背面も同様だから、硬い物同士がぶつかったり擦れたりするのが不快で困っていた。

そこで、簡易的だが、ポリ袋をかぶせてみたら良くなった。

これがアルミアルマイトむき出しで、タブレット背面も同様だから、硬い物同士がぶつかったり擦れたりするのが不快で困っていた。

そこで、簡易的だが、ポリ袋をかぶせてみたら良くなった。

唯一気になるとすれば、ボタンを押そうとすると横滑りしてしまうところである。

一番ぶつかったり擦れるのは、青のマスキングテープが貼ってあるところである。

唯一気になるとすれば、ボタンを押そうとすると横滑りしてしまうところである。

一番ぶつかったり擦れるのは、青のマスキングテープが貼ってあるところである。

ココをゴムにすれば滑らなくて済むだろう。

[240316:潤滑はまだまだ持っている。]

[240409:問題の兆候無し]

この台は、10インチの縦置きには厳しい部分があるので、

棒かなにかで背面を延長して、タブレットがコケて滑り落ちないようにする。

高さが欲しいので、ラボ用ジャッキとエラストマーで接合した。

布団の上なので、不安定なので、樹脂板を置いている。

ココをゴムにすれば滑らなくて済むだろう。

[240316:潤滑はまだまだ持っている。]

[240409:問題の兆候無し]

この台は、10インチの縦置きには厳しい部分があるので、

棒かなにかで背面を延長して、タブレットがコケて滑り落ちないようにする。

高さが欲しいので、ラボ用ジャッキとエラストマーで接合した。

布団の上なので、不安定なので、樹脂板を置いている。

背面に棒で支えるとか必要そう。

〜目次へ戻る〜

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

・⑧-:⑧

230916

フィリップスの43型の4KなPCモニター「BDM4350UC/11」が壊れる⇒修理

>>Philips製<<

バックライトが点かなくなった。

一ヶ月前から輝度がちょっとちらついてたので、来たか、、

という感じ。

ニコ生で自分の動画が再生されてる途中にチラチラプッツン状態で最後を迎えたのだった。

このディスプレイは、5年保障で、2年半で一回パネル交換をしている。つまりLEDパネルの交換かと。

で、

今回5年半を過ぎてるため。保障対象とならない。設計からして欠陥商品に思う。

ググると、多くの類似情報がある;

ネットには、「LEDの交換」が多いが、根本は回路のハズ。

(一般の寿命、50000〜100000時間にも達してないし。)

LEDは、横に10個の直列を5列縦に並列化しているようである。

つまり、3.3V〜3.8V(劣化?)×10の最大38Vを供給せねばならない。

10Vの落差があれば、定電流Diが使えるので、2〜6パラで扱おうと思った。

初期は弱めに、

33V×0.008mA×5列=13.2Wとか、

・LED劣化<まあ、相応の。

・4つの電解の死亡<ウチ一つはデジタル処理系方面へ。

・照度調整用電流調整Trの異常加熱での劣化の形跡。

LEDは多少劣化してて必要電圧が上がってても、やはり、回路側だという判断を付けた。

特に、質の悪いコンデンサーを使用して、それが干上がってる可能性が懸念される。。

背面に棒で支えるとか必要そう。

〜目次へ戻る〜

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

・⑧-:⑧

230916

フィリップスの43型の4KなPCモニター「BDM4350UC/11」が壊れる⇒修理

>>Philips製<<

バックライトが点かなくなった。

一ヶ月前から輝度がちょっとちらついてたので、来たか、、

という感じ。

ニコ生で自分の動画が再生されてる途中にチラチラプッツン状態で最後を迎えたのだった。

このディスプレイは、5年保障で、2年半で一回パネル交換をしている。つまりLEDパネルの交換かと。

で、

今回5年半を過ぎてるため。保障対象とならない。設計からして欠陥商品に思う。

ググると、多くの類似情報がある;

ネットには、「LEDの交換」が多いが、根本は回路のハズ。

(一般の寿命、50000〜100000時間にも達してないし。)

LEDは、横に10個の直列を5列縦に並列化しているようである。

つまり、3.3V〜3.8V(劣化?)×10の最大38Vを供給せねばならない。

10Vの落差があれば、定電流Diが使えるので、2〜6パラで扱おうと思った。

初期は弱めに、

33V×0.008mA×5列=13.2Wとか、

・LED劣化<まあ、相応の。

・4つの電解の死亡<ウチ一つはデジタル処理系方面へ。

・照度調整用電流調整Trの異常加熱での劣化の形跡。

LEDは多少劣化してて必要電圧が上がってても、やはり、回路側だという判断を付けた。

特に、質の悪いコンデンサーを使用して、それが干上がってる可能性が懸念される。。

赤く塗ってあるのは死んでるコンデンサー

容量は、数百〜数千分の一という。無いも同然の容量であった。

一つは、デジタル処理系の電源用である。

電流調整用Trの付近は基板が茶色に焦げている。

また、ハンダもザラザラで光沢がない。つまり溶ける直前まで行ってるっぽい。

赤く塗ってあるのは死んでるコンデンサー

容量は、数百〜数千分の一という。無いも同然の容量であった。

一つは、デジタル処理系の電源用である。

電流調整用Trの付近は基板が茶色に焦げている。

また、ハンダもザラザラで光沢がない。つまり溶ける直前まで行ってるっぽい。

白枠はハイボルテージで、

白枠はハイボルテージで、

長細いコンデンサーに128Vほど貯まっていて、1〜2日では100V以下にはならないと思われる。

長細いコンデンサーに128Vほど貯まっていて、1〜2日では100V以下にはならないと思われる。

間に合わせで修理。

低ESRで105℃でもないが、耐圧、表面積が上がってるのでOK

間に合わせで修理。

低ESRで105℃でもないが、耐圧、表面積が上がってるのでOK

下の赤いのは全部並列なので、1個死んでもOKと。。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

エコモードにして、明るさを画面を暗めにすると消費電力量はかなり下がり、LEDやドライバー回路への負担も激減します。

まあまあ使えるという明るさが、照度計で155Lux程度でした。

一般的に事務作業では良く聞く「300Lux」はあった方が良いと、まあ、その倍500〜600Luxかと思う。<読書は500Lux以上とか。。

750Lux以上は要らないようです。

明るさ0では、明るい部分で39.5Luxだった。これで4K画面だと、さすがに長く見てると気分が悪くなってくる。

で、明るさ7でコントラスト55の54Luxで使っている。これでチラつきヤバそうだったので明るさ4のコントラスト50に落とした。

輻射された光の強度、光源の明るさと画面の最大輝度は扱いが違うかもだが、、、

輝度カンデラの大体3倍が輝度面直近照度のLuxと言う換算になるようだ。で、モニタは100cdだから。

100cdを要求ということで、似たような結果に。

これでも暗くしないと、プッツンするので、

半導体の劣化とLEDの劣化による電圧上昇などのコンビネーションだな?

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

LEDの明るさは、電流に対して、比例ではなく、最初低い領域は良いが、頭打ちになってくる。が、発熱はどんどん上がる。

なので、LEDの放熱による寿命低下も考え、丁度良いポイントで終わらせる。

で、これだと、LEDに何mA(何W)流せば良いのか不明である。

まあ、ドライブ回路も含めて20〜30W程度かな?

アリエクに、1350円程度の、安い48V3Aの電源を注文しているが

簡易的動作は、ウチにある、24V0.5Aのアダプタを直列に2個繋いで48V電源とする。<24W出力となる。

40mA定電流Diをパラレルに繋いでやる。

最初はこの仕様だと2個が限界だが、6個まで並列化可能に。

パーツ発送が遅れ、明日になってしまったので、

家で見つけた30mAの定電流Diが10個あったので。これをパラレルに。

60mA/列に組んだら、一応、外部給電のドライブに成功。

でも、暗く、13Lux(4cd)になった。

まあ、定電流Diでキツかったら、Trか固定抵抗にします。

で、外部電力による駆動を考える。

だが重労働の分解作業はもうしたくない。

モニタを分解するのが面倒なので、設置したままにて、患部を切開しました〜、、

下の赤いのは全部並列なので、1個死んでもOKと。。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

エコモードにして、明るさを画面を暗めにすると消費電力量はかなり下がり、LEDやドライバー回路への負担も激減します。

まあまあ使えるという明るさが、照度計で155Lux程度でした。

一般的に事務作業では良く聞く「300Lux」はあった方が良いと、まあ、その倍500〜600Luxかと思う。<読書は500Lux以上とか。。

750Lux以上は要らないようです。

明るさ0では、明るい部分で39.5Luxだった。これで4K画面だと、さすがに長く見てると気分が悪くなってくる。

で、明るさ7でコントラスト55の54Luxで使っている。これでチラつきヤバそうだったので明るさ4のコントラスト50に落とした。

輻射された光の強度、光源の明るさと画面の最大輝度は扱いが違うかもだが、、、

輝度カンデラの大体3倍が輝度面直近照度のLuxと言う換算になるようだ。で、モニタは100cdだから。

100cdを要求ということで、似たような結果に。

これでも暗くしないと、プッツンするので、

半導体の劣化とLEDの劣化による電圧上昇などのコンビネーションだな?

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

LEDの明るさは、電流に対して、比例ではなく、最初低い領域は良いが、頭打ちになってくる。が、発熱はどんどん上がる。

なので、LEDの放熱による寿命低下も考え、丁度良いポイントで終わらせる。

で、これだと、LEDに何mA(何W)流せば良いのか不明である。

まあ、ドライブ回路も含めて20〜30W程度かな?

アリエクに、1350円程度の、安い48V3Aの電源を注文しているが

簡易的動作は、ウチにある、24V0.5Aのアダプタを直列に2個繋いで48V電源とする。<24W出力となる。

40mA定電流Diをパラレルに繋いでやる。

最初はこの仕様だと2個が限界だが、6個まで並列化可能に。

パーツ発送が遅れ、明日になってしまったので、

家で見つけた30mAの定電流Diが10個あったので。これをパラレルに。

60mA/列に組んだら、一応、外部給電のドライブに成功。

でも、暗く、13Lux(4cd)になった。

まあ、定電流Diでキツかったら、Trか固定抵抗にします。

で、外部電力による駆動を考える。

だが重労働の分解作業はもうしたくない。

モニタを分解するのが面倒なので、設置したままにて、患部を切開しました〜、、

放熱口を広げて、基板のシールドBOXを曲げて開き、LEDのコネクタの抜き差し可能にしました。

つまり、コネクタを抜いて、そこから直接給電する。

放熱口を広げて、基板のシールドBOXを曲げて開き、LEDのコネクタの抜き差し可能にしました。

つまり、コネクタを抜いて、そこから直接給電する。

Diに21Vかかってるので、LEDには27V。恐らく33Vが標準なので、

まだ、LEDが起動してるといえないような状態なので、

もうちょっと流せば、結構明るくなるかも??

100Ωを並列に繋ぐとかなり明るくなるので、

電圧を見ると、LED1つあたり、3.2Vなので、

明日届く、定電流Diも併設すれば、ちょうどよくなるはず。

だけど、今のトコ電源が簡易で0.5Aまでなので、3Aのが届くまでしばし我慢という感じ。。

150Ωと間違えて、15Ωを繋いだのだけど、150Lux程度。

これは、LED回路側に抵抗が入ってる可能性大。

だいたい、2系統と、3系統に分かれてて、同じ系統は並列接続だったし。そういう事かもしれない。

つまり、ショートしてOKという事かもw

でも、正確に測ったら14Ωで、ここに6.3Vかかってるから、450mA流れてて、5つあるから、パネルで100w近く食ってるとなるので〜、、まあ、LEDの劣化が激しいのかも?

LEDもドライブ回路も寿命と言うことだとは感じてますが、

2〜3年でパネルが寿命で…、てのは納得いかない設計ですね。

まあ、暗めの100Lux程度に調節してつかうかな?

今の定電流回路に、50Ω併設で13.8V⇒280mA。。この程度で行こうかなーと。

それか、注文してある定電流Diフルに使っても同じくらいだしどうするか〜。

でもって、PCのモニタのバックライトの電源なのですが、いわゆる遠赤サーモパイルなムービングセンサー+タイマーなユニットで良いかな?と思っています。

パネルは電気食いですが、PC前から去れば消える設定ならさして脅威ではないかも〜。

1系統の電流60mA⇒180mA 素子20.8V程度。

13.5Lux⇒23Lux、比例にすらならない

この分圧からしてまだまだLEDの本格的駆動電圧に達していない。

多分、閾値を超える必要がある。

そうすることで、ある程度電流に見合った発光をするだろう。

それは、LEDが33Vで、素子は15V程度に下がる必要あり

ここから先は、チップパーツの定電流Diのチマチマしたハンダ付けは大変すぎるので。

50Ωの抵抗の併設の方が手っ取り早い。

---------------------------------------------------------------

ここで、電源が可変だったので変えてみたら、電源を37.6Vに下げたら65Luxと逆にかなり明るくなった。

定電流Diの特性なのかな?素子間電圧8V程度になった。まあ、グラフを見ても流れはじめの9〜10Vがピークだし。

LEDの電圧も28.9とピークになった。<まだ十分にに低いが。

だが電流が増えた分、すこし、ACアダプターが熱くなる。でも規定出力だろうから。。

照度計の問題で、ちょっと低いけど、他のモニターはこの程度。

900〜110Lux(30〜35cd)にして、LEDの寿命も考えないと、加熱によって劣化が進むと思われる。

それには、LED列には、30〜35Vを加える必要がある。

で、32〜33Vなら無難と考えている。

電源38.7Vがピーク。温度などによって、微妙には変わるけど、目で見てわからないレベル。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

バックライトのON−OFFは、焦電式人感センサー仕様にした。

サーモパイルなムービングセンサーである。

基本は人体からの輻射熱の波長をフィルターを通し、その影響で温度から静電容量が変わり電圧が変わるのをFETで増幅だったと思う。

Diに21Vかかってるので、LEDには27V。恐らく33Vが標準なので、

まだ、LEDが起動してるといえないような状態なので、

もうちょっと流せば、結構明るくなるかも??

100Ωを並列に繋ぐとかなり明るくなるので、

電圧を見ると、LED1つあたり、3.2Vなので、

明日届く、定電流Diも併設すれば、ちょうどよくなるはず。

だけど、今のトコ電源が簡易で0.5Aまでなので、3Aのが届くまでしばし我慢という感じ。。

150Ωと間違えて、15Ωを繋いだのだけど、150Lux程度。

これは、LED回路側に抵抗が入ってる可能性大。

だいたい、2系統と、3系統に分かれてて、同じ系統は並列接続だったし。そういう事かもしれない。

つまり、ショートしてOKという事かもw

でも、正確に測ったら14Ωで、ここに6.3Vかかってるから、450mA流れてて、5つあるから、パネルで100w近く食ってるとなるので〜、、まあ、LEDの劣化が激しいのかも?

LEDもドライブ回路も寿命と言うことだとは感じてますが、

2〜3年でパネルが寿命で…、てのは納得いかない設計ですね。

まあ、暗めの100Lux程度に調節してつかうかな?

今の定電流回路に、50Ω併設で13.8V⇒280mA。。この程度で行こうかなーと。

それか、注文してある定電流Diフルに使っても同じくらいだしどうするか〜。

でもって、PCのモニタのバックライトの電源なのですが、いわゆる遠赤サーモパイルなムービングセンサー+タイマーなユニットで良いかな?と思っています。

パネルは電気食いですが、PC前から去れば消える設定ならさして脅威ではないかも〜。

1系統の電流60mA⇒180mA 素子20.8V程度。

13.5Lux⇒23Lux、比例にすらならない

この分圧からしてまだまだLEDの本格的駆動電圧に達していない。

多分、閾値を超える必要がある。

そうすることで、ある程度電流に見合った発光をするだろう。

それは、LEDが33Vで、素子は15V程度に下がる必要あり

ここから先は、チップパーツの定電流Diのチマチマしたハンダ付けは大変すぎるので。

50Ωの抵抗の併設の方が手っ取り早い。

---------------------------------------------------------------

ここで、電源が可変だったので変えてみたら、電源を37.6Vに下げたら65Luxと逆にかなり明るくなった。

定電流Diの特性なのかな?素子間電圧8V程度になった。まあ、グラフを見ても流れはじめの9〜10Vがピークだし。

LEDの電圧も28.9とピークになった。<まだ十分にに低いが。

だが電流が増えた分、すこし、ACアダプターが熱くなる。でも規定出力だろうから。。

照度計の問題で、ちょっと低いけど、他のモニターはこの程度。

900〜110Lux(30〜35cd)にして、LEDの寿命も考えないと、加熱によって劣化が進むと思われる。

それには、LED列には、30〜35Vを加える必要がある。

で、32〜33Vなら無難と考えている。

電源38.7Vがピーク。温度などによって、微妙には変わるけど、目で見てわからないレベル。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

バックライトのON−OFFは、焦電式人感センサー仕様にした。

サーモパイルなムービングセンサーである。

基本は人体からの輻射熱の波長をフィルターを通し、その影響で温度から静電容量が変わり電圧が変わるのをFETで増幅だったと思う。

人体センサーの焦電ユニットは、出力電流が非常に微弱なため、430KΩを介して、空中配線のダーリントン接続したトランジスタに入れ、リレーを駆動。

人体センサーの焦電ユニットは、出力電流が非常に微弱なため、430KΩを介して、空中配線のダーリントン接続したトランジスタに入れ、リレーを駆動。

BIASはかけませんでした。

BIASはかけませんでした。

(パワーMOS-FETだと一個で済むし、リレーも要らないけど、3.3V入力で駆動はムリかな?石の種類によってはリレーがあれば動くかも。)

モニターに付けて見たけど、タイマー設定は約五分で、少々感度を落として使用してます。

(パワーMOS-FETだと一個で済むし、リレーも要らないけど、3.3V入力で駆動はムリかな?石の種類によってはリレーがあれば動くかも。)

モニターに付けて見たけど、タイマー設定は約五分で、少々感度を落として使用してます。

この程度で、作業途中で消えたりは全くないので無問題ですね。

感度半分程度。これでも、かなり離れても反応するので、

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

あと、

セメント抵抗も22Ω、50Ω、100Ωを注文してみた。パラレルにすれば出来るのだけど、

個数が増えて逆に高くなるので別々で。

注文した電源は到着まで、あと5日くらいかかりそう。

24V3Aていどの固定と、24V3Aていどの可変を直列が良かったかも。

あと、30〜50%明るくしたいが、、もう面倒。。

追記>

今のところ、明るいところで65Lux(Lx)

LED一個あたり、2.95V程度と算出。となると、やはり、ちょい低め。

電流は、定電流Diの標準値として、180mAという、あまり放熱されてないパワーLEDとしては、微妙な値。

多分、300mA程度まではOKかと思うけど、このモニタのLEDの劣化を考えると、ちょい控えめの方が良いかも知れない。

ずいぶんな欠陥のある製品だが、

発色は良い。

スキャンしたモノと、モニターの写真モードでの発色はかなり近い。

追記02>

24V3Aの電源が749円であったので、注文。

これと今使ってる9〜24V3A可変電源を直列で用いても見る予定。

ここ数日の重作業にて大変疲れました。。

230916夜>

ACアダプタが予想外に早く到着してしまった。

まあ、可変タイプも使用してみたいし、暫く寝かせる予定。

--------------------------------------------------------------------------------−−−−−

230919

PCモニタのバックライトの外部ドライブ回部の強化。

丸のこ盤用の電源24Vがあったので、3Aの9-24V可変と直列にしてテスト。

180mAの定電流回路に22Ωを並列に。出力は41〜42V程度が良いみたい。

この程度で、作業途中で消えたりは全くないので無問題ですね。

感度半分程度。これでも、かなり離れても反応するので、

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

あと、

セメント抵抗も22Ω、50Ω、100Ωを注文してみた。パラレルにすれば出来るのだけど、

個数が増えて逆に高くなるので別々で。

注文した電源は到着まで、あと5日くらいかかりそう。

24V3Aていどの固定と、24V3Aていどの可変を直列が良かったかも。

あと、30〜50%明るくしたいが、、もう面倒。。

追記>

今のところ、明るいところで65Lux(Lx)

LED一個あたり、2.95V程度と算出。となると、やはり、ちょい低め。

電流は、定電流Diの標準値として、180mAという、あまり放熱されてないパワーLEDとしては、微妙な値。

多分、300mA程度まではOKかと思うけど、このモニタのLEDの劣化を考えると、ちょい控えめの方が良いかも知れない。

ずいぶんな欠陥のある製品だが、

発色は良い。

スキャンしたモノと、モニターの写真モードでの発色はかなり近い。

追記02>

24V3Aの電源が749円であったので、注文。

これと今使ってる9〜24V3A可変電源を直列で用いても見る予定。

ここ数日の重作業にて大変疲れました。。

230916夜>

ACアダプタが予想外に早く到着してしまった。

まあ、可変タイプも使用してみたいし、暫く寝かせる予定。

--------------------------------------------------------------------------------−−−−−

230919

PCモニタのバックライトの外部ドライブ回部の強化。

丸のこ盤用の電源24Vがあったので、3Aの9-24V可変と直列にしてテスト。

180mAの定電流回路に22Ωを並列に。出力は41〜42V程度が良いみたい。

明るい。

明るい。

この状態だと、素子間が5.5〜6.5Vなので、定電流回路はあまり働いてないと思われる。

明るさは、180Lx程度。かなり明るい。

この状態だと、素子間が5.5〜6.5Vなので、定電流回路はあまり働いてないと思われる。

明るさは、180Lx程度。かなり明るい。

----------−−−−−

で、この前届いた48V3Aのアダプタををロスを増やさず可変にできないか?ということで、中を開けた。

ツメで引っかかってただけで、こじって中を開けた。

まず開けてみて、

製品として気になるのは、

ケーブルが異常に細い。

放熱板がちっちゃい。(2.5cm×2.5cmT=1mm程度)

可変改造、最初はラクに行くかと思ったが、結局パターンを追って回路図にして考えた。

----------−−−−−

で、この前届いた48V3Aのアダプタををロスを増やさず可変にできないか?ということで、中を開けた。

ツメで引っかかってただけで、こじって中を開けた。

まず開けてみて、

製品として気になるのは、

ケーブルが異常に細い。

放熱板がちっちゃい。(2.5cm×2.5cmT=1mm程度)

可変改造、最初はラクに行くかと思ったが、結局パターンを追って回路図にして考えた。

・まず、機能していない死んでる回路部分があるので、紛らわしい。

・TL431のピンアサインが左右間違ってメモしておいたのだが、なんで、これで電圧制御できるんだ??となってた。

(多分、TopViewとBottomViewの違いかな?確認したつもりなのだけど。)

・途中、60V以上に上げて、保護用ツエナーDiが死んで(死ぬとショートする構造で安全装置が働く)出力が出ず。焦った。<いつか付けたいトコだけど〜。

出来た感じ。

・まず、機能していない死んでる回路部分があるので、紛らわしい。

・TL431のピンアサインが左右間違ってメモしておいたのだが、なんで、これで電圧制御できるんだ??となってた。

(多分、TopViewとBottomViewの違いかな?確認したつもりなのだけど。)

・途中、60V以上に上げて、保護用ツエナーDiが死んで(死ぬとショートする構造で安全装置が働く)出力が出ず。焦った。<いつか付けたいトコだけど〜。

出来た感じ。

その後、負荷を繋いで1A弱でつかってみたが、

5V位、電圧降下を起こし、異常に発熱をする。

そのうち、プッツンと切れた。

FETらしいが、

ON抵抗1.75Ωと高く、許容電流4Aと低いので、放熱板の問題が大きそう。

最終的に、

FETのドライブ用ICとその付近のDiとコイルが過負荷でやられた感じだった。

FET、Diは交換できるが、ICは困難で割に合わず、コイルはトランスになってるようで、ムリに近い。

特にICとコイルはどうにもならないので、ゴミとなった。

安過ぎるのは、こんな貧弱で、お粗末なモノかと思いました。1356円したけど相場的には超安物かと。。

追記>

ところで、以前に書いたことだけれど、

48Vから41V程度へ、PWMを積分することで 下げていく方法も頭の隅にあったのだけど、

結果的には、それが良かったのかもしれないと感じた。。

ネックは積分するところ。電流に対し、比例ではない発光をするLED は、ベストに近いところを狙いたいという意味で。

いつかやるかも?

積分は、AMPのようにコイルとコンデンサーが効果的なのかな?

まあ、電力制御モードっぽい感じの要素も入ってきて。

パワーMOS-FETなどは、

ゲートの静電容量が大きいので、ゲートドライバーとかいうのが良いかな?問題はパッケージ。DIP変換基盤とか〜

それとも、SiCFETというのもちょっとたかいけど、低めの容量ではあるみたい。でも、やっぱ、高い。

ゲートドライバーなどを使わない場合は、入力Zを下げ、

サイクルを落としたほうが良いだろう。

アリエクで

「LEDストリップライト用変圧器電源,100-240vからdc 36 v 1a 2a 3a 4a 5a,1個」というのを見つけた。一列ずつなら使えそう。。

追記02>

返金対応してもらった。

もしかすると、出力が下がると、ゲートドライブの電圧も下がって、FETが過熱という可能性もあるかも?

あと、LEDは劣化してくると流れにくくなってきて、暗くなるか、制御電圧を上げて〜、と、思っていたが、

逆に同じ電圧で流れやすくなると言うことで、モニターのドライバーに負担とかもあるかも。

--------------------------------------------------------

良いスイッチングACアダプターとは?

いわゆる、降圧型スイッチンレギュレーターですね。

AmazonとかアリエクだとサクラチェッカーとかPSEマークが〜、というのはありますが、

マークなど規格を満たしてない製品でも、印刷して付ければ済んでしまうと言えばそうですね。

で、内部の構造的に考えてみると。

PCの電源(ノートを含む)など、と通じるところもあると思うのですが、

まず、

秋月や一部のPC電源の説明でも書いてあるように、

電解コンデンサーは、性能が保障された。日本製の耐久性が高く長寿命のを使ってることですね。

ギリギリの設定ではなく、耐熱温度や耐圧などにかなり余裕があると更に長寿命になり良いです。

また、日本製でも、耐熱温度は85℃と105℃があったり、

ESRの低いものや、寿命などもランクが分かれています。

負担の大きいところを重点的に改善していく必要性があるようですね。あと、外国製は当たり外れのバラツキも多くあるようです。

ZLHやOSコンが寿命が高いですが、

先ほど書いたように、余裕のある耐圧との兼ね合いもあります。

あとは、

効率とか、定格ギリギリの使用での電流、放熱の余裕とかですかね。

実は、これはかなりバラツキがぁあります。(突入電流や過電流で電圧降下して保護回路が働くとか加熱が激しいとか。)

ここらは、FETやコイルの規模の余裕が問題ありそうです。

あとは、放熱板などの、放熱性位かな。

そうそう、電流に対し、

AC入力ケーブルが異常に細すぎるというのがありました。

(効率考えて、2A弱は流れる感じなのに、、)

そういえば、100V側のヒューズも2.5Aだったから、まあそんな感じ。

DC側のケーブルも3Aを流すには細いと思いました。

効率は85%以上は欲しいですね。その分発熱も少ないと思われますし、

それがまた、回路への負担への影響の少なさに繋がれば尚更のこと。。

あと、

ACアダプターって、ABSなどのプラで覆ってるから放熱性は悪い。モノによっては良いところに換気口があれば良いですが、

前回壊れたアダプターもケースの一部がとても熱くなる状態で壊れました。

回路の一部。FETがあるところと一致してた感じです。

しかし、普通のまともなアダプターは、ケース全面から均等に発熱してる感じです。

内部を分解して思ったことは、放熱板の面積などによる放熱性もありますが、

ケース前面なのは、回路というか、ケース内部を金属(銅や真鍮)で覆っているかとか。だと思います。

----------------------------------------------------------------

自分で改良出来るのは、FET等の放熱フィン、電解コンデンサーの交換で、パラメタを注意できるならFETの交換も、

大抵NchパワーMOSFETでピン配列は一緒が多いですが、一応元の石のDATAを得て確認を。

FETのパラメタとは、耐圧や、電流、電力的計算もありますが、内部抵抗

ゲートドライブに関して、ONになる電圧が十分に低い事や、ゲートの静電容量などが主に関わります。

そこはゲートドライバーの許す範囲がぁあると思います。

あとは、パッケージがプラで覆われているかどうかですね。覆われてない場合ドレインに接続されてるだと言うことが多いです。

ACアダプタは220V/110V兼用が多く、FETは耐圧600Vが多いようです。

日本は100Vなので、少々低くてもイイとは思いますが、そもそも600Vが殆どです。

安くてマトモなのは、

大手メーカーのノートPC用のジャンクなんかも使えるかもですね。

効率が良ければ発熱が少ないですが、PCユーザーとかだと、布団と枕の間に、、とかあるかも?

オーディオ用途だと、ノイズも選定の対象になりますね。

トランスや半導体が劣化や壊れていなければ、品質に左右され、寿命が短い電解コンデンサーが一番アヤシい。

昔は、開けてみて、ホコリやコンデンサー劣化などが原因でFETが発熱⇒安全装置で遮断と言うこともあったようだ。

------------------------------------------------------------

231011

中華の770円の24V3AなACアダプターがヒドかった。

2A程度流す設定で、1分もせず、なかでポンと破裂音。壊れた。

開けてみるに、まあ、チップ抵抗が焼けていた。これがヒューズ的になっていたようだ。

その後、負荷を繋いで1A弱でつかってみたが、

5V位、電圧降下を起こし、異常に発熱をする。

そのうち、プッツンと切れた。

FETらしいが、

ON抵抗1.75Ωと高く、許容電流4Aと低いので、放熱板の問題が大きそう。

最終的に、

FETのドライブ用ICとその付近のDiとコイルが過負荷でやられた感じだった。

FET、Diは交換できるが、ICは困難で割に合わず、コイルはトランスになってるようで、ムリに近い。

特にICとコイルはどうにもならないので、ゴミとなった。

安過ぎるのは、こんな貧弱で、お粗末なモノかと思いました。1356円したけど相場的には超安物かと。。

追記>

ところで、以前に書いたことだけれど、

48Vから41V程度へ、PWMを積分することで 下げていく方法も頭の隅にあったのだけど、

結果的には、それが良かったのかもしれないと感じた。。

ネックは積分するところ。電流に対し、比例ではない発光をするLED は、ベストに近いところを狙いたいという意味で。

いつかやるかも?

積分は、AMPのようにコイルとコンデンサーが効果的なのかな?

まあ、電力制御モードっぽい感じの要素も入ってきて。

パワーMOS-FETなどは、

ゲートの静電容量が大きいので、ゲートドライバーとかいうのが良いかな?問題はパッケージ。DIP変換基盤とか〜

それとも、SiCFETというのもちょっとたかいけど、低めの容量ではあるみたい。でも、やっぱ、高い。

ゲートドライバーなどを使わない場合は、入力Zを下げ、

サイクルを落としたほうが良いだろう。

アリエクで

「LEDストリップライト用変圧器電源,100-240vからdc 36 v 1a 2a 3a 4a 5a,1個」というのを見つけた。一列ずつなら使えそう。。

追記02>

返金対応してもらった。

もしかすると、出力が下がると、ゲートドライブの電圧も下がって、FETが過熱という可能性もあるかも?

あと、LEDは劣化してくると流れにくくなってきて、暗くなるか、制御電圧を上げて〜、と、思っていたが、

逆に同じ電圧で流れやすくなると言うことで、モニターのドライバーに負担とかもあるかも。

--------------------------------------------------------

良いスイッチングACアダプターとは?

いわゆる、降圧型スイッチンレギュレーターですね。

AmazonとかアリエクだとサクラチェッカーとかPSEマークが〜、というのはありますが、

マークなど規格を満たしてない製品でも、印刷して付ければ済んでしまうと言えばそうですね。

で、内部の構造的に考えてみると。

PCの電源(ノートを含む)など、と通じるところもあると思うのですが、

まず、

秋月や一部のPC電源の説明でも書いてあるように、

電解コンデンサーは、性能が保障された。日本製の耐久性が高く長寿命のを使ってることですね。

ギリギリの設定ではなく、耐熱温度や耐圧などにかなり余裕があると更に長寿命になり良いです。

また、日本製でも、耐熱温度は85℃と105℃があったり、

ESRの低いものや、寿命などもランクが分かれています。

負担の大きいところを重点的に改善していく必要性があるようですね。あと、外国製は当たり外れのバラツキも多くあるようです。

ZLHやOSコンが寿命が高いですが、

先ほど書いたように、余裕のある耐圧との兼ね合いもあります。

あとは、

効率とか、定格ギリギリの使用での電流、放熱の余裕とかですかね。

実は、これはかなりバラツキがぁあります。(突入電流や過電流で電圧降下して保護回路が働くとか加熱が激しいとか。)

ここらは、FETやコイルの規模の余裕が問題ありそうです。

あとは、放熱板などの、放熱性位かな。

そうそう、電流に対し、

AC入力ケーブルが異常に細すぎるというのがありました。

(効率考えて、2A弱は流れる感じなのに、、)

そういえば、100V側のヒューズも2.5Aだったから、まあそんな感じ。

DC側のケーブルも3Aを流すには細いと思いました。

効率は85%以上は欲しいですね。その分発熱も少ないと思われますし、

それがまた、回路への負担への影響の少なさに繋がれば尚更のこと。。

あと、

ACアダプターって、ABSなどのプラで覆ってるから放熱性は悪い。モノによっては良いところに換気口があれば良いですが、

前回壊れたアダプターもケースの一部がとても熱くなる状態で壊れました。

回路の一部。FETがあるところと一致してた感じです。

しかし、普通のまともなアダプターは、ケース全面から均等に発熱してる感じです。

内部を分解して思ったことは、放熱板の面積などによる放熱性もありますが、

ケース前面なのは、回路というか、ケース内部を金属(銅や真鍮)で覆っているかとか。だと思います。

----------------------------------------------------------------

自分で改良出来るのは、FET等の放熱フィン、電解コンデンサーの交換で、パラメタを注意できるならFETの交換も、

大抵NchパワーMOSFETでピン配列は一緒が多いですが、一応元の石のDATAを得て確認を。

FETのパラメタとは、耐圧や、電流、電力的計算もありますが、内部抵抗

ゲートドライブに関して、ONになる電圧が十分に低い事や、ゲートの静電容量などが主に関わります。

そこはゲートドライバーの許す範囲がぁあると思います。

あとは、パッケージがプラで覆われているかどうかですね。覆われてない場合ドレインに接続されてるだと言うことが多いです。

ACアダプタは220V/110V兼用が多く、FETは耐圧600Vが多いようです。

日本は100Vなので、少々低くてもイイとは思いますが、そもそも600Vが殆どです。

安くてマトモなのは、

大手メーカーのノートPC用のジャンクなんかも使えるかもですね。

効率が良ければ発熱が少ないですが、PCユーザーとかだと、布団と枕の間に、、とかあるかも?

オーディオ用途だと、ノイズも選定の対象になりますね。

トランスや半導体が劣化や壊れていなければ、品質に左右され、寿命が短い電解コンデンサーが一番アヤシい。

昔は、開けてみて、ホコリやコンデンサー劣化などが原因でFETが発熱⇒安全装置で遮断と言うこともあったようだ。

------------------------------------------------------------

231011

中華の770円の24V3AなACアダプターがヒドかった。

2A程度流す設定で、1分もせず、なかでポンと破裂音。壊れた。

開けてみるに、まあ、チップ抵抗が焼けていた。これがヒューズ的になっていたようだ。

で、問題は、このお粗末な造りである。

基板が少々曲がってるのも気になるが、

で、問題は、このお粗末な造りである。

基板が少々曲がってるのも気になるが、

第一に出力ケーブルの銅線が細すぎる。

あと、放熱板の付いたFETなど見当たらない。つまり、FETすらない。

トランス(コイル)の規模が小さすぎる。

で、アリエクには、値段と規模から、最初から懐疑的であったが…、

という顛末を書いた。

レビュー見ると対応の悪いセラーなので、アリエクでの対処だなー、、と。

粗悪にも程がある。

中華で一番マトモだったのはこれ。

第一に出力ケーブルの銅線が細すぎる。

あと、放熱板の付いたFETなど見当たらない。つまり、FETすらない。

トランス(コイル)の規模が小さすぎる。

で、アリエクには、値段と規模から、最初から懐疑的であったが…、

という顛末を書いた。

レビュー見ると対応の悪いセラーなので、アリエクでの対処だなー、、と。

粗悪にも程がある。

中華で一番マトモだったのはこれ。

FETもバランス良いし、放熱板の面積も大きい。

ただし、電解コンデンサーの耐久性についてはまだ判らない。

------------------------------------------------------------

231122

標準的なノートPCの電源アダプターって18〜22V程度?

互換性があるかもだが、

昔のIBMのノートPCのACアダプタが20V出力だったので、片方24Vのを、コレに切り替えようと思った。

で、一応中身を開けてみたのだけど、前面真鍮の錫めっきっぽい板で覆われていた。さすが放熱に気を使っていると思う。

240104

薄々感じていたのだが、LEDは劣化すると同じ電圧で電流を食うようになる。つまり流れやすくなる。

それは、LED電球も同じのようで、古くなってくると、過大電流が流れ、制御ICが電流を遮断するので点滅する。MONOTAROのLED電球の寿命ががそうだった。

白や青LEDでは、省電力が進んでる気がするが、

LEDに流す電流に対し、光量は比例では無く非線形で、あるトコから急に明るくなり、それを更に上げていくと急激に電流(電力)を食って、大して明るくもならないので、熱問題やそれなどによる劣化も早まるだろう。

(完全な電流や電力制御ならまだ良いとは思うが、LED列の直並列状態も加わって、それほど考えて作られてない。)

なので、今は、目に悪くない程度のちょっと暗めにすると良い感じで、1V上げると十分明るくなる。それ以上に上げると、若干まぶしい。なので、そこら辺で止めている。

室内照明の方向性、明るさを少し考えると、画面反射の映り込みなども少なくなって良い。

(10個の直列LED、30〜40V程度、RL=22Ωレベルにての変化。)

いつまでも、PCのタイマーでは無く。

焦電センサーやマイクロ波、高級ならFLIRカメラで顔、視線の認識など、取り入れた方が良いかなーと思う。

〜総論〜

・モニターのバックライトは明るくすると寿命が縮まる。

・LEDは寿命に近づいて劣化してくると、同じ電圧で電流が流れやすくなる。これが主な原因だった。

<対処>

このLEDの数(直列10個)とワッテージでは、1レーン辺り22Ωを直列にして、電源は31V〜33Vの電圧を印加が良いようだ。(電源はスイッチング電源2個を直列)

つまり、22Ωをレーン数(この場合5個ほど)使う。

〜目次へ戻る〜

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

・⑨-:⑨

KEIAN

BULL-MAX KT-620RS

最後に3が付いてるのでRev.3と言うことかな?

いわゆる動物電源と言われてるヤツ。

中はホコリも殆ど無く、キレイだった

セールで購入した電源としては、それなりに持った方?

高めの負荷で落ちる症状が出てきたため、2年くらい前に交換した廃品。

パッケージ105℃のコンデンサー採用とあったような。

中を開けてみると、「JunFu」と書いてある。調べて見ると、台湾メーカー。

コンデンサーの容量に異常は無いようだった。

Amazonの記録では、レビューでは力率0.75?

80PLUS bronzeだったけ??

マルチ出力のスイッチング電源は、降圧スイッチングで電圧を言ったん下げて、その後PWMで電圧制御してるモノが多いとか。

24/02/07:ノートPCは1年以上ほぼ24時間稼働しているが、まだファンの異音の気配は無い。

GRPタックグリス等は行き渡れば相当強力なことが判る。

ベルハンマー系はどうだろう?廉価なAZだとCKM-002が液体で高性能。CKG-002がグリスタイプ。

[240316:潤滑はまだまだ持っている。]

[240409:問題の兆候無し]

[240507:無問題]

[241004:無問題]

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

・⑩-:⑩

>>ロジクールのキーボードK275の電源スイッチの突起がすり減る。

寝床で使ってるPCで、不用意にキーを押さないように、多用している。

突起を作れれば良いので細かいことは気にしない。

まず、センターからずれた位置にピンバイスで0.8mmの穴を開ける。

実際はドリルの刃を手持ちで穴を開けたが、センターからずらす理由はスイッチ部品にダメージが行かないように。

穴は、抵抗感があったらすぐにドリル刃を引っこ抜く。

電子パーツの足の切れ端を突っ込み曲げて、テープで仮固定。中粘度の瞬着を流す。

その後、重曹を少量振りかけてパテを盛ったような状態にした。

FETもバランス良いし、放熱板の面積も大きい。

ただし、電解コンデンサーの耐久性についてはまだ判らない。

------------------------------------------------------------

231122

標準的なノートPCの電源アダプターって18〜22V程度?

互換性があるかもだが、

昔のIBMのノートPCのACアダプタが20V出力だったので、片方24Vのを、コレに切り替えようと思った。

で、一応中身を開けてみたのだけど、前面真鍮の錫めっきっぽい板で覆われていた。さすが放熱に気を使っていると思う。

240104

薄々感じていたのだが、LEDは劣化すると同じ電圧で電流を食うようになる。つまり流れやすくなる。

それは、LED電球も同じのようで、古くなってくると、過大電流が流れ、制御ICが電流を遮断するので点滅する。MONOTAROのLED電球の寿命ががそうだった。

白や青LEDでは、省電力が進んでる気がするが、

LEDに流す電流に対し、光量は比例では無く非線形で、あるトコから急に明るくなり、それを更に上げていくと急激に電流(電力)を食って、大して明るくもならないので、熱問題やそれなどによる劣化も早まるだろう。

(完全な電流や電力制御ならまだ良いとは思うが、LED列の直並列状態も加わって、それほど考えて作られてない。)

なので、今は、目に悪くない程度のちょっと暗めにすると良い感じで、1V上げると十分明るくなる。それ以上に上げると、若干まぶしい。なので、そこら辺で止めている。

室内照明の方向性、明るさを少し考えると、画面反射の映り込みなども少なくなって良い。

(10個の直列LED、30〜40V程度、RL=22Ωレベルにての変化。)

いつまでも、PCのタイマーでは無く。

焦電センサーやマイクロ波、高級ならFLIRカメラで顔、視線の認識など、取り入れた方が良いかなーと思う。

〜総論〜

・モニターのバックライトは明るくすると寿命が縮まる。

・LEDは寿命に近づいて劣化してくると、同じ電圧で電流が流れやすくなる。これが主な原因だった。

<対処>

このLEDの数(直列10個)とワッテージでは、1レーン辺り22Ωを直列にして、電源は31V〜33Vの電圧を印加が良いようだ。(電源はスイッチング電源2個を直列)

つまり、22Ωをレーン数(この場合5個ほど)使う。

〜目次へ戻る〜

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

・⑨-:⑨

KEIAN

BULL-MAX KT-620RS

最後に3が付いてるのでRev.3と言うことかな?

いわゆる動物電源と言われてるヤツ。

中はホコリも殆ど無く、キレイだった

セールで購入した電源としては、それなりに持った方?

高めの負荷で落ちる症状が出てきたため、2年くらい前に交換した廃品。

パッケージ105℃のコンデンサー採用とあったような。

中を開けてみると、「JunFu」と書いてある。調べて見ると、台湾メーカー。

コンデンサーの容量に異常は無いようだった。

Amazonの記録では、レビューでは力率0.75?

80PLUS bronzeだったけ??

マルチ出力のスイッチング電源は、降圧スイッチングで電圧を言ったん下げて、その後PWMで電圧制御してるモノが多いとか。

24/02/07:ノートPCは1年以上ほぼ24時間稼働しているが、まだファンの異音の気配は無い。

GRPタックグリス等は行き渡れば相当強力なことが判る。

ベルハンマー系はどうだろう?廉価なAZだとCKM-002が液体で高性能。CKG-002がグリスタイプ。

[240316:潤滑はまだまだ持っている。]

[240409:問題の兆候無し]

[240507:無問題]

[241004:無問題]

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

・⑩-:⑩

>>ロジクールのキーボードK275の電源スイッチの突起がすり減る。

寝床で使ってるPCで、不用意にキーを押さないように、多用している。

突起を作れれば良いので細かいことは気にしない。

まず、センターからずれた位置にピンバイスで0.8mmの穴を開ける。

実際はドリルの刃を手持ちで穴を開けたが、センターからずらす理由はスイッチ部品にダメージが行かないように。

穴は、抵抗感があったらすぐにドリル刃を引っこ抜く。

電子パーツの足の切れ端を突っ込み曲げて、テープで仮固定。中粘度の瞬着を流す。

その後、重曹を少量振りかけてパテを盛ったような状態にした。

・⑪-:⑪

240911(案)

LCDの入ったボタンが高すぎるので。

・⑪-:⑪

240911(案)

LCDの入ったボタンが高すぎるので。

ちなみに、タブレットを使ったモノは既にあるが、タッチパネルはやっぱ…ということで。。

SWカバーは、手前に開くタイプとか、押し破るタイプとか、

ソフトによっては、ミサイルスイッチみたいにトグルスイッチやシーソー(フラップ)タイプ、ダイヤルや、X-Yなアナログコントローラー、とかも付けられるかも。

そうなれば、画像処理や動画処理用の5万くらいヤツの代用にもなるかも。

ついでに、

ノートPCのファンの潤滑は2年近く経っているが、まだ正常で異音がする気配は無い。

〜目次へ戻る〜

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

250206

ノートPCのファンの異音は出てない。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

・⑫-:⑫

接点

キーボード/マウスもちょっと前までカチャカチャしたクリッキーな感触と音のSW類が好まれていたが、今は静音とか、なんともはっきりしなかったりしてるね。。

ゴム皮の付いたタクトSWとかは埃よけかな。。

消しゴムは、カーボンや油脂を落とすようで、

メモリーなどの接点は、これでこする文化もアル。

AZの復活剤の説明を見て、思ったんだけど、

普通の接点復活剤は、カーボンを落とすことがメインとなるらしい。それだけなら、接点洗浄剤の方が。。

故に、酸化、硫化被膜はなかなか落ちない??

250622

ノートPCのファンに異音は無い。

電子レンジのロータリーエンコーダーは、さすがに酷使してるので、洗浄や接点グリスが良いかなーと思っている。

まだ異常は無いが、電流も多そうだし、摩滅前にでも、

接点合金って、金とかならまだしも、ニッケルやスズ合金、メッキは無いというのとか、そもそも、単なる銅や真鍮だ系統ったり。

なので、摩滅しなければ、寿命だと言うには、やはりちょっと語弊があると思っている。

使われ方に合わせて、要メンテという感じかな?

カーボン、酸化、硫化、など、除去と予防がそれである。

スライド系の接点なら、接点の潤滑も。

https://ameblo.jp/eruna-captor/entry-12885743475.html

使ってて、暫く時間をおいたら、接点がおかしいというのも多く、それは、多分、ゆっくりとした化学変化のファクターを含んでいる場合が多いかと。

白化は、主にニッケルメッキが多いかなーと感じた。拭くと取れやすいので、手の脂の酸化したモノが張り付いてるだけのモノもあるかと。

ケイグの副次的な特徴として(特にスプレーのヤツ)

・揮発成分が飛ぶと油脂が残りベトベトになる要素は極小。

・溶剤の攻撃性が低い。

・表面の摩擦係数が下がる。

接点復活王は保護特性は良いようだが、接点復活能力は弱いらしい。それにべとつく。

AZの接点復活剤プレミアムワイルドタイプのスプレーは安くて評判が良いけど、

べとつきは残ると思う。

よって、ケイグのGシリーズの希釈タイプスプレーがベストだった。

〜目次へ戻る〜

−−−−−−−−−−−−−−−

251018

ノートPCのファンの異音はまだ出ていない。

------------------------------------------

関連記事

中盤に接点復活剤に関して記述。

https://clamp-cc.sakura.ne.jp/tone-k-001.html

FS系操縦桿のSWの潤滑に関して。

https://clamp-cc.sakura.ne.jp/soujyuukan.html

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

(https://ameblo.jp/eruna-captor/)

(C): Presented by captor@えるな

<<まとめ>>

RCヘリを操縦桿で動かす。

http://clamp-cc.sakura.ne.jp/soujyuukan.html

RCヘリの姿勢制御について、

http://clamp-cc.sakura.ne.jp/Seigyo-R.html

ヘリなどの主にメカニカル制御について、

http://clamp-cc.sakura.ne.jp/heli-r001.html

古いエアコンチューンナップ?

http://clamp-cc.sakura.ne.jp/Aircon-S.html

太陽電池と、鉛電池の再生、延命

http://clamp-cc.sakura.ne.jp/S-N-J.html

ヘッドフォンAMPなど

http://clamp-cc.sakura.ne.jp/tone-k-001.html

光線銃の制作

http://clamp-cc.sakura.ne.jp/kousenjyu.html

中周波なEMSの製作

http://clamp-cc.sakura.ne.jp/M-EMS.html

<<他>>

電解メッキ

https://ameblo.jp/eruna-captor/entry-12365554459.html

☆ぬいぐるみやCDなど樹脂を紫外線から保護+近況☆

https://ameblo.jp/eruna-captor/entry-12939307281.html

※:[CTRL+ホイール]で文字の大きさを可変出来ます。[F3]或いは[Ctrl+F]キーで文字検索が出来ます。(ブラウザ機能)

<ちょっと下の方に各説明部分に飛べる[目次]があります。 (戻るときは[目次へ戻る]をクリックすると良いかと。[ブラウザとの相性がありまして])>

[Ctrl+F5]か[Ctrl+R]にて最新情報にリロード出来ます。(ブラウザの機能)

ちなみに、タブレットを使ったモノは既にあるが、タッチパネルはやっぱ…ということで。。

SWカバーは、手前に開くタイプとか、押し破るタイプとか、

ソフトによっては、ミサイルスイッチみたいにトグルスイッチやシーソー(フラップ)タイプ、ダイヤルや、X-Yなアナログコントローラー、とかも付けられるかも。

そうなれば、画像処理や動画処理用の5万くらいヤツの代用にもなるかも。

ついでに、

ノートPCのファンの潤滑は2年近く経っているが、まだ正常で異音がする気配は無い。

〜目次へ戻る〜

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

250206

ノートPCのファンの異音は出てない。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

・⑫-:⑫

接点

キーボード/マウスもちょっと前までカチャカチャしたクリッキーな感触と音のSW類が好まれていたが、今は静音とか、なんともはっきりしなかったりしてるね。。

ゴム皮の付いたタクトSWとかは埃よけかな。。

消しゴムは、カーボンや油脂を落とすようで、

メモリーなどの接点は、これでこする文化もアル。

AZの復活剤の説明を見て、思ったんだけど、

普通の接点復活剤は、カーボンを落とすことがメインとなるらしい。それだけなら、接点洗浄剤の方が。。

故に、酸化、硫化被膜はなかなか落ちない??

250622

ノートPCのファンに異音は無い。

電子レンジのロータリーエンコーダーは、さすがに酷使してるので、洗浄や接点グリスが良いかなーと思っている。

まだ異常は無いが、電流も多そうだし、摩滅前にでも、

接点合金って、金とかならまだしも、ニッケルやスズ合金、メッキは無いというのとか、そもそも、単なる銅や真鍮だ系統ったり。

なので、摩滅しなければ、寿命だと言うには、やはりちょっと語弊があると思っている。

使われ方に合わせて、要メンテという感じかな?

カーボン、酸化、硫化、など、除去と予防がそれである。

スライド系の接点なら、接点の潤滑も。

https://ameblo.jp/eruna-captor/entry-12885743475.html

使ってて、暫く時間をおいたら、接点がおかしいというのも多く、それは、多分、ゆっくりとした化学変化のファクターを含んでいる場合が多いかと。

白化は、主にニッケルメッキが多いかなーと感じた。拭くと取れやすいので、手の脂の酸化したモノが張り付いてるだけのモノもあるかと。

ケイグの副次的な特徴として(特にスプレーのヤツ)

・揮発成分が飛ぶと油脂が残りベトベトになる要素は極小。

・溶剤の攻撃性が低い。

・表面の摩擦係数が下がる。

接点復活王は保護特性は良いようだが、接点復活能力は弱いらしい。それにべとつく。

AZの接点復活剤プレミアムワイルドタイプのスプレーは安くて評判が良いけど、

べとつきは残ると思う。

よって、ケイグのGシリーズの希釈タイプスプレーがベストだった。

〜目次へ戻る〜

−−−−−−−−−−−−−−−

251018

ノートPCのファンの異音はまだ出ていない。

------------------------------------------

関連記事

中盤に接点復活剤に関して記述。

https://clamp-cc.sakura.ne.jp/tone-k-001.html

FS系操縦桿のSWの潤滑に関して。

https://clamp-cc.sakura.ne.jp/soujyuukan.html

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

(https://ameblo.jp/eruna-captor/)

(C): Presented by captor@えるな

<<まとめ>>

RCヘリを操縦桿で動かす。

http://clamp-cc.sakura.ne.jp/soujyuukan.html

RCヘリの姿勢制御について、

http://clamp-cc.sakura.ne.jp/Seigyo-R.html

ヘリなどの主にメカニカル制御について、

http://clamp-cc.sakura.ne.jp/heli-r001.html

古いエアコンチューンナップ?

http://clamp-cc.sakura.ne.jp/Aircon-S.html

太陽電池と、鉛電池の再生、延命

http://clamp-cc.sakura.ne.jp/S-N-J.html

ヘッドフォンAMPなど

http://clamp-cc.sakura.ne.jp/tone-k-001.html

光線銃の制作

http://clamp-cc.sakura.ne.jp/kousenjyu.html

中周波なEMSの製作

http://clamp-cc.sakura.ne.jp/M-EMS.html

<<他>>

電解メッキ

https://ameblo.jp/eruna-captor/entry-12365554459.html

☆ぬいぐるみやCDなど樹脂を紫外線から保護+近況☆

https://ameblo.jp/eruna-captor/entry-12939307281.html

※:[CTRL+ホイール]で文字の大きさを可変出来ます。[F3]或いは[Ctrl+F]キーで文字検索が出来ます。(ブラウザ機能)

<ちょっと下の方に各説明部分に飛べる[目次]があります。 (戻るときは[目次へ戻る]をクリックすると良いかと。[ブラウザとの相性がありまして])>

[Ctrl+F5]か[Ctrl+R]にて最新情報にリロード出来ます。(ブラウザの機能)