�ǂ����A�ŋ߂͕����ł��郊���R��������j�b�g�������悤�ł��̂ŁA

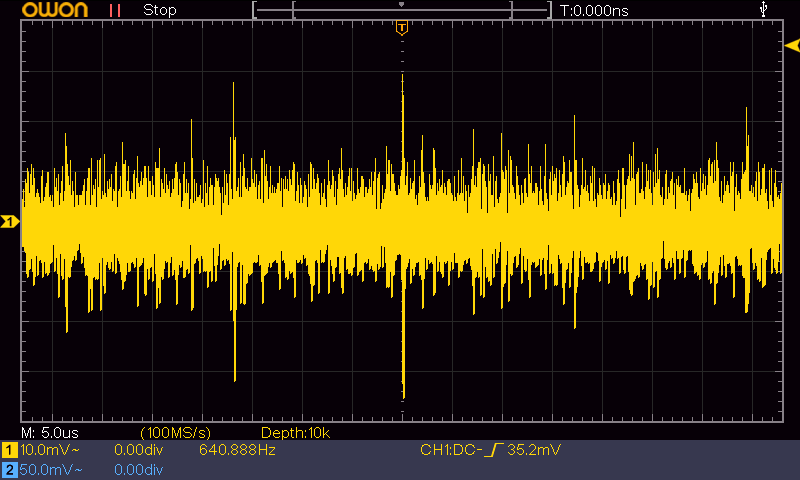

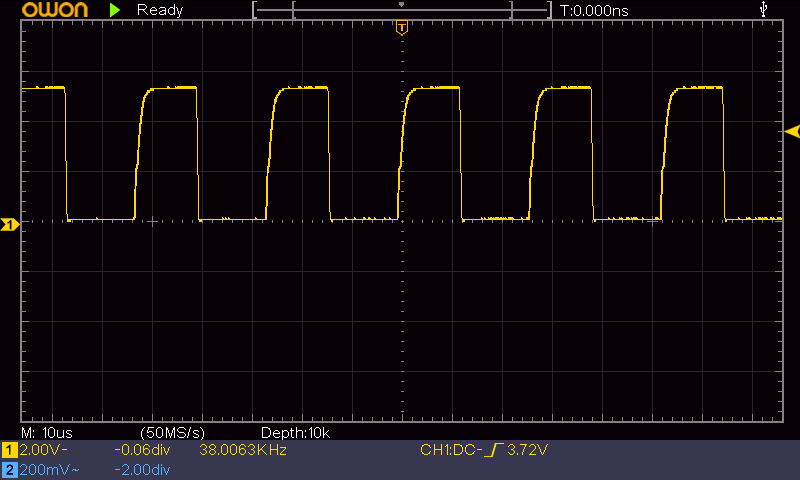

���R�g���l���܂��B

�ǂ����A�ŋ߂͕����ł��郊���R��������j�b�g�������悤�ł��̂ŁA

���R�g���l���܂��B

�̐S�̔{���ł����A

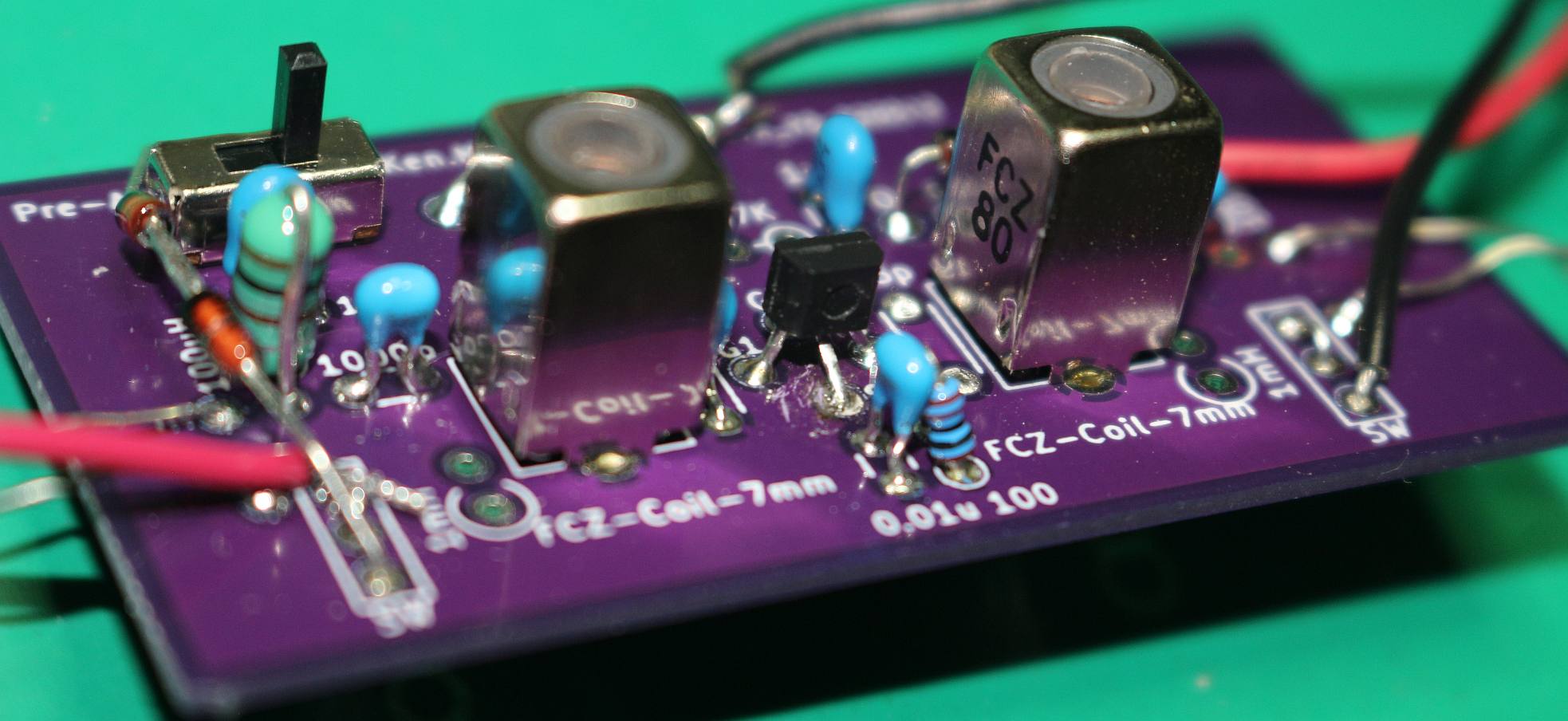

AGC�F�I�[�g�Q�C���R���g���[����H�ɂȂ��Ă郂�m������܂����A

�������̎�����W���[���̋K�i�\�������Ƃ���50�`80dB�Ƃ������ƂŁA�������ɐv���Ă���܂��B

�Q�C�����K�v�ł����A

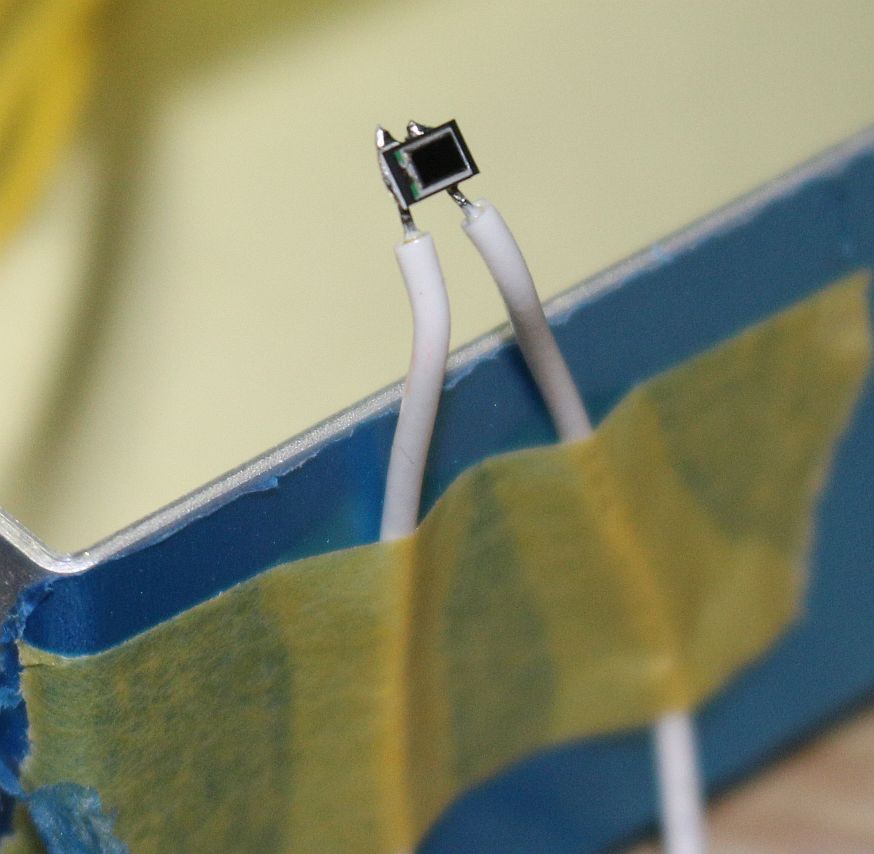

�ʐς̍L��PIN�t�H�gDi�ɋt�o�C�A�X�d���������Ďg�p���邱�Ƃł��҂����Ƃ��o���܂��B

�t�H�g�_�C�I�[�h�ɋt�o�C�A�X����������

PN�ڍ��ʂɎ��R�d�q�̖���������R�w���L����܂��B

���傤�ǁA�R���f���T�[�̋ɔԋ������L����̂Ɠ����ł��̂ŁA

�ڍ��ʂ̗e�ʂ�����A����������������I�ɏオ��܂��B

�܂��A�M�U������d�q�����Ȃ��Ȃ�̂Ńm�C�Y���}�����邩�Ǝv���܂��B

��H�́A����(�S�����z)�ň�_�A�[�X�̃V�[���h����K�v������܂��B

�o����Ό��w�t�B���^�����邩�A

�ԊO�p�̃t�H�gDi�Ɣ��������ł���悤�Ƀ\�P�b�g�ɂ��Ă����ƕ֗��ł��B

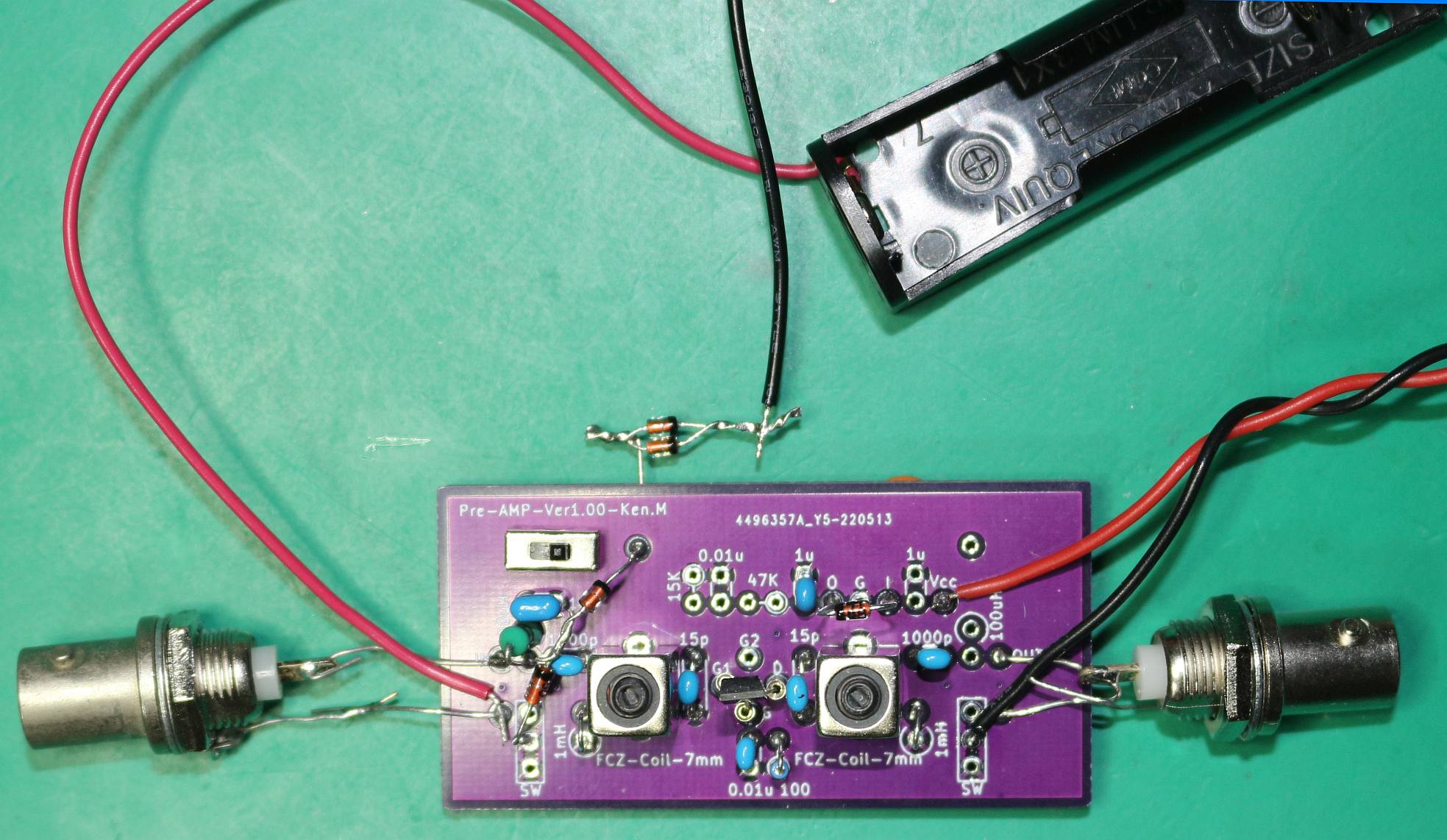

�����́A50�{�ɏグ�Ă���A���[�m�C�Y��BPF��ʂ��A1500�{��

�ŏ���Pre-AMP�����́A���܂�グ������ƁA�ʂ̍����g���ɂĐM�����O�a���Ă��܂��܂��B

���g�pDi�́A1N60�Ƃ����Q���}�j�E���_�C�I�[�h(�M�Ɏア�̂ň����ɒ���)���A

���d���p(PN�ڍ��ʂ̗e�ʂ��Ⴂ)�ŏ������d���̒Ⴂ�V���b�g�L�o���ADi���ǂ����ȂƎv���܂��B

1SS99�ƌ����̂��A���̂ł��ꂪ�x�X�g�ł����A�p�łł��āA�ǂ��ɂ����B���邩�A���̑�֕i���L���ł��B

���F������H�̐ݒ肪�ɂ��悤�Ȃ̂ŁA

C3�F56�`100pF

C4�AC8�F1500�`3000pF

�ɂ���Ɨǂ��ł��B

BPF��Q�l���A�����Ƌ��߂ėǂ��Ǝv���܂��B

U4�̃Q�C�����傫�߂ł��̂ŁA

�̐S�̔{���ł����A

AGC�F�I�[�g�Q�C���R���g���[����H�ɂȂ��Ă郂�m������܂����A

�������̎�����W���[���̋K�i�\�������Ƃ���50�`80dB�Ƃ������ƂŁA�������ɐv���Ă���܂��B

�Q�C�����K�v�ł����A

�ʐς̍L��PIN�t�H�gDi�ɋt�o�C�A�X�d���������Ďg�p���邱�Ƃł��҂����Ƃ��o���܂��B

�t�H�g�_�C�I�[�h�ɋt�o�C�A�X����������

PN�ڍ��ʂɎ��R�d�q�̖���������R�w���L����܂��B

���傤�ǁA�R���f���T�[�̋ɔԋ������L����̂Ɠ����ł��̂ŁA

�ڍ��ʂ̗e�ʂ�����A����������������I�ɏオ��܂��B

�܂��A�M�U������d�q�����Ȃ��Ȃ�̂Ńm�C�Y���}�����邩�Ǝv���܂��B

��H�́A����(�S�����z)�ň�_�A�[�X�̃V�[���h����K�v������܂��B

�o����Ό��w�t�B���^�����邩�A

�ԊO�p�̃t�H�gDi�Ɣ��������ł���悤�Ƀ\�P�b�g�ɂ��Ă����ƕ֗��ł��B

�����́A50�{�ɏグ�Ă���A���[�m�C�Y��BPF��ʂ��A1500�{��

�ŏ���Pre-AMP�����́A���܂�グ������ƁA�ʂ̍����g���ɂĐM�����O�a���Ă��܂��܂��B

���g�pDi�́A1N60�Ƃ����Q���}�j�E���_�C�I�[�h(�M�Ɏア�̂ň����ɒ���)���A

���d���p(PN�ڍ��ʂ̗e�ʂ��Ⴂ)�ŏ������d���̒Ⴂ�V���b�g�L�o���ADi���ǂ����ȂƎv���܂��B

1SS99�ƌ����̂��A���̂ł��ꂪ�x�X�g�ł����A�p�łł��āA�ǂ��ɂ����B���邩�A���̑�֕i���L���ł��B

���F������H�̐ݒ肪�ɂ��悤�Ȃ̂ŁA

C3�F56�`100pF

C4�AC8�F1500�`3000pF

�ɂ���Ɨǂ��ł��B

BPF��Q�l���A�����Ƌ��߂ėǂ��Ǝv���܂��B

U4�̃Q�C�����傫�߂ł��̂ŁA

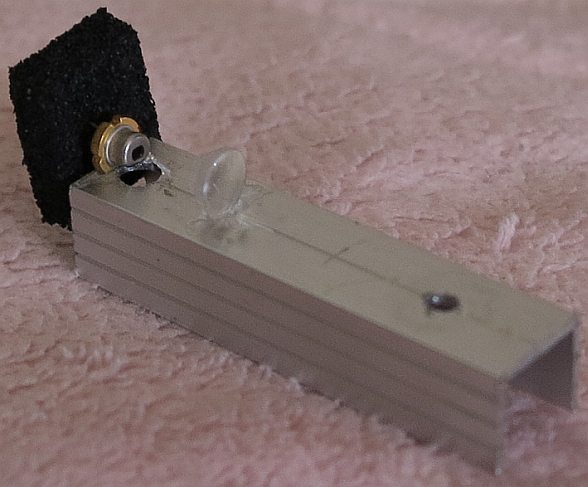

�~�������Y�Ő����ʂ̎��E�⊴�x���グ����A

����ʂւ̒��˓����悯

���w�t�B���^�[

����ʐ�

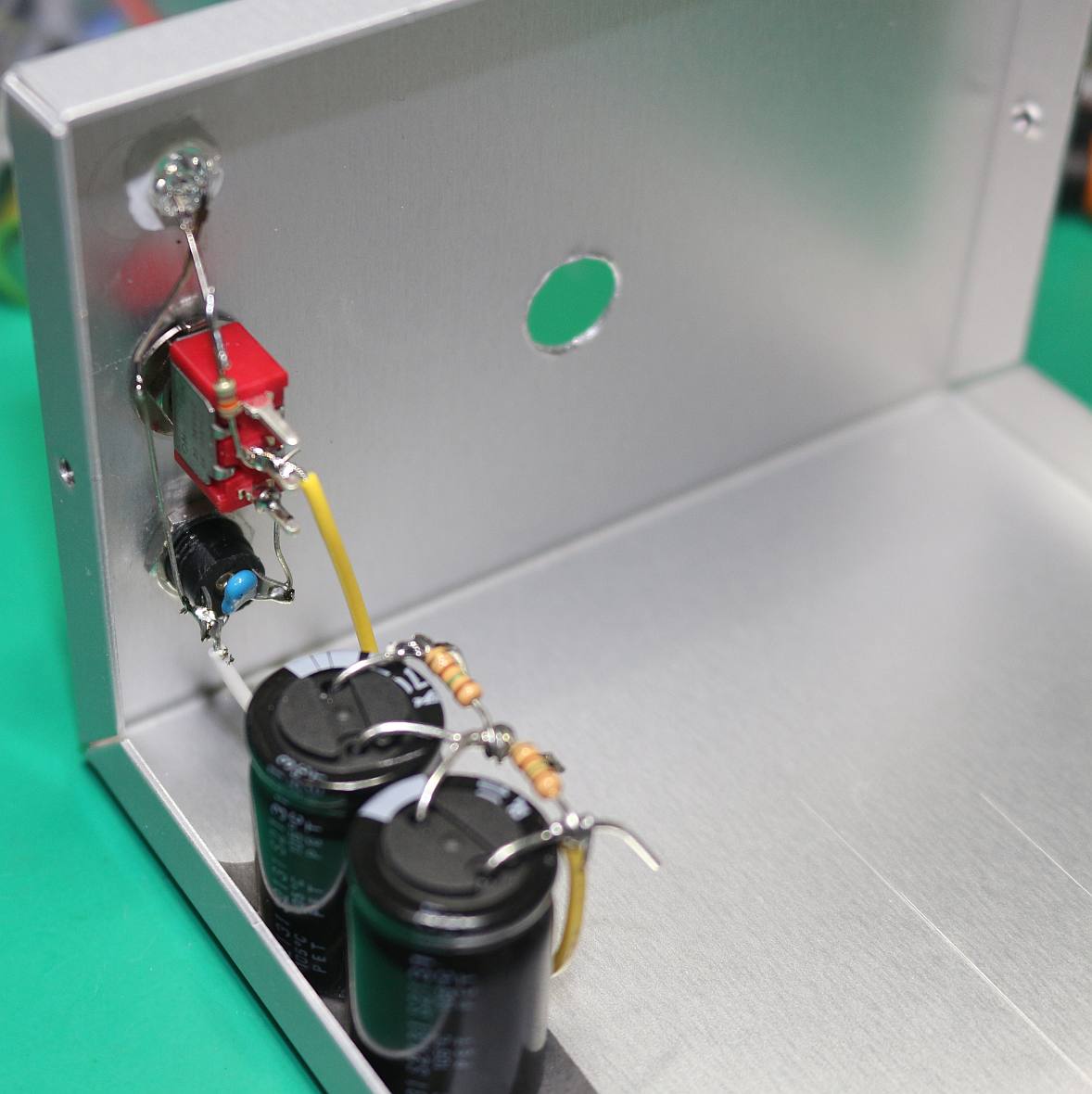

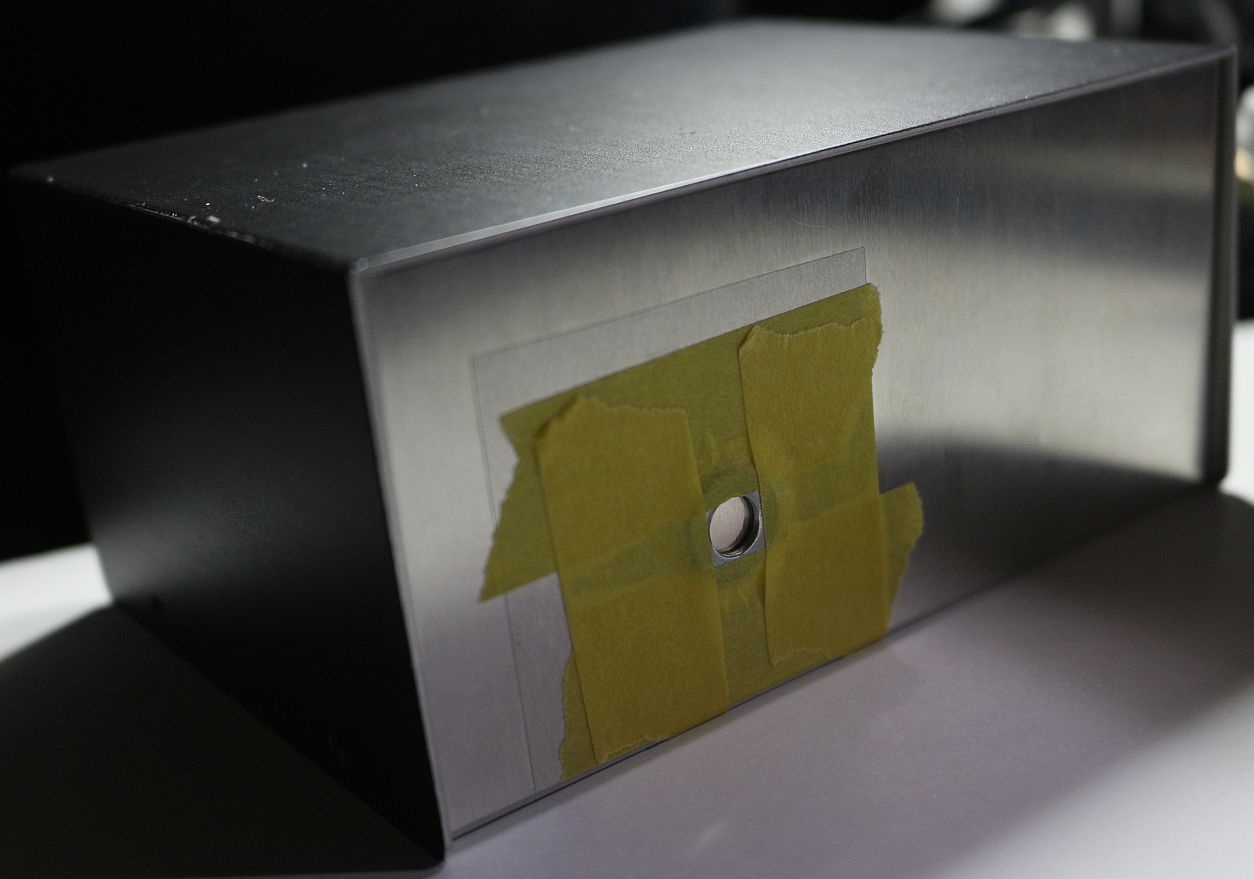

�����P�[�X�ł̃V�[���h�{��_�A�[�X

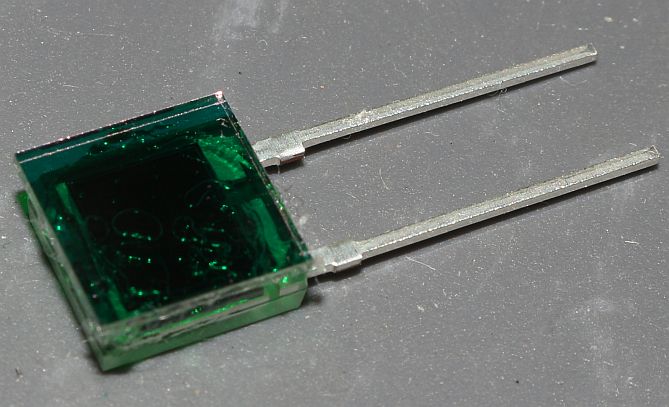

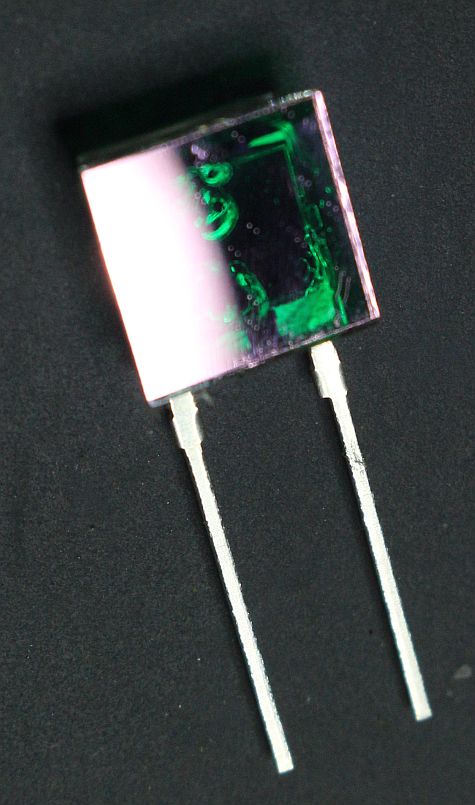

�t�H�gDi �FTPS703(�ԊO�̏ꍇ(��))�A

S6775(�����̏ꍇ(�H))���ԃt�B���^�[���炢�͕K�v

�o�C�A�X��R�͎���ʐςɂ���čœK������Ă܂��B

500mH�̓I�v�V�������V�[���h�d�v�@�@(��)

��R�͋����疌�B(��)

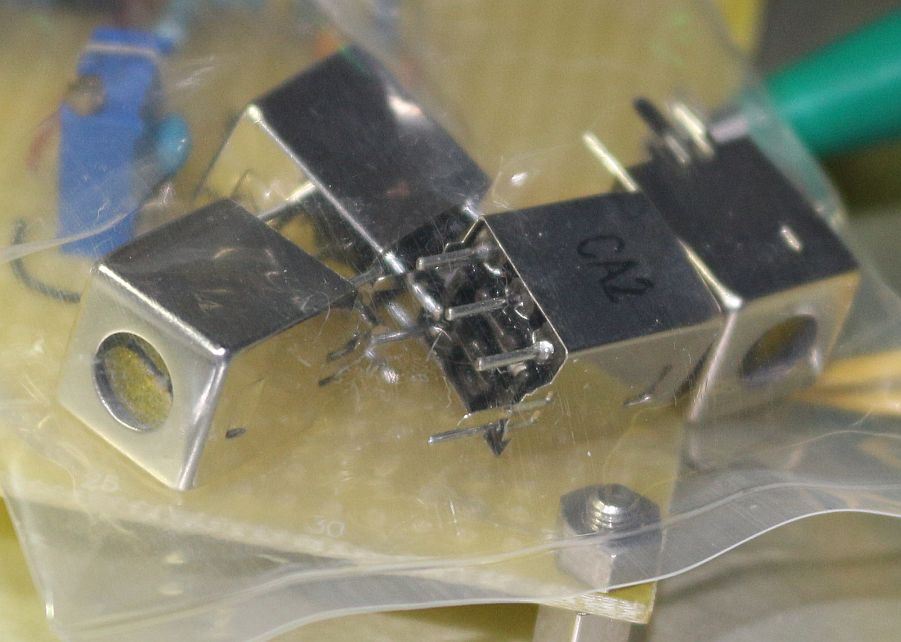

BPF�Ɏg��330pF�̃R���f���T�[�̓|���G�`�������|���v���s����(��)

���̃R���f���T�̓Z���~�b�N���邢�͐ϑw�Z���~�b�N(�H)(��)

OP-AMP�FTL071��TL072(NJM072)��TL071(��)(�H)

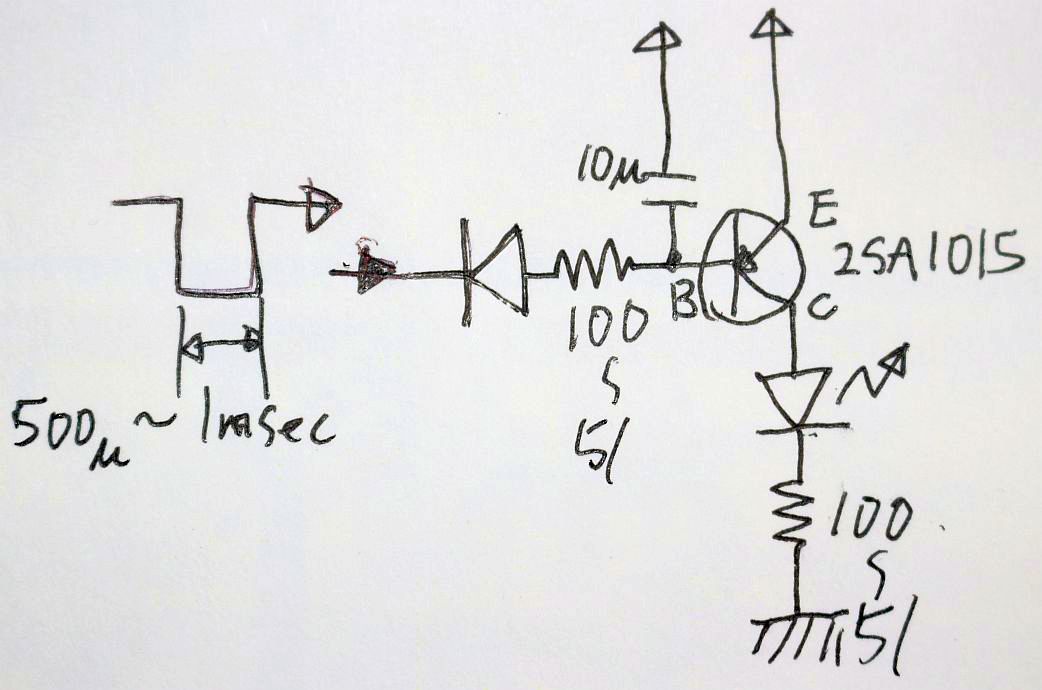

�g�����W�X�^�F2SC1815(��)

Di�F1N60(�M�ɒ���)��1SS99�݊��i�B(�H)

�Q�C����R11�ł������\�B

��쓮����ꍇ��R11��傫���AC9��傫��(��{���炢�����E)

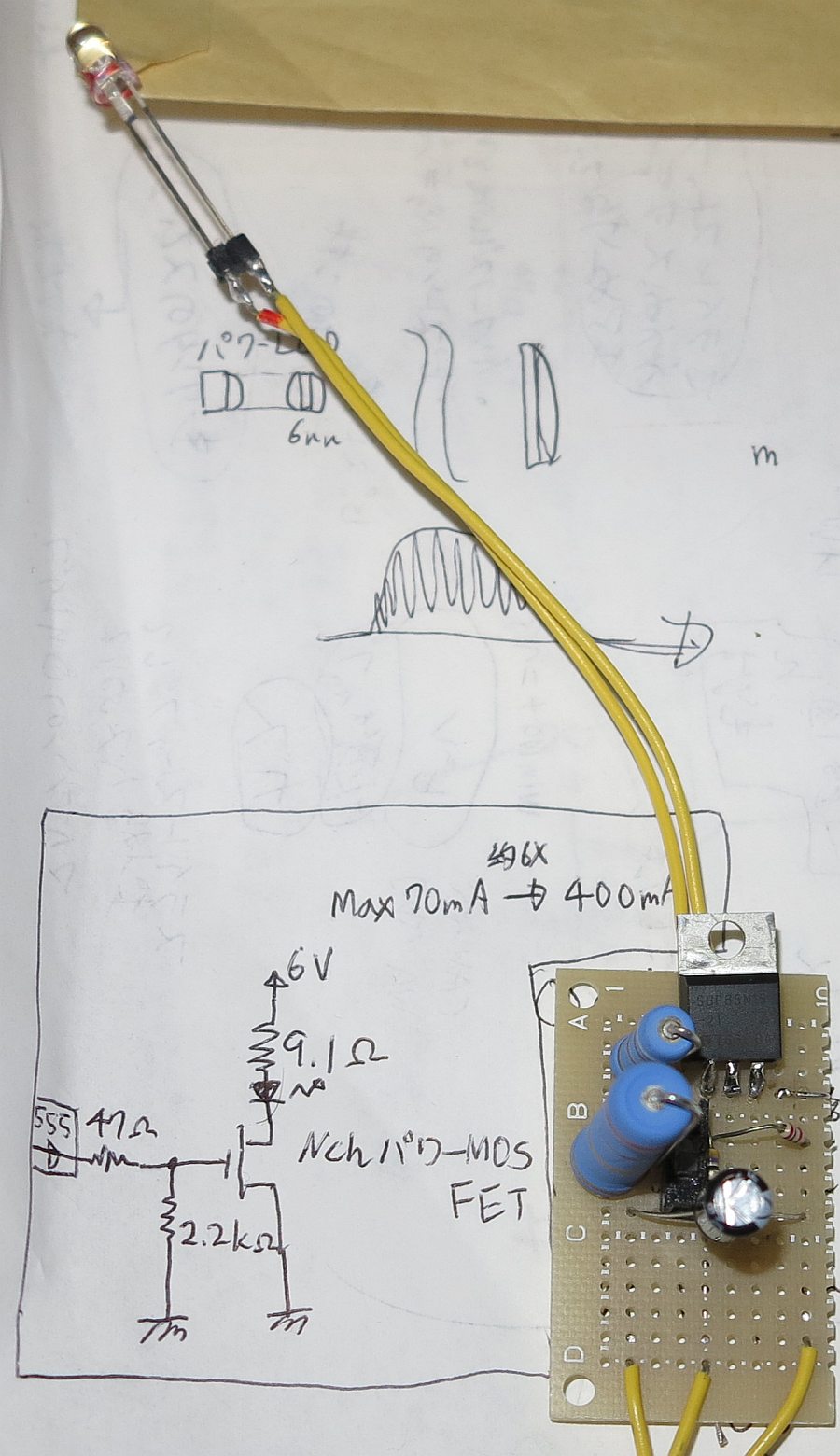

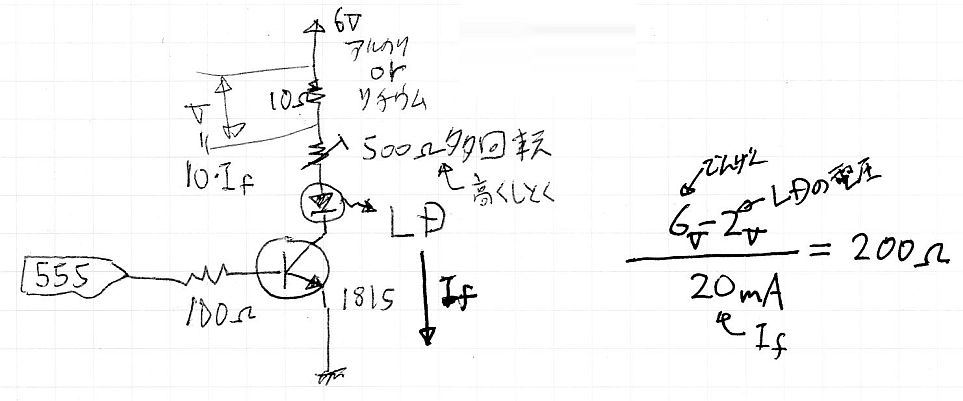

NE555�̏o�͂́ATr�ő������\�B

��F��Γd���F

�H�F�H���d�q�F

���F�����G���V���b�v�F

�����[���������ꍇ�Ƃ��Ńg�����W�X�^���g�������ꍇ��2SA1815���荠�ŁA���^�Ŕ�r�I��d���ň����ƂȂ��BC337(�H��)�Ȃ��ǂ����Ǝv���܂��B

���[�^�[�Ȃǂ��_�C���N�g�ɓ����������ꍇ�APNP�œd�����傫�����̂��A�p���[FET�Ȃǂ��ǂ��ł����A�m�C�Y���߂��Ă��Ȃ��悤�ɁB

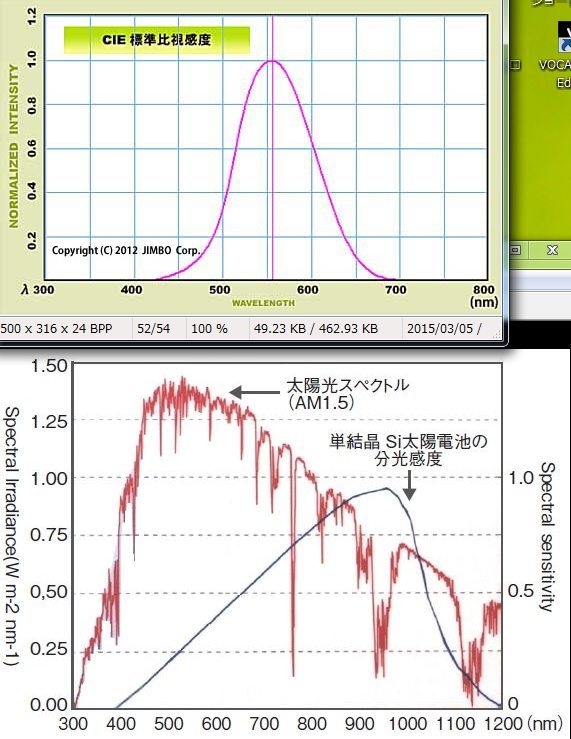

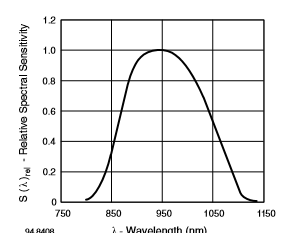

�l�Ԃ́A700nm�����͋ɓx�Ɍ����Ȃ��Ȃ�܂��B

���A�����Ə����������肵�܂��B

���O�ŁA

850nm�p���[LED�Ƃ�

650�Ƃ��ߐԊO��780nm���[�U�[�Ȃǂ��g���ȊO�́A

�ԊO��������W���[���{940nm(�����Ȃ�)���炢�̍��o�͂ȐԊO�p���[LED���ȒP�ł͂���܂��B

���̂Ƃ��A���w�t�B���^�[��A�ő�Q�C���ȂǓ����͌��\�Ⴂ�܂��̂ŁA

���w�t�B���^�͋����A940nm�t�߂������߂��Ȃ��̂�����܂��B

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

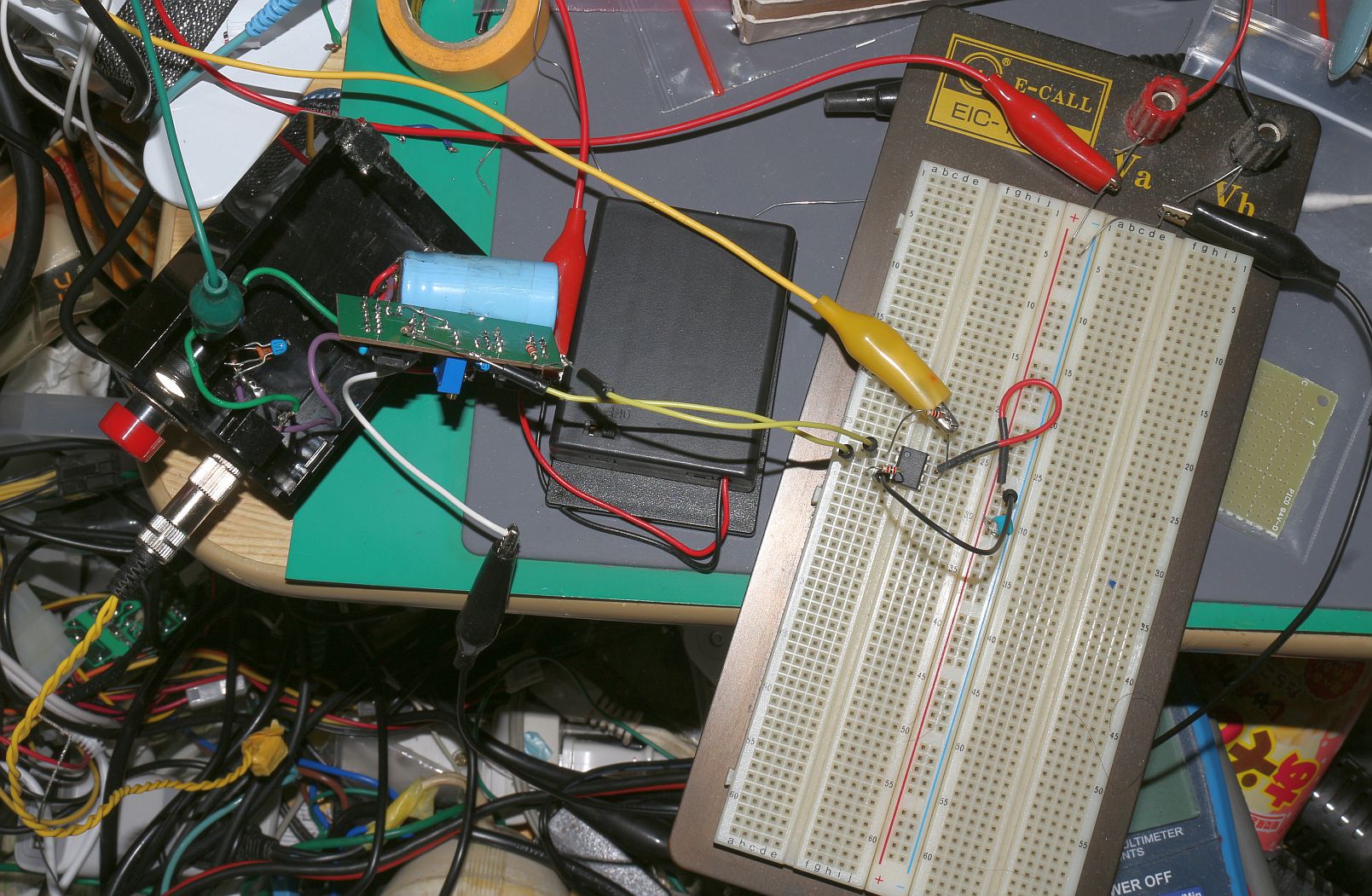

�NjL(����)��

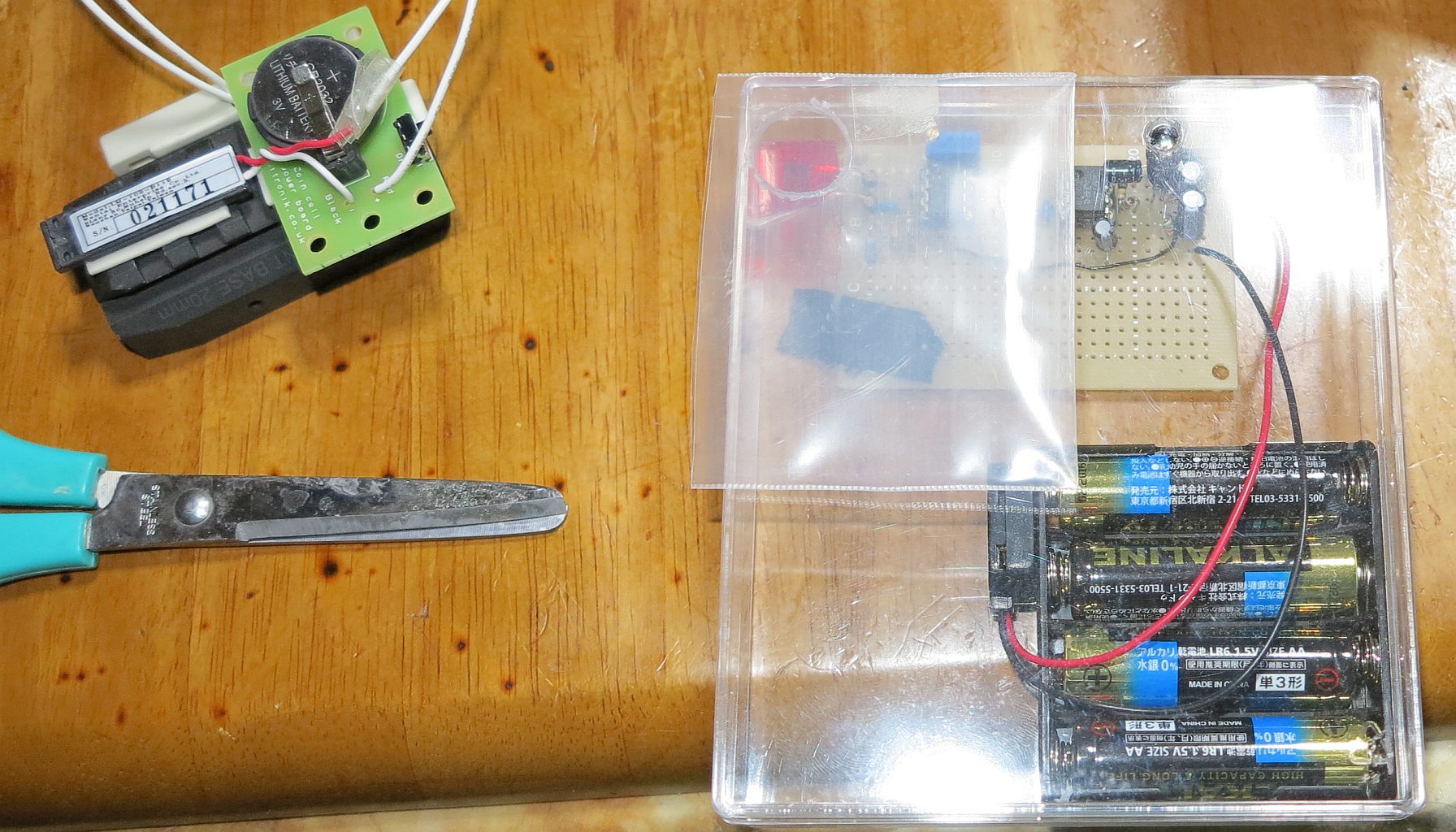

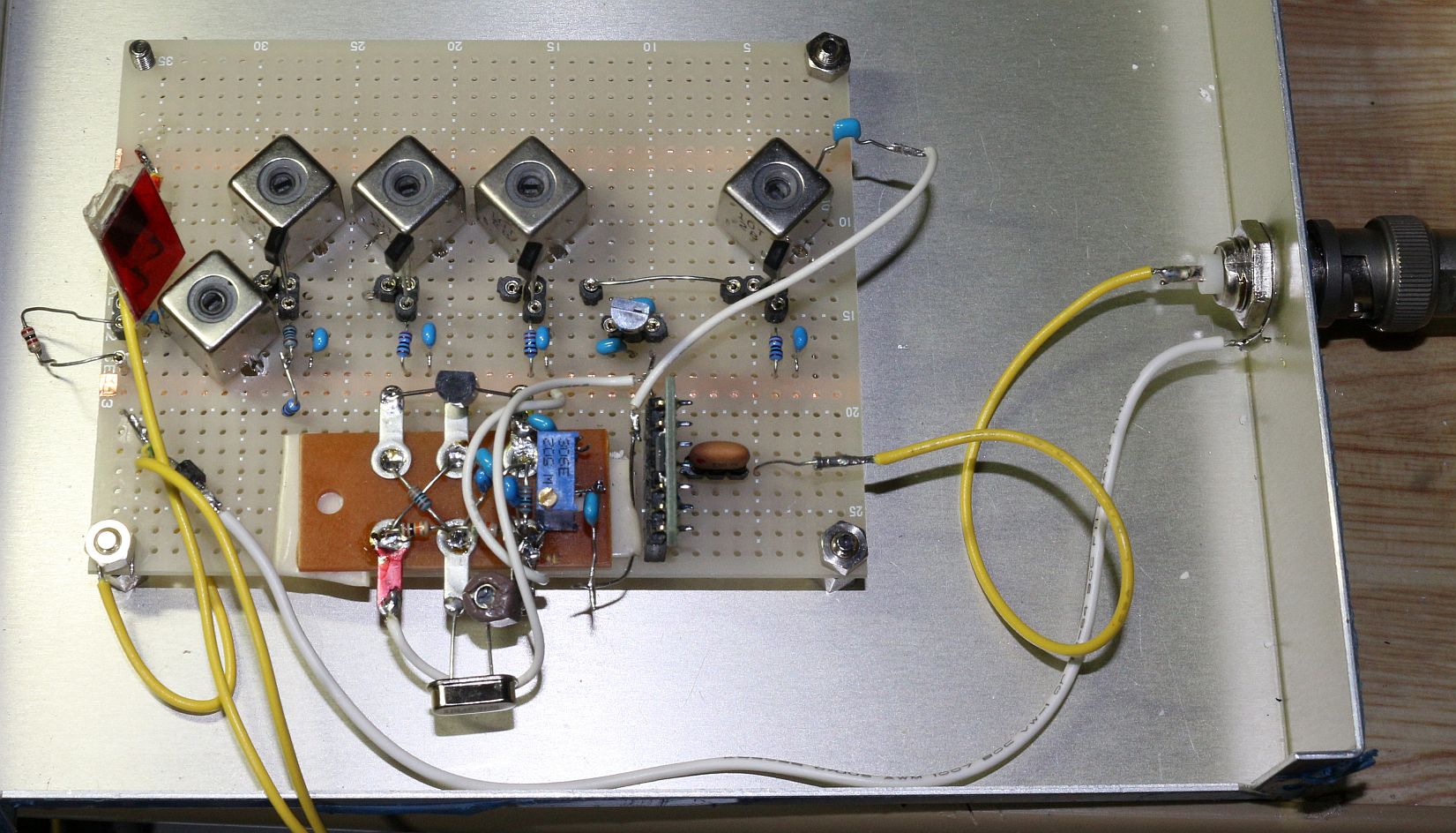

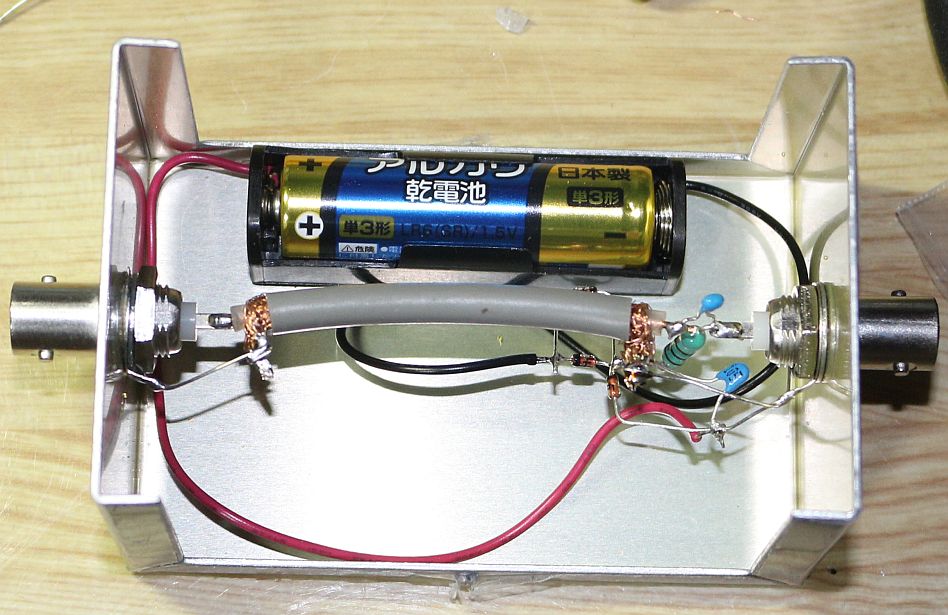

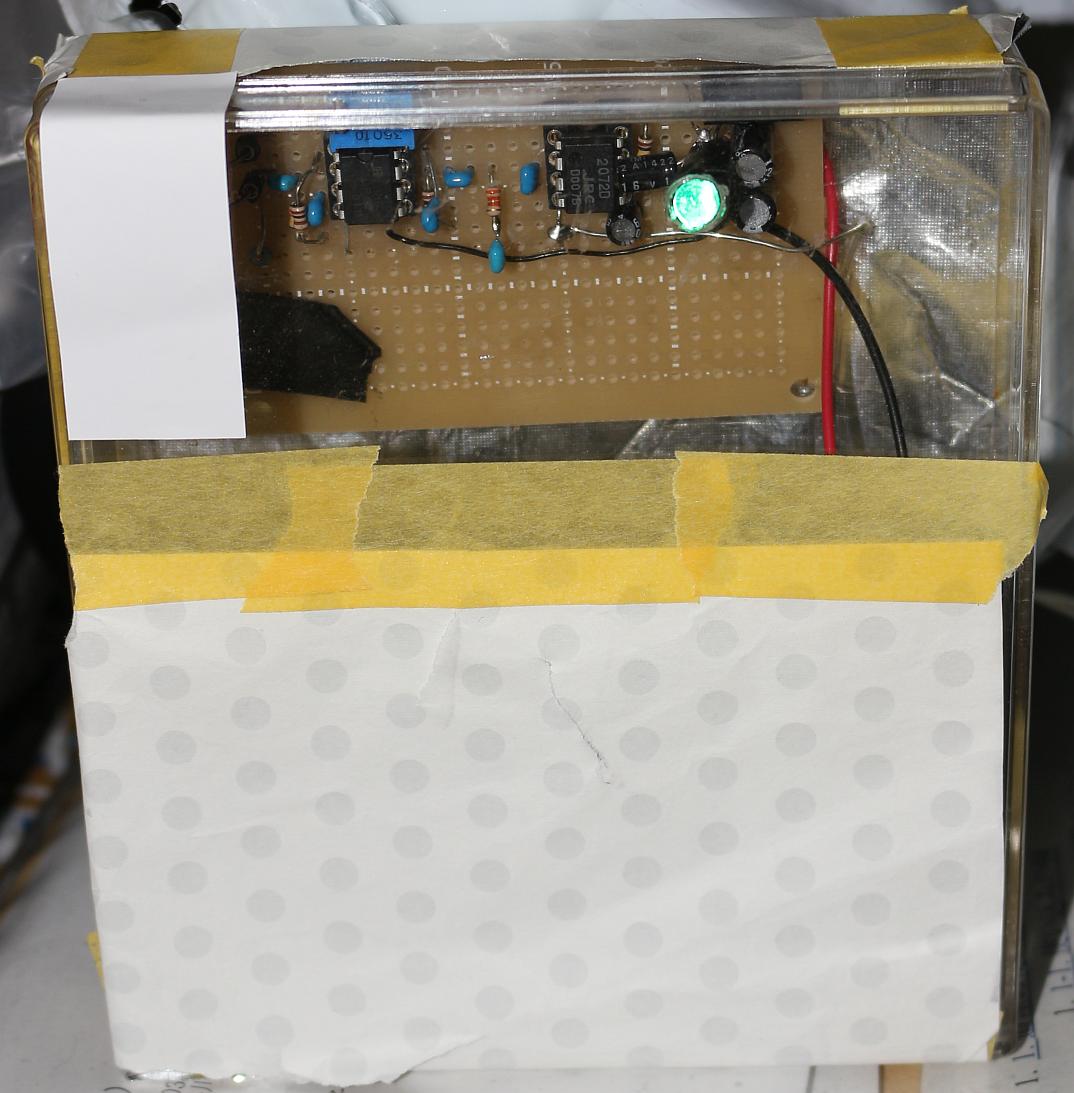

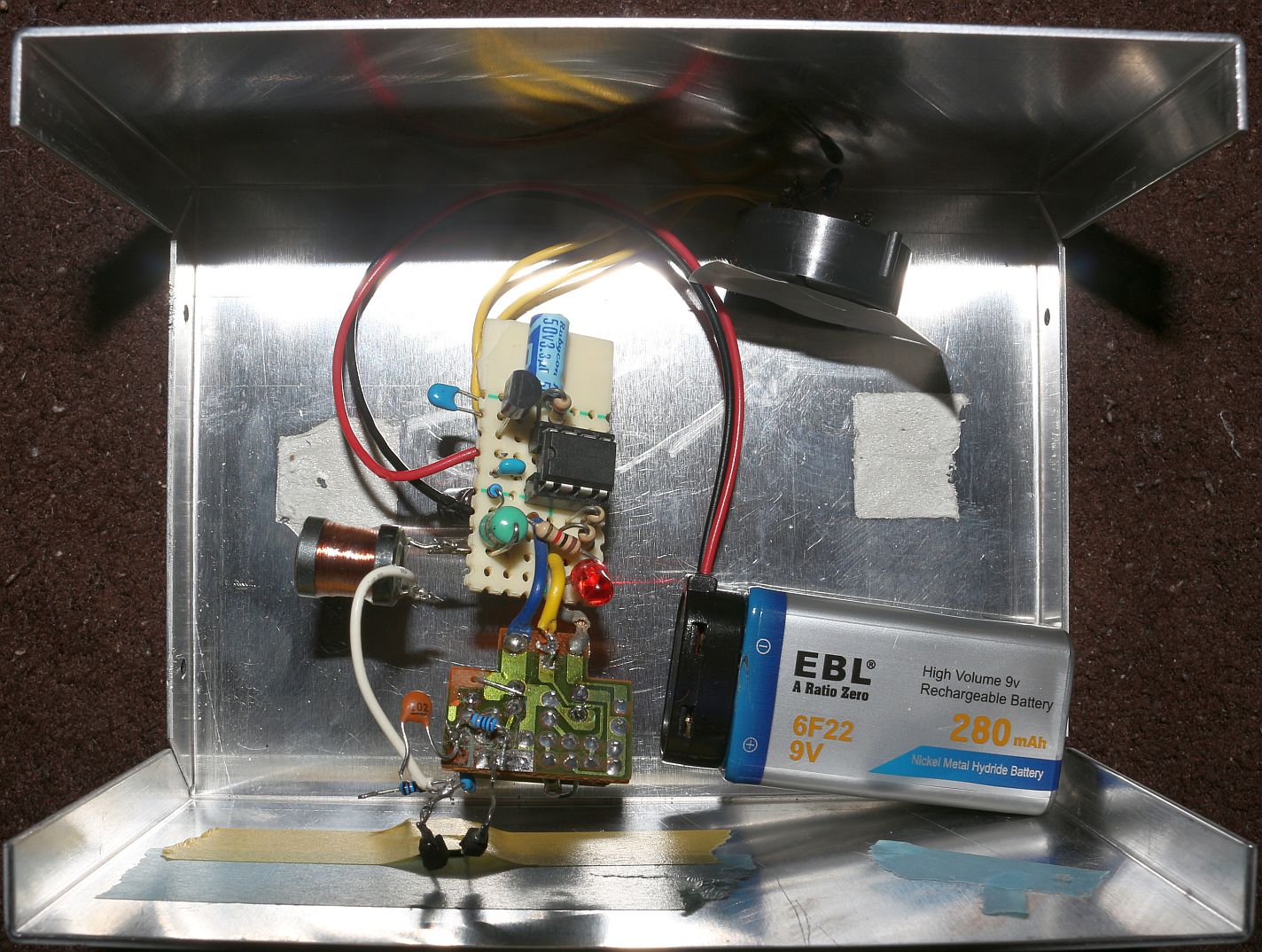

�Ƃ肠�����A���~�P�[�X�ɂ������V�[���h�ƈ�_�A�[�X��������A

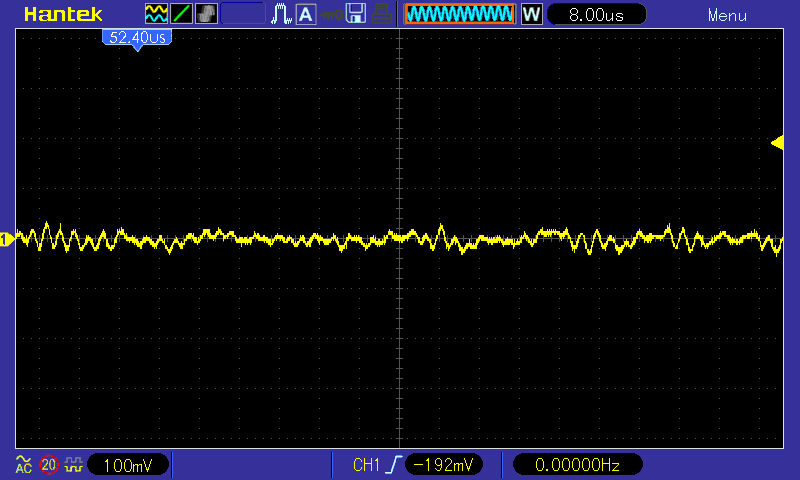

�������m�C�Y������܂����B

C9��0.001��F�܂ʼn�������A���x������Ȃ�ɏオ��܂����B

�܂��]�T������܂��̂ŁA

�I�v�V�����Ŗ]�ݔ�������500mH�̃`���[�N�R�C�������܂��Ă݂���A

���Ȃ芴�x���オ��܂����B

����āA�����R�����W���[�������Ȃ���銴�x�ɂȂ�܂����B

500mH���A�����Ƒ傫�ȃ`���[�N�R�C������������ƃC�P�����ł��ˁB

�~�������Y�Ő����ʂ̎��E�⊴�x���グ����A

����ʂւ̒��˓����悯

���w�t�B���^�[

����ʐ�

�����P�[�X�ł̃V�[���h�{��_�A�[�X

�t�H�gDi �FTPS703(�ԊO�̏ꍇ(��))�A

S6775(�����̏ꍇ(�H))���ԃt�B���^�[���炢�͕K�v

�o�C�A�X��R�͎���ʐςɂ���čœK������Ă܂��B

500mH�̓I�v�V�������V�[���h�d�v�@�@(��)

��R�͋����疌�B(��)

BPF�Ɏg��330pF�̃R���f���T�[�̓|���G�`�������|���v���s����(��)

���̃R���f���T�̓Z���~�b�N���邢�͐ϑw�Z���~�b�N(�H)(��)

OP-AMP�FTL071��TL072(NJM072)��TL071(��)(�H)

�g�����W�X�^�F2SC1815(��)

Di�F1N60(�M�ɒ���)��1SS99�݊��i�B(�H)

�Q�C����R11�ł������\�B

��쓮����ꍇ��R11��傫���AC9��傫��(��{���炢�����E)

NE555�̏o�͂́ATr�ő������\�B

��F��Γd���F

�H�F�H���d�q�F

���F�����G���V���b�v�F

�����[���������ꍇ�Ƃ��Ńg�����W�X�^���g�������ꍇ��2SA1815���荠�ŁA���^�Ŕ�r�I��d���ň����ƂȂ��BC337(�H��)�Ȃ��ǂ����Ǝv���܂��B

���[�^�[�Ȃǂ��_�C���N�g�ɓ����������ꍇ�APNP�œd�����傫�����̂��A�p���[FET�Ȃǂ��ǂ��ł����A�m�C�Y���߂��Ă��Ȃ��悤�ɁB

�l�Ԃ́A700nm�����͋ɓx�Ɍ����Ȃ��Ȃ�܂��B

���A�����Ə����������肵�܂��B

���O�ŁA

850nm�p���[LED�Ƃ�

650�Ƃ��ߐԊO��780nm���[�U�[�Ȃǂ��g���ȊO�́A

�ԊO��������W���[���{940nm(�����Ȃ�)���炢�̍��o�͂ȐԊO�p���[LED���ȒP�ł͂���܂��B

���̂Ƃ��A���w�t�B���^�[��A�ő�Q�C���ȂǓ����͌��\�Ⴂ�܂��̂ŁA

���w�t�B���^�͋����A940nm�t�߂������߂��Ȃ��̂�����܂��B

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�NjL(����)��

�Ƃ肠�����A���~�P�[�X�ɂ������V�[���h�ƈ�_�A�[�X��������A

�������m�C�Y������܂����B

C9��0.001��F�܂ʼn�������A���x������Ȃ�ɏオ��܂����B

�܂��]�T������܂��̂ŁA

�I�v�V�����Ŗ]�ݔ�������500mH�̃`���[�N�R�C�������܂��Ă݂���A

���Ȃ芴�x���オ��܂����B

����āA�����R�����W���[�������Ȃ���銴�x�ɂȂ�܂����B

500mH���A�����Ƒ傫�ȃ`���[�N�R�C������������ƃC�P�����ł��ˁB

����p��LED�ł����A

�������Ƃ���ɔ������Ă��܂������m��܂���B

����āA��OR�̐ԃt�B���^�[�Ȃ̂ł����A

����ɃR���f���T�[���q�����Ƃ�ON-OFF���ɂ₩�ɂ��Ă��܂��Ηǂ��ł��B

20mA�̏ꍇ�A���[�h��R300����22��F�ł��Ȃ藎���܂����B

�܂��A���g��̐ϕ����ăR���p���[�^�[�I�Q�[�g��ʂ��Đϕ����Ă��̐ϕ����ɂ₩�ɂ��Ă܂��R���p���[�Ƃ��邱�Ƃɂ��A

�����Ԃ��600��Sec���Z�����Ԃ̓��̓p���X���Ȃ�ׂ��Ȃ��悤�ɂ���Ƃ����\�ł��ˁB

�܂��A������́A�f�W�^���Ȃ�}�C�R���ɓ���Ă��܂��č폜���Ă��ǂ����Ǝv���܂��B

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

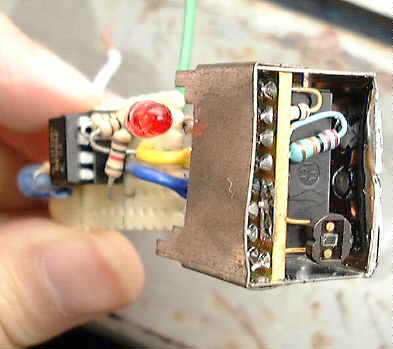

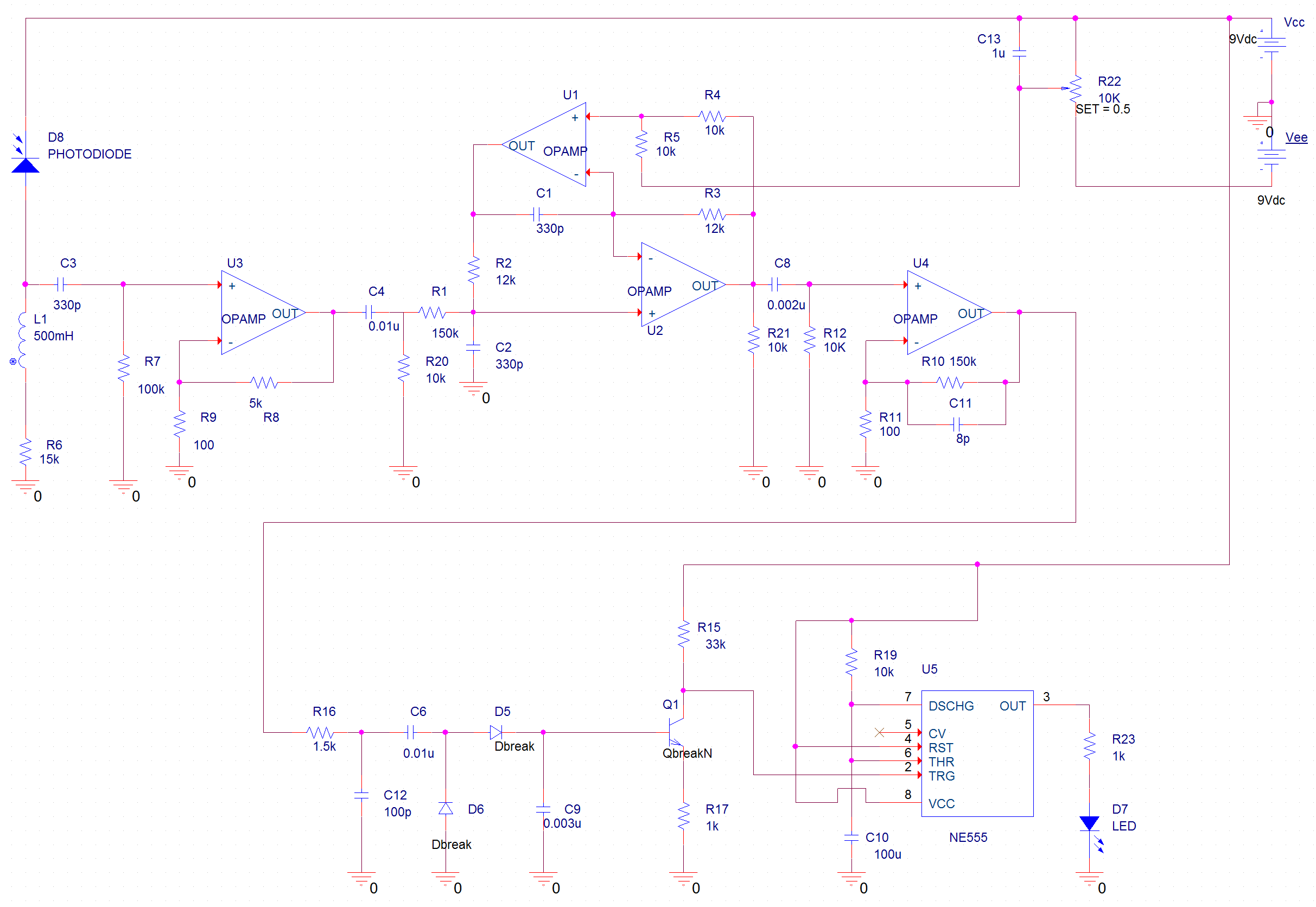

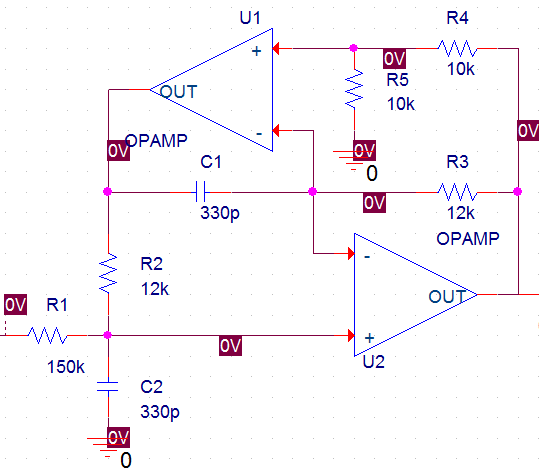

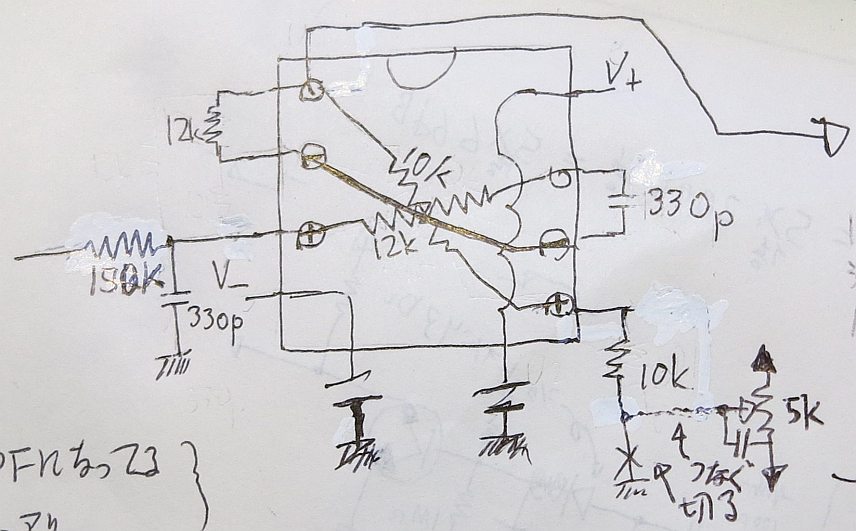

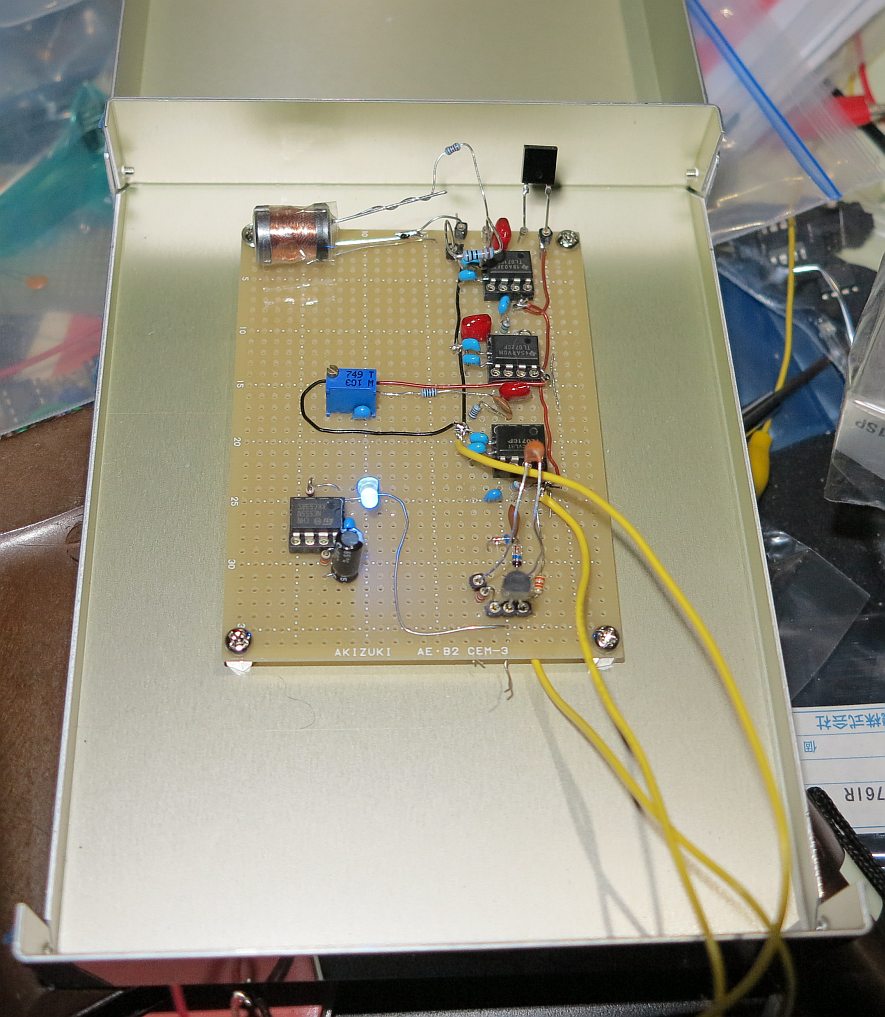

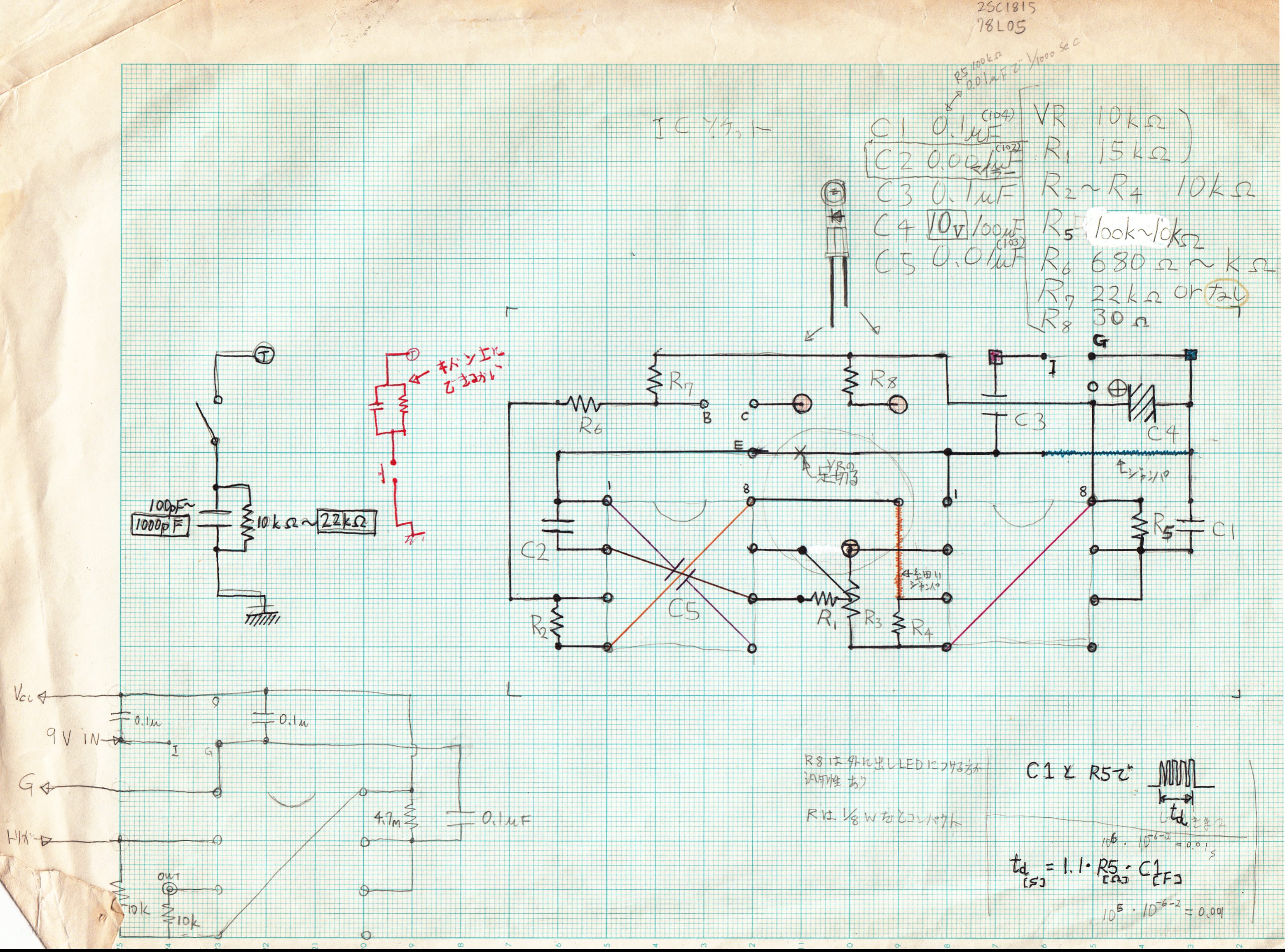

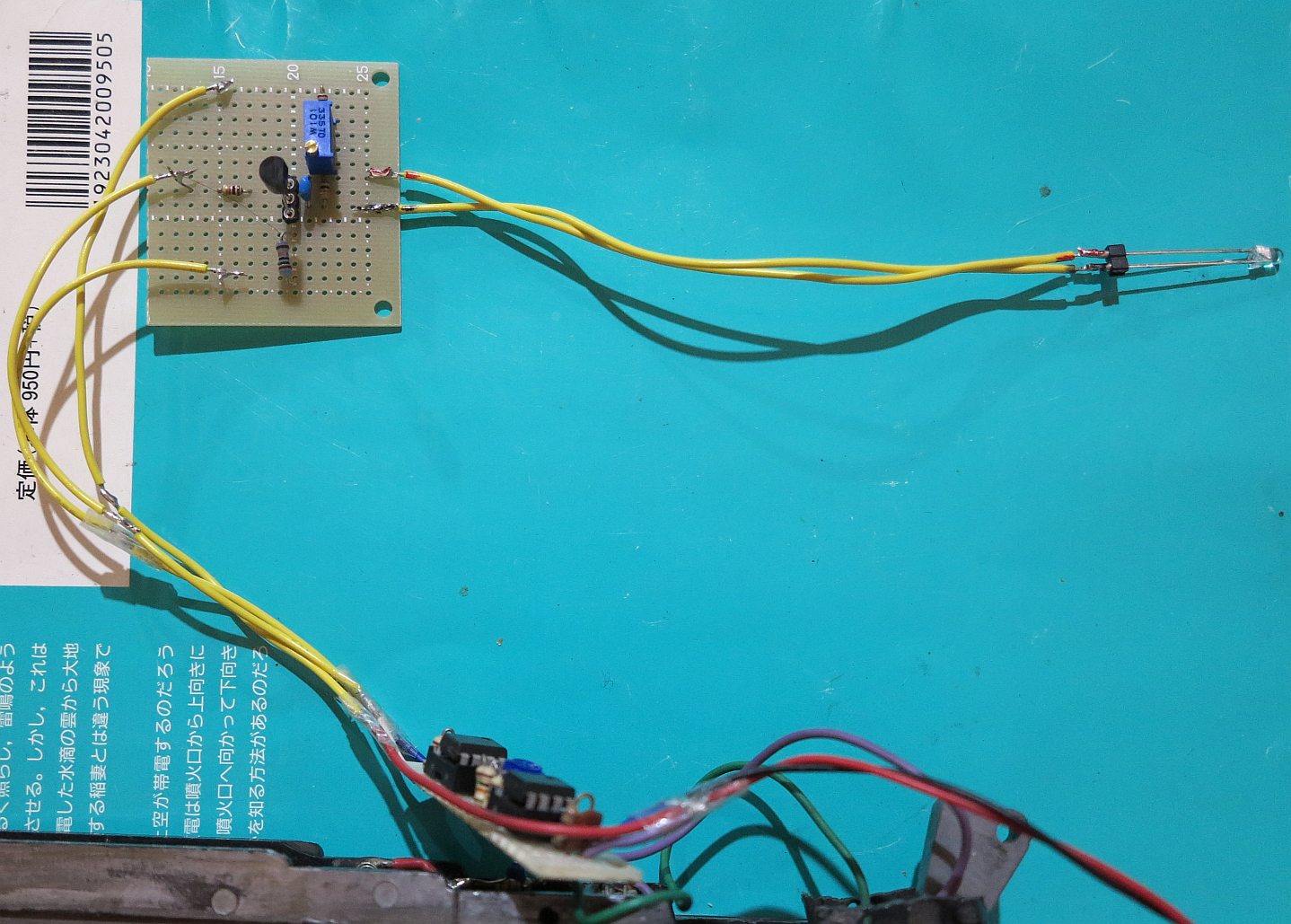

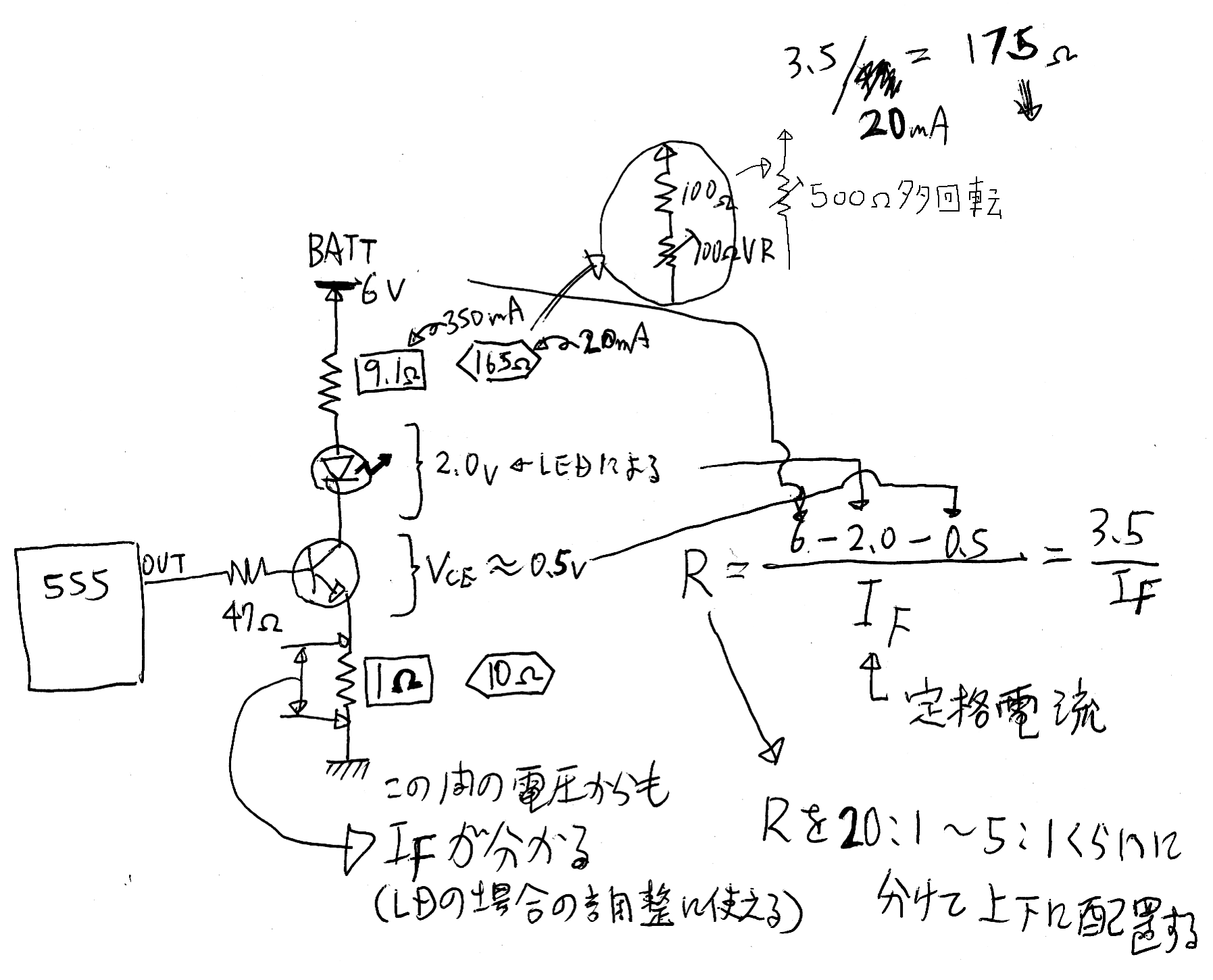

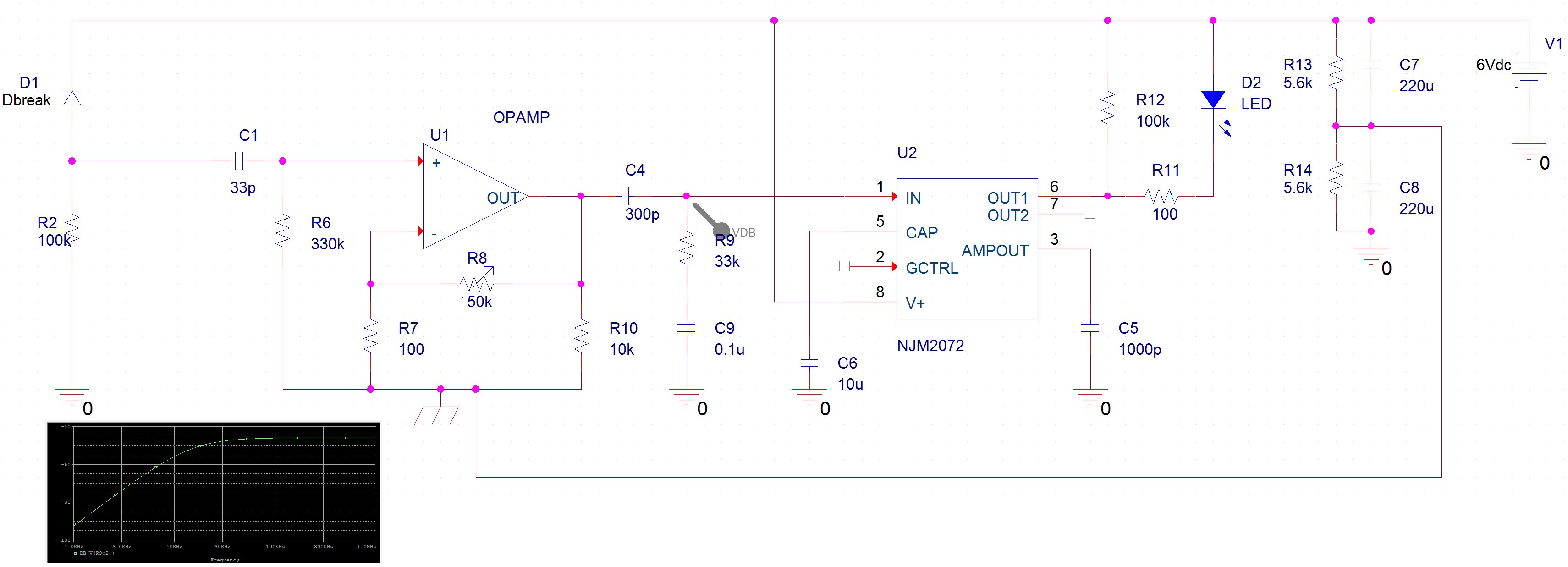

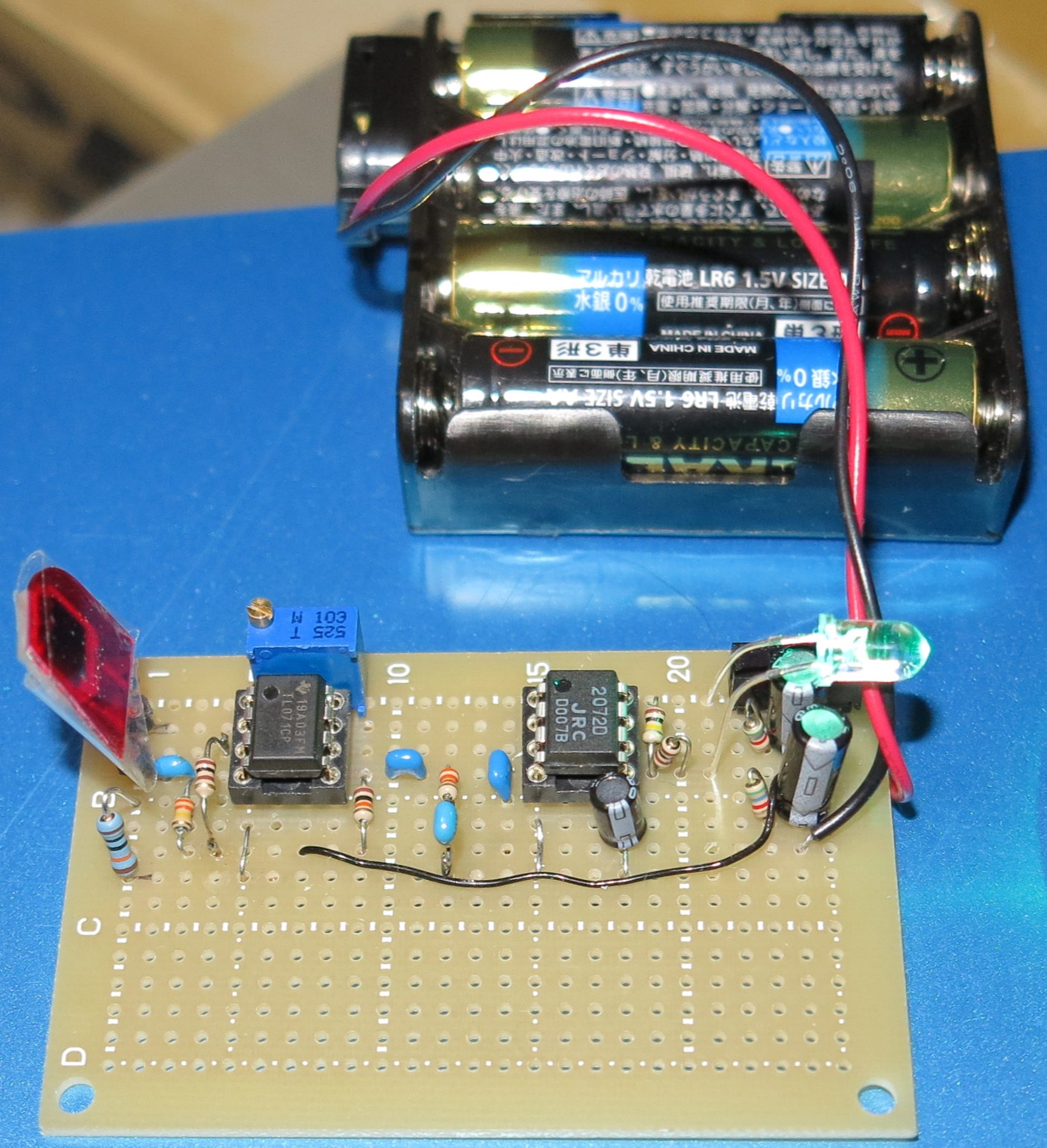

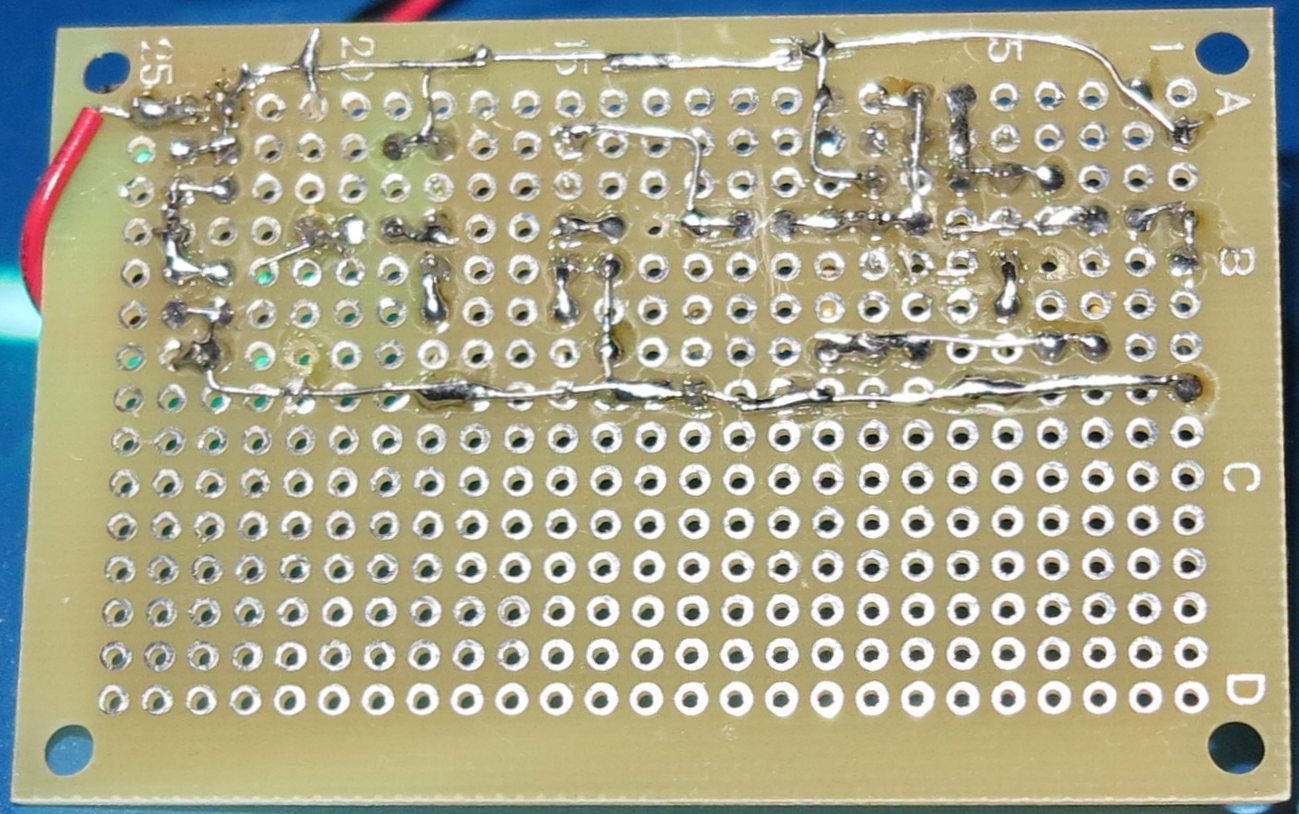

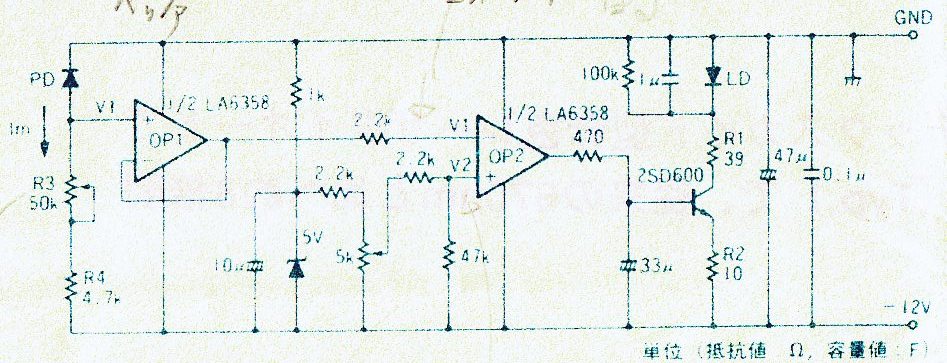

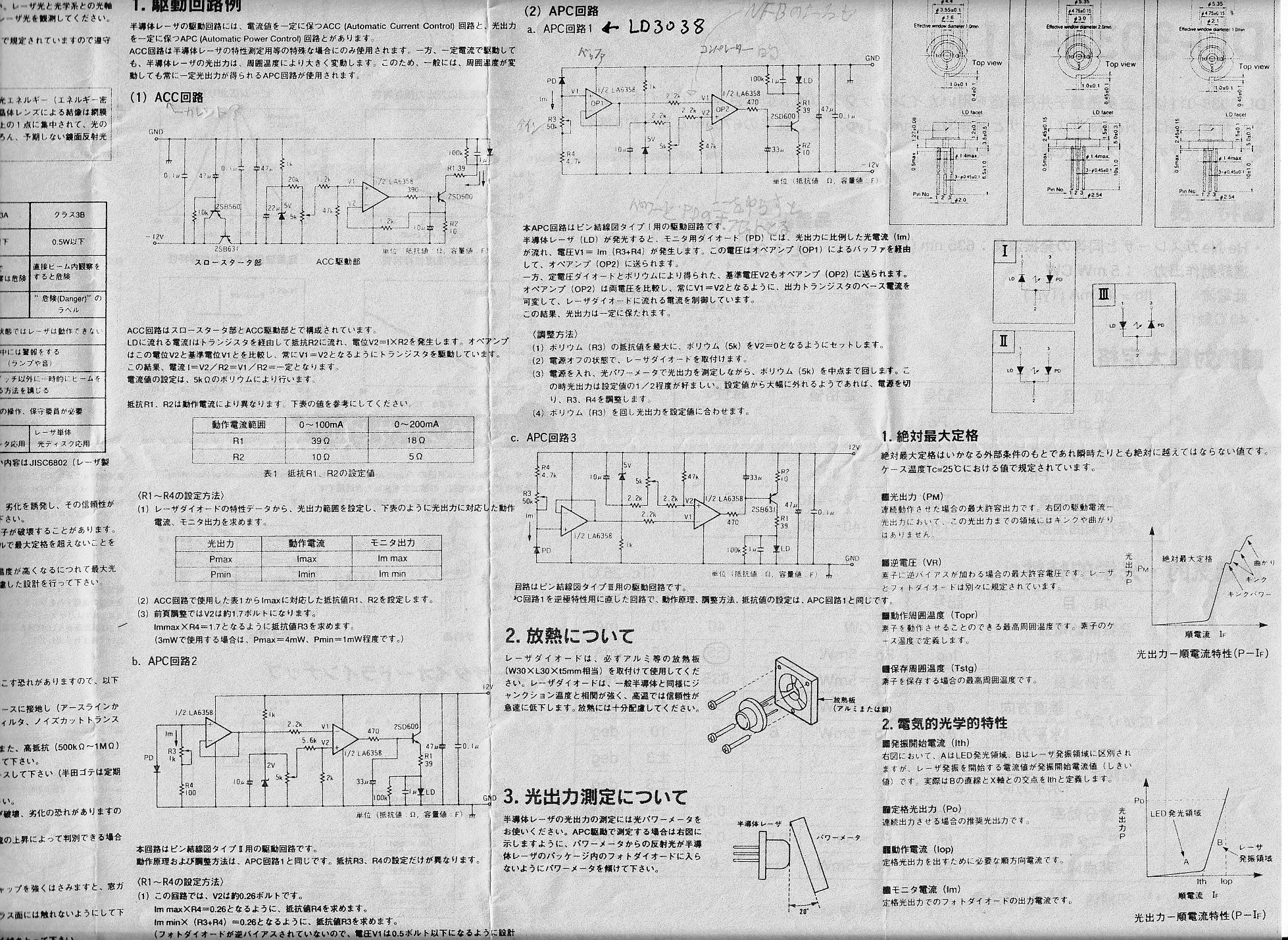

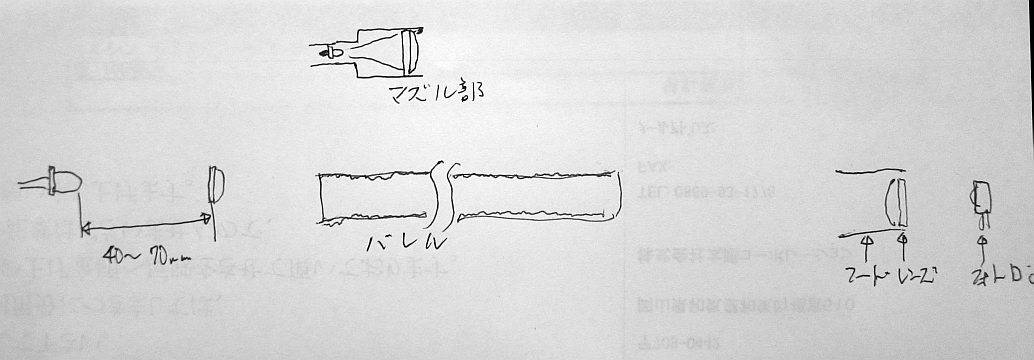

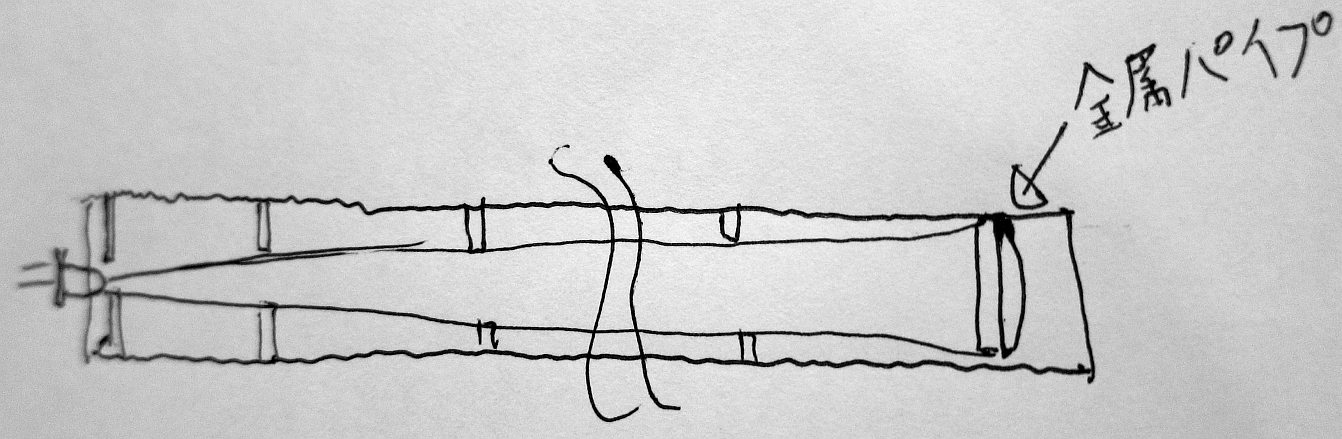

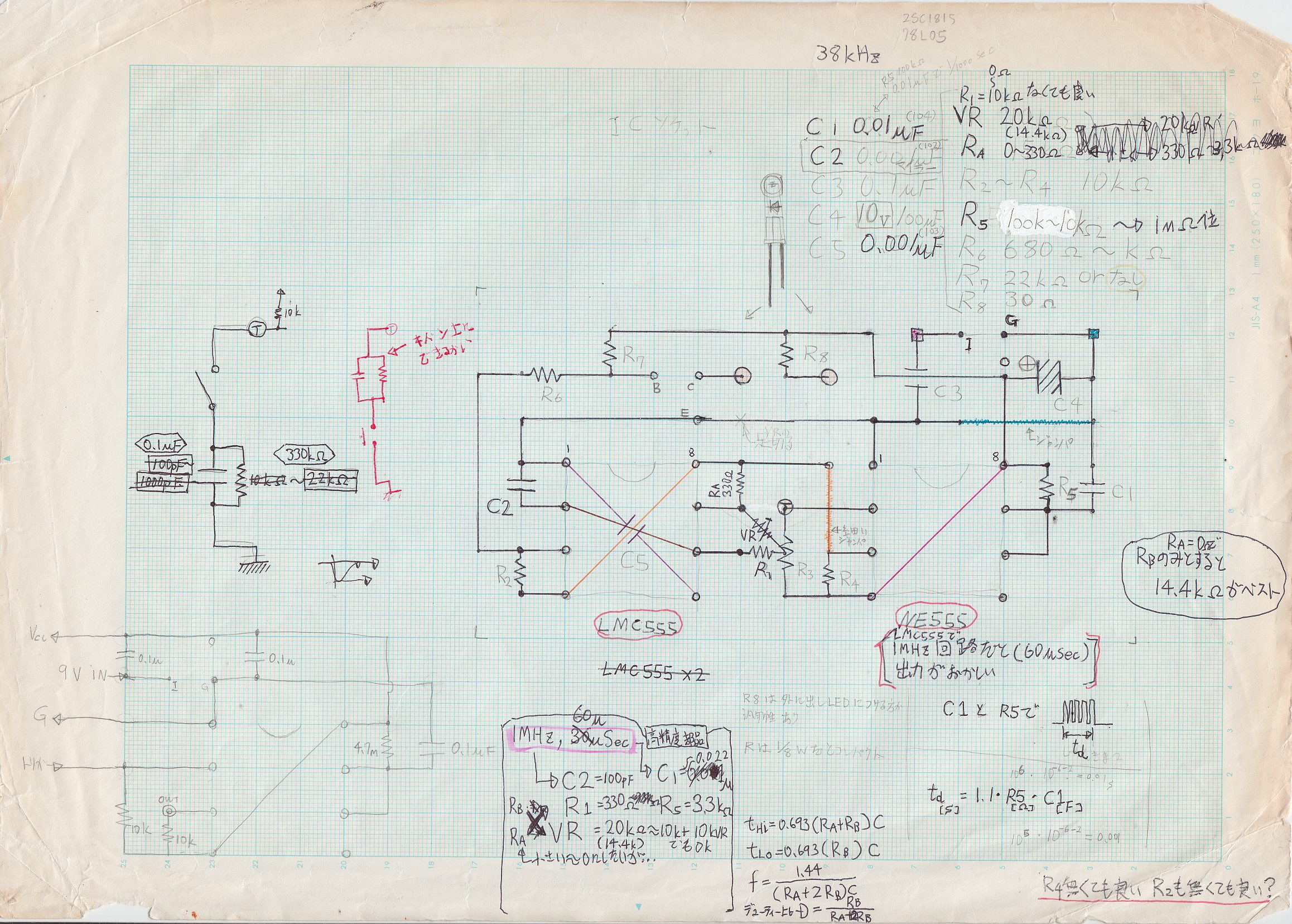

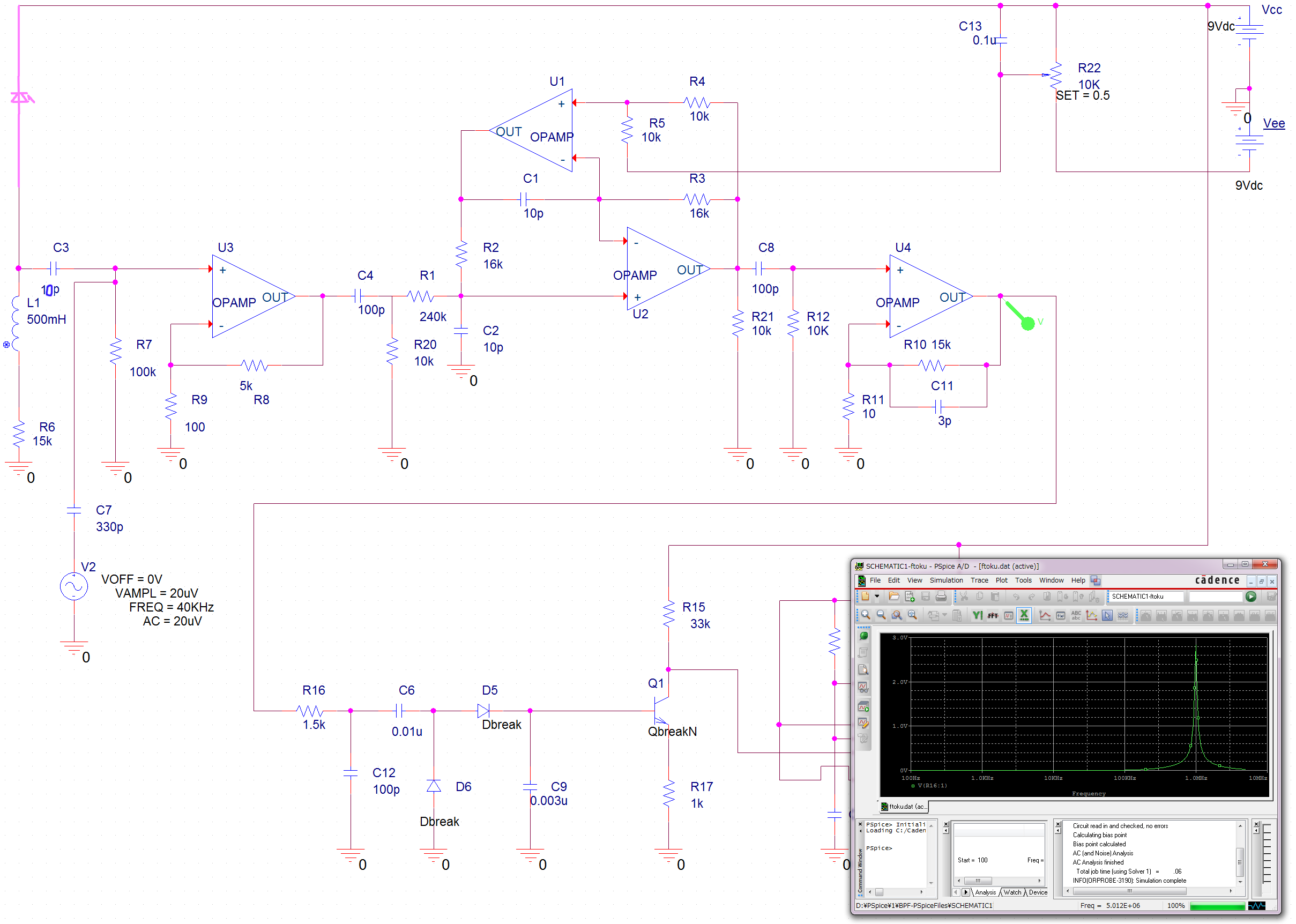

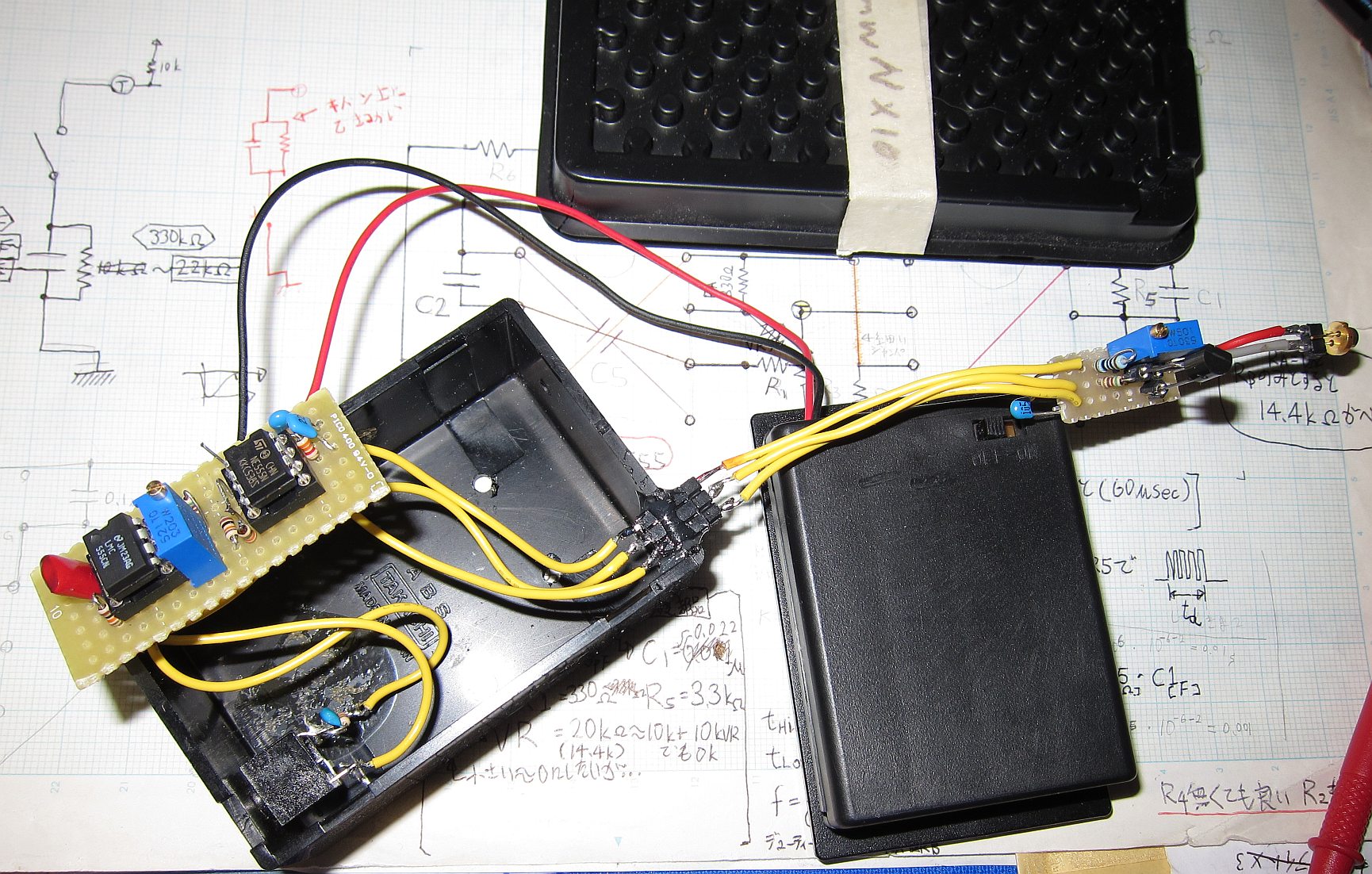

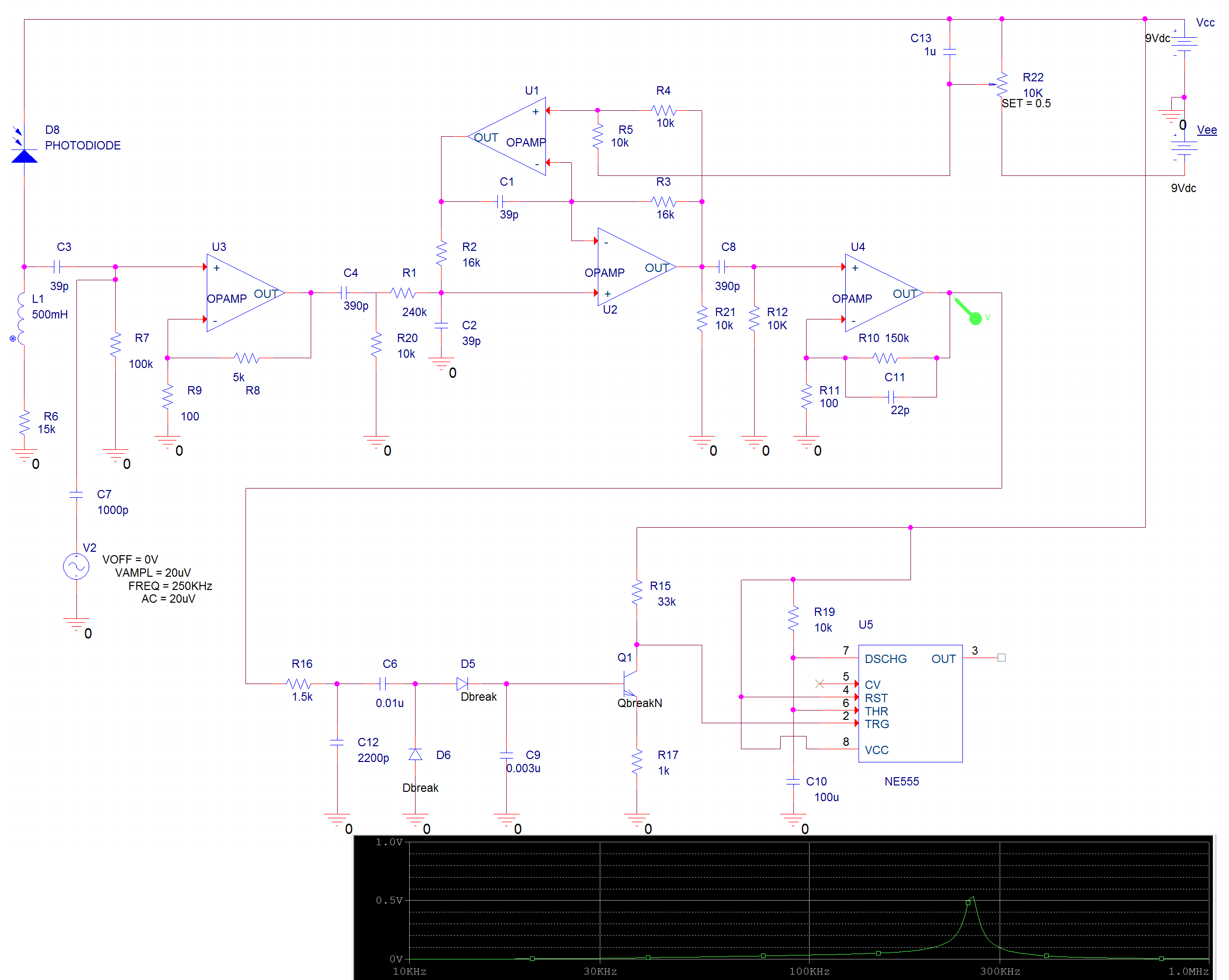

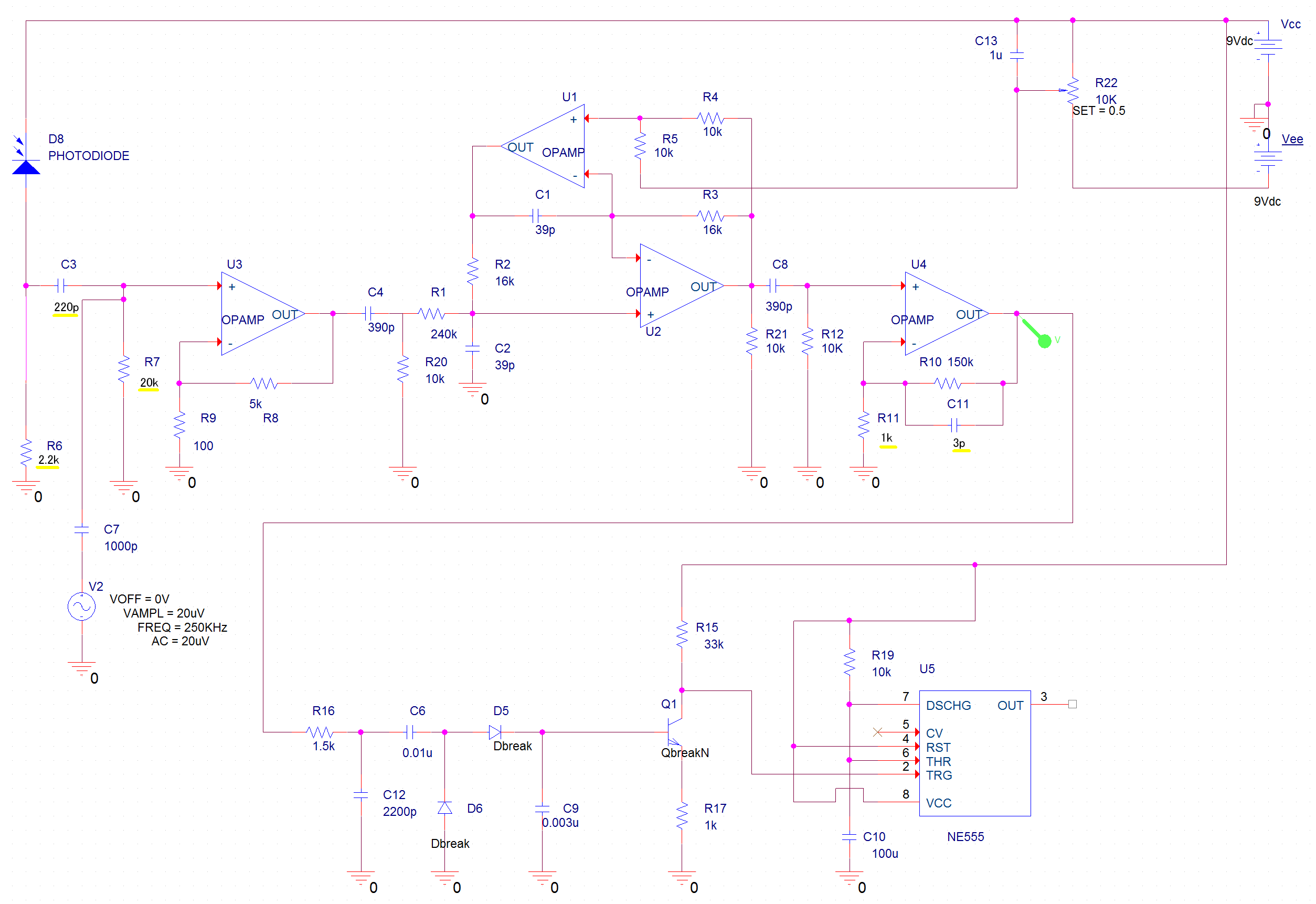

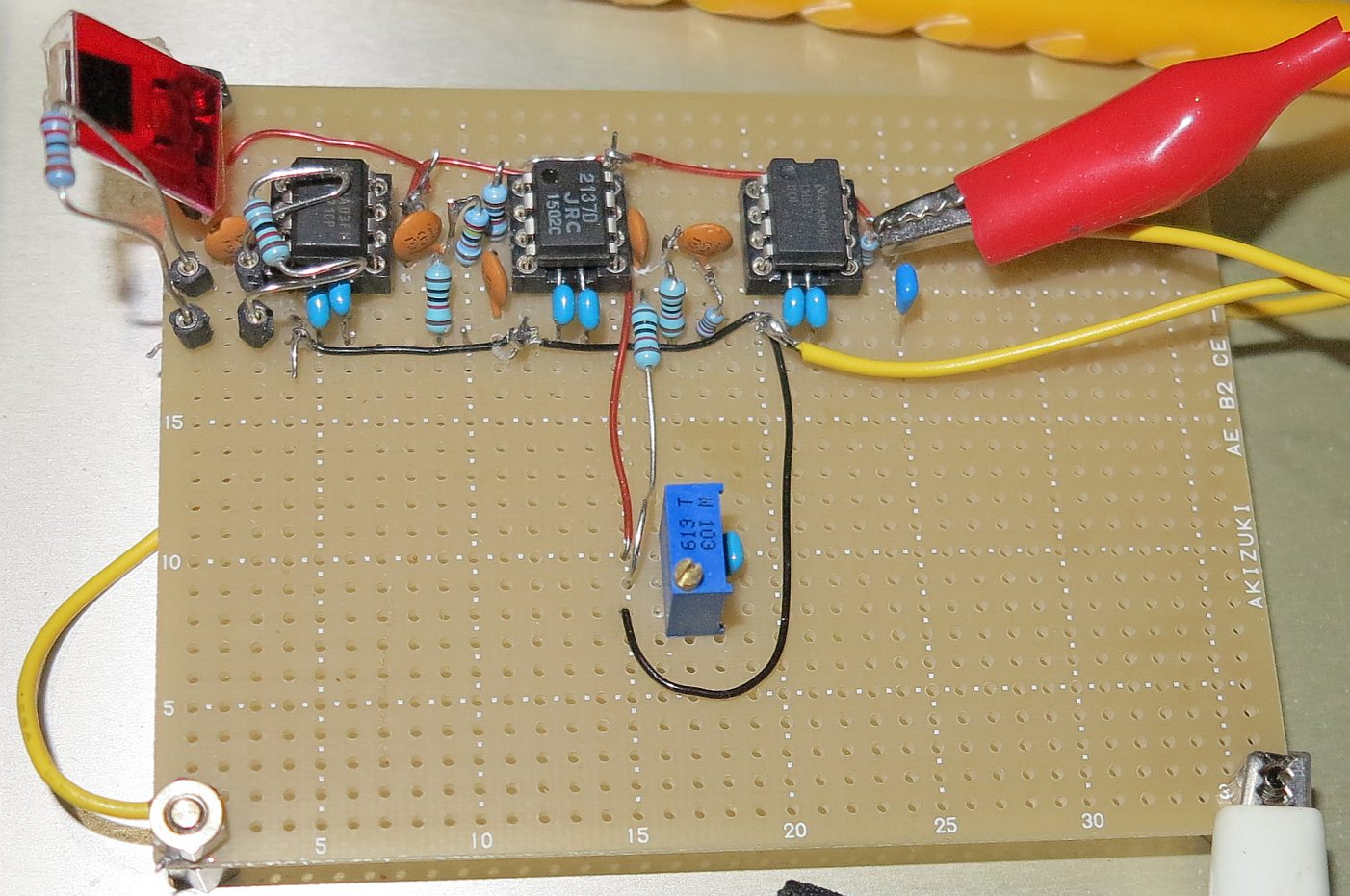

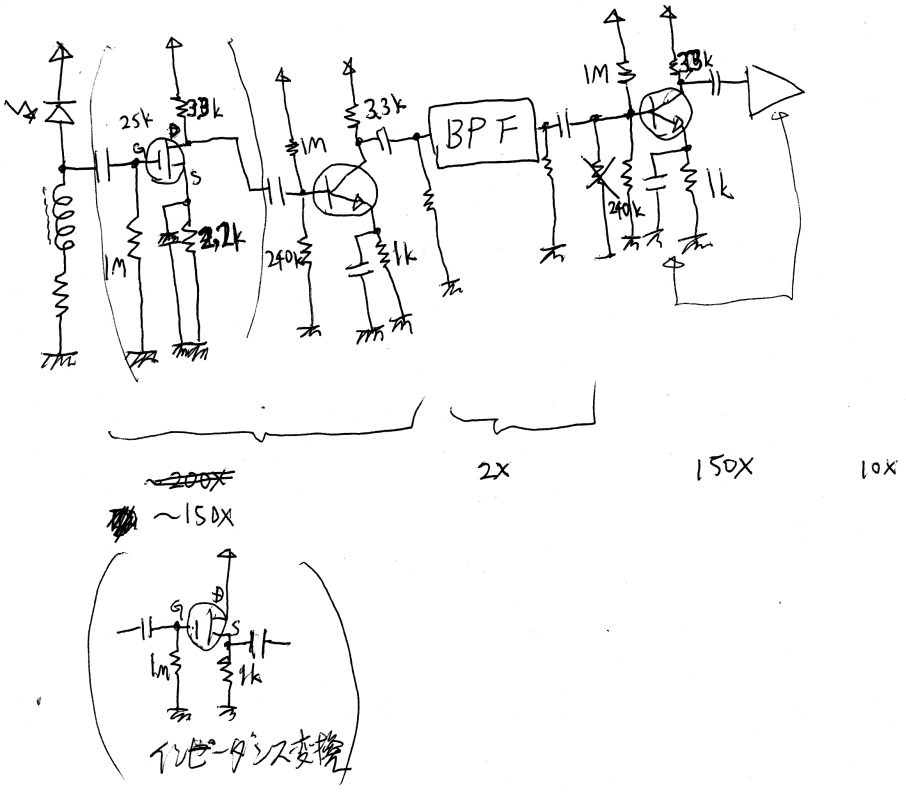

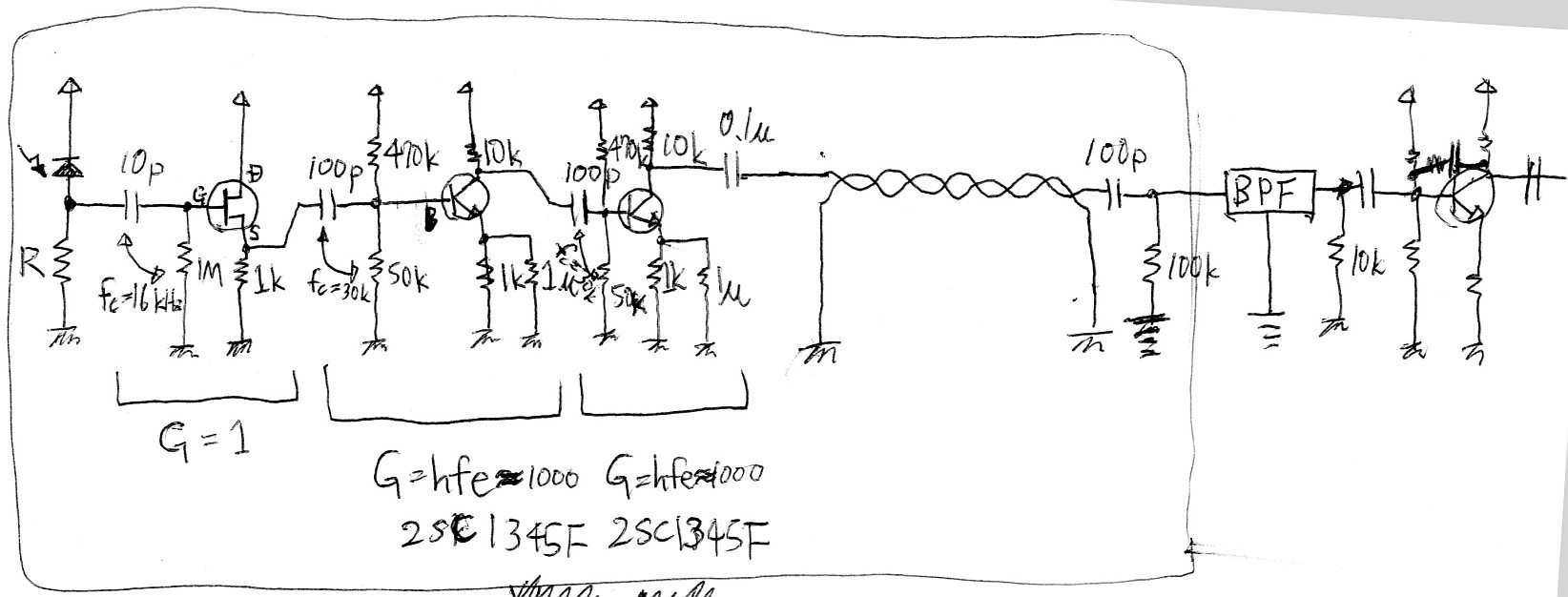

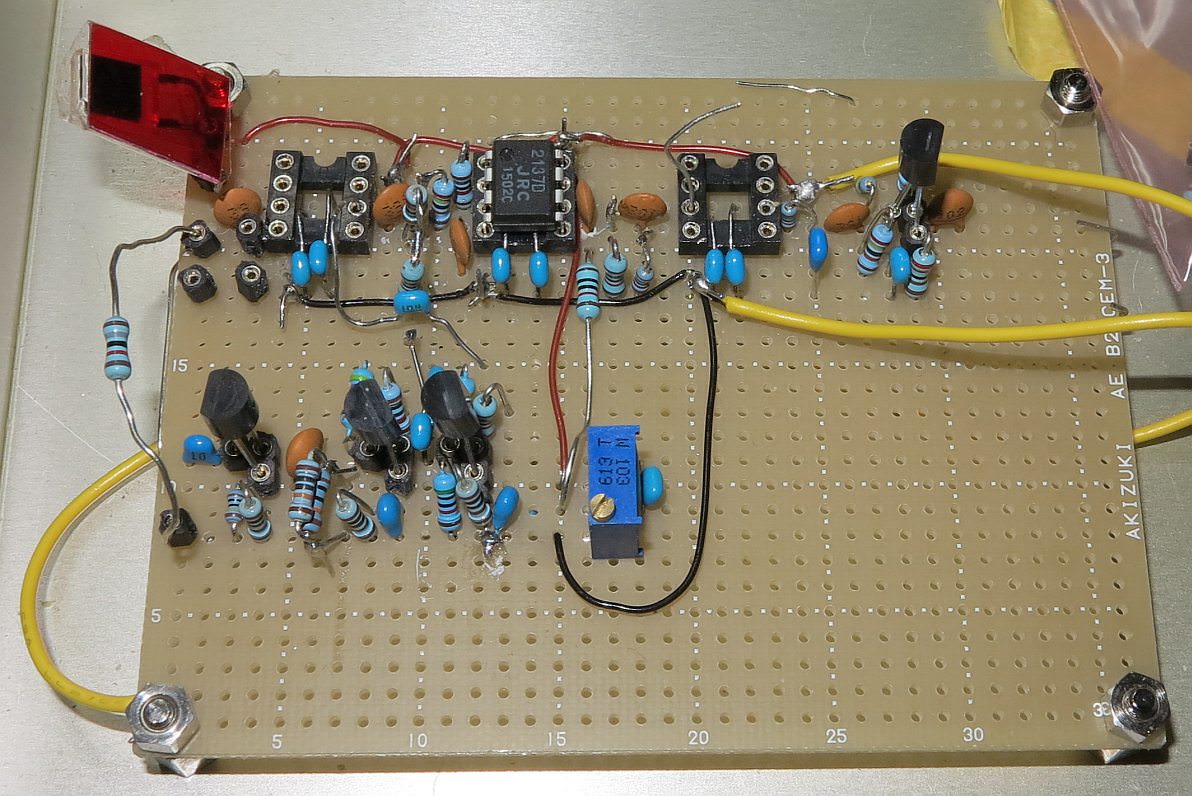

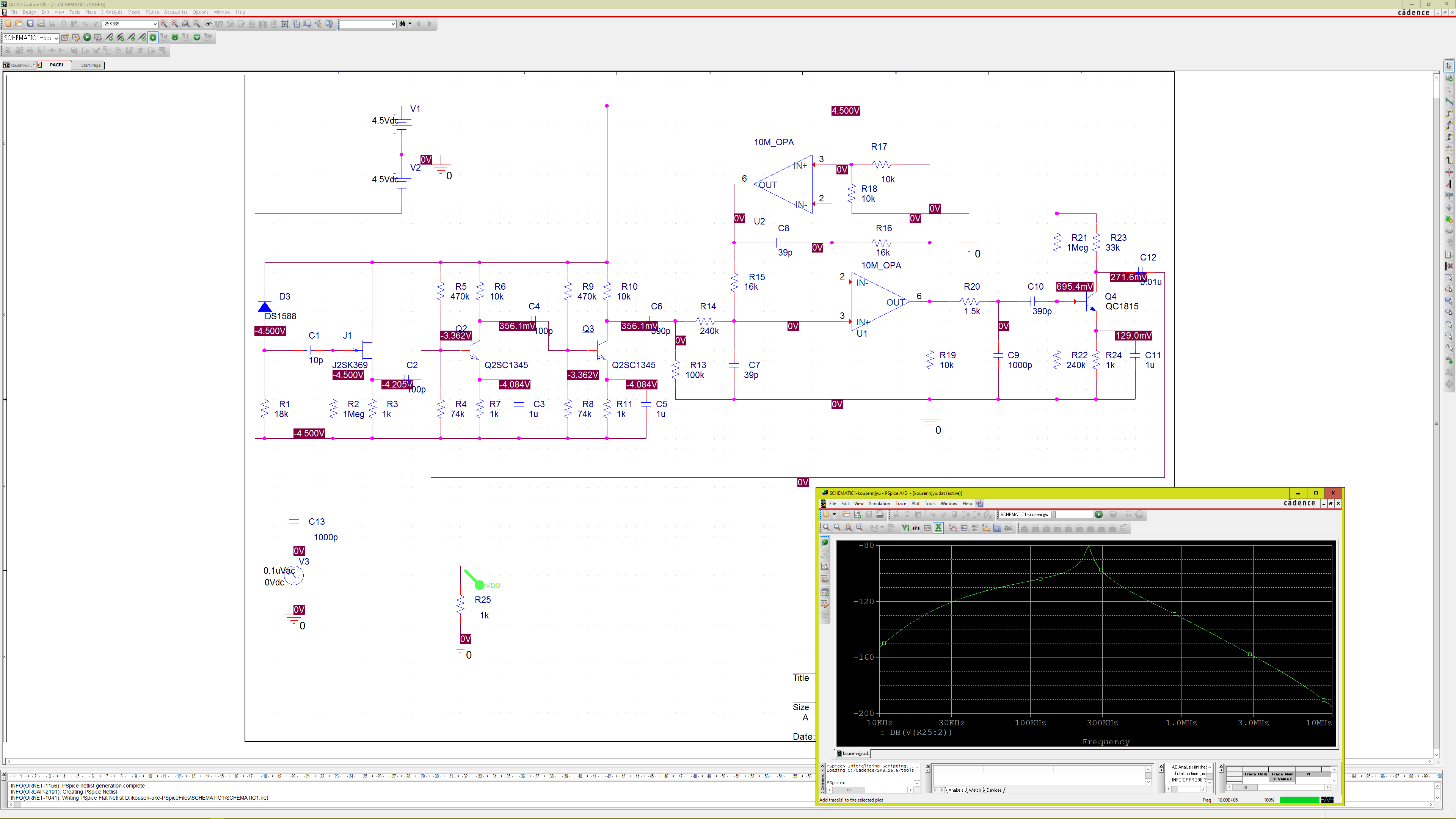

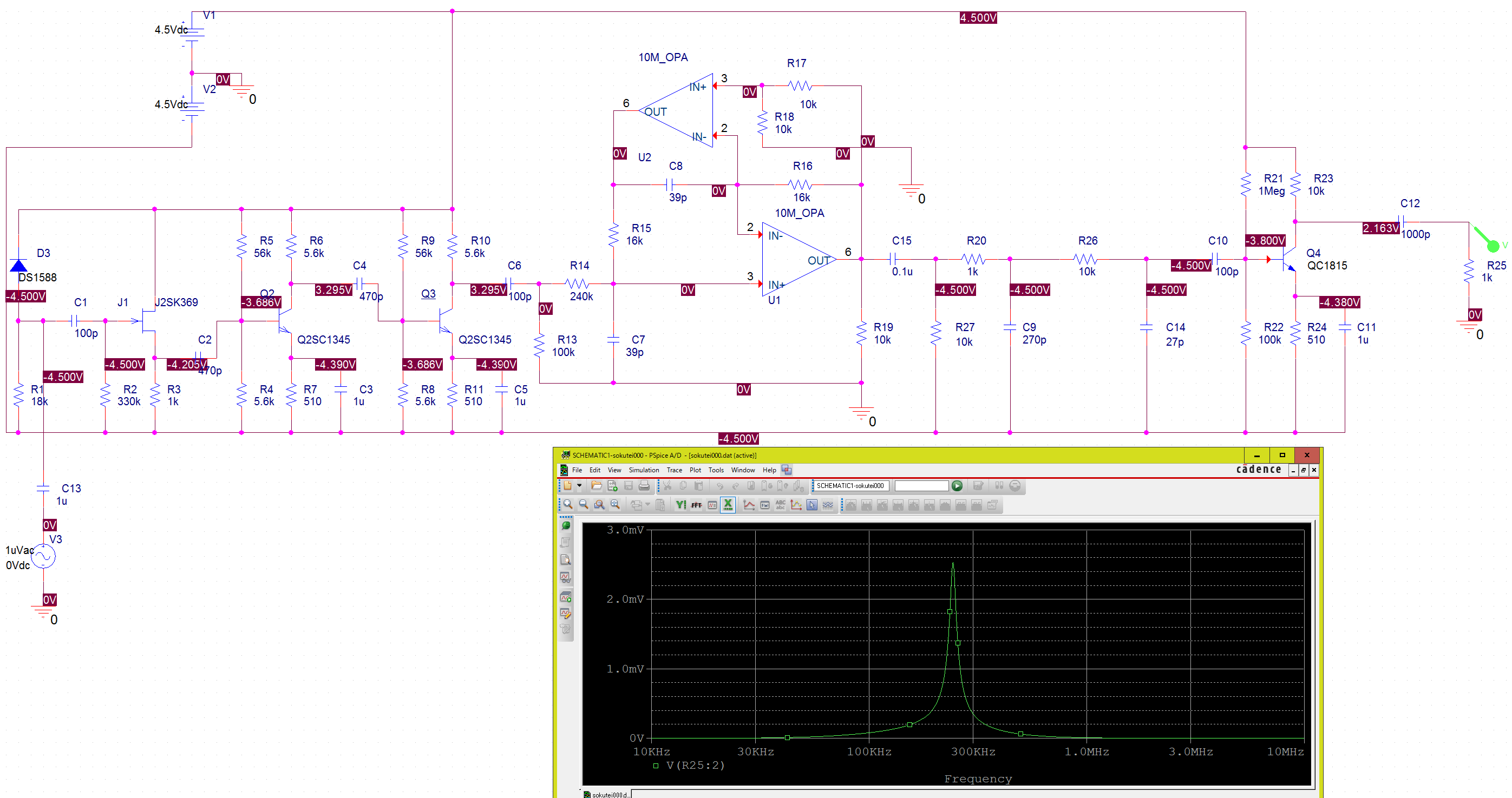

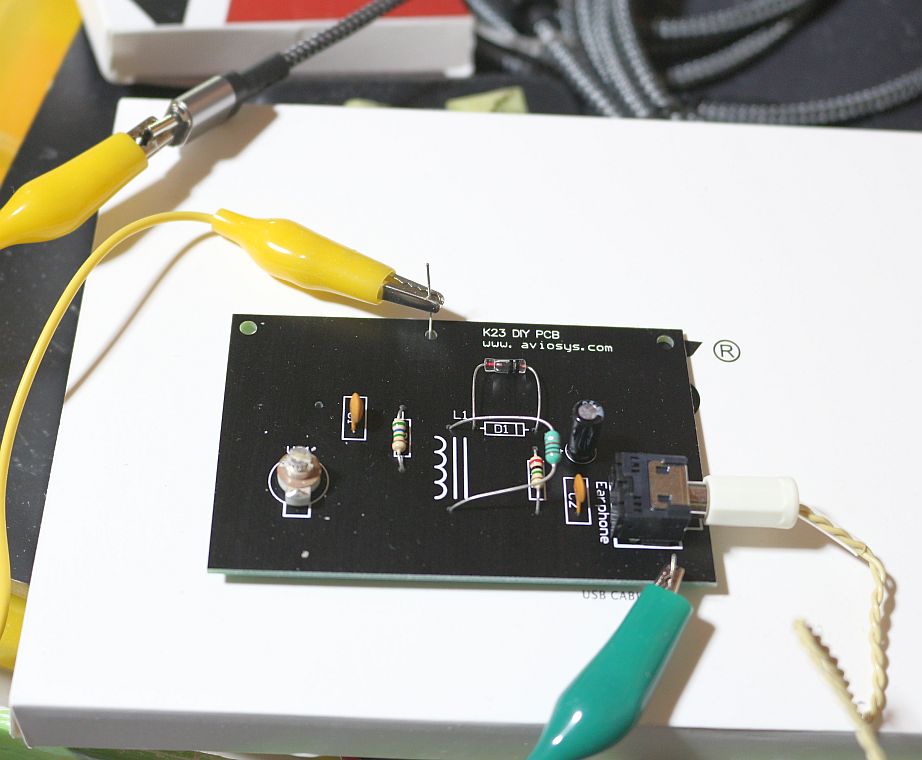

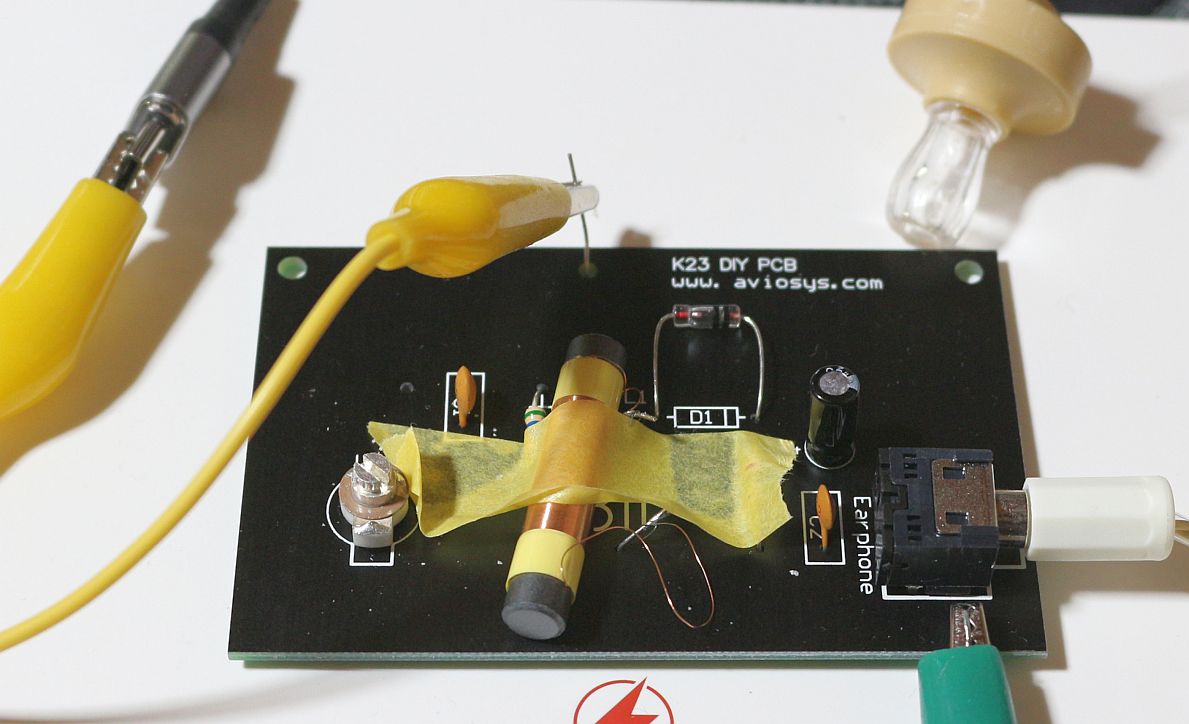

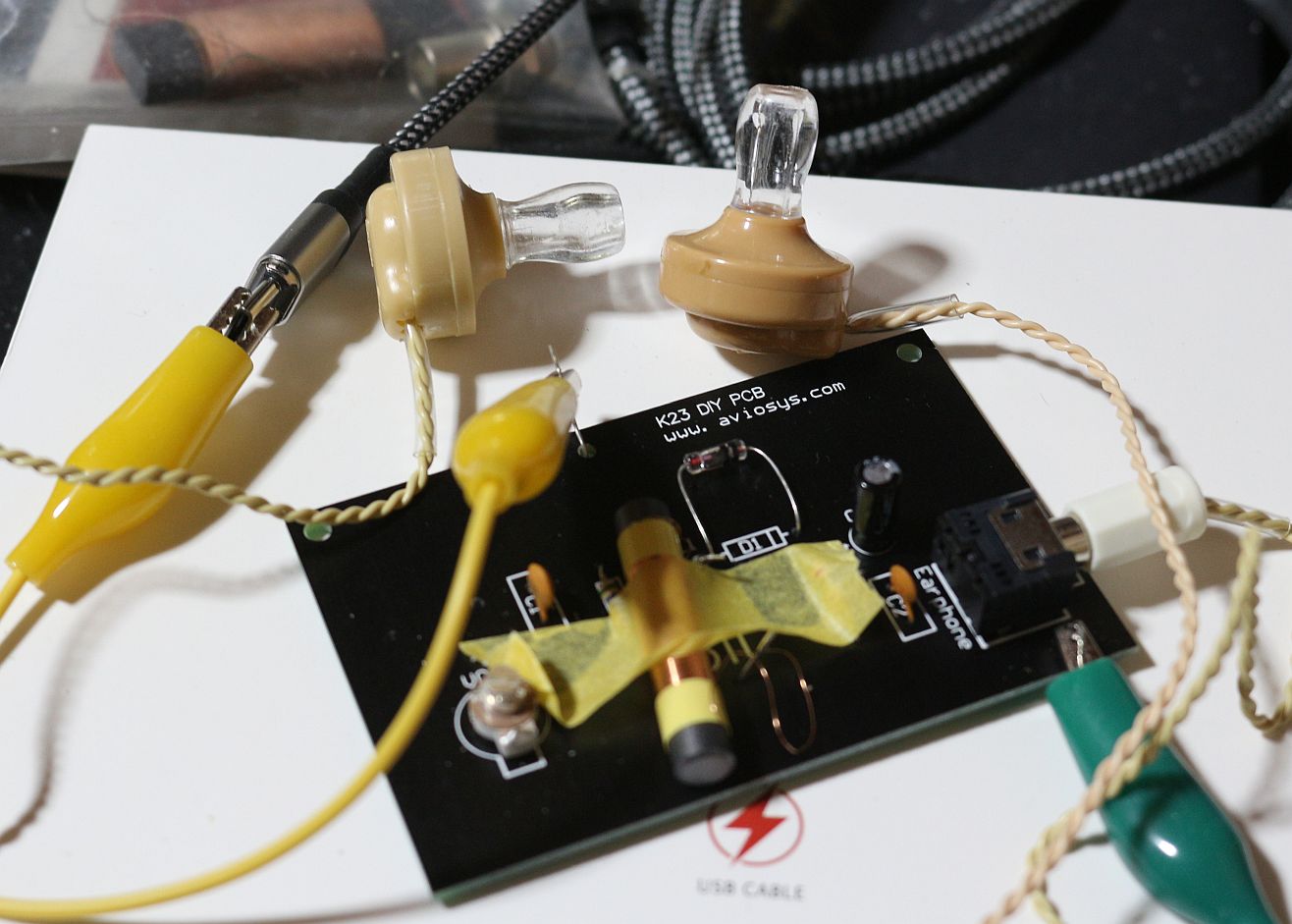

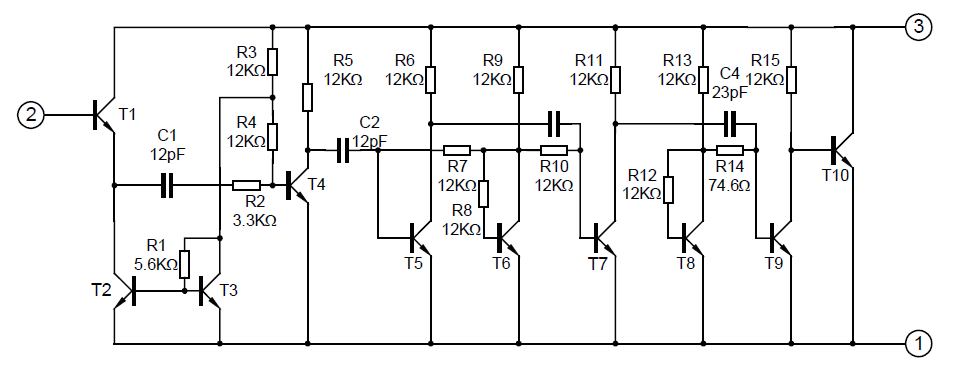

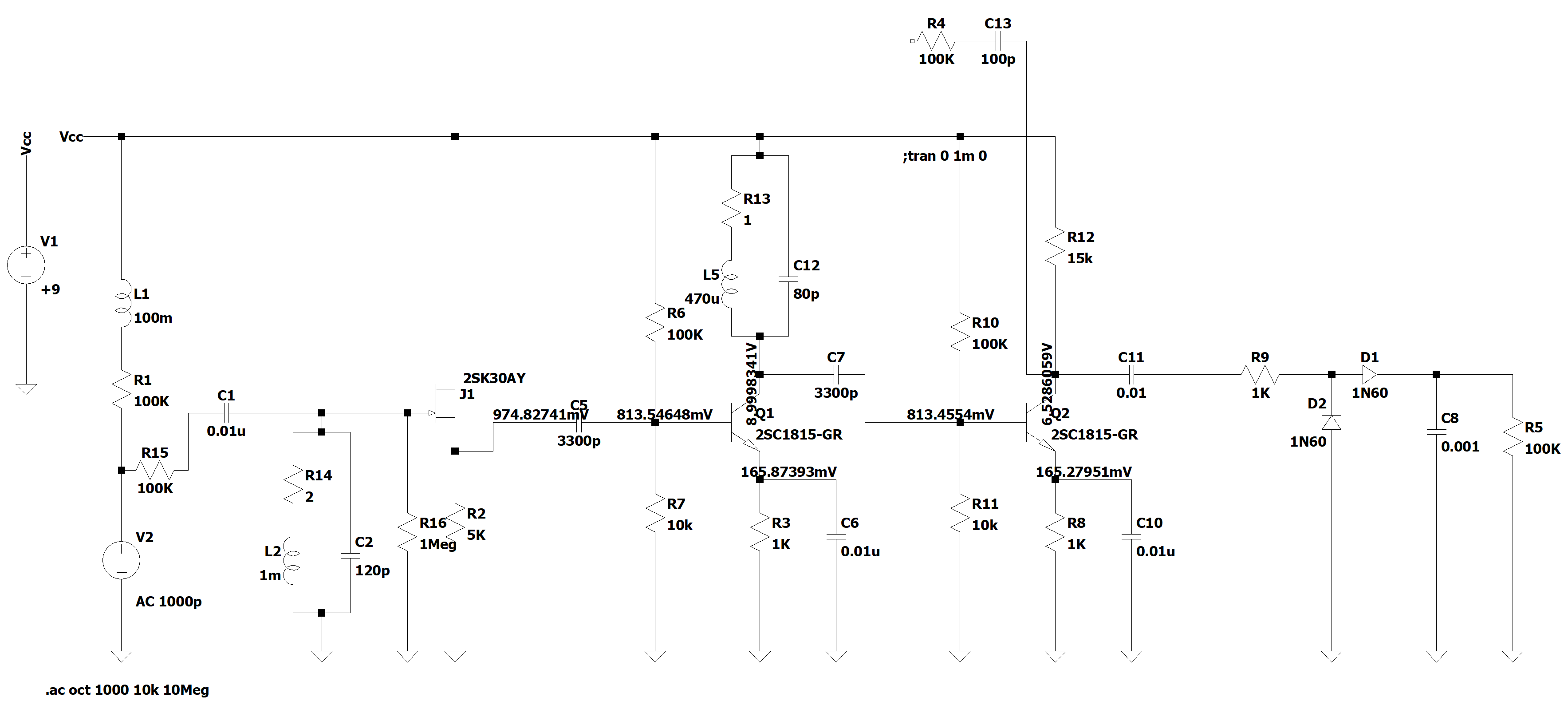

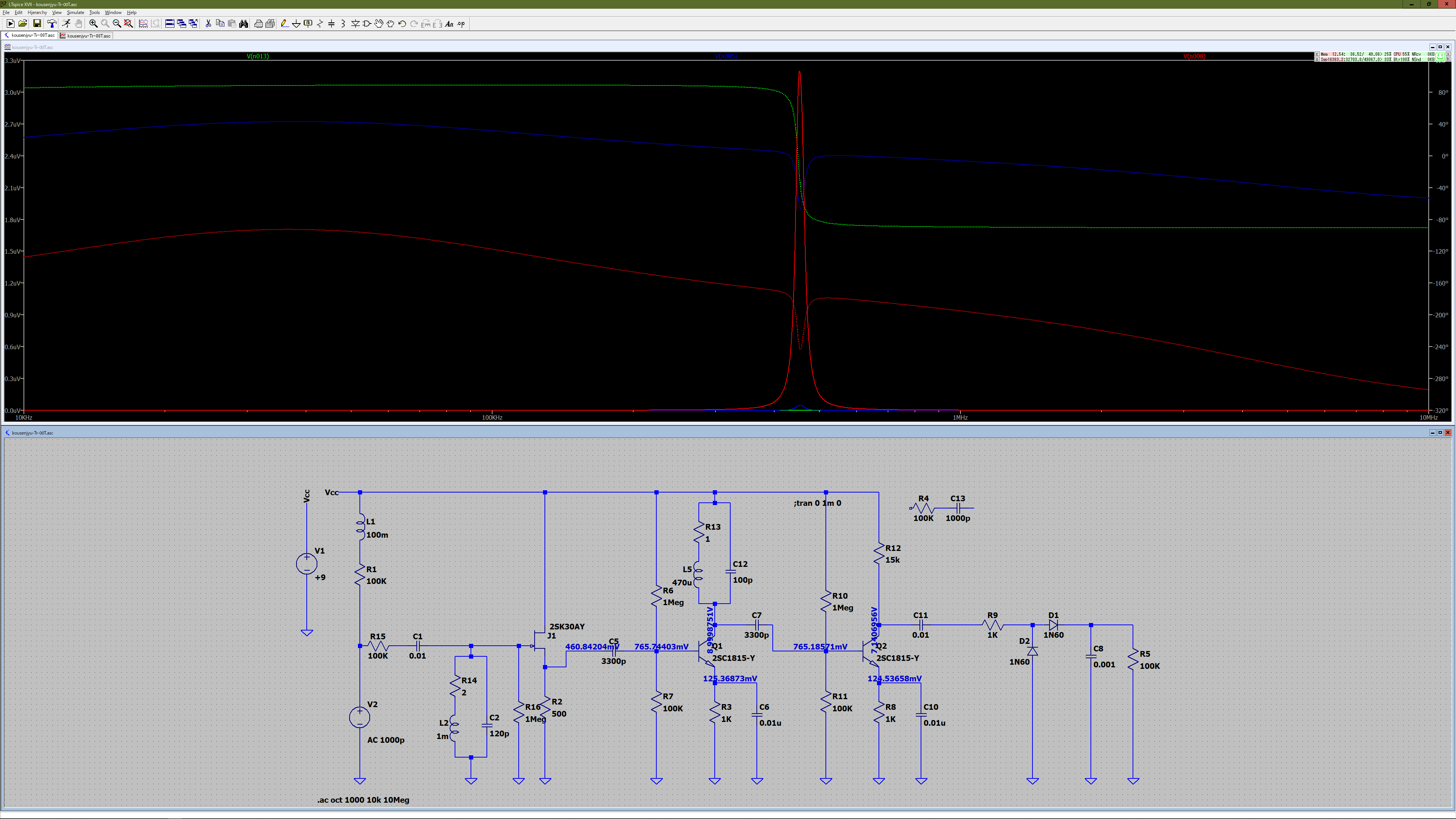

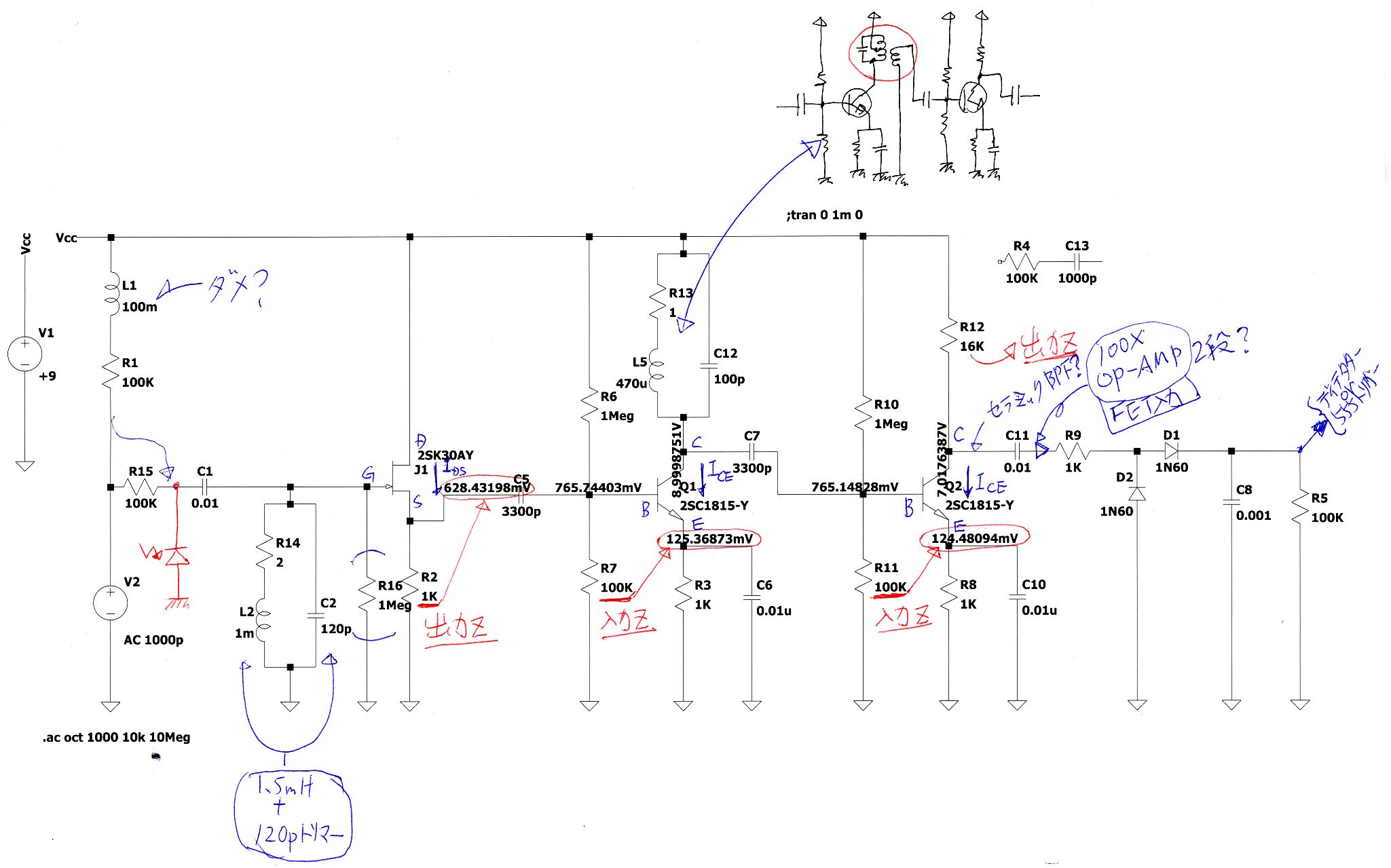

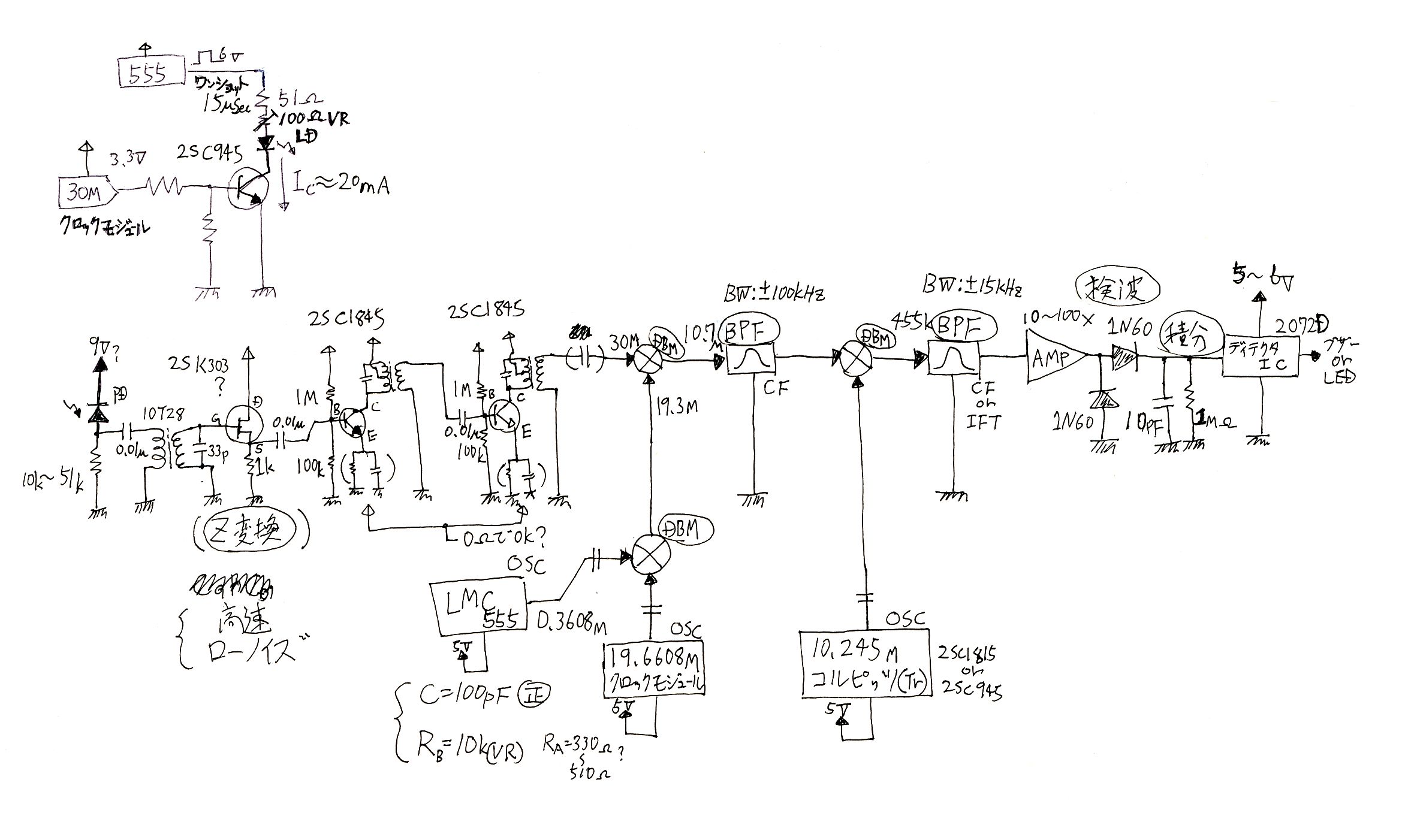

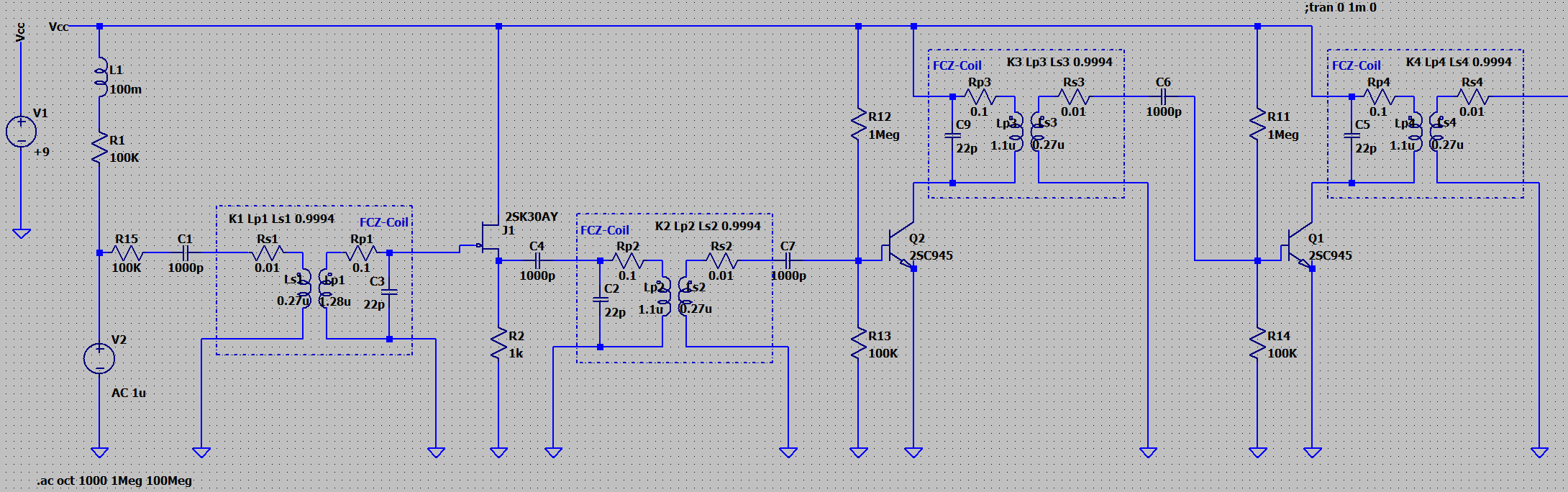

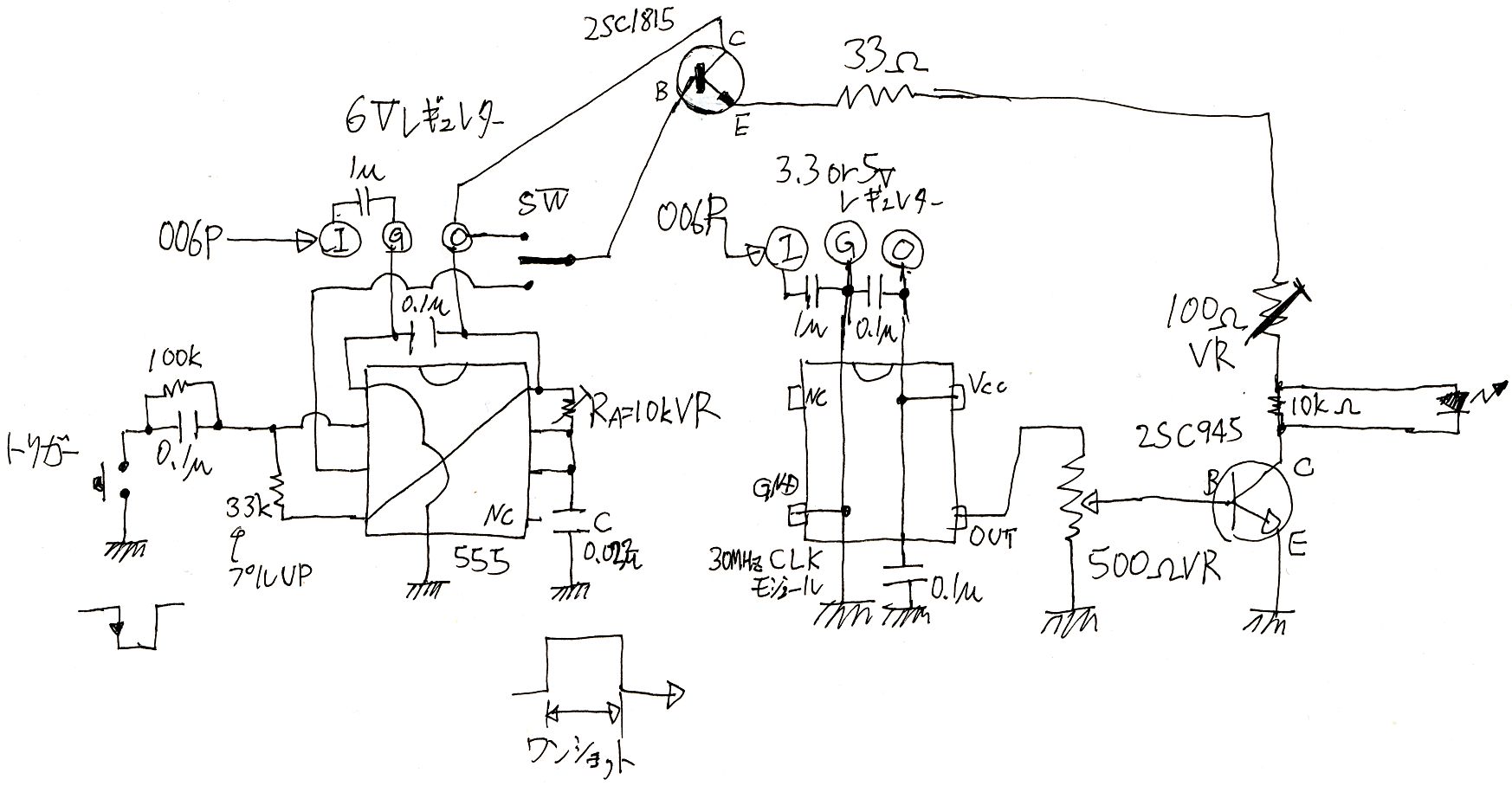

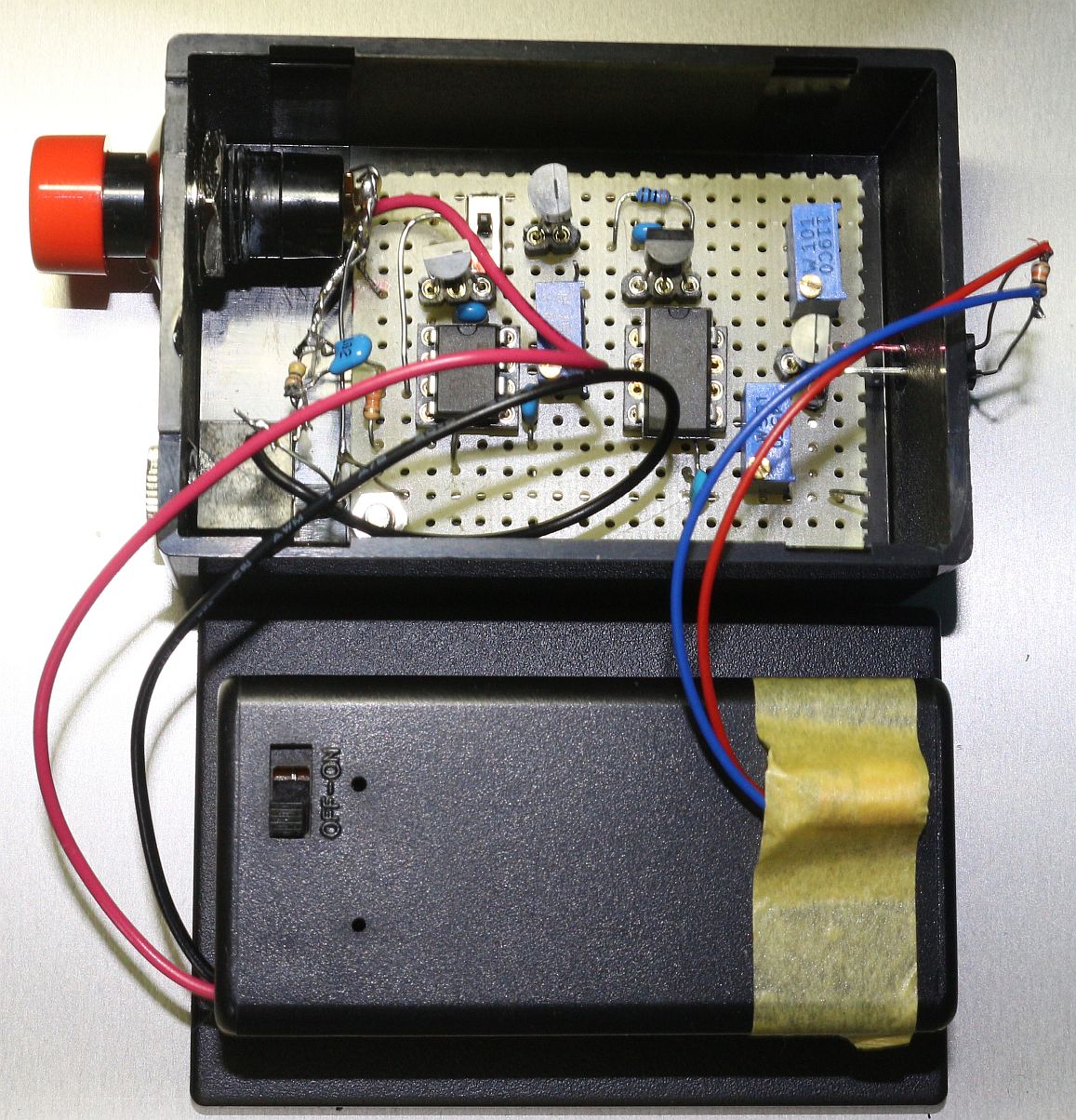

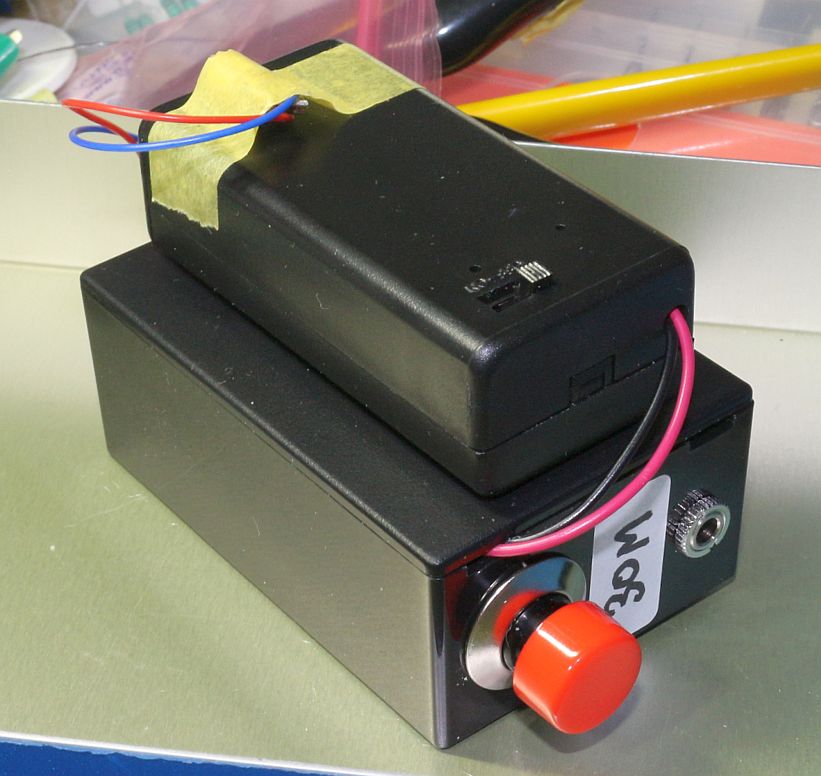

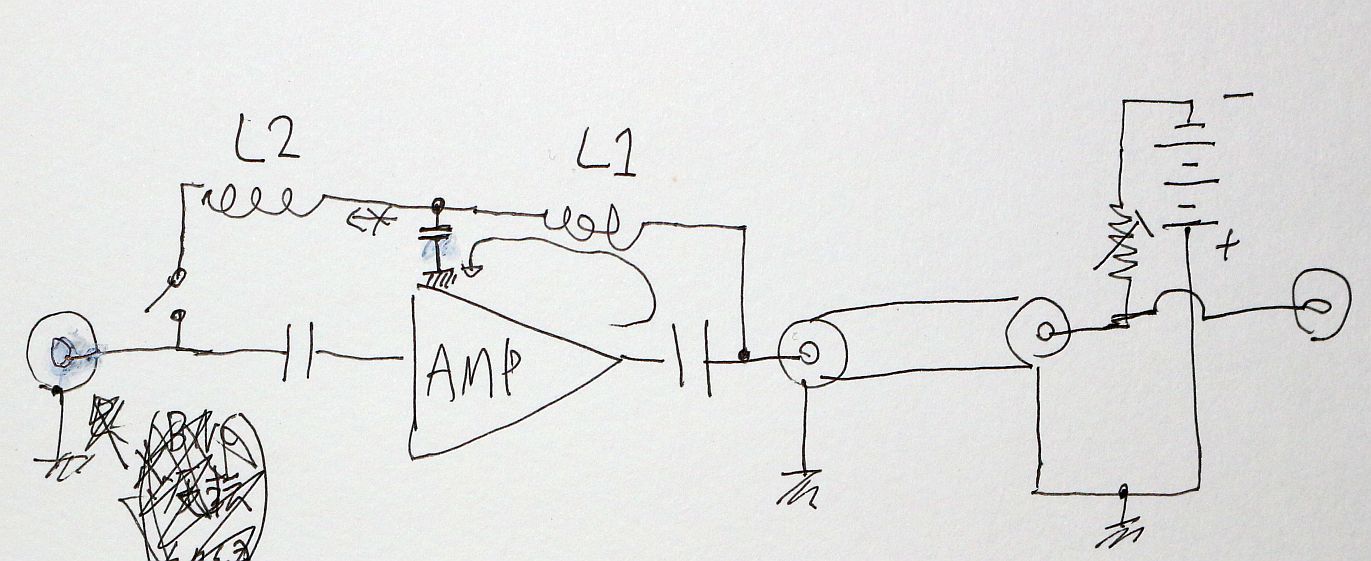

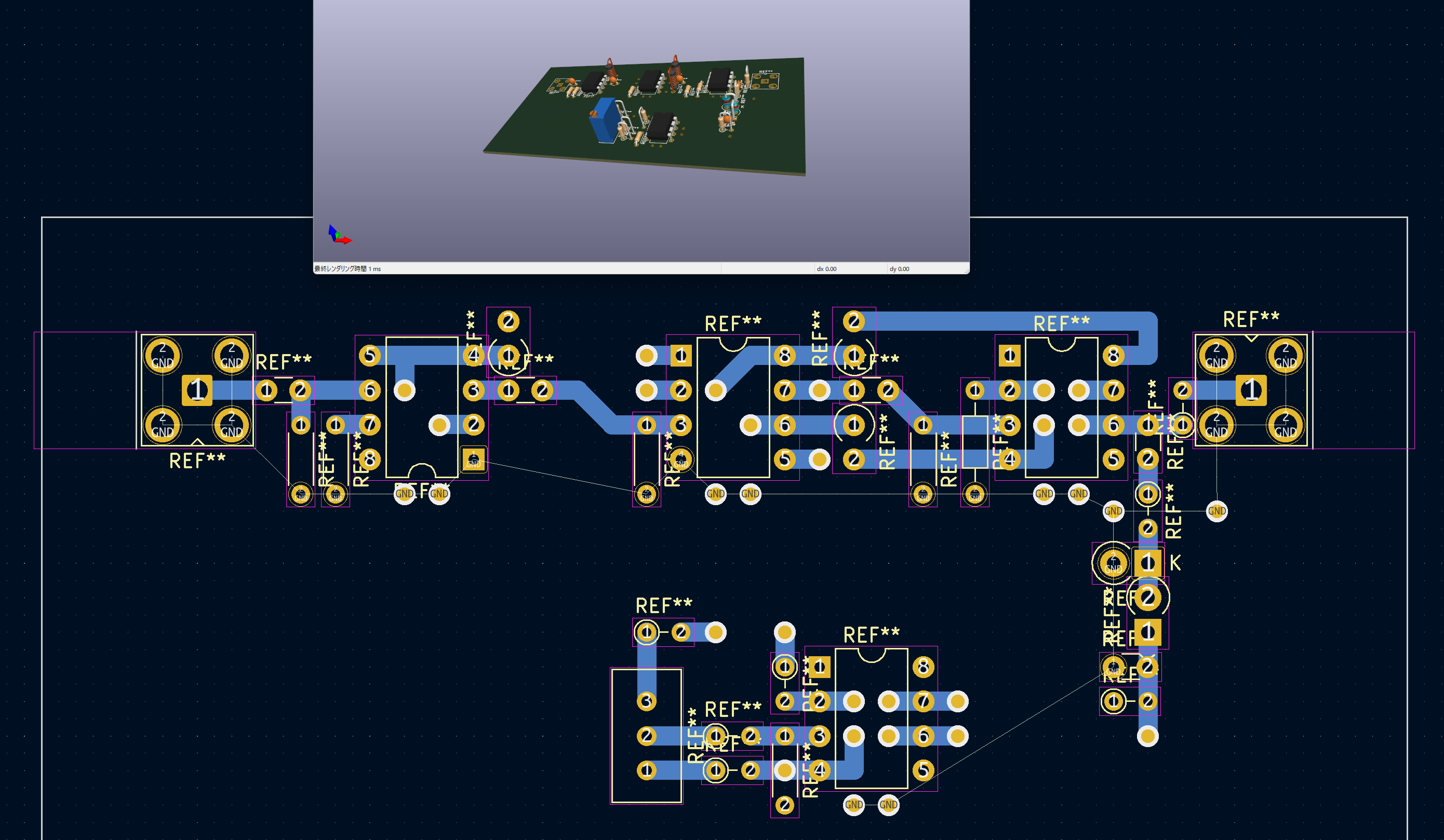

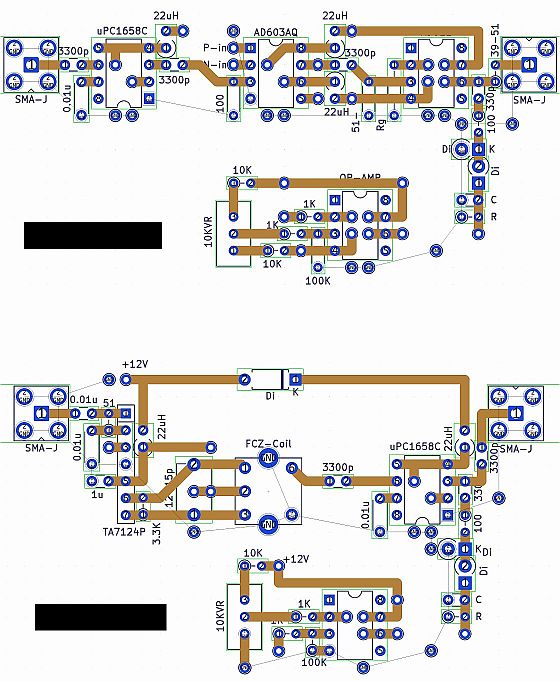

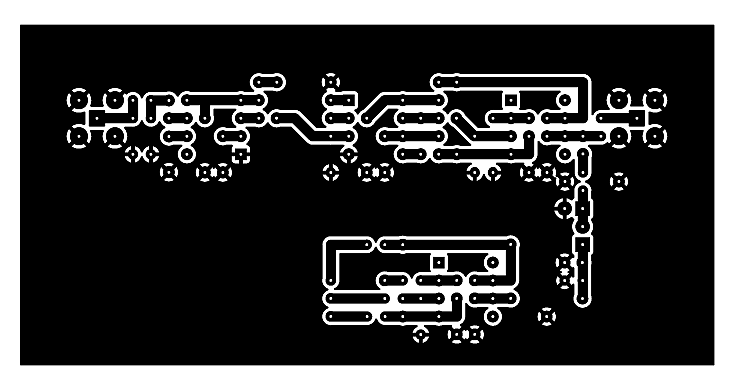

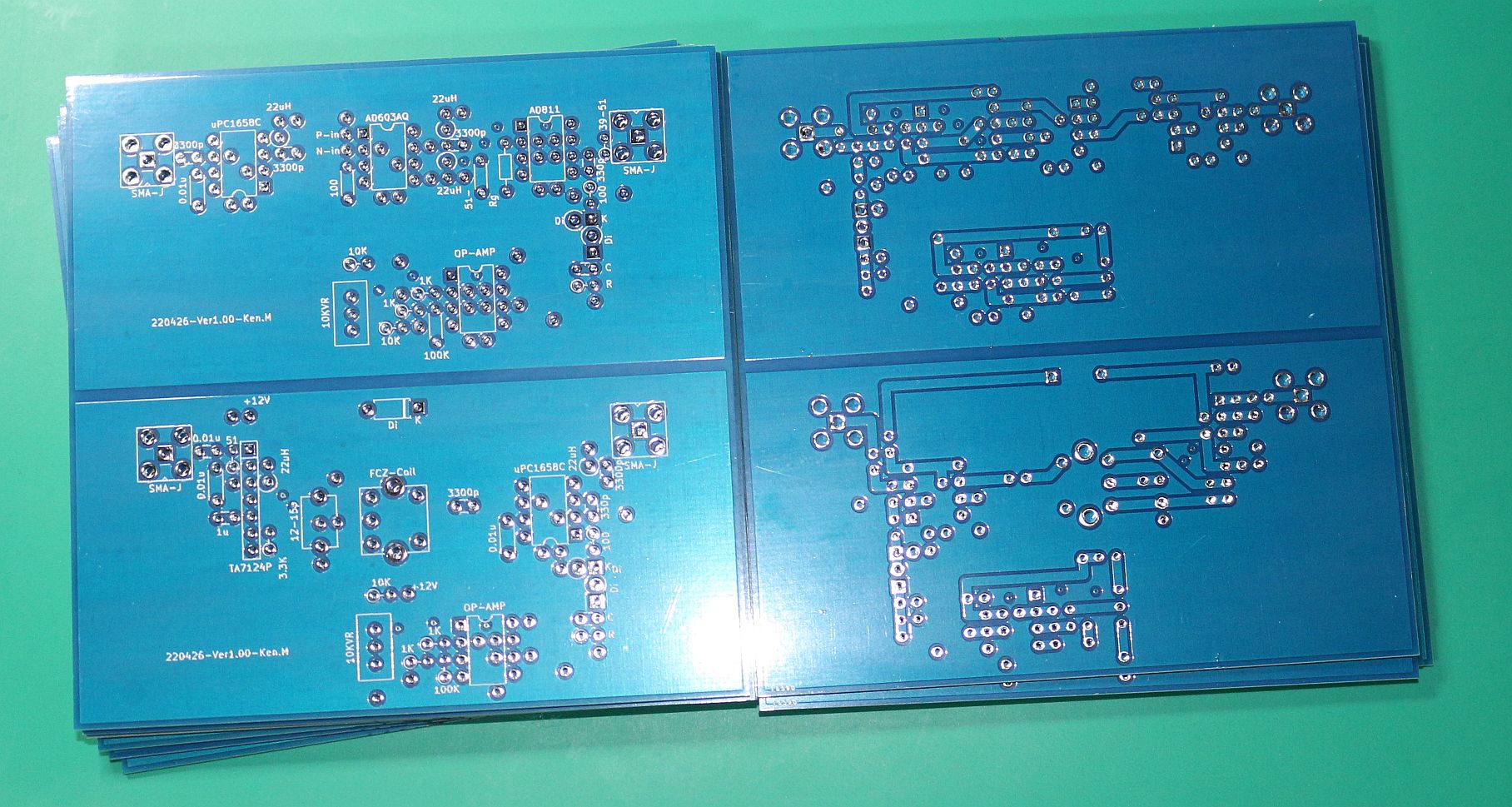

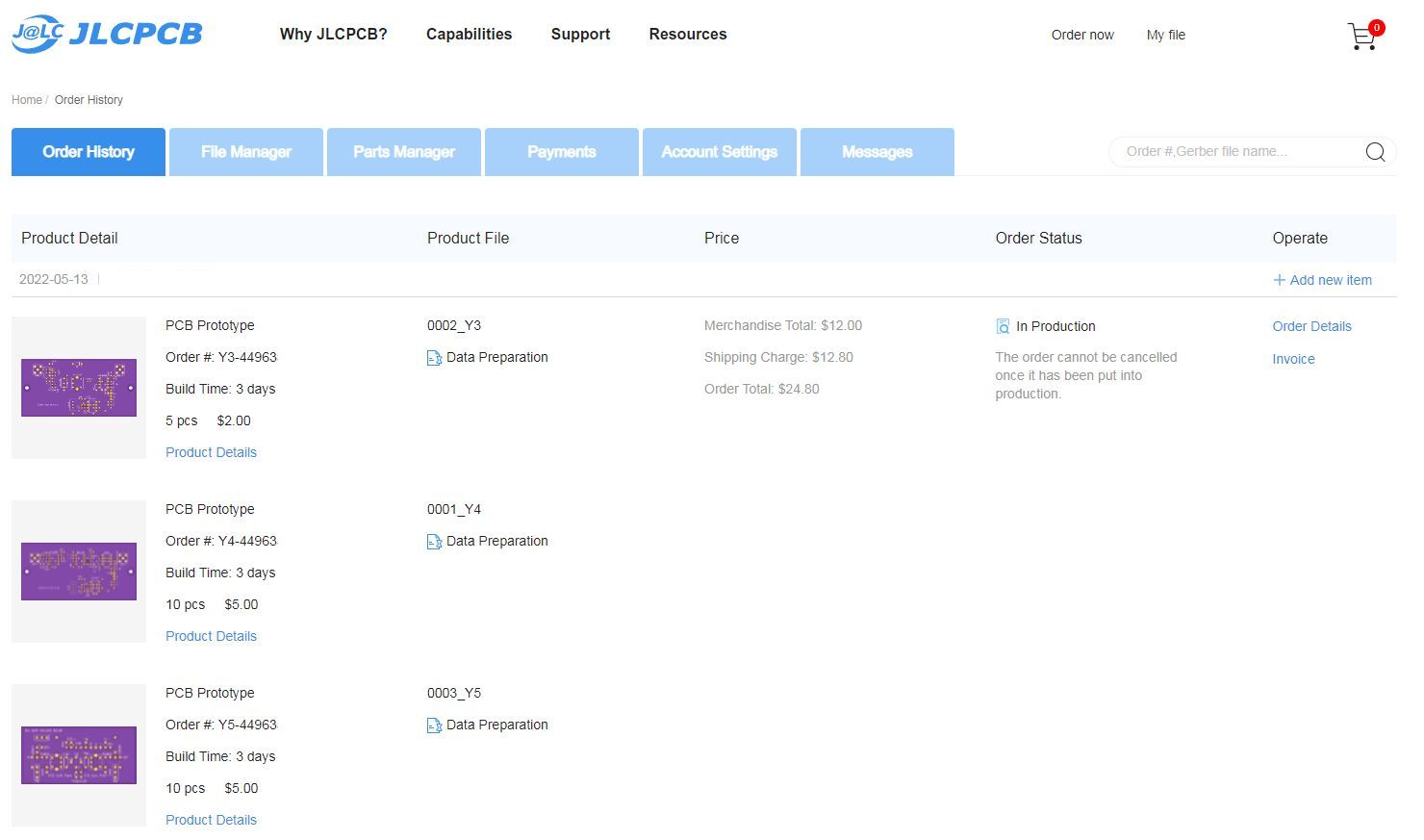

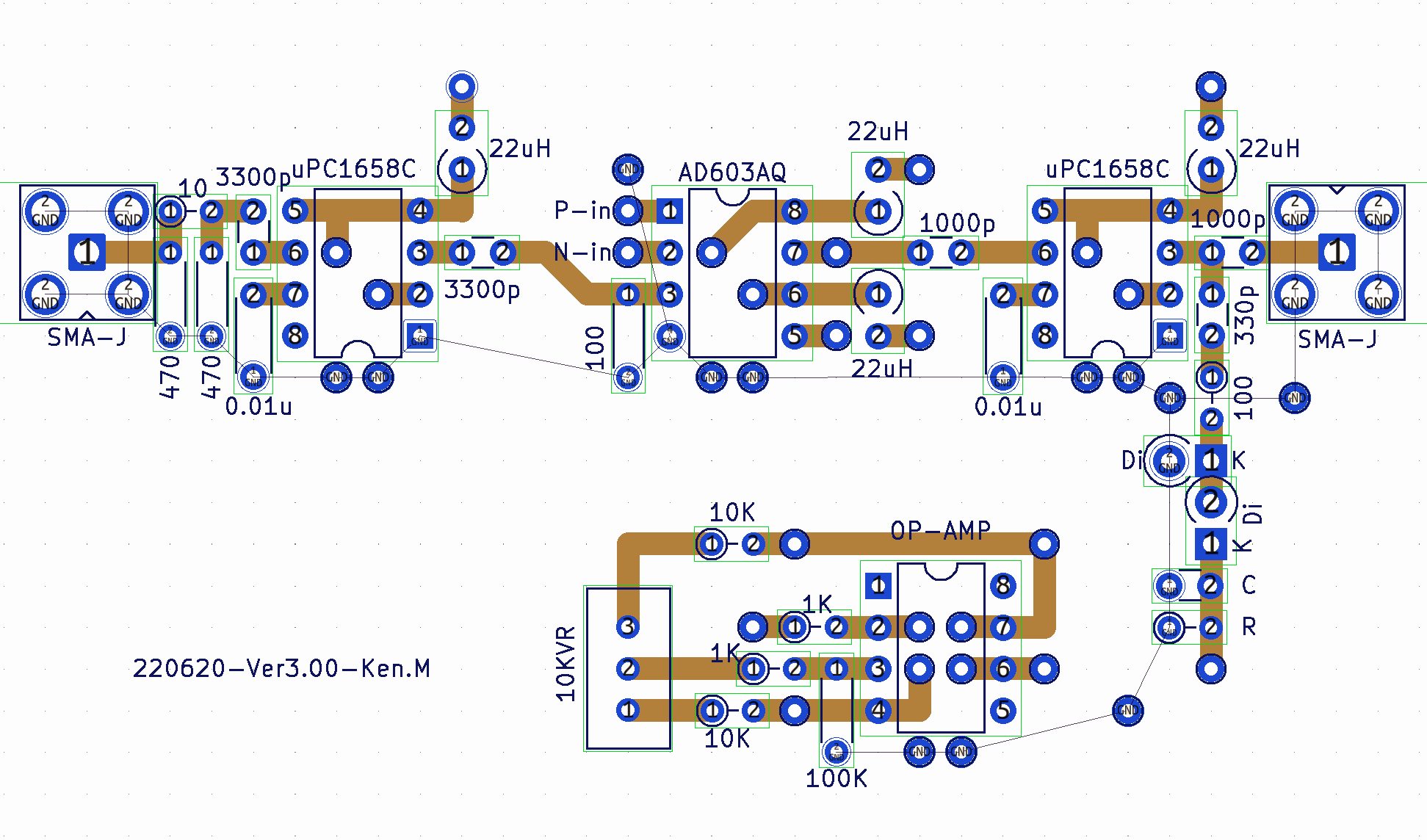

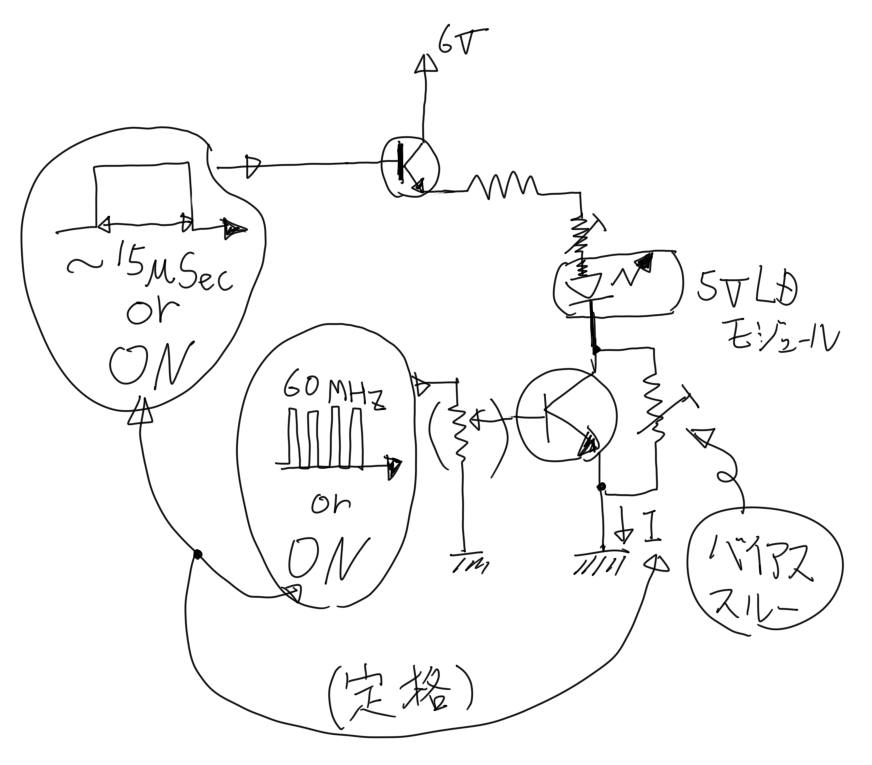

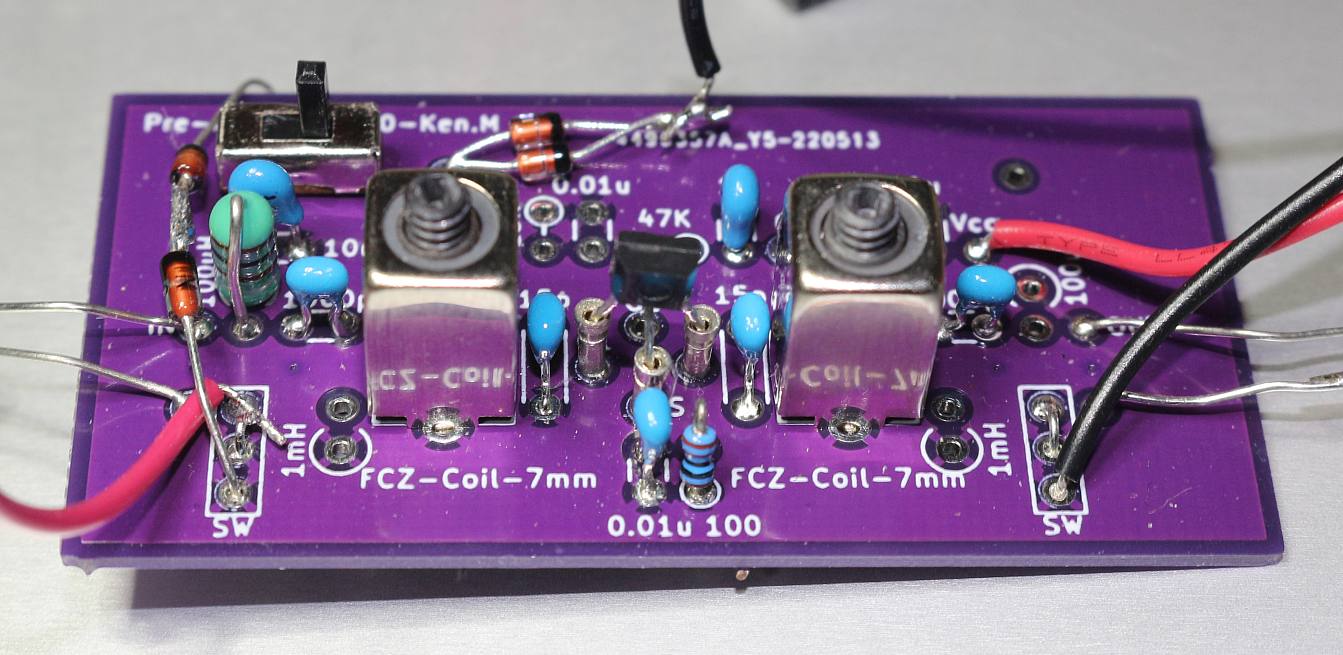

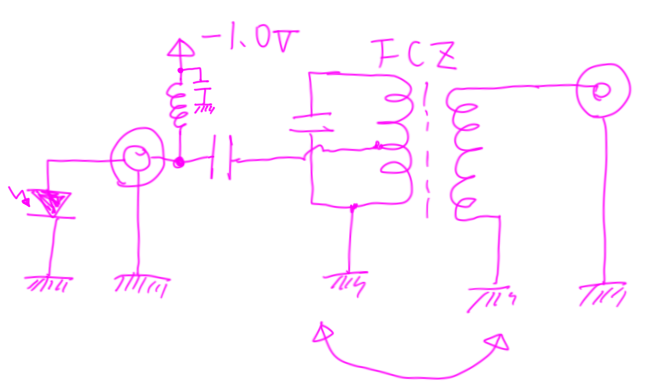

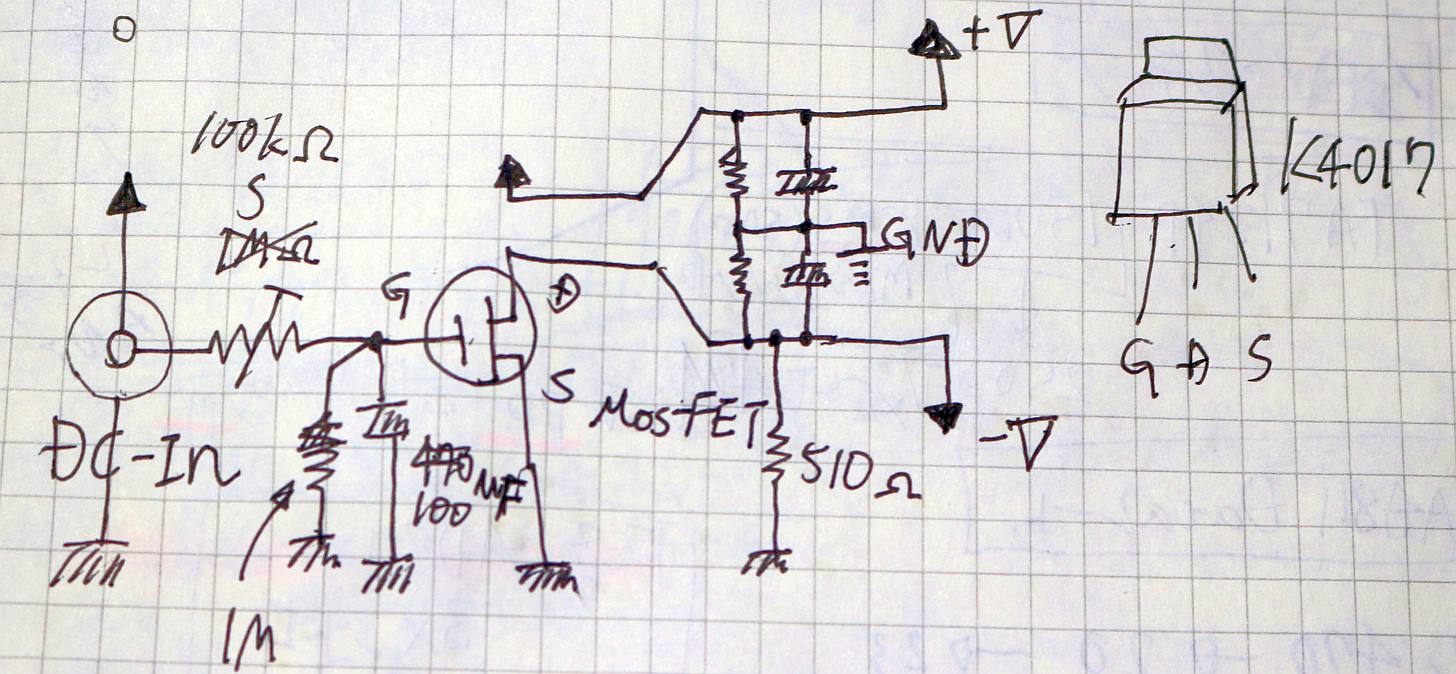

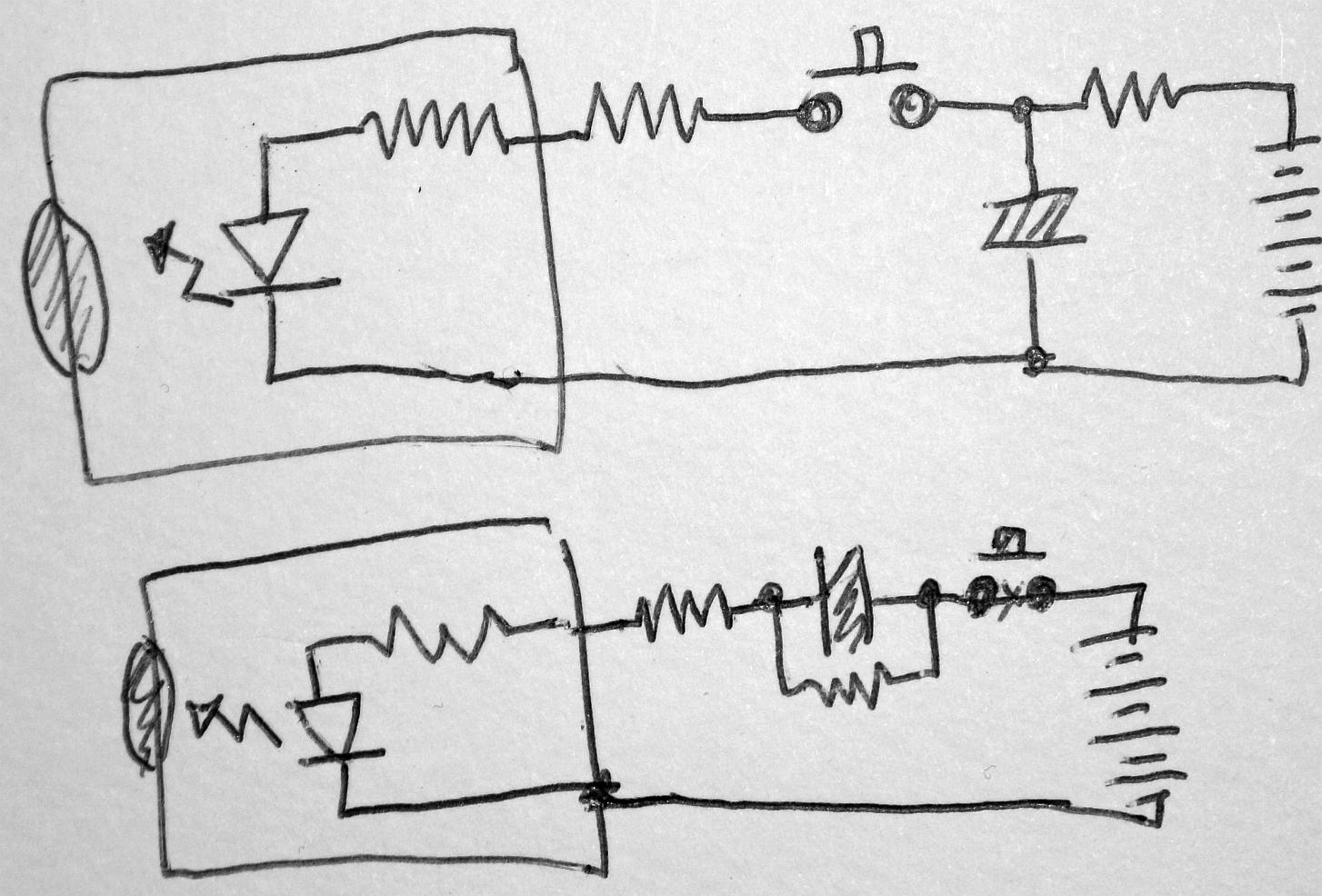

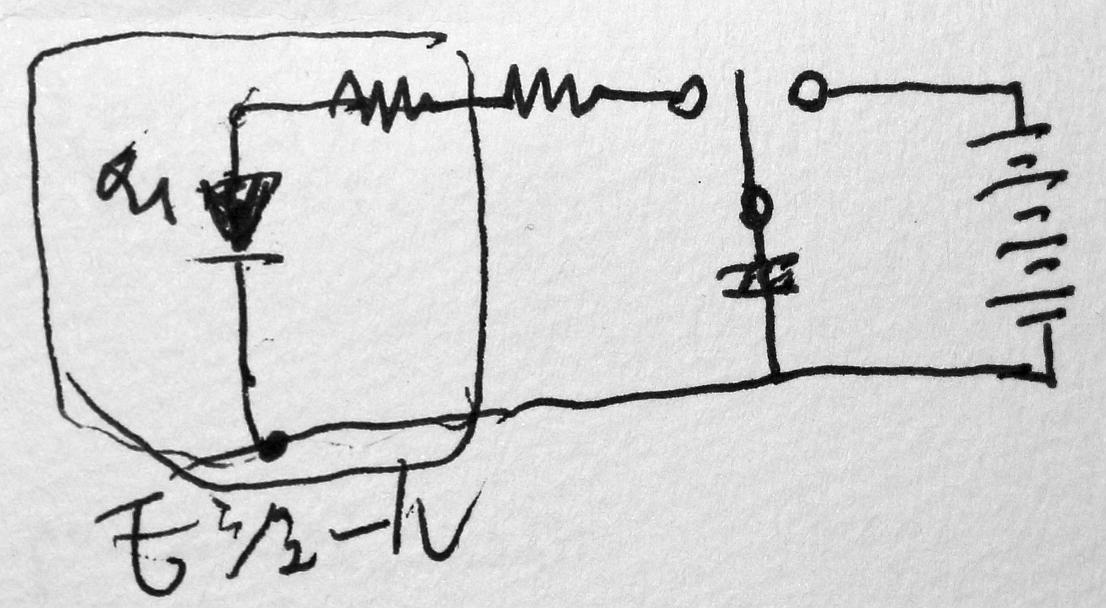

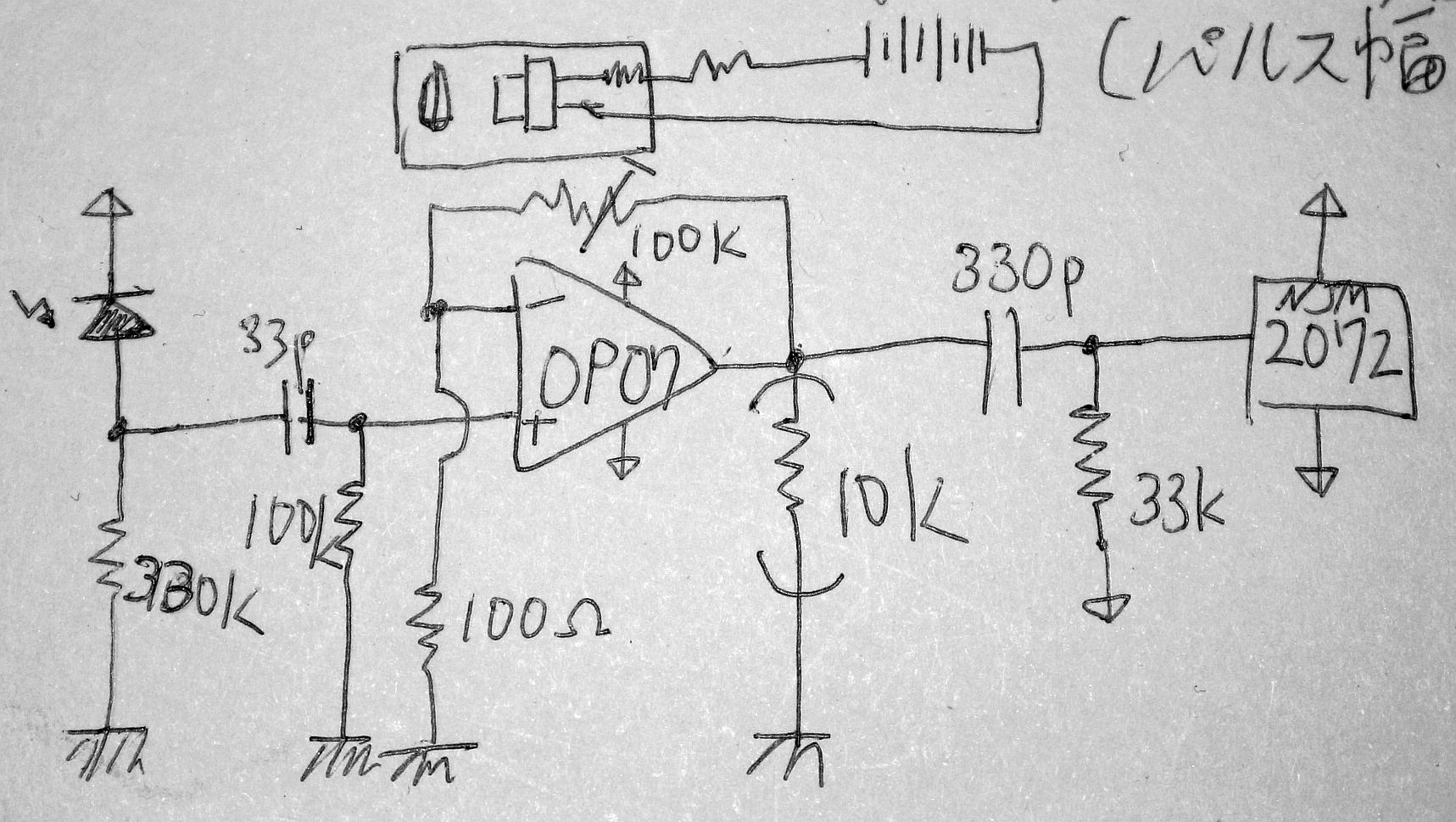

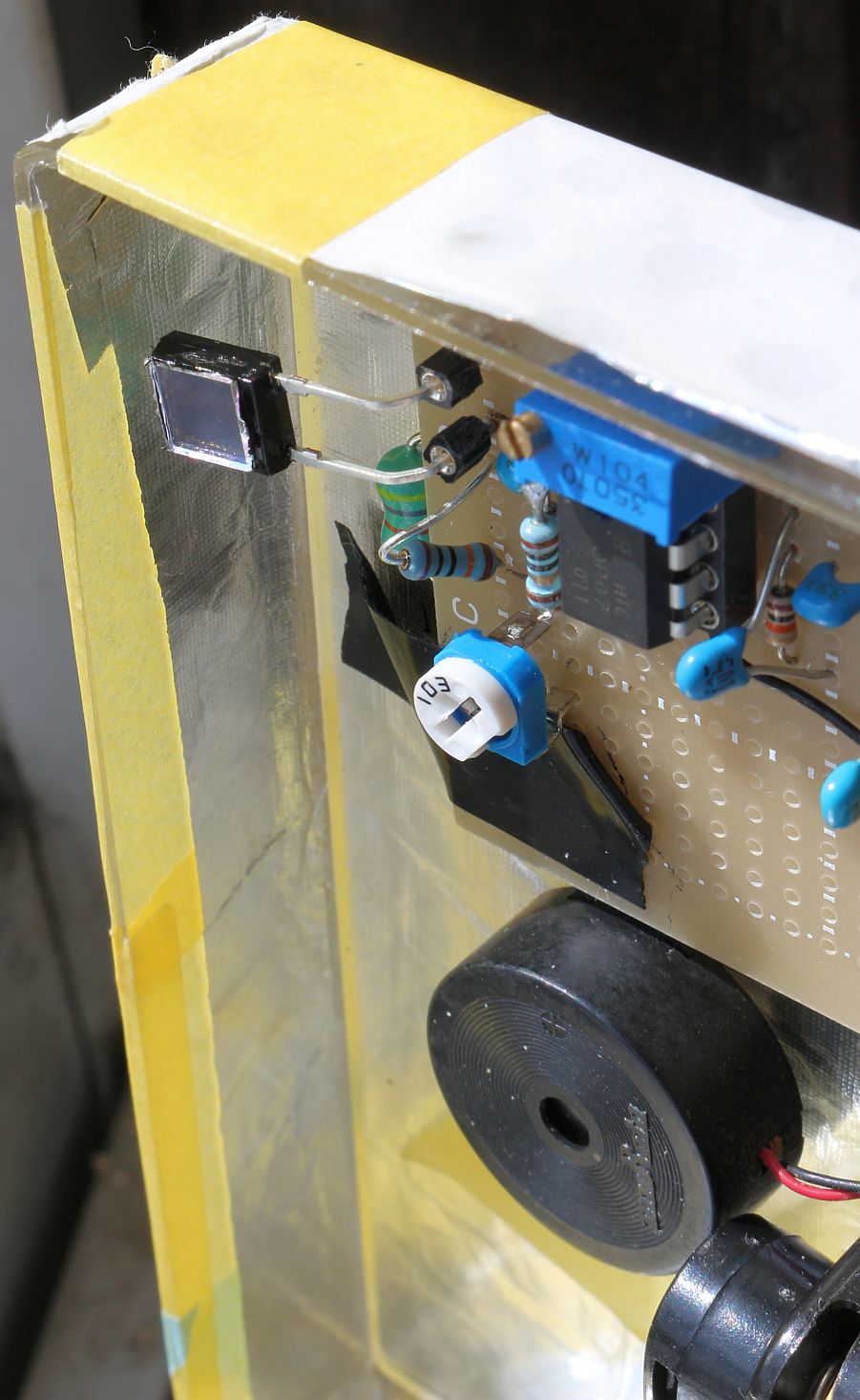

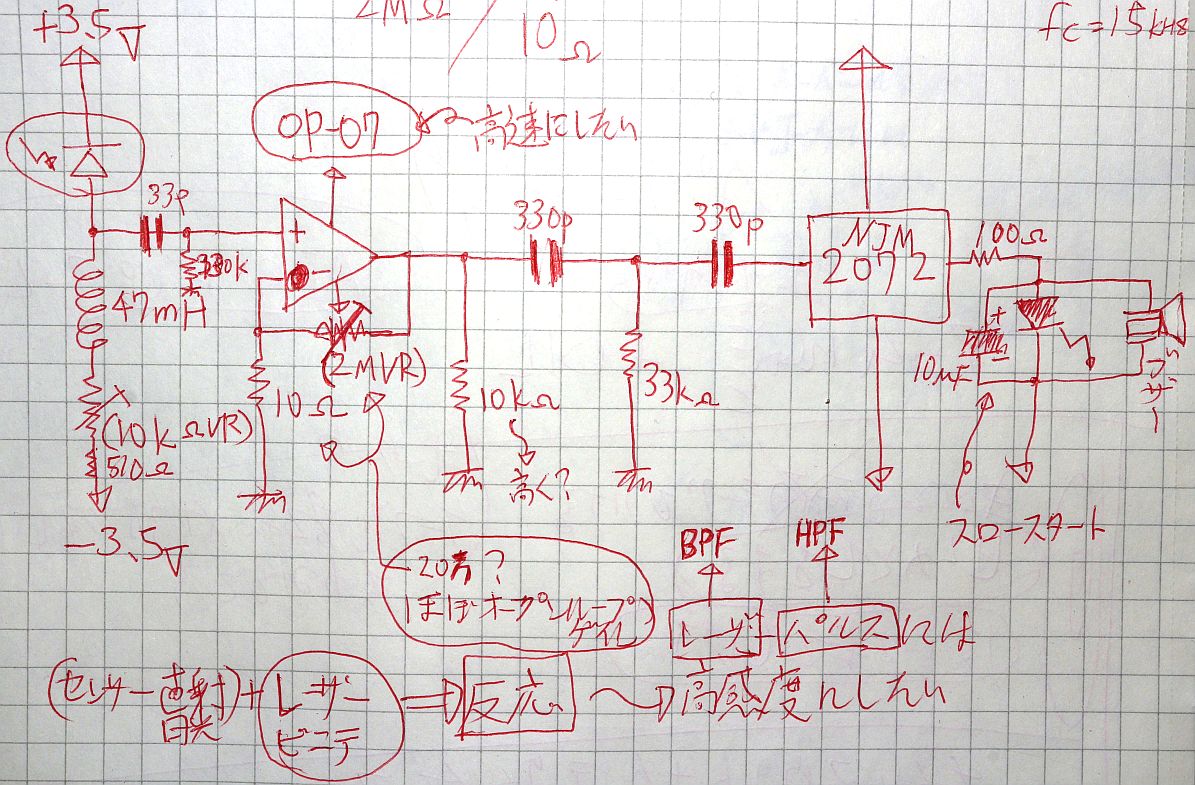

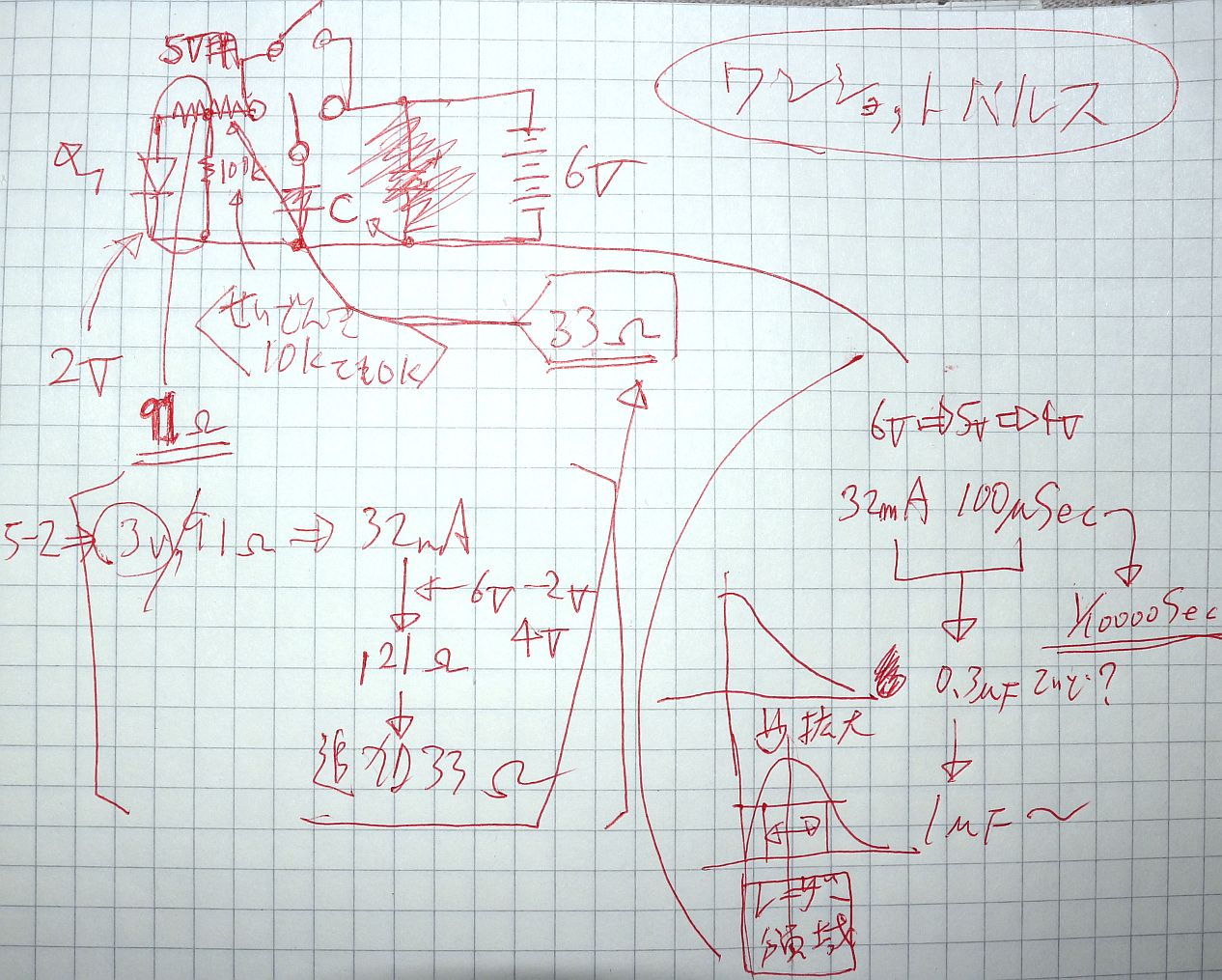

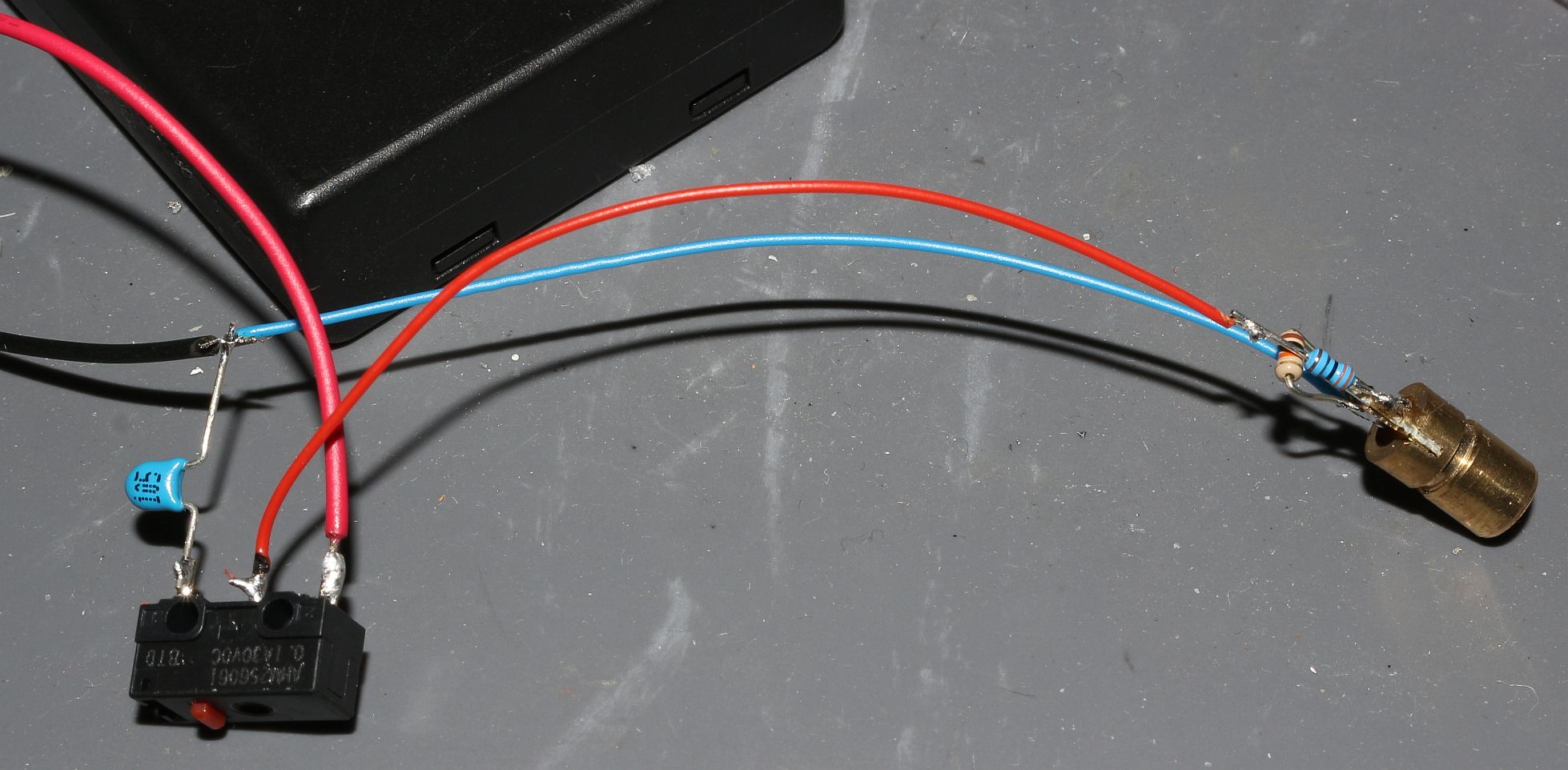

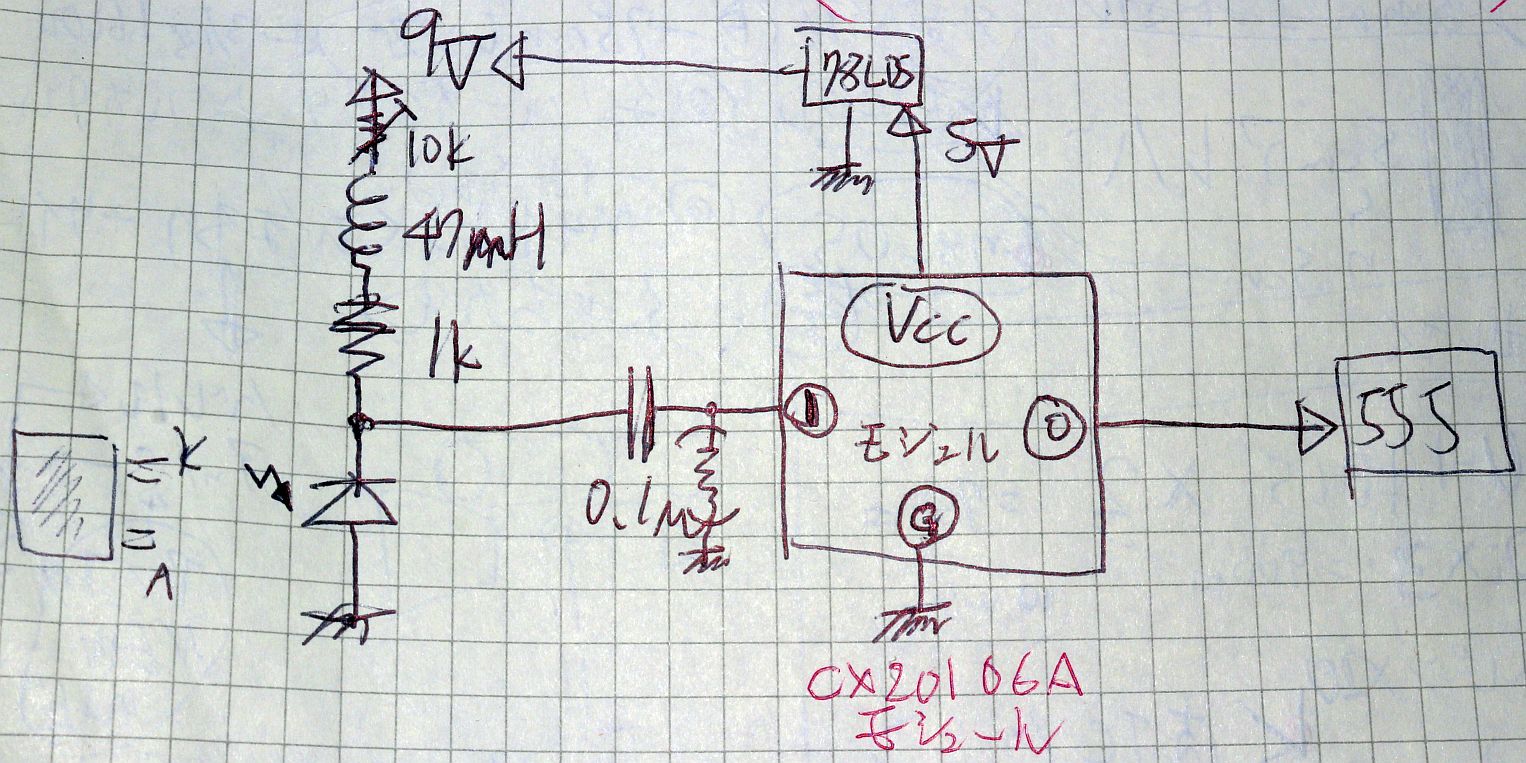

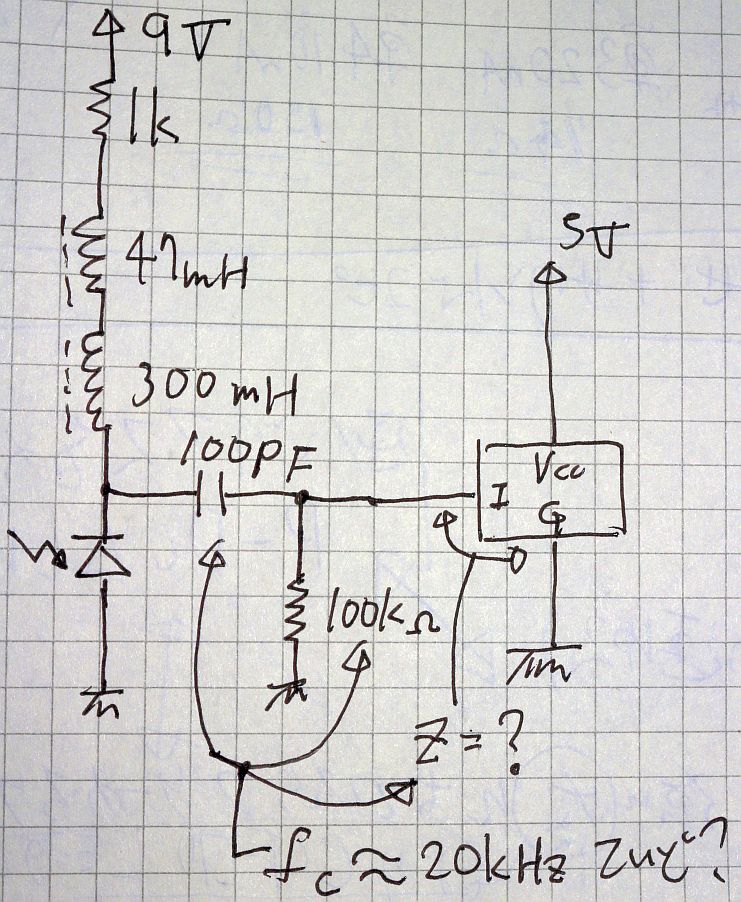

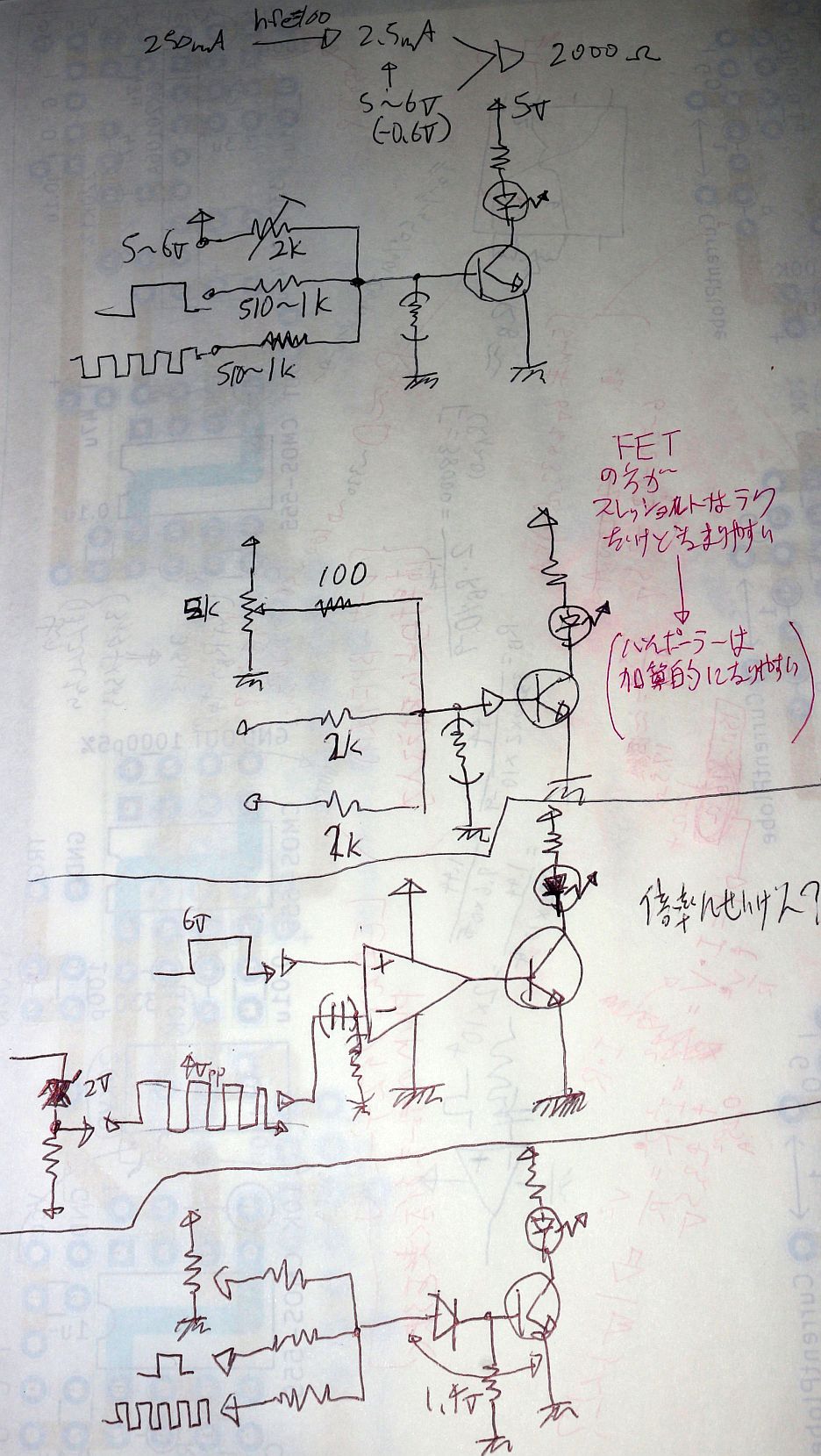

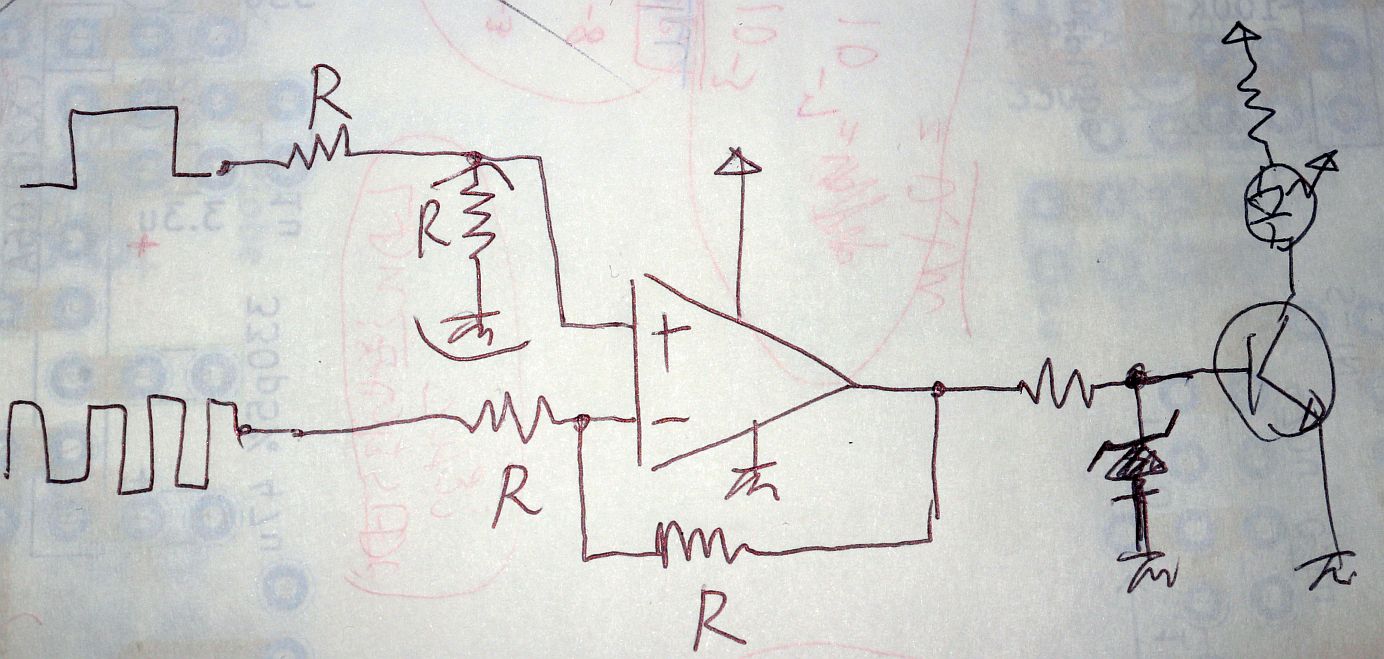

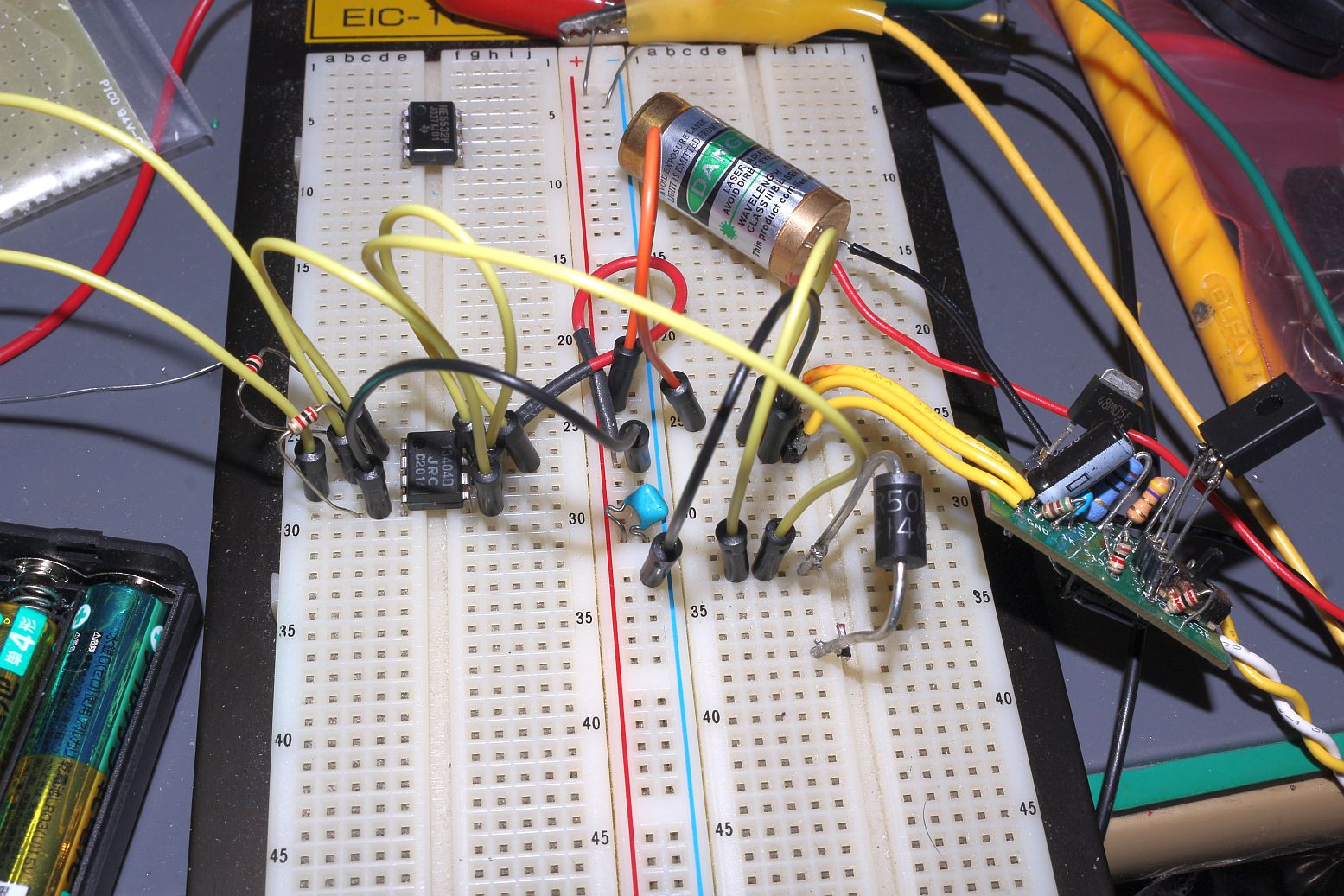

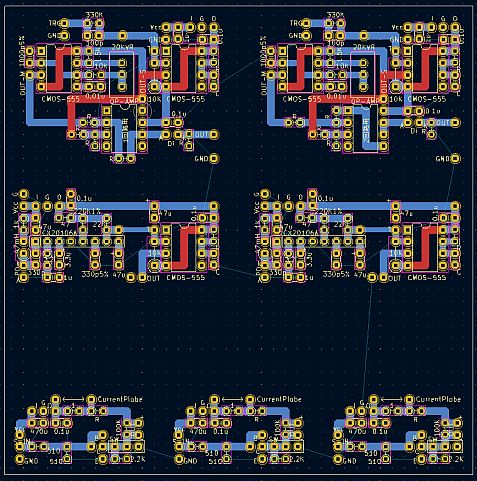

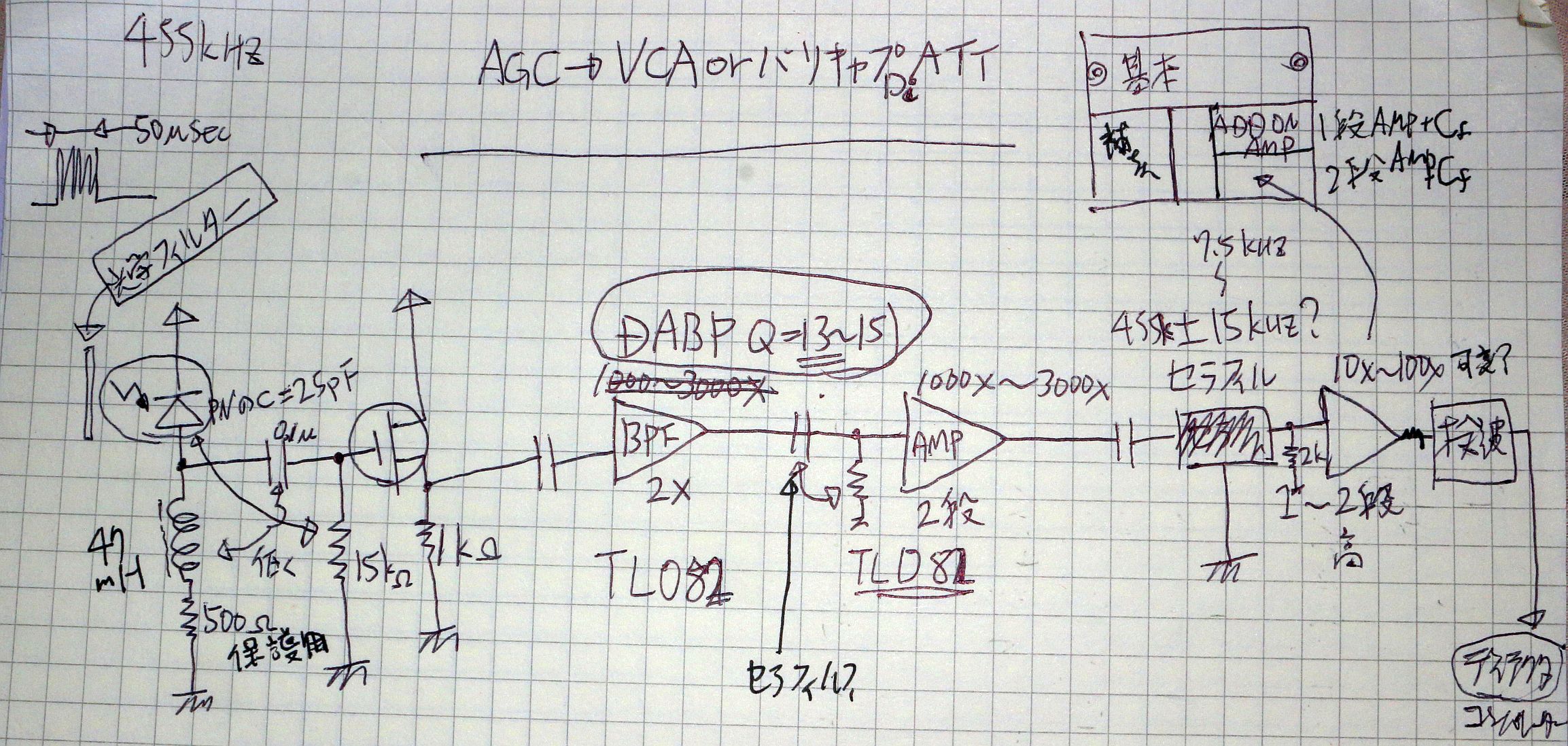

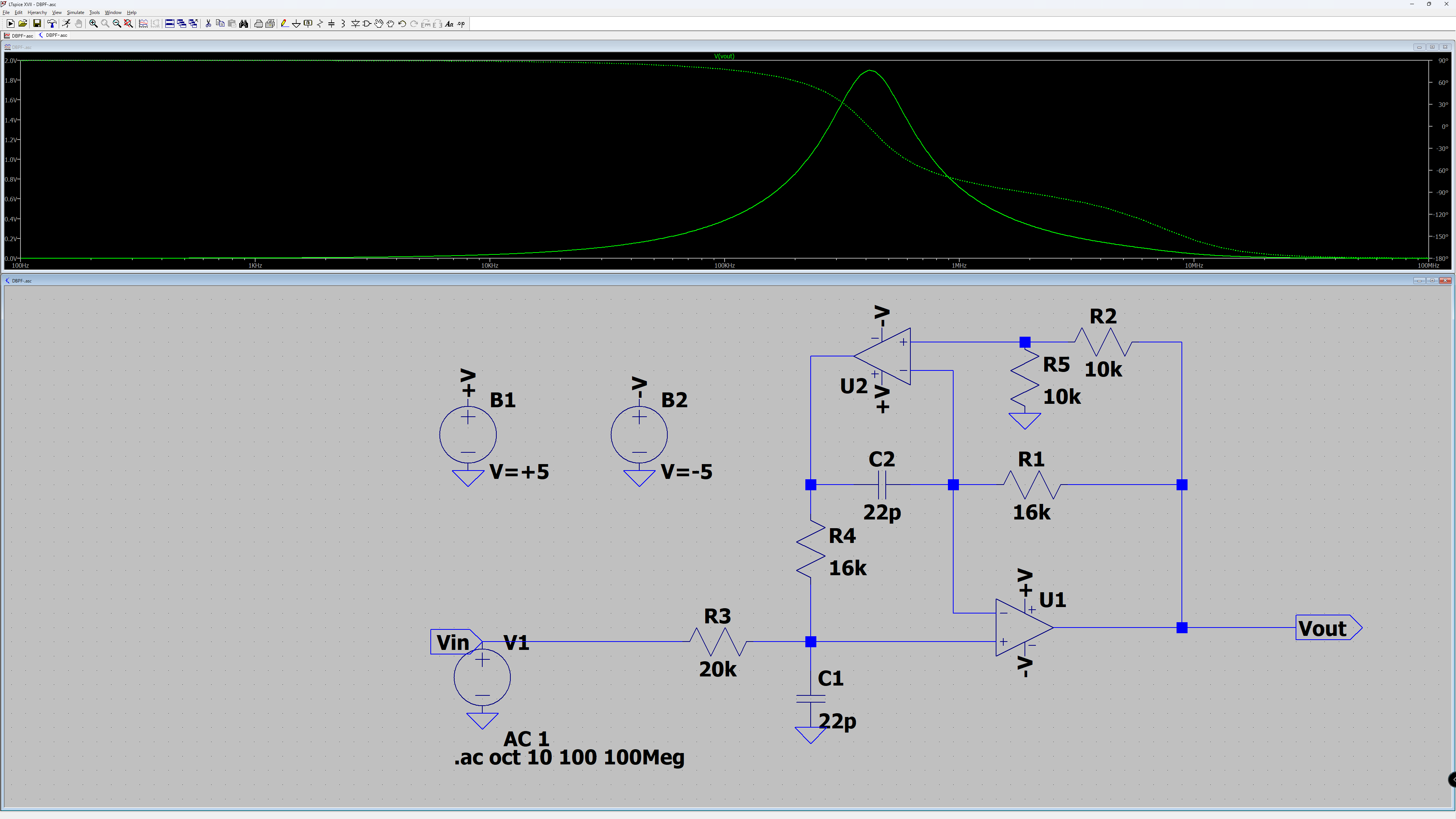

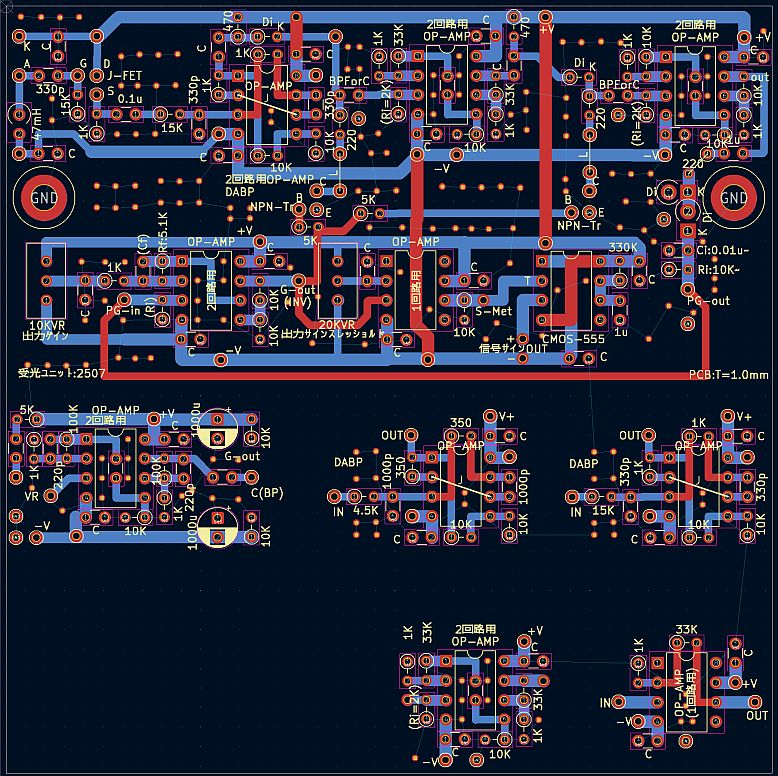

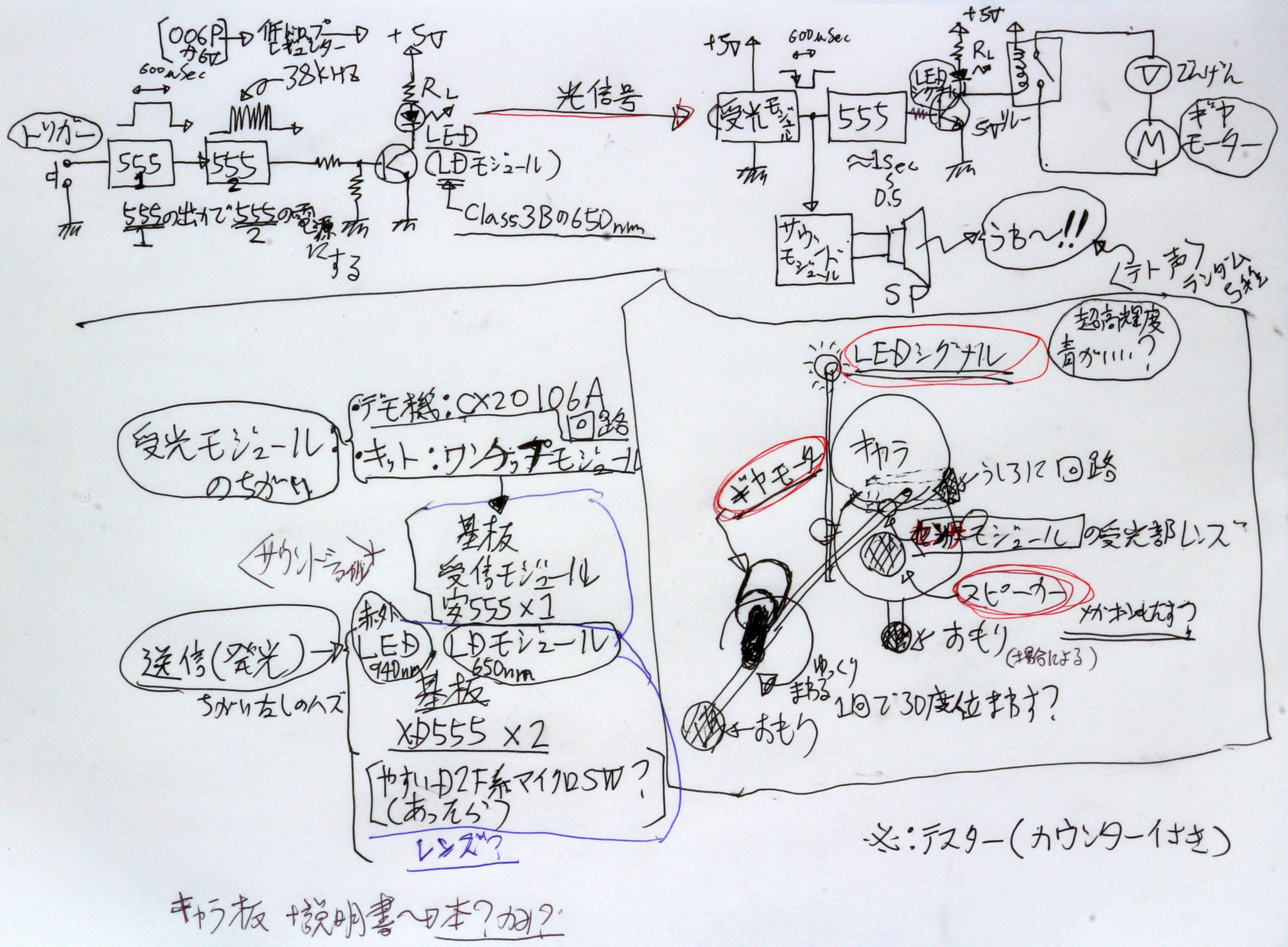

���U��H�̐v�}�ł��B�����̔z���}�I

���ۂ́A�d���A�g�����W�X�^��LED�����ɕ����܂����B

����p��LED�ł����A

�������Ƃ���ɔ������Ă��܂������m��܂���B

����āA��OR�̐ԃt�B���^�[�Ȃ̂ł����A

����ɃR���f���T�[���q�����Ƃ�ON-OFF���ɂ₩�ɂ��Ă��܂��Ηǂ��ł��B

20mA�̏ꍇ�A���[�h��R300����22��F�ł��Ȃ藎���܂����B

�܂��A���g��̐ϕ����ăR���p���[�^�[�I�Q�[�g��ʂ��Đϕ����Ă��̐ϕ����ɂ₩�ɂ��Ă܂��R���p���[�Ƃ��邱�Ƃɂ��A

�����Ԃ��600��Sec���Z�����Ԃ̓��̓p���X���Ȃ�ׂ��Ȃ��悤�ɂ���Ƃ����\�ł��ˁB

�܂��A������́A�f�W�^���Ȃ�}�C�R���ɓ���Ă��܂��č폜���Ă��ǂ����Ǝv���܂��B

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

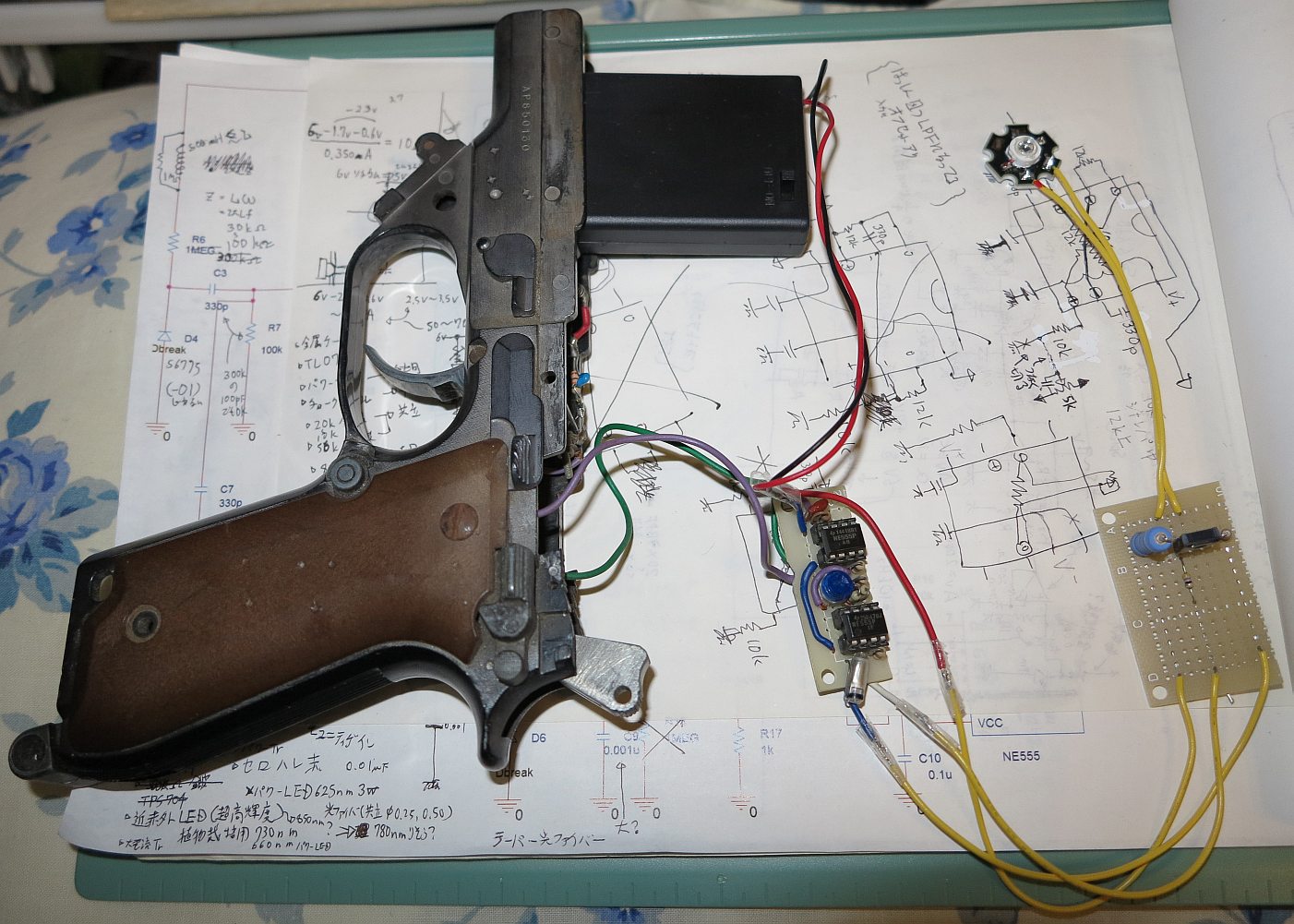

���U��H�̐v�}�ł��B�����̔z���}�I

���ۂ́A�d���A�g�����W�X�^��LED�����ɕ����܂����B

(���̕��ɁAVR��������P������H������܂��̂ŁB��������Q�ƁB)

�����ɌÂ���������ł܂����A���i�͌��݂����Ȃ����낢�܂��B

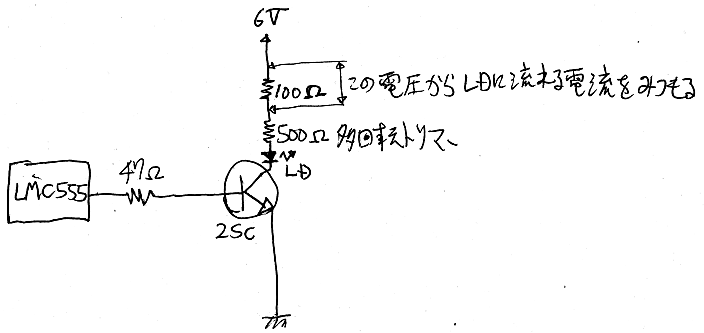

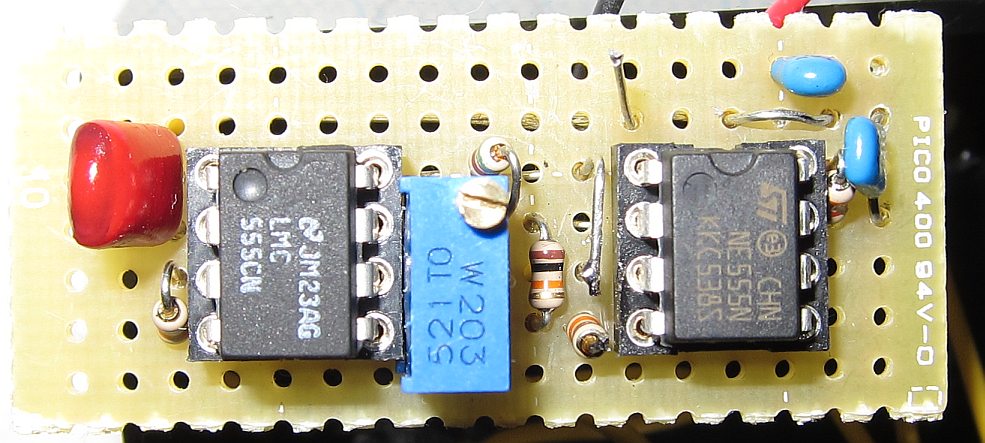

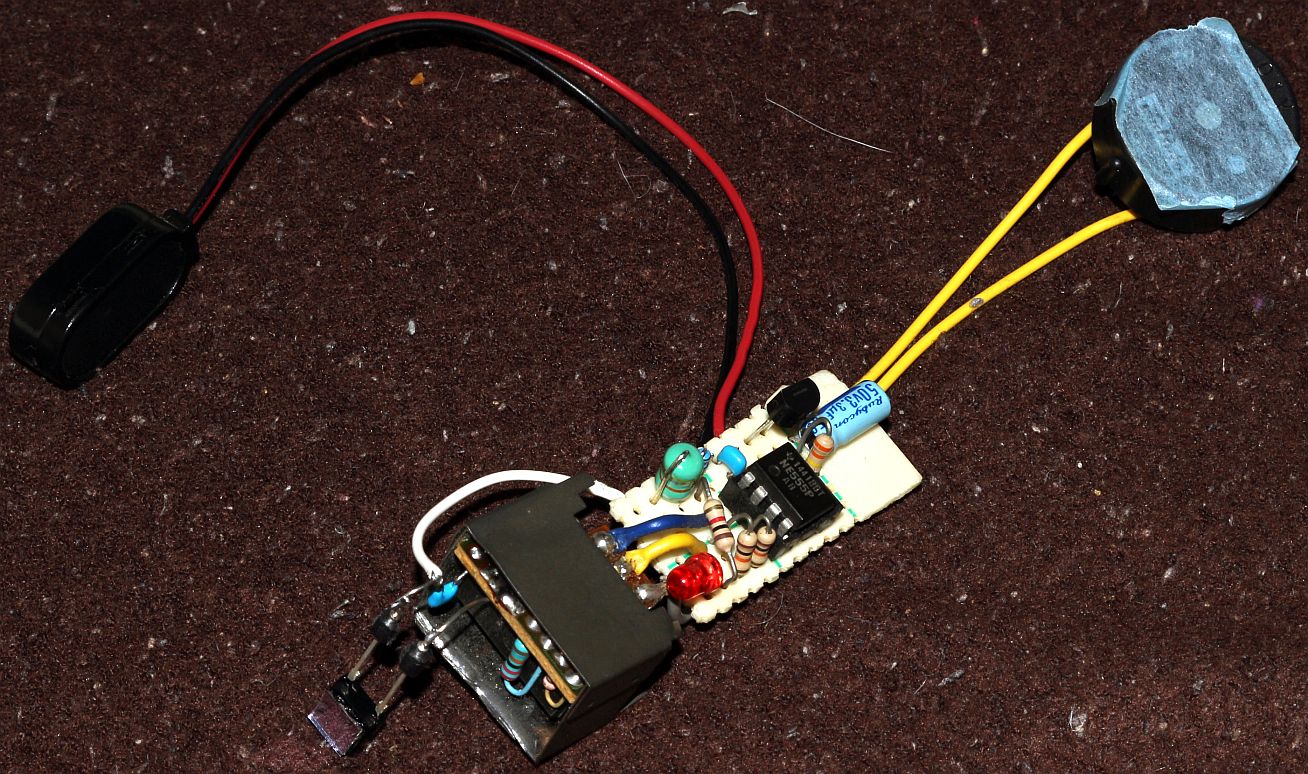

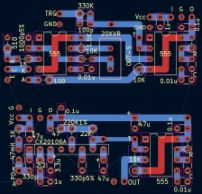

IC��NE555���g���Ă���܂��B

�g���K�[��100pF��22K���I���ł��B���g���K�𗣂����Ƃ��ɂ���������̂�0.1��F��330K���ɂ�����Ȃ���܂����B

VR�̈�̑��͐��Ė��ڑ�(NC)��Ԃɂ��Ă���܂��B

(���̕��ɁAVR��������P������H������܂��̂ŁB��������Q�ƁB)

�����ɌÂ���������ł܂����A���i�͌��݂����Ȃ����낢�܂��B

IC��NE555���g���Ă���܂��B

�g���K�[��100pF��22K���I���ł��B���g���K�𗣂����Ƃ��ɂ���������̂�0.1��F��330K���ɂ�����Ȃ���܂����B

VR�̈�̑��͐��Ė��ڑ�(NC)��Ԃɂ��Ă���܂��B

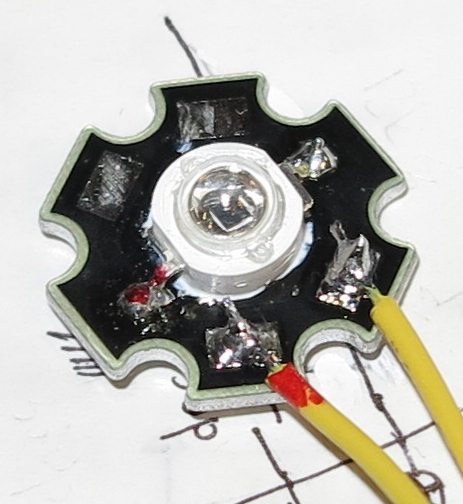

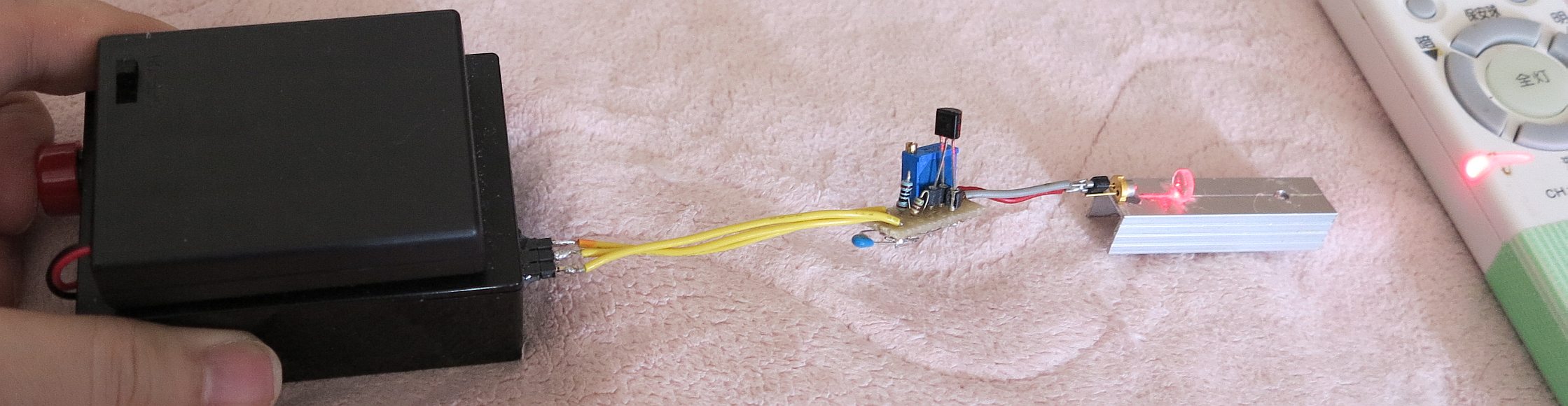

LED�́A940nm�ԊO�̃t���b�g�w�b�h��LED�������̂ł����A

���ݏH���̃`�b�v���i���炢�������݂��Ă��Ȃ����߁B

LED�́A940nm�ԊO�̃t���b�g�w�b�h��LED�������̂ł����A

���ݏH���̃`�b�v���i���炢�������݂��Ă��Ȃ����߁B

850nm�̐ԊO�������p�̃p���[LED�g�p�ł��B

���̂܂܂ł��˒������\���[�g���ɂ͂Ȃ�Ǝv���܂��B

850nm�̐ԊO�������p�̃p���[LED�g�p�ł��B

���̂܂܂ł��˒������\���[�g���ɂ͂Ȃ�Ǝv���܂��B

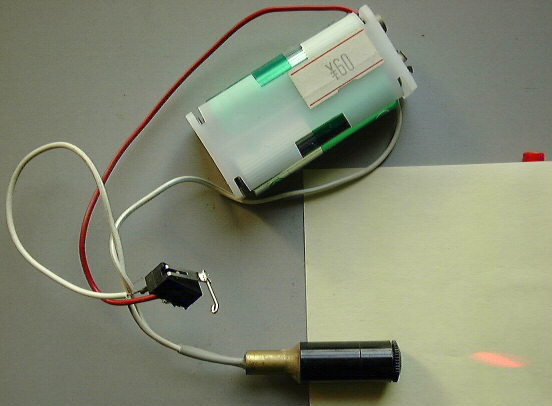

�����Y��t�����LED���͂��߂̃s���z�[�������ł��A���B������100m������̂ł͖������Ǝv���A

�n���h�K���Ȃ炱��Ȋ����̂������葁���Ǝv���܂��B

�O�[�q���M�����^�[���g���Ă��̂ł����A�u�ԓI�ɃI�[�o�[�V���[�g�̉\�������邽�߁A

LD���g�p�����Ƃ��j�����邱�Ƃ�����悤�Ȃ̂ŁA6V�̓d�r�̕������S���Ǝv���܂����B

�u�Ԃ�������Ȃ��ł��̂�LED�̕��M�͗v��Ȃ��̂ł����A

�����̒������Ƃ��A�O�̂��߁A�����ȉ~�������ɕt����X�}�[�g�ŕ��M�͖��Ȃ��ł��傤�B

���ƁA

�����H�́A���Ȃ荂���x�ɂ��Ă邽�߁A

�t�߂œd���h���������ƃu���V�����̃X�p�[�N�̃m�C�Y�Ŕ������܂����B

���ɁA

�ԓ��̐�LED���_������Ƃ��̌��Ȃǂ́A���Ԃɂ���Ă̔��W���������������Ă��܂��\��������܂��B

����́A�����R�����W���[���ł����邱�Ƃ��Ǝv���܂����A

�A�`���́A���p���X���ŃR�[�h�������쓮�������������Ǝv���܂��B

���̏ꍇ�A�����Ɣ��U�𑬂��A�p���X���Ԃ�Z������̂��e���Ǝv���܂����A

����ł��̂ł���ŗǂ��̂ł͂Ǝv���Ă���܂��B

���̃����R���݊��^���U���j�b�g�ł����A

NE555�������d�͂̏��Ȃ�LMC555�ɕύX���܂����B

�����炭�A�Ⴂ����d���ł������A�o�͓d���ʂ������悤�ł��B

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

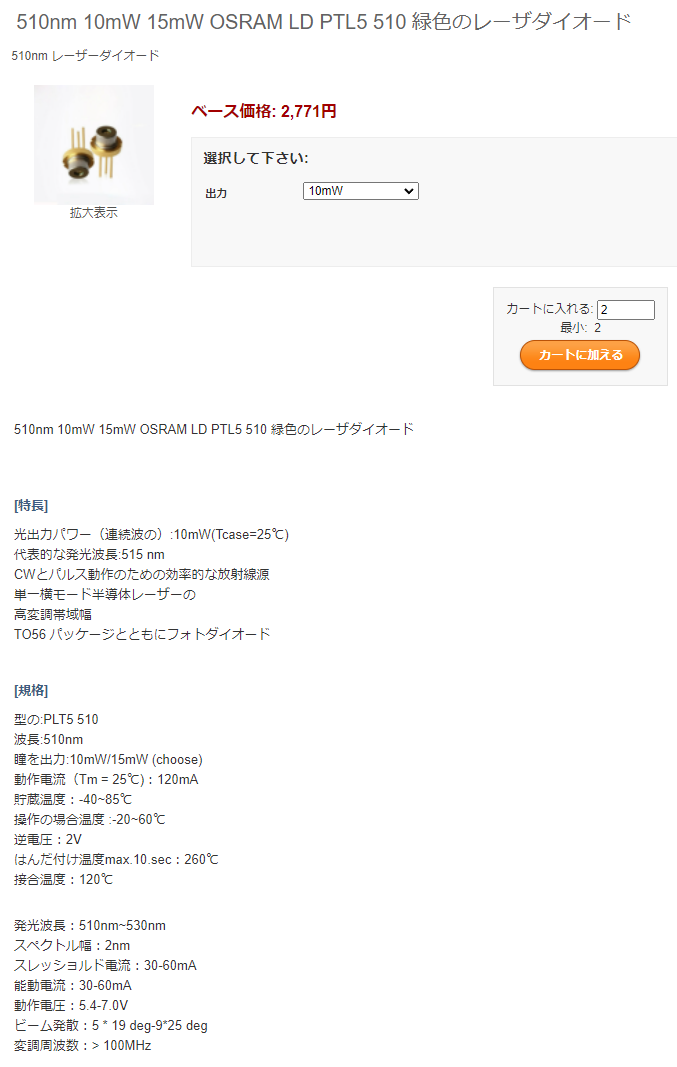

����LD��p����������H���l���܂��B

�����̃��[�U�[Di�́A���Ƀf���P�[�g�ŁA

�Ód�C�ƌ��o�͂̒�i���b�e�[�W�I�[�o�[�A�ɂ���ĉ��邱�Ƃ������ł��B

�܂��A�t�ڑ��ɂ����Ɏア�ł��B��2V���x�B

�l�Ԃ͋���ȓ��̂ł�����P�ɂ̃R���f���T�[�Ƃ��ēd�ׂ�~�ς��邱�Ƃ��o���܂��B

�n�ʂɂ������Ă郂�m�͂ق�0V�ŁA�����Ɠ��d�ʂɂ��邱�ƂŔ������܂��B

��i�́A�M���ł͂Ȃ����̃G�l���M���ꎩ�̂��f�q�Ƀ_���[�W��^���܂��̂ŁA��u�ł������Ă͂Ȃ�܂���B

(�_���[�W�̏u�Ԃɉ���̂ł͖����������������ꂽ�Ƃ�������������܂��B�����Z�����I)

���[�U�[�ƌ�����Ƌ��������o���Ƃ����C���[�W�ł����A

����̓����Y�ň�_�Ɏ��������ꍇ�ł��āA

LD�̌��̑������ʂ�LED��肩�Ȃ�ア�ł��B

����āA�����Y�Ŏ���������̂������ƂȂ�܂��B

�Ƃ͂����A���ꂪ���Ɏ�Ԃ̂����邱�ƂŁA

�������ԊO�ł͌������킹�����Ȃ荢��ł��B

�������A���܂����������ƁA���e�̔��肪�V�r�A�����邱�ƂɂȂ�܂��B

����āA�g�p���@�̓��C�t���Ȃǂ̐����ˌ��Ɍ����邩���m��܂���B

�{���̋쓮��APC��H�����z�Ȃ̂ł����A����͂܂��A��ɂ��āA

���̂������ȈՔł�ACC��H�ɂ��܂��B

�ȑO��006P����O�[�q���M�����^�[��ʂ��Ďg���Ă��̂ł����A

�d���������Ȃǂ̃I�[�o�[�V���[�g�������A���J���̒P�l�l�{�̋쓮�ɂ��܂��B

(�v�Z�l���ς��܂���006P�_�C���N�g�ł��ǂ������m��܂���B�����[�����ǂ��ł���)

�����Y��t�����LED���͂��߂̃s���z�[�������ł��A���B������100m������̂ł͖������Ǝv���A

�n���h�K���Ȃ炱��Ȋ����̂������葁���Ǝv���܂��B

�O�[�q���M�����^�[���g���Ă��̂ł����A�u�ԓI�ɃI�[�o�[�V���[�g�̉\�������邽�߁A

LD���g�p�����Ƃ��j�����邱�Ƃ�����悤�Ȃ̂ŁA6V�̓d�r�̕������S���Ǝv���܂����B

�u�Ԃ�������Ȃ��ł��̂�LED�̕��M�͗v��Ȃ��̂ł����A

�����̒������Ƃ��A�O�̂��߁A�����ȉ~�������ɕt����X�}�[�g�ŕ��M�͖��Ȃ��ł��傤�B

���ƁA

�����H�́A���Ȃ荂���x�ɂ��Ă邽�߁A

�t�߂œd���h���������ƃu���V�����̃X�p�[�N�̃m�C�Y�Ŕ������܂����B

���ɁA

�ԓ��̐�LED���_������Ƃ��̌��Ȃǂ́A���Ԃɂ���Ă̔��W���������������Ă��܂��\��������܂��B

����́A�����R�����W���[���ł����邱�Ƃ��Ǝv���܂����A

�A�`���́A���p���X���ŃR�[�h�������쓮�������������Ǝv���܂��B

���̏ꍇ�A�����Ɣ��U�𑬂��A�p���X���Ԃ�Z������̂��e���Ǝv���܂����A

����ł��̂ł���ŗǂ��̂ł͂Ǝv���Ă���܂��B

���̃����R���݊��^���U���j�b�g�ł����A

NE555�������d�͂̏��Ȃ�LMC555�ɕύX���܂����B

�����炭�A�Ⴂ����d���ł������A�o�͓d���ʂ������悤�ł��B

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

����LD��p����������H���l���܂��B

�����̃��[�U�[Di�́A���Ƀf���P�[�g�ŁA

�Ód�C�ƌ��o�͂̒�i���b�e�[�W�I�[�o�[�A�ɂ���ĉ��邱�Ƃ������ł��B

�܂��A�t�ڑ��ɂ����Ɏア�ł��B��2V���x�B

�l�Ԃ͋���ȓ��̂ł�����P�ɂ̃R���f���T�[�Ƃ��ēd�ׂ�~�ς��邱�Ƃ��o���܂��B

�n�ʂɂ������Ă郂�m�͂ق�0V�ŁA�����Ɠ��d�ʂɂ��邱�ƂŔ������܂��B

��i�́A�M���ł͂Ȃ����̃G�l���M���ꎩ�̂��f�q�Ƀ_���[�W��^���܂��̂ŁA��u�ł������Ă͂Ȃ�܂���B

(�_���[�W�̏u�Ԃɉ���̂ł͖����������������ꂽ�Ƃ�������������܂��B�����Z�����I)

���[�U�[�ƌ�����Ƌ��������o���Ƃ����C���[�W�ł����A

����̓����Y�ň�_�Ɏ��������ꍇ�ł��āA

LD�̌��̑������ʂ�LED��肩�Ȃ�ア�ł��B

����āA�����Y�Ŏ���������̂������ƂȂ�܂��B

�Ƃ͂����A���ꂪ���Ɏ�Ԃ̂����邱�ƂŁA

�������ԊO�ł͌������킹�����Ȃ荢��ł��B

�������A���܂����������ƁA���e�̔��肪�V�r�A�����邱�ƂɂȂ�܂��B

����āA�g�p���@�̓��C�t���Ȃǂ̐����ˌ��Ɍ����邩���m��܂���B

�{���̋쓮��APC��H�����z�Ȃ̂ł����A����͂܂��A��ɂ��āA

���̂������ȈՔł�ACC��H�ɂ��܂��B

�ȑO��006P����O�[�q���M�����^�[��ʂ��Ďg���Ă��̂ł����A

�d���������Ȃǂ̃I�[�o�[�V���[�g�������A���J���̒P�l�l�{�̋쓮�ɂ��܂��B

(�v�Z�l���ς��܂���006P�_�C���N�g�ł��ǂ������m��܂���B�����[�����ǂ��ł���)

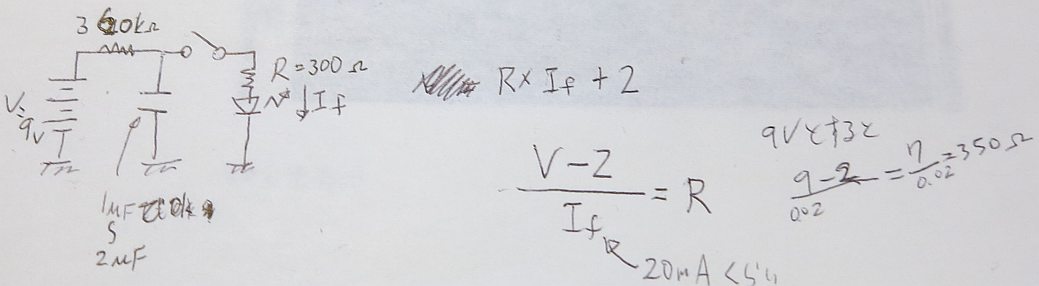

(�摜�ł�LED���͂܂��Ă܂����AIf��20mA�Ȃ̂ŁALD�ƌ��p�ł��B)

LD�͉��x�ȂǂɃV�r�A�Ȃ̂ł����A�K�i�\�͏��X�����������Ă��邾���ŁA

�����̃e�X�g�͂��ĂȂ��ł����A�Ƃ肠�����A

����ŁALD�����U���āA���������Ȃ��悤�Ȃ̂ŁA���p���Ǝv���܂��B

(�摜�ł�LED���͂܂��Ă܂����AIf��20mA�Ȃ̂ŁALD�ƌ��p�ł��B)

LD�͉��x�ȂǂɃV�r�A�Ȃ̂ł����A�K�i�\�͏��X�����������Ă��邾���ŁA

�����̃e�X�g�͂��ĂȂ��ł����A�Ƃ肠�����A

����ŁALD�����U���āA���������Ȃ��悤�Ȃ̂ŁA���p���Ǝv���܂��B

Vce��0.5V�ƍ��߂ɂƂ��Ă���܂������̏ꍇ�́A�����ƒႭ�A

0V�Ōv�Z���Ă�OK�̂悤�ł��B

�܂��A�K�i�ł̓��[�U�[���U��臒l�̓d���͍��߂ɏ����Ă���܂����A

���\�Ⴂ�l�ł����U���܂��B

�܂��A�t�d�����K�i�قnj������͖����ł����A�ɐ����ԈႦ��̂͋֕��ł��B

�G�~�b�^�ɕt������R�͓d������p�Ɠd�������p�Ƃ��l���Ă��̂ł����A

��(�R���N�^��)�ɕt���Ă��A�������v�ł��B

LD��

650nm5mW30�A�����A10�͏H���Ŕ̔�����Ă��郂�m�B

780nm10mW(RLD78NZM1)10�����܂����B

���ҁA���100�~���x�������ł��B

Vce��0.5V�ƍ��߂ɂƂ��Ă���܂������̏ꍇ�́A�����ƒႭ�A

0V�Ōv�Z���Ă�OK�̂悤�ł��B

�܂��A�K�i�ł̓��[�U�[���U��臒l�̓d���͍��߂ɏ����Ă���܂����A

���\�Ⴂ�l�ł����U���܂��B

�܂��A�t�d�����K�i�قnj������͖����ł����A�ɐ����ԈႦ��̂͋֕��ł��B

�G�~�b�^�ɕt������R�͓d������p�Ɠd�������p�Ƃ��l���Ă��̂ł����A

��(�R���N�^��)�ɕt���Ă��A�������v�ł��B

LD��

650nm5mW30�A�����A10�͏H���Ŕ̔�����Ă��郂�m�B

780nm10mW(RLD78NZM1)10�����܂����B

���ҁA���100�~���x�������ł��B

********************************************************************************************************************************************

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

�ȈՔŌ����e�̐���B

��H�S�̂��A

�����ƃ��N�ɂ���ƁA��Ɏ����ł̓I���ėp�ł���

�}�C�N���X�C�b�`�Ȃǂŋ��͂Ȍ�(�p���[LED��A���[�U�[�Ȃ�)��������ON-OFF�Ƃ������ɑ����ω��̐M�����o�����̂ŁA

�����H�͔�����H�ō����Ȍ��ω���ǂނ����̃��m������܂��B

�܂��A������ɂ́A�Ђ�����A�����Y�A�ԐF�̃Z���n���Ȃǂ̊ȈՂȌ��w�t�B���^���g�����Ƃ��o���܂��B

�l�I�ɂ́A5�`7m��ׂΗǂ����Ǝv���܂��B

********************************************************************************************************************************************

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

�ȈՔŌ����e�̐���B

��H�S�̂��A

�����ƃ��N�ɂ���ƁA��Ɏ����ł̓I���ėp�ł���

�}�C�N���X�C�b�`�Ȃǂŋ��͂Ȍ�(�p���[LED��A���[�U�[�Ȃ�)��������ON-OFF�Ƃ������ɑ����ω��̐M�����o�����̂ŁA

�����H�͔�����H�ō����Ȍ��ω���ǂނ����̃��m������܂��B

�܂��A������ɂ́A�Ђ�����A�����Y�A�ԐF�̃Z���n���Ȃǂ̊ȈՂȌ��w�t�B���^���g�����Ƃ��o���܂��B

�l�I�ɂ́A5�`7m��ׂΗǂ����Ǝv���܂��B

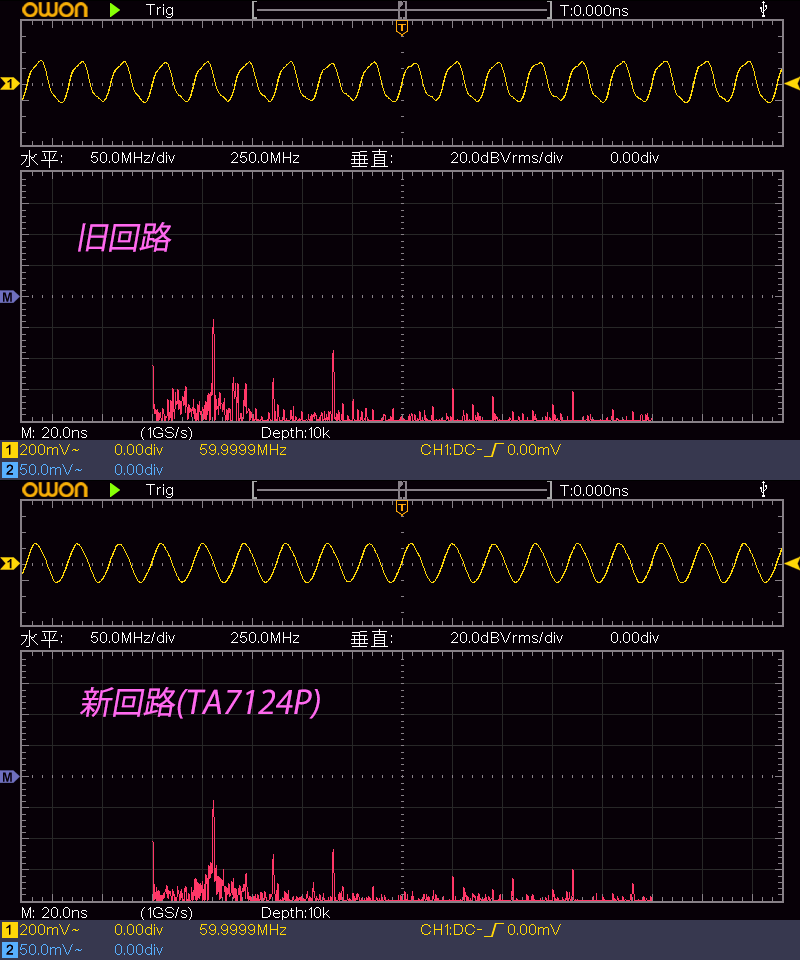

R8�̓Q�C���R���g���[���ł��B���Q�C�����グ������ƁA���͂̃I�t�Z�b�g�d���ŖO�a���Ă��܂��܂��B

D1�̓t�H�g�_�C�I�[�h�ł��B

2072��4�ԃs����GND�ɐڑ����܂��B

�����[���������ꍇ�Ƃ��Ńg�����W�X�^���g�������ꍇ��2SA1015���荠�ŏ��^�Ŕ�r�I��d���ň����ƂȂ��BC327(�H��)�Ȃ��ǂ����Ǝv���܂��B

���[�^�[�Ȃǂ��_�C���N�g�ɓ����������ꍇ�APNP�œd�����傫�����̂��A�p���[FET�Ȃǂ��ǂ��ł����A�m�C�Y���߂��Ă��Ȃ��悤�ɁB

R8�̓Q�C���R���g���[���ł��B���Q�C�����グ������ƁA���͂̃I�t�Z�b�g�d���ŖO�a���Ă��܂��܂��B

D1�̓t�H�g�_�C�I�[�h�ł��B

2072��4�ԃs����GND�ɐڑ����܂��B

�����[���������ꍇ�Ƃ��Ńg�����W�X�^���g�������ꍇ��2SA1015���荠�ŏ��^�Ŕ�r�I��d���ň����ƂȂ��BC327(�H��)�Ȃ��ǂ����Ǝv���܂��B

���[�^�[�Ȃǂ��_�C���N�g�ɓ����������ꍇ�APNP�œd�����傫�����̂��A�p���[FET�Ȃǂ��ǂ��ł����A�m�C�Y���߂��Ă��Ȃ��悤�ɁB

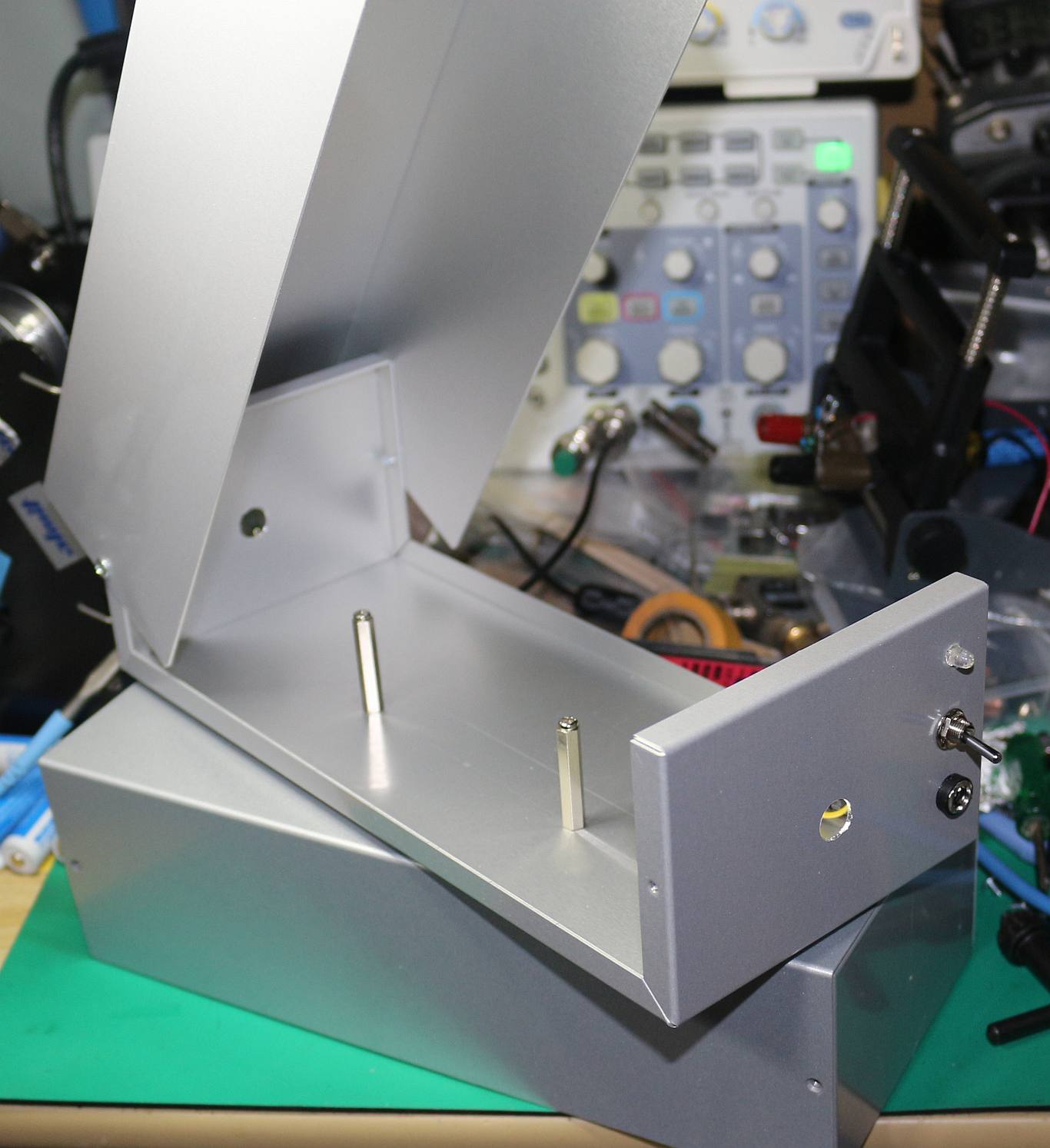

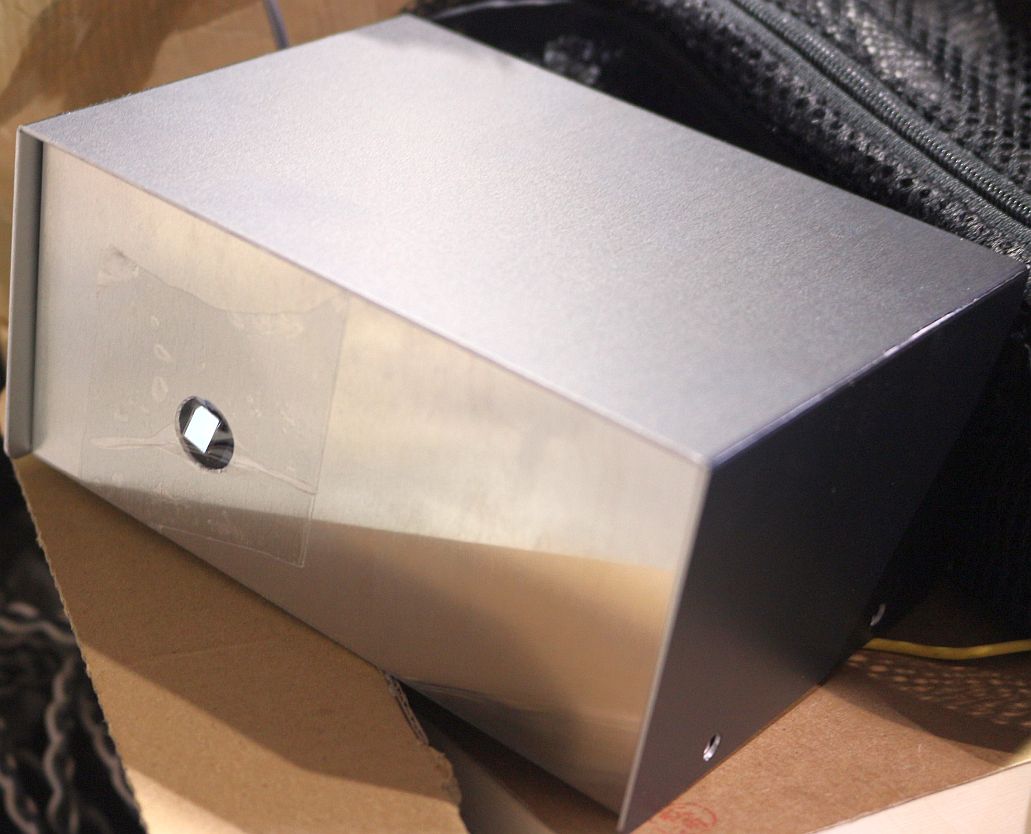

�ȈՂȔ������j�b�g�ł��B

�R���f���T�[�ɏ[�d���āA��u���点�܂��B

�[�d�p�̒�R��50K�����炢�����x�ǂ��悤�ł����B

�ȈՂȔ������j�b�g�ł��B

�R���f���T�[�ɏ[�d���āA��u���点�܂��B

�[�d�p�̒�R��50K�����炢�����x�ǂ��悤�ł����B

������LED(50000mcd���ˊp15��)�Ń����Y�Ȃ���8m�ȏ��Ԃ̂ŁA

�����Y��t������X�ɔ�т܂��ˁB

��쓮�������̂ł܂��A���x���グ���܂��B

�ԊO�ł��Ȃ�L�т܂����A�X�ɐԊO�p���[LED�ɂ���X�ɔ���I�ɒ������ɂ��B

�܂��A�I���Ăɂ͏\��������悤�Ɏv���܂��B

���x�A

������������ďe�ɑg�ݍ���ł݂܂��B

�ȈՌ^�����e02

�O��̊ȈՌ^�̂��G�A�R�b�L���O���̏e�̃V�����_�����̃m�Y����O�����ɑg�ݍ���ł݂܂����B

������LED(50000mcd���ˊp15��)�Ń����Y�Ȃ���8m�ȏ��Ԃ̂ŁA

�����Y��t������X�ɔ�т܂��ˁB

��쓮�������̂ł܂��A���x���グ���܂��B

�ԊO�ł��Ȃ�L�т܂����A�X�ɐԊO�p���[LED�ɂ���X�ɔ���I�ɒ������ɂ��B

�܂��A�I���Ăɂ͏\��������悤�Ɏv���܂��B

���x�A

������������ďe�ɑg�ݍ���ł݂܂��B

�ȈՌ^�����e02

�O��̊ȈՌ^�̂��G�A�R�b�L���O���̏e�̃V�����_�����̃m�Y����O�����ɑg�ݍ���ł݂܂����B

���͋C�Ƃ��ẮA�����Y���g��Ȃ��A��Ԏ����葁���^�̐}�̕����ł��B

�o���������Ɏ���\��A���ɓh�����Ă���܂����A�ȈՂȃ��m�ł��āA

������ōi�肪��������������ǂ��ł��B

LED�̕��ˊp��15���̋��p�Ȃ̂�����A�����̓o���������猩�Ĕ����̂����S�ɗ���悤�ɍ��킹�Ă��܂��B

�����Y���g���ꍇ�͓��Ƀ�5mm����3mm�Ȃق������x�I�ɂ͗ǂ����Ǝv���܂��B

(�p���[LED�̋��͂��́A�����ʐςɋN�����Ă镔�������X����܂��̂ŁA

���w�I�ɗL���Ȏg�����̍\�z���l���Ȃ��ƁA�L�����p�ł��܂���B)

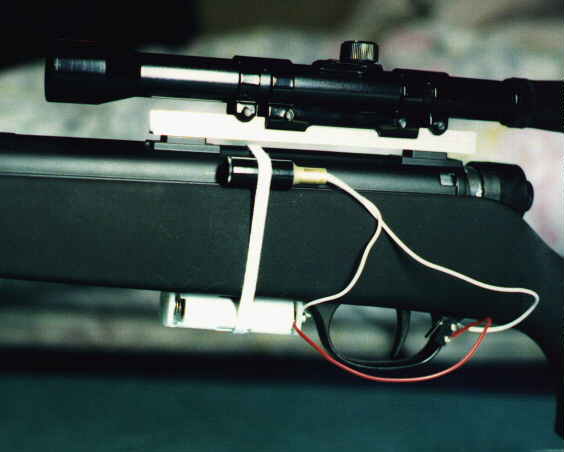

���f���K���ɕt����ꍇ�A�d���ޕ������]�T�������̂ŁA

�V���[�^�[�����̂悤�ɉΖ�̔��̌������̂��e�ł����A���}�Y���t���b�V���̏o�߂����C�ɂȂ�܂����A

�T�C�����T�[�^�A�X�R�[�v�^�A���[�U�[�T�C�g�^�Ȃǂ���Ǝv���܂��B

���͋C�Ƃ��ẮA�����Y���g��Ȃ��A��Ԏ����葁���^�̐}�̕����ł��B

�o���������Ɏ���\��A���ɓh�����Ă���܂����A�ȈՂȃ��m�ł��āA

������ōi�肪��������������ǂ��ł��B

LED�̕��ˊp��15���̋��p�Ȃ̂�����A�����̓o���������猩�Ĕ����̂����S�ɗ���悤�ɍ��킹�Ă��܂��B

�����Y���g���ꍇ�͓��Ƀ�5mm����3mm�Ȃق������x�I�ɂ͗ǂ����Ǝv���܂��B

(�p���[LED�̋��͂��́A�����ʐςɋN�����Ă镔�������X����܂��̂ŁA

���w�I�ɗL���Ȏg�����̍\�z���l���Ȃ��ƁA�L�����p�ł��܂���B)

���f���K���ɕt����ꍇ�A�d���ޕ������]�T�������̂ŁA

�V���[�^�[�����̂悤�ɉΖ�̔��̌������̂��e�ł����A���}�Y���t���b�V���̏o�߂����C�ɂȂ�܂����A

�T�C�����T�[�^�A�X�R�[�v�^�A���[�U�[�T�C�g�^�Ȃǂ���Ǝv���܂��B

�X�C�b�`�̓��J�j�J���L�[�{�[�h�̃L�[�ł�����x�̑ϋv�����L��Ǝv���܂��B

(�d���ɂł͖����A�ړ_�͉��ɓ����̂ŏՌ����ɂ���ɎȂ��B)

�X�ɁA�n���}�[���A�X�C�b�`�ډ�����ON�ɂ���킯�ł͖����A

�n���}�[���X�C�b�`�{�^����@���A���̊����ŃX�C�b�`�̃{�^�����O�i���Đړ_��ON�ɂȂ�܂��B

�Ȃ̂ŁA��{�I�ɓd���X�C�b�`�͗v�炸�d�r�͓�����ςȂ��ł������܂��B

�_�����Ȃ̂ł����A���A�T�C�g���A���̊ԂɌ�����t�����g�T�C�g��W�I�ɍ��킹�邱�Ƃ�D�悵�܂��B

�T�u�}�V���K����A�T���g���C�t���Ȃǒ����m�قǂ��̉e���������ł��B

�܂�A�t�����g�T�C�g�ɐ_�o���W�������A�T�C�g�͒P�Ȃ�̂��������x�ł�����x�����܂��B

�X�C�b�`�̓��J�j�J���L�[�{�[�h�̃L�[�ł�����x�̑ϋv�����L��Ǝv���܂��B

(�d���ɂł͖����A�ړ_�͉��ɓ����̂ŏՌ����ɂ���ɎȂ��B)

�X�ɁA�n���}�[���A�X�C�b�`�ډ�����ON�ɂ���킯�ł͖����A

�n���}�[���X�C�b�`�{�^����@���A���̊����ŃX�C�b�`�̃{�^�����O�i���Đړ_��ON�ɂȂ�܂��B

�Ȃ̂ŁA��{�I�ɓd���X�C�b�`�͗v�炸�d�r�͓�����ςȂ��ł������܂��B

�_�����Ȃ̂ł����A���A�T�C�g���A���̊ԂɌ�����t�����g�T�C�g��W�I�ɍ��킹�邱�Ƃ�D�悵�܂��B

�T�u�}�V���K����A�T���g���C�t���Ȃǒ����m�قǂ��̉e���������ł��B

�܂�A�t�����g�T�C�g�ɐ_�o���W�������A�T�C�g�͒P�Ȃ�̂��������x�ł�����x�����܂��B

�Ƃ���ŁA��������TL071��2�j�������̂ł����B

�����炭�Ód�C�ł����A

�V���b�N��^���Ă���A����܂ł��Ȃ莞�Ԃ�������܂����B

���̗�����ԂŁA����LED�ł͒����P�x�ł��w�ǔ��������ł������A

�Ɩ��p�����R���̐ԊO���p��LED�͂��̂����������������邱�Ƃ��������܂����B

�܂�ԊOLED�́A���������������A�t�H�g�_�C�I�[�h�ɂ��������x�ɂ���Ƃ������Ƃł��B

940nm���ƌ����܂��A

850nm��LED���ƌ����Ă�̂��������Ɍ����܂��̂ŁA��H�̓���`�F�b�N���ڎ��ŏo���܂��B

�ŁATL071���Ǝ�I�t�Z�b�g�������̂ŁALF411�Ƃ���CMOS�Ȃ��̂ɂ��܂����B

����������Ɗ��x�����߂āA

�����P�[�X�ɂł����ꂽ���ł����A

�Œ�̓y�e�b�g���}�W�b�N�e�[�v�ɂ������ł��B

����\���pLED���Ȃ̂͐Ԃ̕�F������ł��B

�܂��A���ʂɌ���LPF�ȋ@�\�Ȃ�A���ʂ��Ȃ��ł��傤���ǁA��肭�����Ȃ������Ƃ�������܂����́B

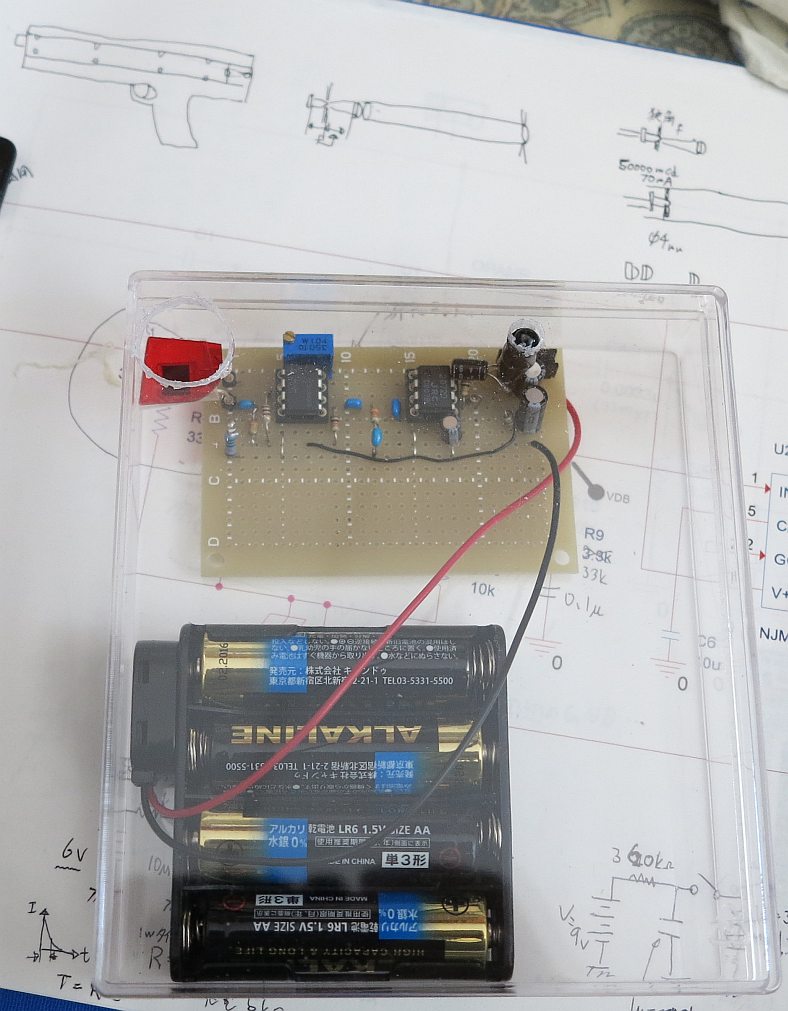

�����ɂ́A006P�A���J���d�r���g�p���Ă��܂������A���`�E���R�C���d�r�Ȃǂ����x�ǂ��C�����܂����B���t�R�ꌜ�O�ŁB

���[���Ȃ�A

�ŋߏo����Ă鏬�^��12V�̃A���J���d�r�A23S����x�X�g�Ɏv���܂��B

�NjL��

�X�C�b�`�́A����σQ�[���X�C�b�`���C�C���Ǝv���܂����B

�Ƃ����̂��A

�p���[LED�����Ă���A�L�[�{�[�h�̃X�C�b�`���d���̂������A�ڐG�����������Ȃ�܂����B

���̓_�A�Q�[���X�C�b�`�͂܂��ϋv�������肻���ł��B

�X�C�b�`�͒E���A�������o����悤�ɂȂ��Ă�Ɨǂ��ł��B

�Ƃ肠�����A�|���J�[�{�l�[�g�ȓ��ꕨ�ɓ���܂����B

�Ƃ���ŁA��������TL071��2�j�������̂ł����B

�����炭�Ód�C�ł����A

�V���b�N��^���Ă���A����܂ł��Ȃ莞�Ԃ�������܂����B

���̗�����ԂŁA����LED�ł͒����P�x�ł��w�ǔ��������ł������A

�Ɩ��p�����R���̐ԊO���p��LED�͂��̂����������������邱�Ƃ��������܂����B

�܂�ԊOLED�́A���������������A�t�H�g�_�C�I�[�h�ɂ��������x�ɂ���Ƃ������Ƃł��B

940nm���ƌ����܂��A

850nm��LED���ƌ����Ă�̂��������Ɍ����܂��̂ŁA��H�̓���`�F�b�N���ڎ��ŏo���܂��B

�ŁATL071���Ǝ�I�t�Z�b�g�������̂ŁALF411�Ƃ���CMOS�Ȃ��̂ɂ��܂����B

����������Ɗ��x�����߂āA

�����P�[�X�ɂł����ꂽ���ł����A

�Œ�̓y�e�b�g���}�W�b�N�e�[�v�ɂ������ł��B

����\���pLED���Ȃ̂͐Ԃ̕�F������ł��B

�܂��A���ʂɌ���LPF�ȋ@�\�Ȃ�A���ʂ��Ȃ��ł��傤���ǁA��肭�����Ȃ������Ƃ�������܂����́B

�����ɂ́A006P�A���J���d�r���g�p���Ă��܂������A���`�E���R�C���d�r�Ȃǂ����x�ǂ��C�����܂����B���t�R�ꌜ�O�ŁB

���[���Ȃ�A

�ŋߏo����Ă鏬�^��12V�̃A���J���d�r�A23S����x�X�g�Ɏv���܂��B

�NjL��

�X�C�b�`�́A����σQ�[���X�C�b�`���C�C���Ǝv���܂����B

�Ƃ����̂��A

�p���[LED�����Ă���A�L�[�{�[�h�̃X�C�b�`���d���̂������A�ڐG�����������Ȃ�܂����B

���̓_�A�Q�[���X�C�b�`�͂܂��ϋv�������肻���ł��B

�X�C�b�`�͒E���A�������o����悤�ɂȂ��Ă�Ɨǂ��ł��B

�Ƃ肠�����A�|���J�[�{�l�[�g�ȓ��ꕨ�ɓ���܂����B

-------

LED�͔M���̖�肪������A

���Ȃ�I�[�o�[�h���C�u�o����悤�ł��B���O�{���炢�̓d���͗]�T�ʼn\�H�B

�����R���̃����V���b�g��

�ȈՔł̏ꍇ�͌��\�I�[�o�[�h���C�u�\�ł��B

-------

LED�͔M���̖�肪������A

���Ȃ�I�[�o�[�h���C�u�o����悤�ł��B���O�{���炢�̓d���͗]�T�ʼn\�H�B

�����R���̃����V���b�g��

�ȈՔł̏ꍇ�͌��\�I�[�o�[�h���C�u�\�ł��B

���ˊp15���̒����P�x��120���̃p���[LED���ׂ�ƁA

�����Y���g��Ȃ���A����܂荷���o�܂���ł����B

�t�Ƀ����Y���g���A�_�����ŃV�r�A�ȃ��m�����܂��B

�s���z�[���˃����Y

�Ƃ��������ƁA

�����Ȃ�ׂ����s���ɂ��镔���ł��B

LD�̏ꍇ�̓r�[��������ƈ��S�ł��ˁB

�����Y�ł����A

��ʂ��ł�������a���œ_�������K�x�ň�Ԏ荠�ł����A

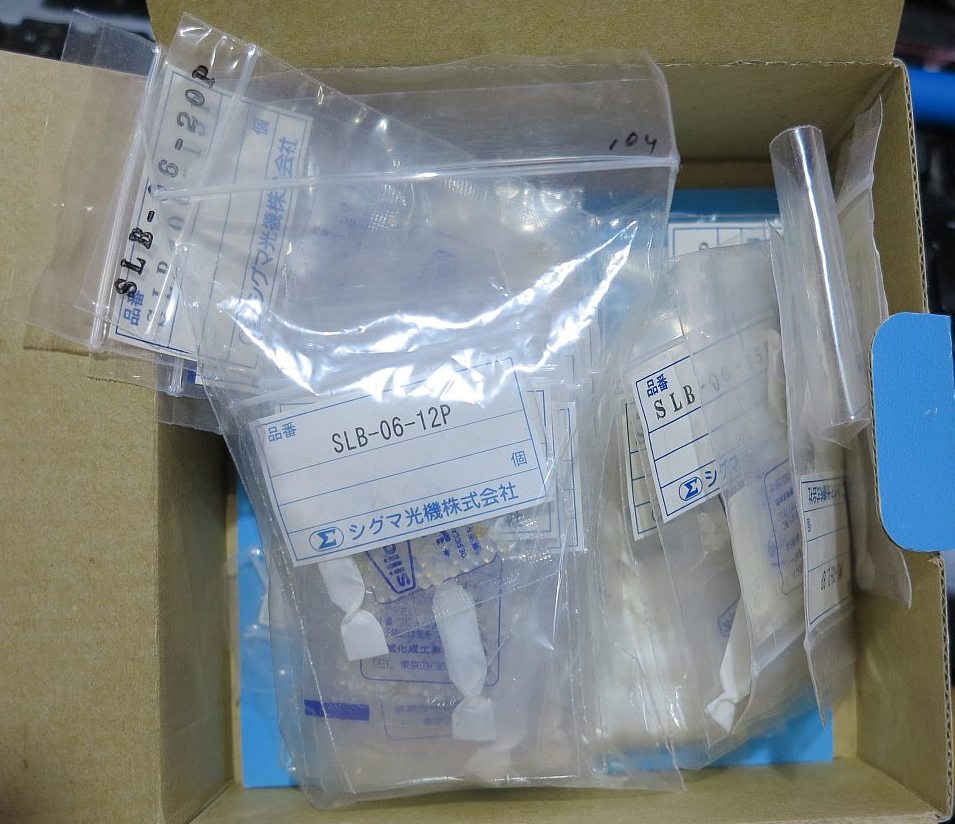

�V�O�}���@�ł����[�Y�i�u���ȃm�[�R�[�g�̃����Y���ʂ������ł��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�ŁA�X�C�b�`�Ȃ̂ł����A

�Q�[���X�C�b�`�ƌ����A�̂͒��Ń{�[�������ɓ]���郂�m�����C���Ɏv�����̂ł������A

�w�������̂́AOMRON��B2R�Ƃ������ƃ��[�h�X�C�b�`�ȍ\���ł��B

���ˊp15���̒����P�x��120���̃p���[LED���ׂ�ƁA

�����Y���g��Ȃ���A����܂荷���o�܂���ł����B

�t�Ƀ����Y���g���A�_�����ŃV�r�A�ȃ��m�����܂��B

�s���z�[���˃����Y

�Ƃ��������ƁA

�����Ȃ�ׂ����s���ɂ��镔���ł��B

LD�̏ꍇ�̓r�[��������ƈ��S�ł��ˁB

�����Y�ł����A

��ʂ��ł�������a���œ_�������K�x�ň�Ԏ荠�ł����A

�V�O�}���@�ł����[�Y�i�u���ȃm�[�R�[�g�̃����Y���ʂ������ł��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�ŁA�X�C�b�`�Ȃ̂ł����A

�Q�[���X�C�b�`�ƌ����A�̂͒��Ń{�[�������ɓ]���郂�m�����C���Ɏv�����̂ł������A

�w�������̂́AOMRON��B2R�Ƃ������ƃ��[�h�X�C�b�`�ȍ\���ł��B

�n���}�[�Ɏ���t����C�P�����ł��ˁB

�܂��A�}�C�N���X�C�b�`�̕����d���l�͑傫���ł����B

�����ŊȈՂŎg����Ǝv�������̂��A

�X���C�h�Ɏ��A�t���[���Ƀ��[�h�X�C�b�`�Ƃ����l�����ł��B

�����̏u�ԂƂ����킯�ł͖����ł����A

�������i���͂��̂Ŏ����Č��悤�Ǝv���܂��B

�̗p�����A�}�C�N���X�C�b�`�ŁA�u�ԓI�ɓd�����������A���ł��B

�n���}�[�Ɏ���t����C�P�����ł��ˁB

�܂��A�}�C�N���X�C�b�`�̕����d���l�͑傫���ł����B

�����ŊȈՂŎg����Ǝv�������̂��A

�X���C�h�Ɏ��A�t���[���Ƀ��[�h�X�C�b�`�Ƃ����l�����ł��B

�����̏u�ԂƂ����킯�ł͖����ł����A

�������i���͂��̂Ŏ����Č��悤�Ǝv���܂��B

�̗p�����A�}�C�N���X�C�b�`�ŁA�u�ԓI�ɓd�����������A���ł��B

�����A���[�hSW�œ������Ƃ́A3�[�q�̃��[�h�X�C�b�`�͊�̂悤�ł�

�����ɂ́A�n���}�[���A

�G�A�K���̏ꍇ�́A�g���K�����O�́A

���g�A���́A�Ռ��A

���f���K���ł́A�M��

���̕��@���L��܂����A�ȈՂƂ͌����Ȃ��ł��̂ŁA

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�NjL�F04/13��

�Q�[���X�C�b�`�����t���Ă݂܂����B

���[�h�X�C�b�`�̑傫�����炵�āA200�`400mA������Ηǂ����x�Ɏv���̂ł����A

�p���[LED�Ȃ̂ŁA�ق�̈�u�ł����s�[�N700mA����܂��B

�ł��A�����������Ȃ��Ƃ͎v���܂��B

�����A���[�hSW�œ������Ƃ́A3�[�q�̃��[�h�X�C�b�`�͊�̂悤�ł�

�����ɂ́A�n���}�[���A

�G�A�K���̏ꍇ�́A�g���K�����O�́A

���g�A���́A�Ռ��A

���f���K���ł́A�M��

���̕��@���L��܂����A�ȈՂƂ͌����Ȃ��ł��̂ŁA

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�NjL�F04/13��

�Q�[���X�C�b�`�����t���Ă݂܂����B

���[�h�X�C�b�`�̑傫�����炵�āA200�`400mA������Ηǂ����x�Ɏv���̂ł����A

�p���[LED�Ȃ̂ŁA�ق�̈�u�ł����s�[�N700mA����܂��B

�ł��A�����������Ȃ��Ƃ͎v���܂��B

���͊ȈՔŃp���X�����Ƃ͂����A�����Y�Ȃ���10m�͔�ԂƎv���܂��B

���˗p�Ƃ��Ă͏\�������邩�ƁB

-------------------------------------------------------------------------------------

��H�́A�O��݂����Ȃ̂ŁA���H�ł��B

�����ˌ��Ɍ��肵�܂����A

���[�U�[�͔��U��H�ƃ����Y���ʓ|�Ƃ����l�Ɂc�A

�g���K�����O�́A

���g�A���́A�Ռ��A

�M��

���L��܂����A

�}�C�N���X�C�b�`�ň�u�������Ւf��������B

�O��A���[�h�X�C�b�`�ŃX���C�h�≽���̓����ɘA��������������v�����܂����̂ŁA

�H����LD�������W���[���̊p�`���g�p���܂����B

���W���[�����猋�\�߂Ɍ����o�Ă܂��̂Łc�A

�t�H�[�J�X���o����ی`�̕����ǂ������o��܂���B

�X���[�X�^�[�g��H�t����A�L���̈���LD�������W���[���͌����܂���B

(���̏ꍇ�A

�@LD���W���[���́A�d���ɕ�����H���w�ǖ������̂��g�p�ł��Ă��������B

�@�����ȃ��[�U�[�T�C�g�Ȃǂ́A�ی��H���t���Ă�\�����傫�����Ǝv���܂��B

�@���ɁA

�@���W���[���I��̔��f�́A

�@�d���d�����V�r�A�ŁA�m�C�Y�A�Ód�C�Ɏア�A�Ƃ������ӏ����̃A�����m���ǂ��ł���)

�H����650nm�̓��ނ�OK�̂悤�ł��B

���[�h�X�C�b�`�̓K���X�ǂɐړ_�������Ă邿�����Ⴂ�̂��炠��܂��̂ŁA

�R���p�N�g�ɂ������ꍇ���\�ł��B

���ꂪ�������ė����K�v������܂����B

�X���C�h��1.5cm�قnj�ނ���ƃ��[�U�[���������܂��B

���[�h�X�C�b�`�p�̎��́A

�������ア���̕�������ϓ����������̂ŁA�ǂ��ł��B

��������A�d���u���[�o�b�N�Ȃǂɂ��B������́A�����ł������ł����A

���͊ȈՔŃp���X�����Ƃ͂����A�����Y�Ȃ���10m�͔�ԂƎv���܂��B

���˗p�Ƃ��Ă͏\�������邩�ƁB

-------------------------------------------------------------------------------------

��H�́A�O��݂����Ȃ̂ŁA���H�ł��B

�����ˌ��Ɍ��肵�܂����A

���[�U�[�͔��U��H�ƃ����Y���ʓ|�Ƃ����l�Ɂc�A

�g���K�����O�́A

���g�A���́A�Ռ��A

�M��

���L��܂����A

�}�C�N���X�C�b�`�ň�u�������Ւf��������B

�O��A���[�h�X�C�b�`�ŃX���C�h�≽���̓����ɘA��������������v�����܂����̂ŁA

�H����LD�������W���[���̊p�`���g�p���܂����B

���W���[�����猋�\�߂Ɍ����o�Ă܂��̂Łc�A

�t�H�[�J�X���o����ی`�̕����ǂ������o��܂���B

�X���[�X�^�[�g��H�t����A�L���̈���LD�������W���[���͌����܂���B

(���̏ꍇ�A

�@LD���W���[���́A�d���ɕ�����H���w�ǖ������̂��g�p�ł��Ă��������B

�@�����ȃ��[�U�[�T�C�g�Ȃǂ́A�ی��H���t���Ă�\�����傫�����Ǝv���܂��B

�@���ɁA

�@���W���[���I��̔��f�́A

�@�d���d�����V�r�A�ŁA�m�C�Y�A�Ód�C�Ɏア�A�Ƃ������ӏ����̃A�����m���ǂ��ł���)

�H����650nm�̓��ނ�OK�̂悤�ł��B

���[�h�X�C�b�`�̓K���X�ǂɐړ_�������Ă邿�����Ⴂ�̂��炠��܂��̂ŁA

�R���p�N�g�ɂ������ꍇ���\�ł��B

���ꂪ�������ė����K�v������܂����B

�X���C�h��1.5cm�قnj�ނ���ƃ��[�U�[���������܂��B

���[�h�X�C�b�`�p�̎��́A

�������ア���̕�������ϓ����������̂ŁA�ǂ��ł��B

��������A�d���u���[�o�b�N�Ȃǂɂ��B������́A�����ł������ł����A

G18C���g���\��ł������A���[���}�E���g�����i�Œx���炵���ASOCOM��MK23�ł��B

�X���C�h���߂��Ă����Ƃ��ɂ��p���X���o��̂�������ƃA���ł����A�A

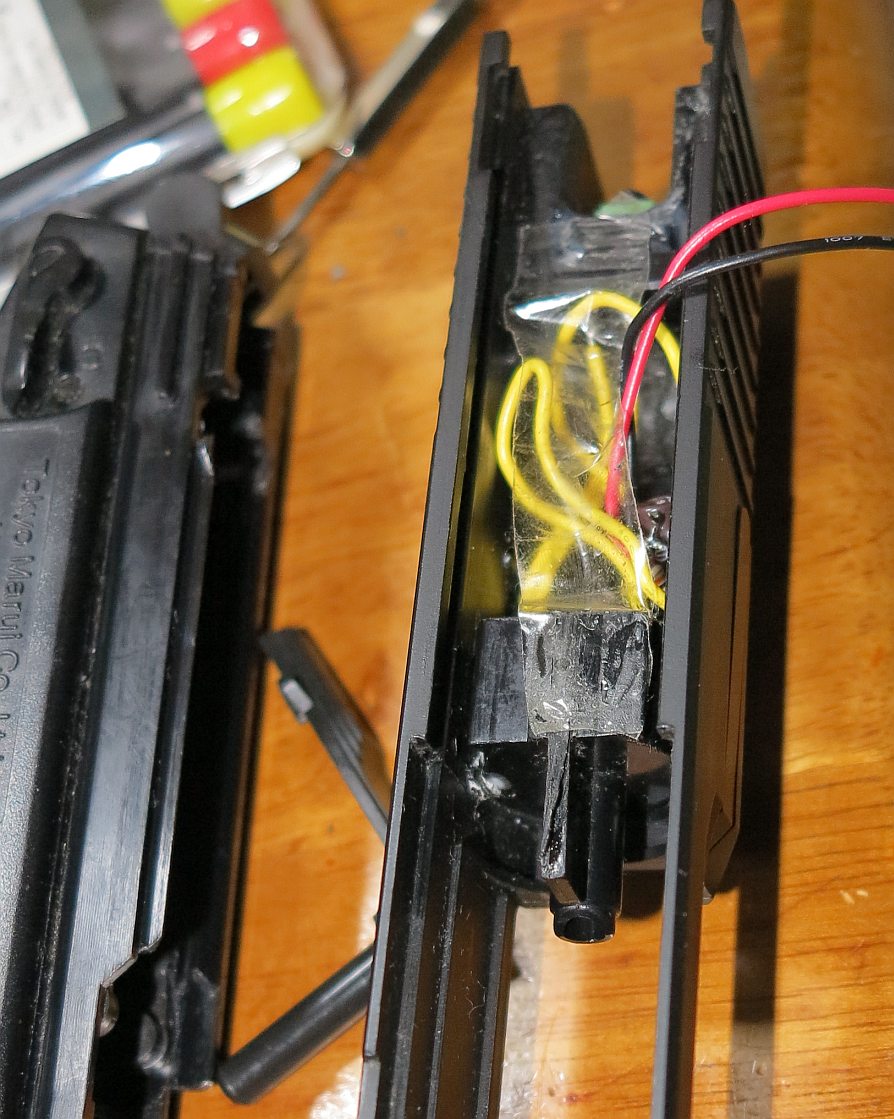

������̊g�U�p�́A

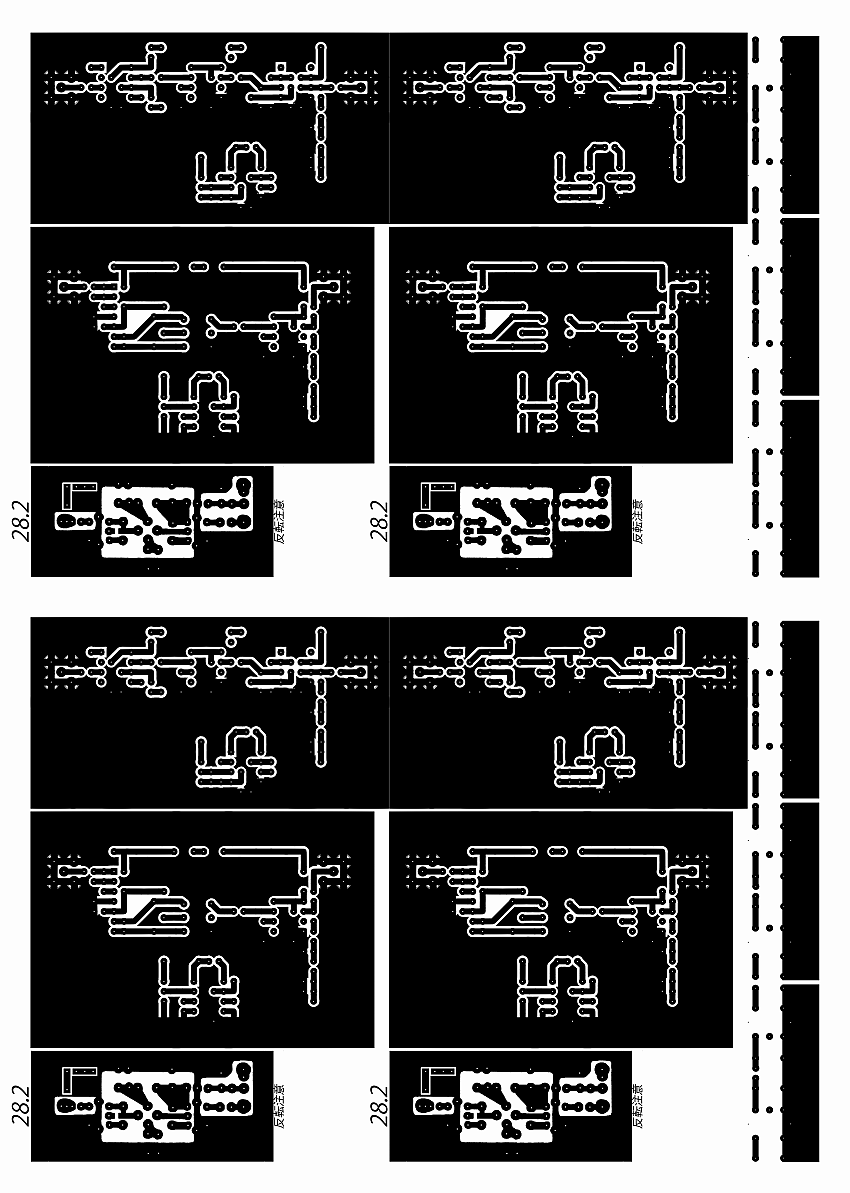

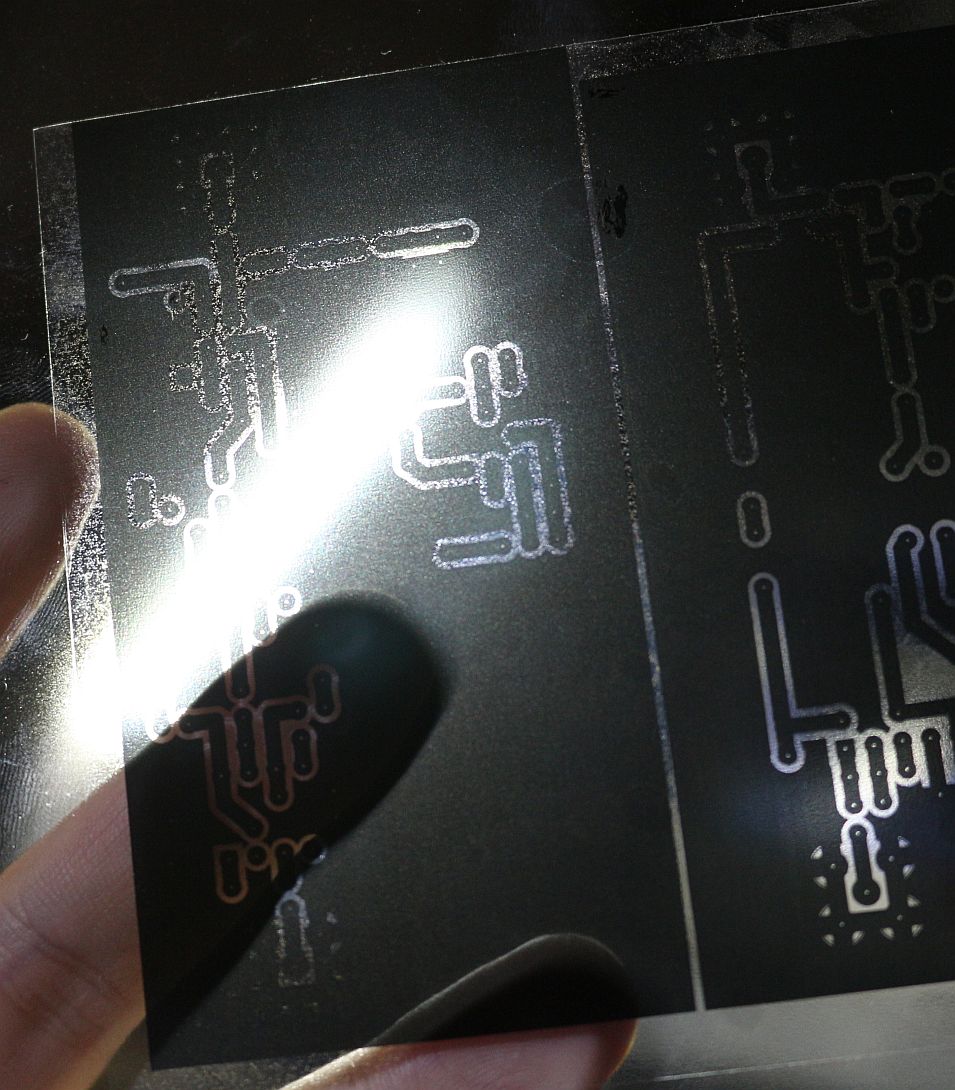

�ʐ^�ł̃|���G�`�����t�B�����ł͎シ���܂����̂ŁA�v�����^�p���ɂ��܂����B

G18C���g���\��ł������A���[���}�E���g�����i�Œx���炵���ASOCOM��MK23�ł��B

�X���C�h���߂��Ă����Ƃ��ɂ��p���X���o��̂�������ƃA���ł����A�A

������̊g�U�p�́A

�ʐ^�ł̃|���G�`�����t�B�����ł͎シ���܂����̂ŁA�v�����^�p���ɂ��܂����B

�ł����āA

SOCOM-Mk23�Ƀ��[�h�X�C�b�`�̃��[�U�[���j�b�g��t������A

��H�̃g���K�����O�́A�����ɂ���āA���\�A���ɂԂ��悤�ł��B

�܂��AHW�Ńn�[�h�L�b�N���f���ł����̂ˁB

�����������̂Ɍ������āA���܂ł̋�����Z�����A

�X���C�h���A�y���ďr�q�ȃK�X�K�����A�d���u���[�o�b�N�ɕt�����

���Ȃ�ɘa����Ƃ͎v���܂��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

20�N�ȏ�́A���H�����摜�������܂����B

�N���X2���[�U�[���j�b�g��t������ł��B

�ł����āA

SOCOM-Mk23�Ƀ��[�h�X�C�b�`�̃��[�U�[���j�b�g��t������A

��H�̃g���K�����O�́A�����ɂ���āA���\�A���ɂԂ��悤�ł��B

�܂��AHW�Ńn�[�h�L�b�N���f���ł����̂ˁB

�����������̂Ɍ������āA���܂ł̋�����Z�����A

�X���C�h���A�y���ďr�q�ȃK�X�K�����A�d���u���[�o�b�N�ɕt�����

���Ȃ�ɘa����Ƃ͎v���܂��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

20�N�ȏ�́A���H�����摜�������܂����B

�N���X2���[�U�[���j�b�g��t������ł��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

5mW�̃��[�U�[���j�b�g�ɁA����̑�^�R�����[�^�[��t����

1.2km��̉��˂ɏƎ˂��܂����B

�����ԘI���Ńr�[���������Ă܂����A���ۂ�15cm���炢�̍L����ŁA����ł͏��������Č����Ȃ��ł�

(�R�����[�^�[��������A2�`3m���炢�ɍL�����Ă��܂��܂��B)

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

5mW�̃��[�U�[���j�b�g�ɁA����̑�^�R�����[�^�[��t����

1.2km��̉��˂ɏƎ˂��܂����B

�����ԘI���Ńr�[���������Ă܂����A���ۂ�15cm���炢�̍L����ŁA����ł͏��������Č����Ȃ��ł�

(�R�����[�^�[��������A2�`3m���炢�ɍL�����Ă��܂��܂��B)

���Ȃ�650�A�ԊO�Ȃ�780nm��

�N���X2�Ŕ��������A

�f���[�e�B�[��50���Ȃ�A�o�͔͂����Ŗڂɑ��邠����m�ہA

�R�����[�^�ʼn����Ŏ����C���ŁA�o���̃r�[������

�˒���1Km�ȏ�͔�Ԏd�l�B(�����R���K�i�̔��U��H�Ȃ琔�L��)

�P���R�[�̃N���[�Y�A�b�v�����Y���g���Ă܂��B

�V�O�}���@�̂��ƗZ�ʂ������Ǝv���܂��B

�J�����̃����Y���g���A�Z���Ȃ�܂��B

�N���X2�ł́ABPF�ł��ʂ��Ă݂Ȃ�����A�����͌����܂���B

�����ȂǁA���˂�������������A

�}�C�N���v���Y�����ʂ̔��˔�u���Ɨǂ��ł��B

++++++++++++++++++++++++

�d���u���[�o�b�N�ɂ��Ă݂܂����B

5mm��ނ����LD���W���[���̌������悤�ɃZ�b�g�ł��B

���[�hSW�̓R���̔������炢�̑傫��������܂��B

���Ȃ�650�A�ԊO�Ȃ�780nm��

�N���X2�Ŕ��������A

�f���[�e�B�[��50���Ȃ�A�o�͔͂����Ŗڂɑ��邠����m�ہA

�R�����[�^�ʼn����Ŏ����C���ŁA�o���̃r�[������

�˒���1Km�ȏ�͔�Ԏd�l�B(�����R���K�i�̔��U��H�Ȃ琔�L��)

�P���R�[�̃N���[�Y�A�b�v�����Y���g���Ă܂��B

�V�O�}���@�̂��ƗZ�ʂ������Ǝv���܂��B

�J�����̃����Y���g���A�Z���Ȃ�܂��B

�N���X2�ł́ABPF�ł��ʂ��Ă݂Ȃ�����A�����͌����܂���B

�����ȂǁA���˂�������������A

�}�C�N���v���Y�����ʂ̔��˔�u���Ɨǂ��ł��B

++++++++++++++++++++++++

�d���u���[�o�b�N�ɂ��Ă݂܂����B

5mm��ނ����LD���W���[���̌������悤�ɃZ�b�g�ł��B

���[�hSW�̓R���̔������炢�̑傫��������܂��B

�ŁA�g���Ă݂����ʁB

10m�ł����̋O�Ղ��ő吔cm���Ԃ�Ȃ��ł��̂ŁB

������Aꡂ��ɏ������u�����Ǝv���܂��B

�܂��܂����p�I�ł��B

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

�����R���݊��^�ɖ߂�܂��B

���[�U�[�_�C�I�[�h(LD)�̋쓮�ɂ́B

�I�[�g�p���[�R���g���[��APC��H

�I�[�g�J�����g�R���g���[��ACC��H

������܂��B

��d����H�ł́A

5mw���x�̏��d�͂�LD���ƁA-30���Ɓ{30���̍��Ŕ��U���Ȃ����������U�������ĉ��Ă��܂����ʂ̍����o�Ă��܂��܂��B(�K�i�\�͂��Ȃ茵���߂ɏ����Ă���܂����A���������_�o���ƊȒP�ɉ��܂��B)

����āAACC��H�̓n�C�p���[��LD���\���ɕ��M���Ď�߂ɔ���������ꍇ�Ɏg����Ǝv���܂���

�E�`�ɂ���500mW�̃O���[�����[�U�[��ACC�Ə����Ă����āA30�b�̐������t���Ă܂��B�B

�܂��A�����̃n�C�p���[��LD�ɂ͎Q�Əo�͂��������Ƃ���������������g�������o����̂��Ǝv���܂��B

5mW�̈���LD�́A100�~���x�ŊO�����H���Ȃǂɂ���܂��B

�����Ȃ�650nm�A�ԊO�Ȃ�780nm�����荠�ł����B

�ł����āA

APC��H�̖��ȂƂ���́A�s����3�{�ŁA���i�ɂ���Ă��ꂼ��̋ɐ����Ⴂ�܂��B

�܂��A�}�̂悤��3�ʂ肠��̂ŁA�R���ɍ��킹�Ă��ꂼ��v���Ȃ���Ȃ�܂���B

�Ȃ̂ŁA���܂���ꍞ��Ő�������̂��Ȃȁ[�Ǝv���܂��B

�ŁA�g���Ă݂����ʁB

10m�ł����̋O�Ղ��ő吔cm���Ԃ�Ȃ��ł��̂ŁB

������Aꡂ��ɏ������u�����Ǝv���܂��B

�܂��܂����p�I�ł��B

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

�����R���݊��^�ɖ߂�܂��B

���[�U�[�_�C�I�[�h(LD)�̋쓮�ɂ́B

�I�[�g�p���[�R���g���[��APC��H

�I�[�g�J�����g�R���g���[��ACC��H

������܂��B

��d����H�ł́A

5mw���x�̏��d�͂�LD���ƁA-30���Ɓ{30���̍��Ŕ��U���Ȃ����������U�������ĉ��Ă��܂����ʂ̍����o�Ă��܂��܂��B(�K�i�\�͂��Ȃ茵���߂ɏ����Ă���܂����A���������_�o���ƊȒP�ɉ��܂��B)

����āAACC��H�̓n�C�p���[��LD���\���ɕ��M���Ď�߂ɔ���������ꍇ�Ɏg����Ǝv���܂���

�E�`�ɂ���500mW�̃O���[�����[�U�[��ACC�Ə����Ă����āA30�b�̐������t���Ă܂��B�B

�܂��A�����̃n�C�p���[��LD�ɂ͎Q�Əo�͂��������Ƃ���������������g�������o����̂��Ǝv���܂��B

5mW�̈���LD�́A100�~���x�ŊO�����H���Ȃǂɂ���܂��B

�����Ȃ�650nm�A�ԊO�Ȃ�780nm�����荠�ł����B

�ł����āA

APC��H�̖��ȂƂ���́A�s����3�{�ŁA���i�ɂ���Ă��ꂼ��̋ɐ����Ⴂ�܂��B

�܂��A�}�̂悤��3�ʂ肠��̂ŁA�R���ɍ��킹�Ă��ꂼ��v���Ȃ���Ȃ�܂���B

�Ȃ̂ŁA���܂���ꍞ��Ő�������̂��Ȃȁ[�Ǝv���܂��B

�����͎����ĊȒP�ł��B

��H1�ɂ��āA��Ɏ���Ă݂܂��B

�����͎����ĊȒP�ł��B

��H1�ɂ��āA��Ɏ���Ă݂܂��B

5V�̃c�F�i�[Di����Ȃ��d����VR�ŕ����������̂���A

LD�ɕt���Ă�t�H�gDi�̎Q�Əo�͂����������m(OP-AMP�ň��������Z���܂��B)

OP-AMP�̔{���͗��_�㖳����ɂȂ�̂ŁA

��d�����͂ƃt�H�gDi�̓d���������ɒނ荇���悤��LD�̌��o�͕͂ۂ���܂��B

�܂�A���������ԐړI�ȕ��A��(NFB:�l�K�e�B�u�t�B�[�h�o�b�N)�ɂ���Đ��䂪�Ȃ���܂��B

�Ȃ̂ŁALD�쓮�p�̃g�����W�X�^�̓����Ȃǂ͂��܂�C�ɂ��Ȃ��Ă��ǂ��ł��B

OP-AMP���ėp�̃��j�e�B�Q�C���Ή��ŒP�d���\�^�C�v�̂�OK���Ǝv���܂��B

�ł����āA����ɐM�����悹��Ηǂ��̂ł����A

������AOP-AMP���g�p���������͂ȉ����Z��H���l����Ηǂ��킯�ł��B�����y�̃~�L�T�[�̉�H�Ȃǂł悭�g����B

5V�̃c�F�i�[Di����Ȃ��d����VR�ŕ����������̂���A

LD�ɕt���Ă�t�H�gDi�̎Q�Əo�͂����������m(OP-AMP�ň��������Z���܂��B)

OP-AMP�̔{���͗��_�㖳����ɂȂ�̂ŁA

��d�����͂ƃt�H�gDi�̓d���������ɒނ荇���悤��LD�̌��o�͕͂ۂ���܂��B

�܂�A���������ԐړI�ȕ��A��(NFB:�l�K�e�B�u�t�B�[�h�o�b�N)�ɂ���Đ��䂪�Ȃ���܂��B

�Ȃ̂ŁALD�쓮�p�̃g�����W�X�^�̓����Ȃǂ͂��܂�C�ɂ��Ȃ��Ă��ǂ��ł��B

OP-AMP���ėp�̃��j�e�B�Q�C���Ή��ŒP�d���\�^�C�v�̂�OK���Ǝv���܂��B

�ł����āA����ɐM�����悹��Ηǂ��̂ł����A

������AOP-AMP���g�p���������͂ȉ����Z��H���l����Ηǂ��킯�ł��B�����y�̃~�L�T�[�̉�H�Ȃǂł悭�g����B

���ۂ́A�o�̓I�[�o�[�������Ȃ����߁A�}�C�i�X���ɐM��������������ǂ��ł��傤�B

�܂�AOP-AMP�̃}�C�i�X���͑��̓d���ɓd�������Z�����悤�ɍ��Ηǂ��ł��B

�R���p���[�^�[�I�ȕ����ł��B�|���͂�47K���͓��ɗv��Ȃ��Ǝv���܂����A

���ۂ́A�o�̓I�[�o�[�������Ȃ����߁A�}�C�i�X���ɐM��������������ǂ��ł��傤�B

�܂�AOP-AMP�̃}�C�i�X���͑��̓d���ɓd�������Z�����悤�ɍ��Ηǂ��ł��B

�R���p���[�^�[�I�ȕ����ł��B�|���͂�47K���͓��ɗv��Ȃ��Ǝv���܂����A

����

����

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

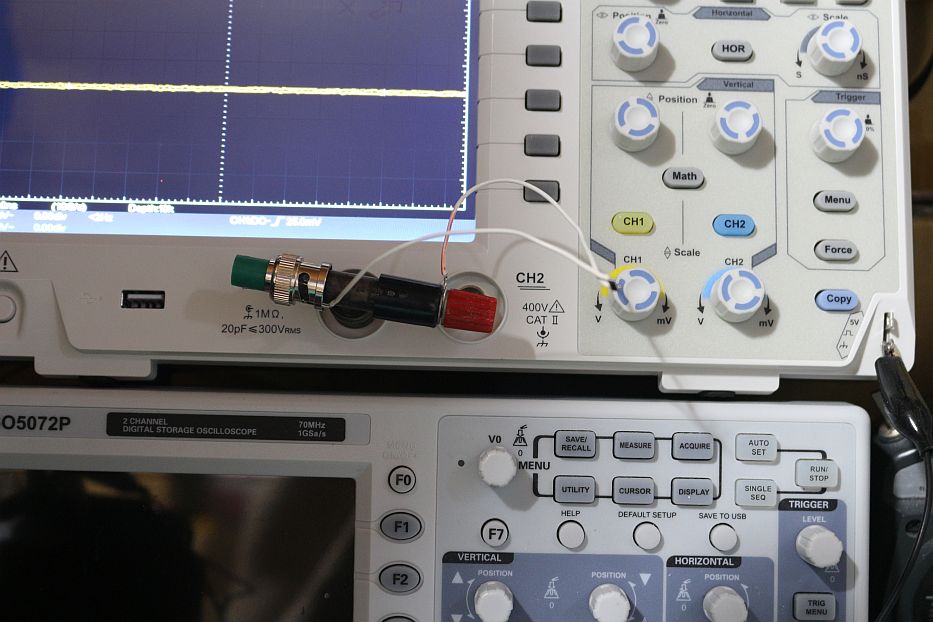

�Ŏ��ۂɍ���OP-AMP�ŁAC��r������

�M�������Ă݂�ƁA(20�N�ȏ�O�Ȃ̂ŏڂ������Ƃ͖Y��Ă܂��B)

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�Ŏ��ۂɍ���OP-AMP�ŁAC��r������

�M�������Ă݂�ƁA(20�N�ȏ�O�Ȃ̂ŏڂ������Ƃ͖Y��Ă܂��B)

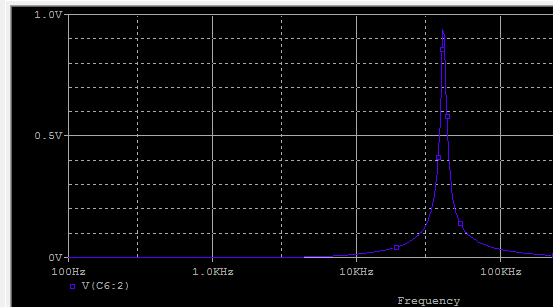

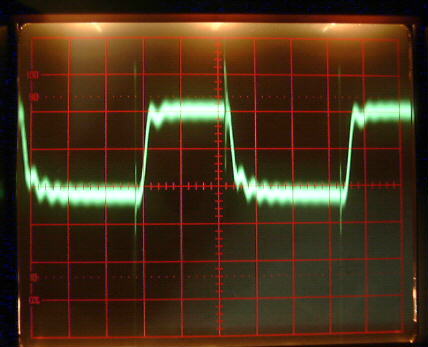

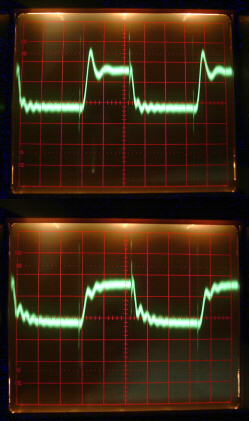

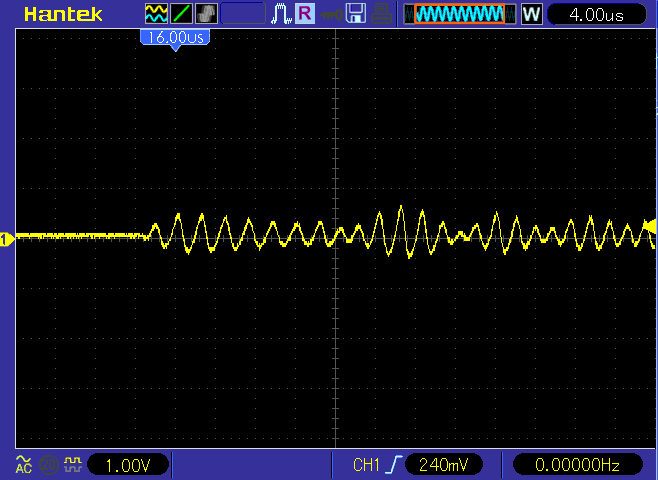

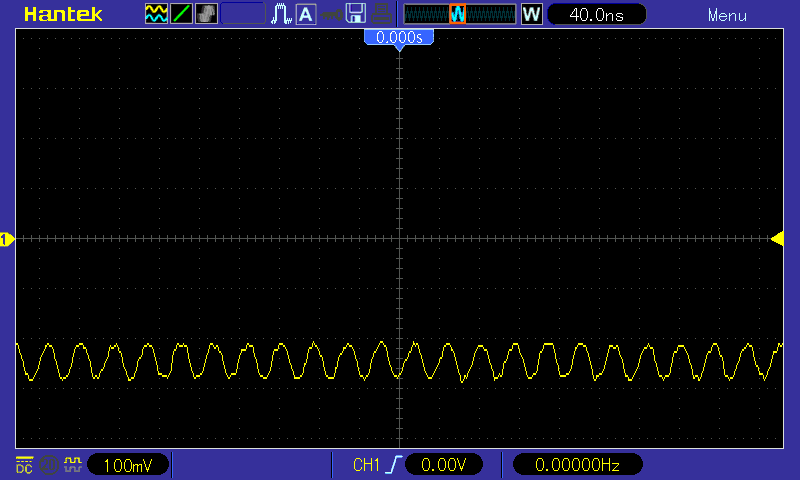

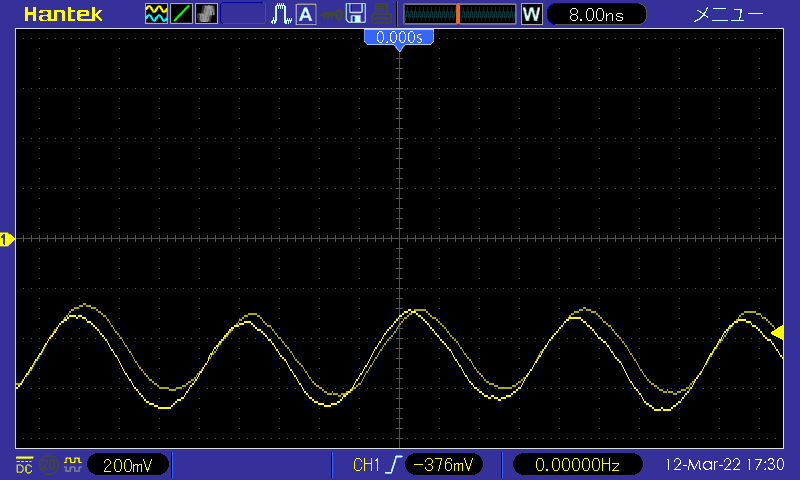

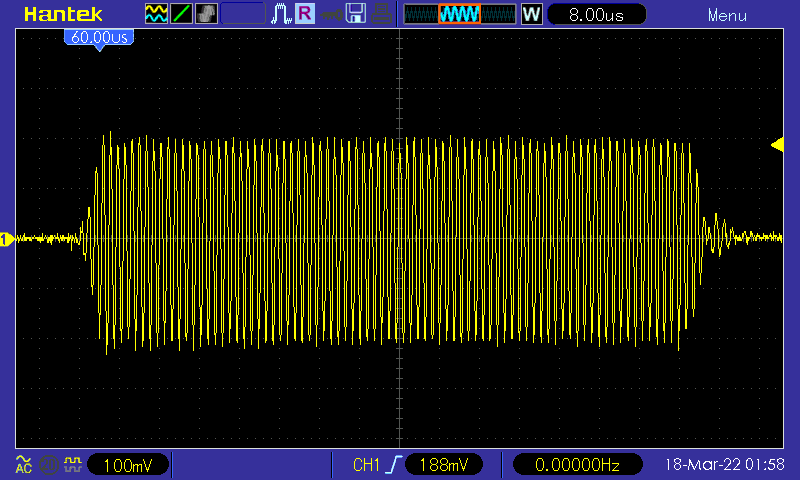

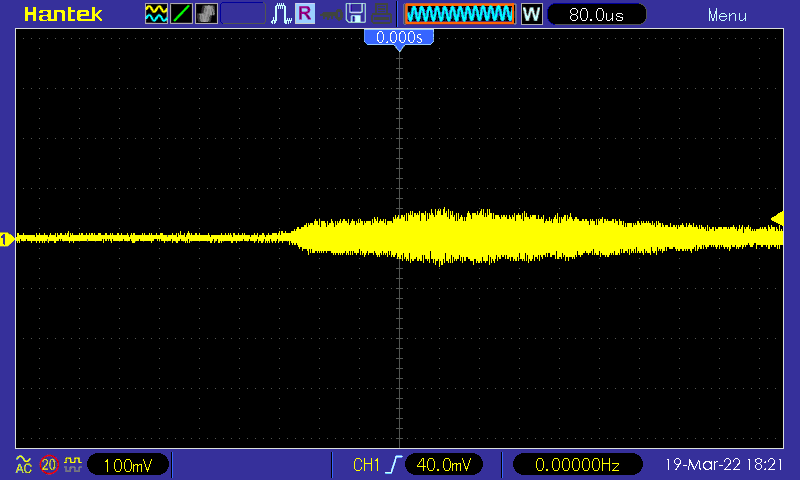

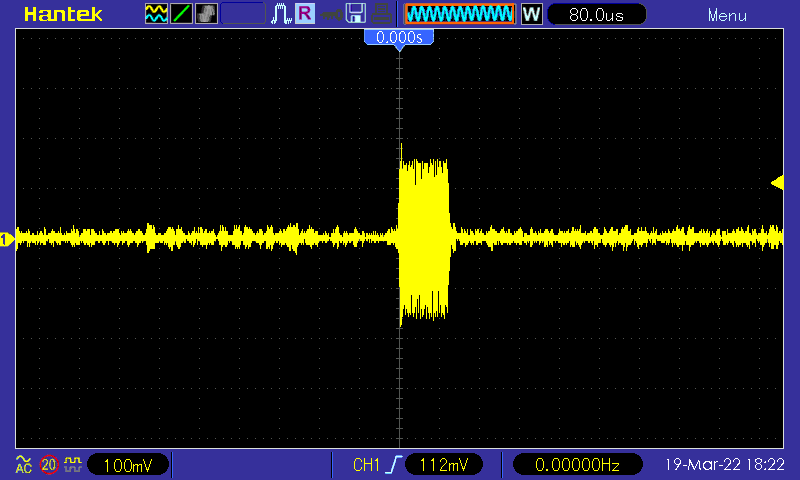

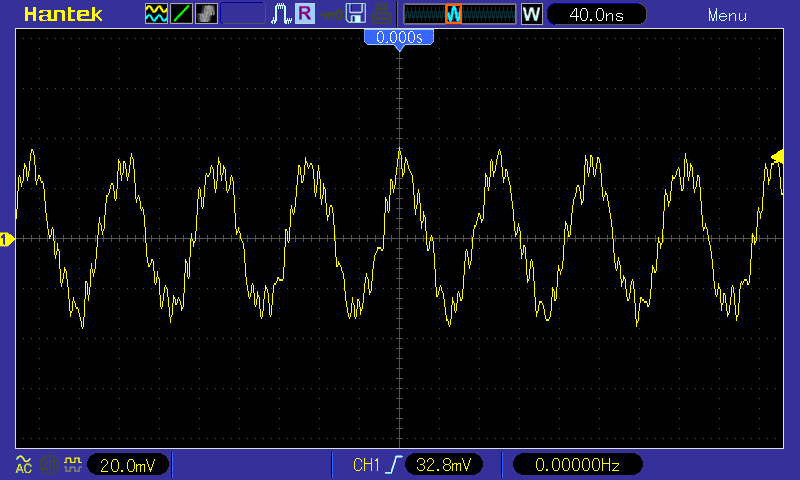

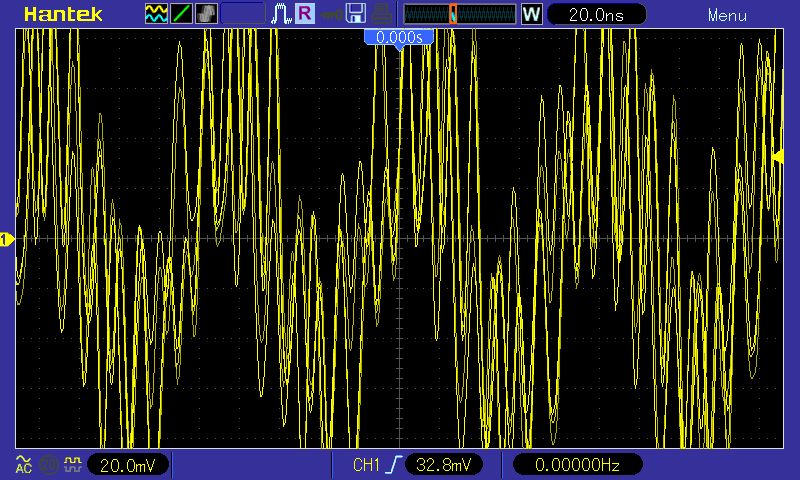

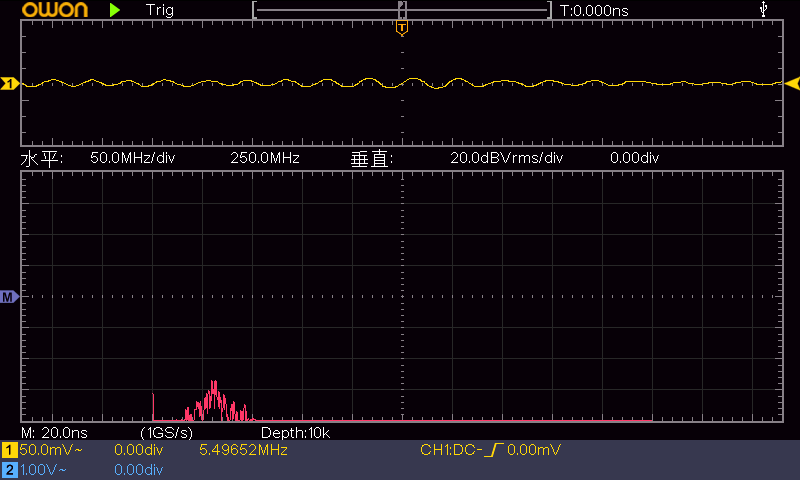

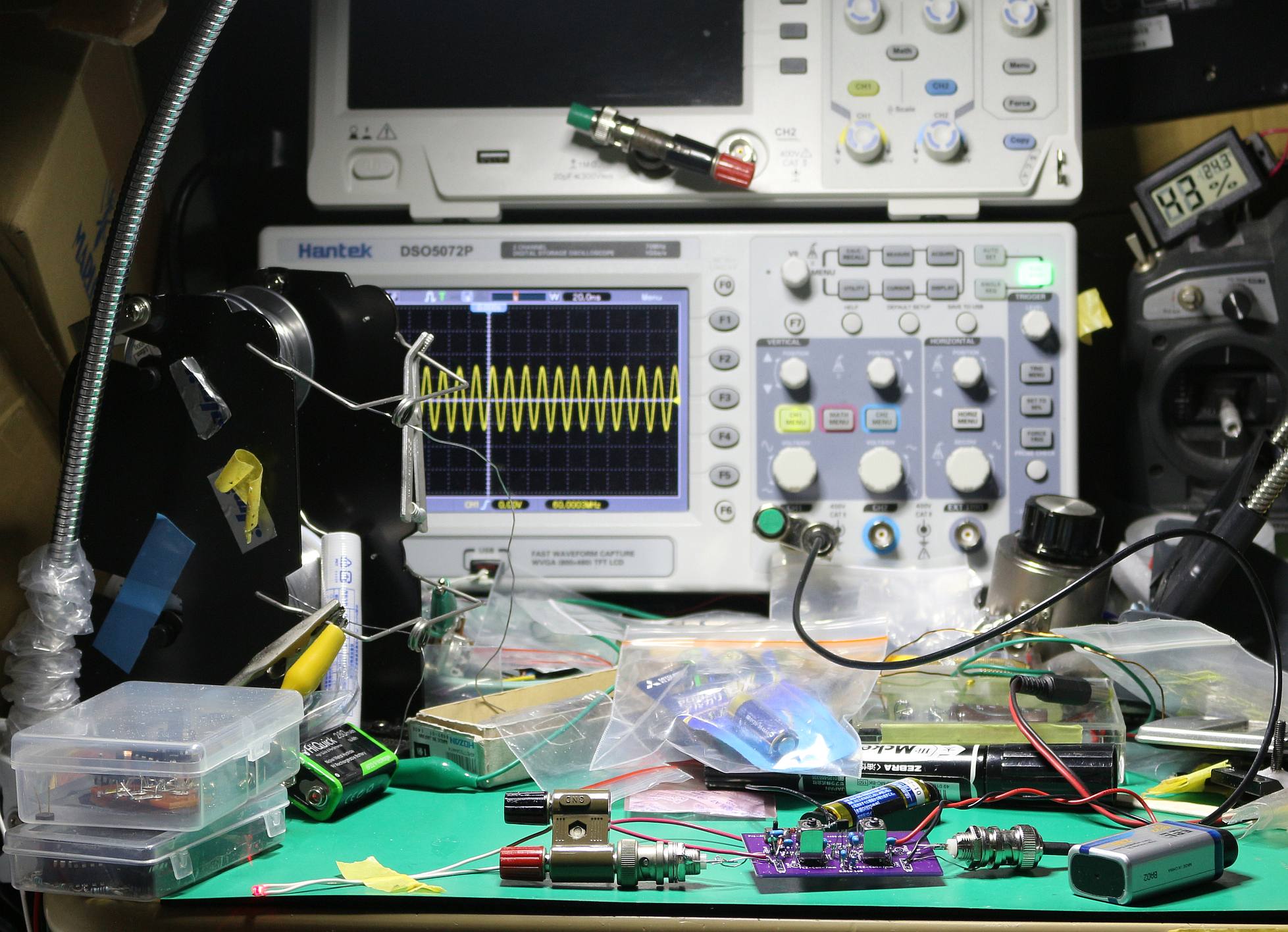

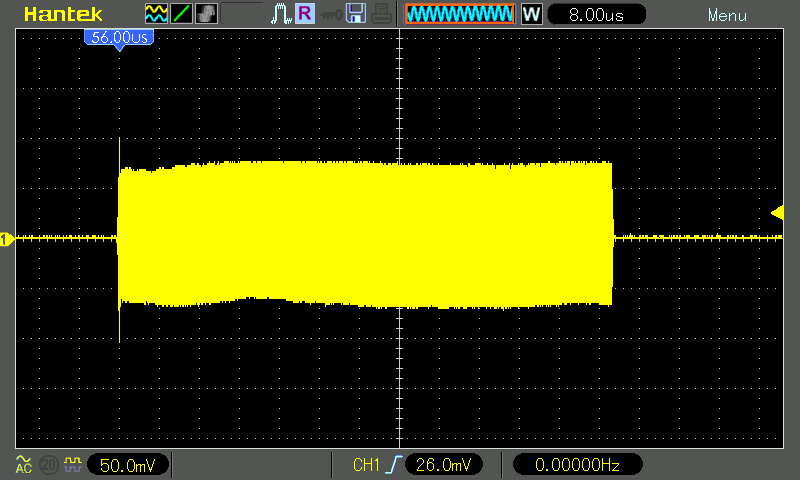

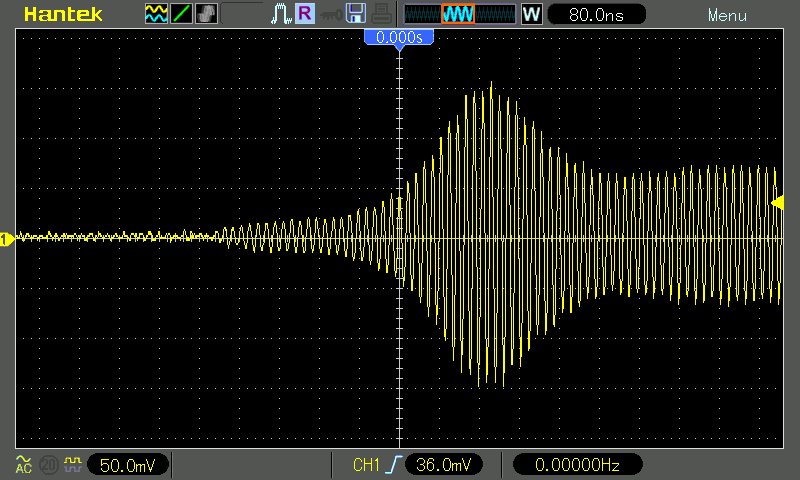

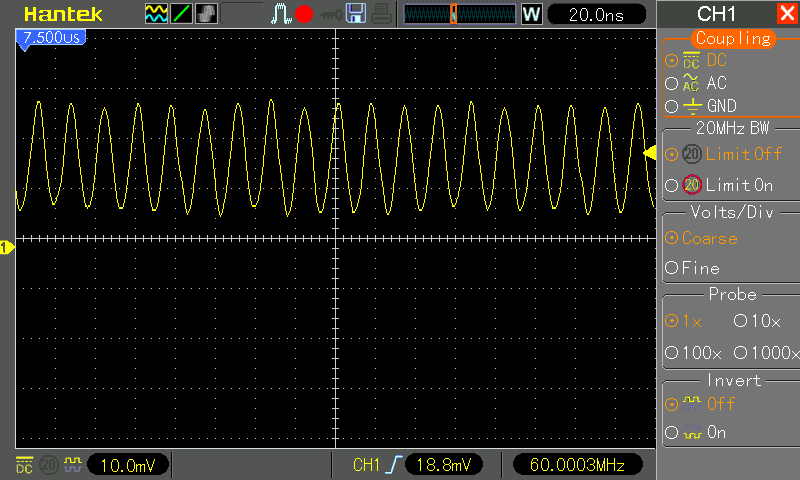

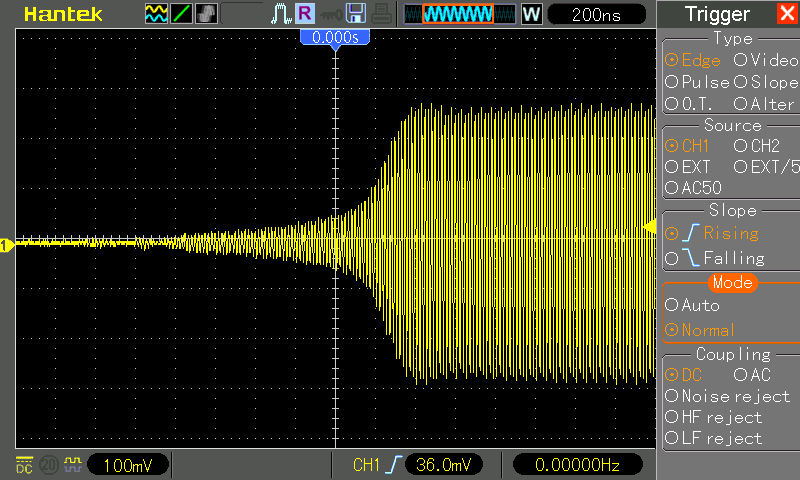

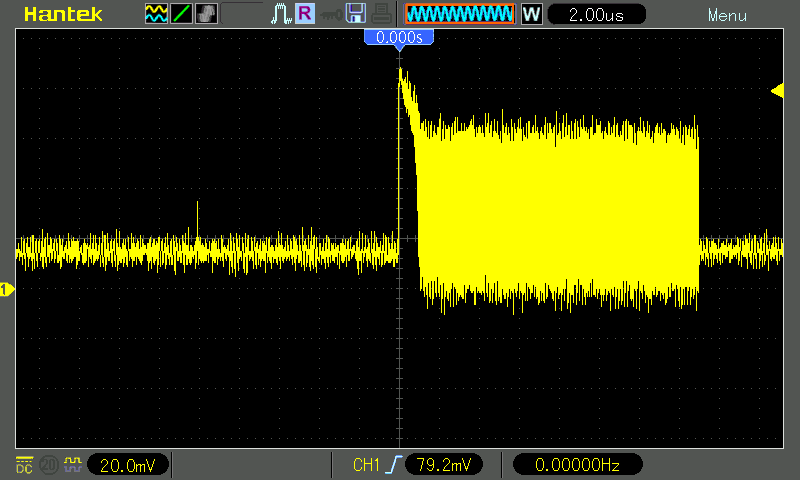

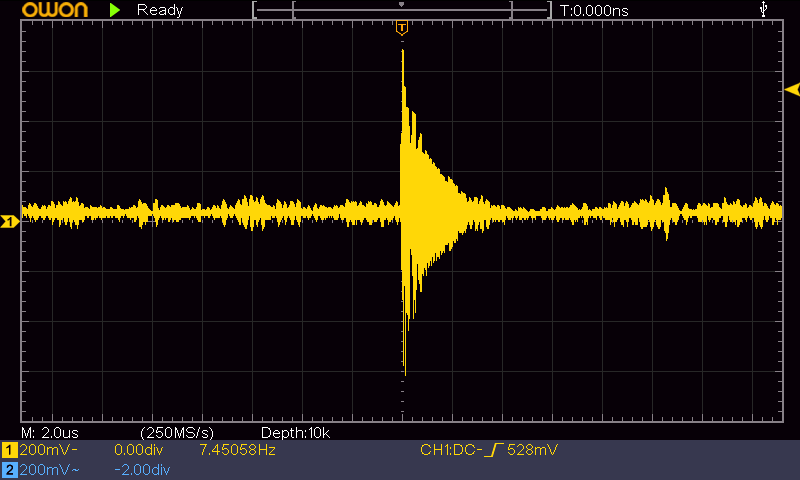

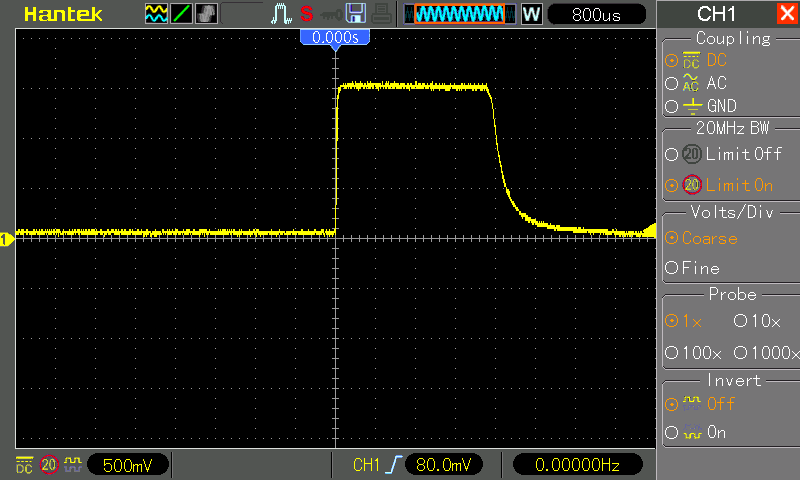

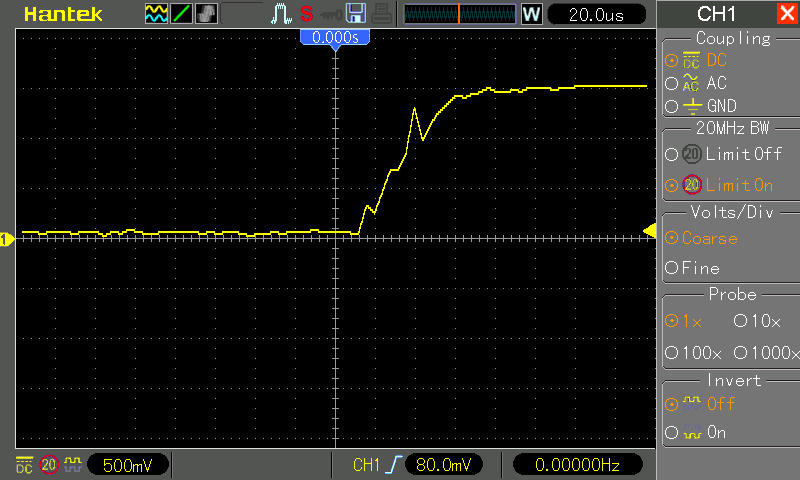

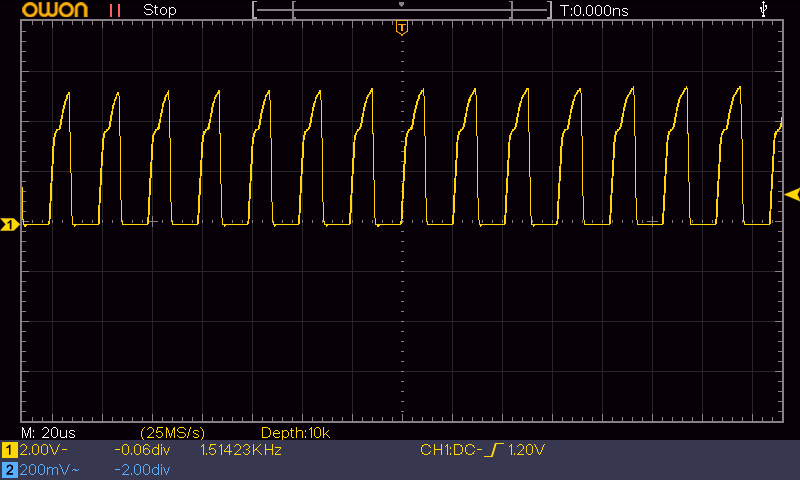

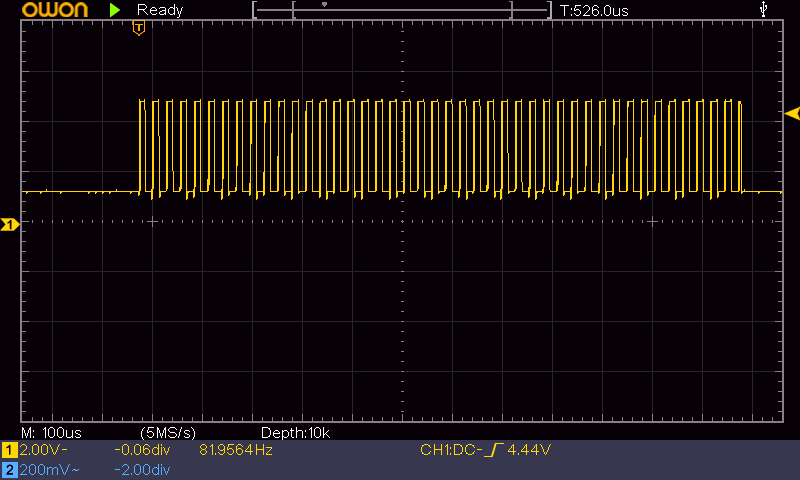

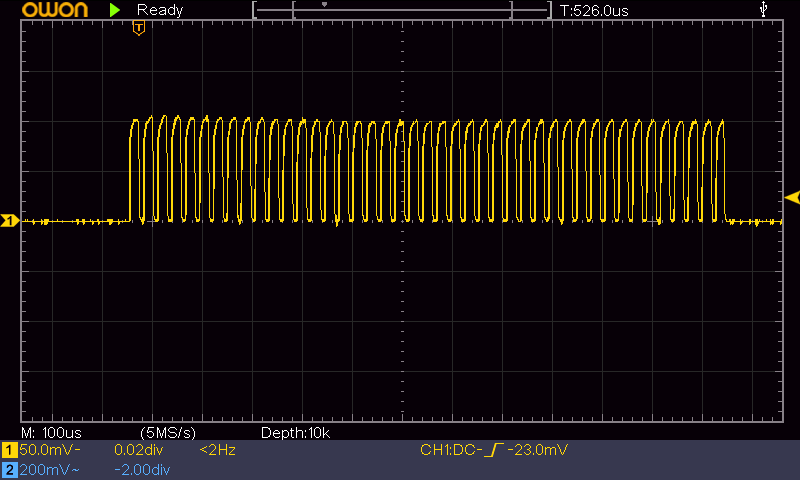

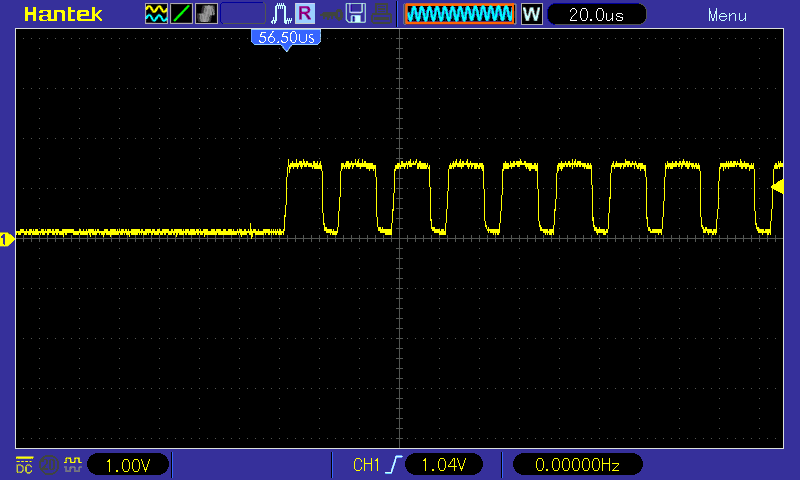

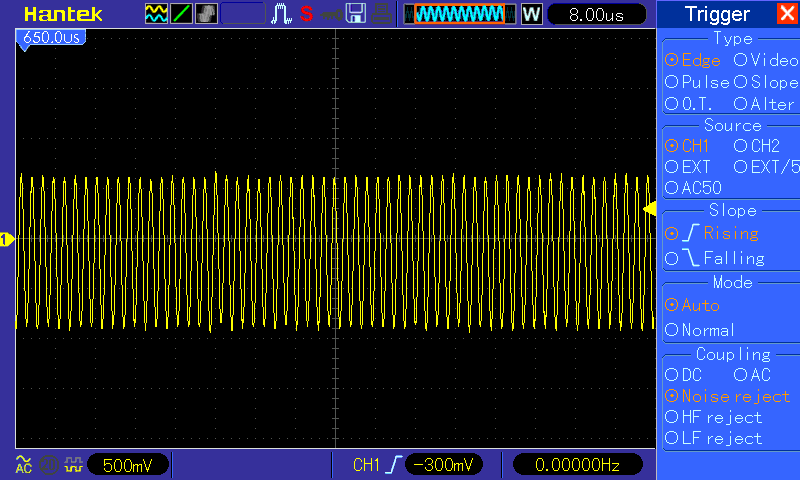

30KHz�Ŕ��U�����ꍇ�Ȃ̂ł����A�S�̉s���p���X�� �Ӑ}���Ȃ����U�ł��B

�ꉞ�A���o�͋��x�ɔ��̐M���ł��B

30KHz�Ŕ��U�����ꍇ�Ȃ̂ł����A�S�̉s���p���X�� �Ӑ}���Ȃ����U�ł��B

�ꉞ�A���o�͋��x�ɔ��̐M���ł��B

�ȈՓI�ȕ����������݂܂������A�I�i�̔�r�pAMP�Ȍ��Tr�h���C�u���s�\���ŁA�����x���A1/20�ʂɗ����܂����B(���� �ϕ��l��)

�ȈՓI�ȕ����������݂܂������A�I�i�̔�r�pAMP�Ȍ��Tr�h���C�u���s�\���ŁA�����x���A1/20�ʂɗ����܂����B(���� �ϕ��l��)

����n�̔��U�����́A�ʑ��x��ɂ�郂�m�̂悤�ł����A

�ʑ����x���Ȃ�A�i�߂Ă��܂��Ηǂ��Ƃ������ƂŁA

���̂悤�ȉ�H���l���܂����B ������H�ƃX���[�̕���ȍ\���̃��m�ł��B

�������ALD�͂��̏��(���x�A�d���A�o��)�̕ω��� �ʑ����ւ���̂ŁA���萔�̐ݒ肪��������A

�ʂ̉�H�ő傫���x�点�āALD�̕ϓ��̗��������A�Ӑ}�����N���X�|�C���g���������

�ł���H

�ŁA����ȉ�H��g�ݍ��݂܂����B

�܂��́A�Ǝv���A�ʑ���i�߂�݂̂̉�H�ł��B(�ꕔ��x�点���肹�� �ł��B)

����n�̔��U�����́A�ʑ��x��ɂ�郂�m�̂悤�ł����A

�ʑ����x���Ȃ�A�i�߂Ă��܂��Ηǂ��Ƃ������ƂŁA

���̂悤�ȉ�H���l���܂����B ������H�ƃX���[�̕���ȍ\���̃��m�ł��B

�������ALD�͂��̏��(���x�A�d���A�o��)�̕ω��� �ʑ����ւ���̂ŁA���萔�̐ݒ肪��������A

�ʂ̉�H�ő傫���x�点�āALD�̕ϓ��̗��������A�Ӑ}�����N���X�|�C���g���������

�ł���H

�ŁA����ȉ�H��g�ݍ��݂܂����B

�܂��́A�Ǝv���A�ʑ���i�߂�݂̂̉�H�ł��B(�ꕔ��x�点���肹�� �ł��B)

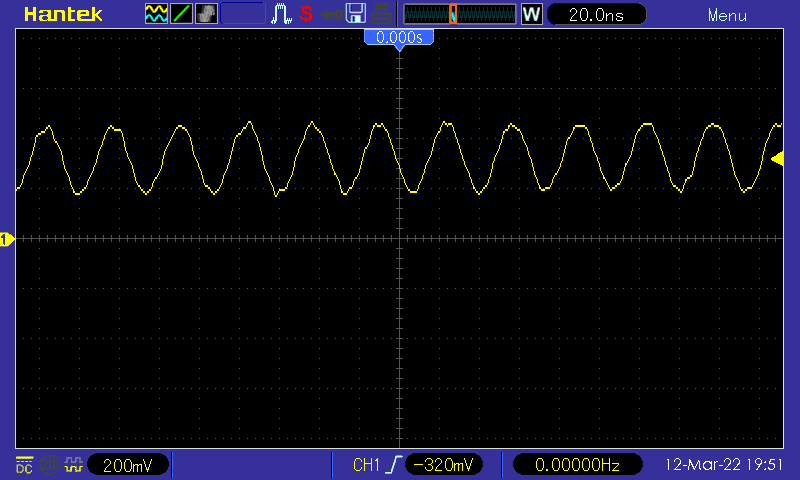

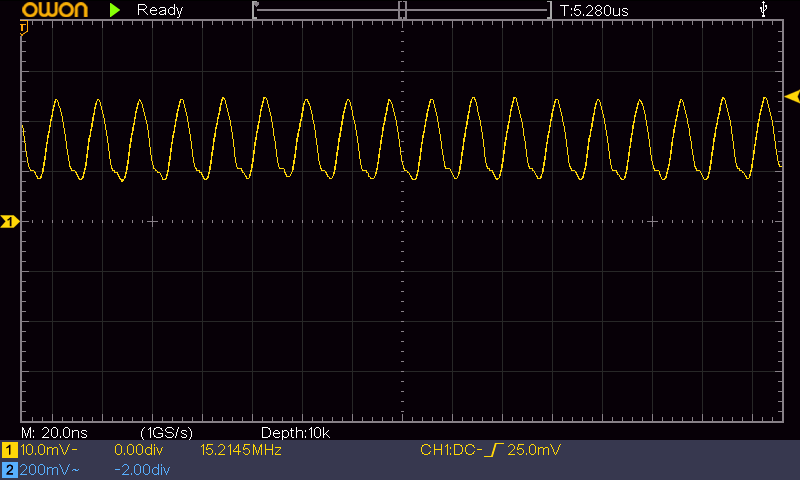

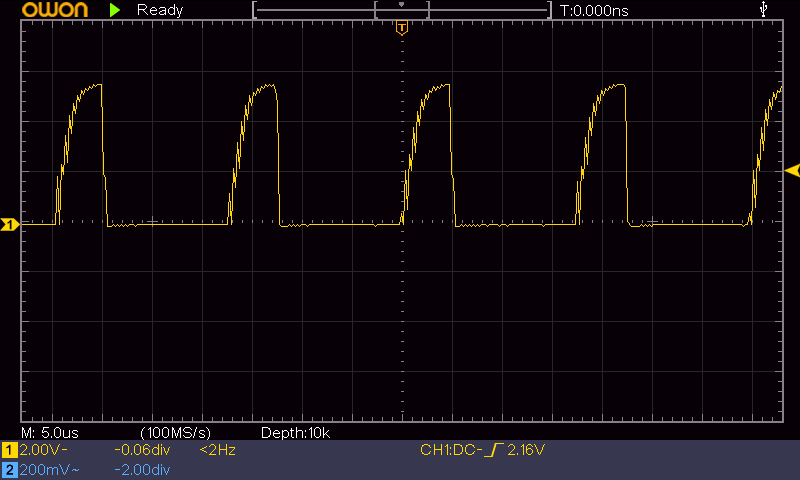

���ʂȂ̂ł����A�����Ői�ގ��萔�́A�K���ȊT�Z�Ŏ��s���Ă݂��̂ł����A

�o���A�u���R���f���T�[�͈͓̔��ŁA���܂��s���܂����B

���o�͂̐M���ł��B

(�t�H�gDi����� ���j�^�[�d���o�͂��������_�ł̐M���ł��B)

��30KHz�̔��U�ł��BLD�͈��S�̗]�T�����ς����āA��߂̏o�͂ł��B

�����Ȃǂ̐ڑ��ɂ���āA�m�C�Y������ĒW�����Ɍ����܂����A����Ȋ����ł��B

���ɁA�ʑ���H�̎��萔���A�������ꂽ�|�C���g���炸�炵���ꍇ�Ȃ̂ł����A

����Ȋ����ł��B

�オ�����̃J�b�g�I�t���g���������Ƃ����ꍇ�B(C���������ꍇ)

�����A�Ⴍ�Ƃ����ꍇ�A(C���傫���ꍇ)

���ʂȂ̂ł����A�����Ői�ގ��萔�́A�K���ȊT�Z�Ŏ��s���Ă݂��̂ł����A

�o���A�u���R���f���T�[�͈͓̔��ŁA���܂��s���܂����B

���o�͂̐M���ł��B

(�t�H�gDi����� ���j�^�[�d���o�͂��������_�ł̐M���ł��B)

��30KHz�̔��U�ł��BLD�͈��S�̗]�T�����ς����āA��߂̏o�͂ł��B

�����Ȃǂ̐ڑ��ɂ���āA�m�C�Y������ĒW�����Ɍ����܂����A����Ȋ����ł��B

���ɁA�ʑ���H�̎��萔���A�������ꂽ�|�C���g���炸�炵���ꍇ�Ȃ̂ł����A

����Ȋ����ł��B

�オ�����̃J�b�g�I�t���g���������Ƃ����ꍇ�B(C���������ꍇ)

�����A�Ⴍ�Ƃ����ꍇ�A(C���傫���ꍇ)

�ϕ��łȂ܂�x�����̈Ⴂ�Ƃ��A

�I�[�o�[�V���[�g�̈Ⴂ�Ȋ����ł��ˁB

�ϕ��łȂ܂�x�����̈Ⴂ�Ƃ��A

�I�[�o�[�V���[�g�̈Ⴂ�Ȋ����ł��ˁB

------------------------------------------------------------------------------------------------

�����e�̌��w�n�B

���\�Ĕz���������ł��B

------------------------------------------------------------------------------------------------

�����e�̌��w�n�B

���\�Ĕz���������ł��B

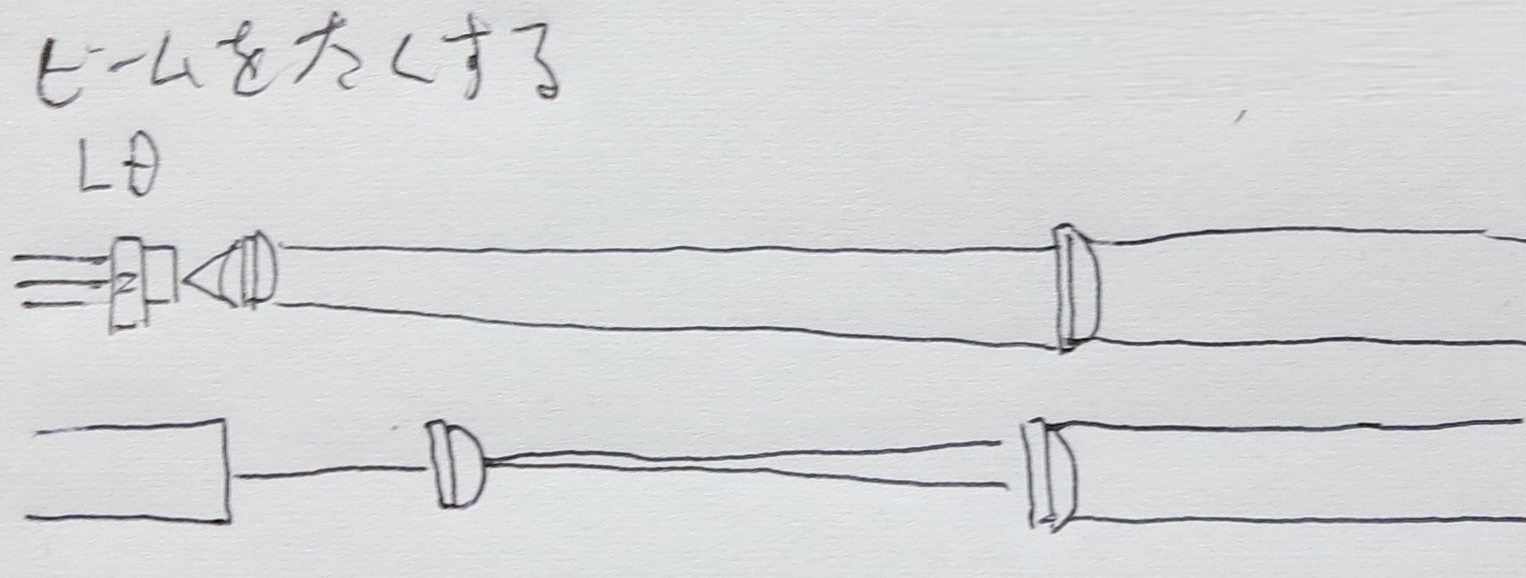

���[�U�[�ŁA���C�t���Ȃ�A

1�ڂ̃����Y�Ō�������I�ɋ��߂Ĕ���ē�ڂ̃����Y�ɑ���A

��ڂŕ��s���Ɏ���������Ƃ��������B(�}��)

���̕��̐}�́A�قڕ��s���ŏo�Ă��郌���Y�t�����j�b�g�̏ꍇ�A

�����Y�ɏœ_���ߏo�������ōL���点�Ă��ǂ��̂ł����A

�@�\�������ꍇ�A��ڂ̃����Y�ōL���点�ē�ڂ̃����Y�ŕ��s�Ƃ������A

�������ŏœ_������

(���ɂ͉�܂�����܂��̂ŋɗ͂܂Ƃ߂銴����)

�ʐ^�̃R�����[�^�[���j�b�g�́A

��O��f=15cm�ʂ̃����Y�ōL���点�āA330mm�̃����Y�Ŗ������ɏW��

���̂悤�ɁA��U�L�����œ_�Ŏ�����������������ł͗ǂ��W�����A

�܂��A�߂��ł̓r�[���������Ȃ�ڂɓ����Ă����S�Ƃ������@�ł��B

���͉t�ł��̂ŁA�]�����̋t�̃��[�g�����ǂ銴����

���œ_���ƁA�ڕW���ɏ������������܂��B

���[�U�[�ŁA���C�t���Ȃ�A

1�ڂ̃����Y�Ō�������I�ɋ��߂Ĕ���ē�ڂ̃����Y�ɑ���A

��ڂŕ��s���Ɏ���������Ƃ��������B(�}��)

���̕��̐}�́A�قڕ��s���ŏo�Ă��郌���Y�t�����j�b�g�̏ꍇ�A

�����Y�ɏœ_���ߏo�������ōL���点�Ă��ǂ��̂ł����A

�@�\�������ꍇ�A��ڂ̃����Y�ōL���点�ē�ڂ̃����Y�ŕ��s�Ƃ������A

�������ŏœ_������

(���ɂ͉�܂�����܂��̂ŋɗ͂܂Ƃ߂銴����)

�ʐ^�̃R�����[�^�[���j�b�g�́A

��O��f=15cm�ʂ̃����Y�ōL���点�āA330mm�̃����Y�Ŗ������ɏW��

���̂悤�ɁA��U�L�����œ_�Ŏ�����������������ł͗ǂ��W�����A

�܂��A�߂��ł̓r�[���������Ȃ�ڂɓ����Ă����S�Ƃ������@�ł��B

���͉t�ł��̂ŁA�]�����̋t�̃��[�g�����ǂ銴����

���œ_���ƁA�ڕW���ɏ������������܂��B

330mm�̂̓P���R�[�̃N���[�Y�A�b�v�����Y�ł����A

��O�̃����Y�́A�W�����N�ł��āc�A

�V�O�}���@�ȂǂŃm���R�[�g�̃��[�Y�i�u���̂��A���ł��B

���������ėǂ��Ȃ�A�������Y�̒��ዾ��V�ዾ���g���邩���B

330mm�̂̓P���R�[�̃N���[�Y�A�b�v�����Y�ł����A

��O�̃����Y�́A�W�����N�ł��āc�A

�V�O�}���@�ȂǂŃm���R�[�g�̃��[�Y�i�u���̂��A���ł��B

���������ėǂ��Ȃ�A�������Y�̒��ዾ��V�ዾ���g���邩���B

�����_�C�I�[�h�FLED�̏ꍇ�́A������̕������Ȃ��������ł��B

������x�̔����~�����ł����A

�����ł��܂�V�r�A�ɂȂ炸�A�߂��ōL�͈͂ɂȂ肷�����A�Ƃ������ł��B

�œ_���������Ȃ�ׂ��_�����ɋ߂����Ȃ��ƍL����ł��ˁB

�a��3mm�Ƃ��������Ė��邢LED��A

�s���z�[���A�ׂ����t�@�C�o�[�Ȃǂ��g����Ǝv���܂��B

�����Y�́A

�ʂ��ł��Ƃ��荠�����B

�n���h�K��

SMG

�A�T���g���C�t��

�X�i�C�p�[���C�t��

�݂ȓ������Ⴂ�܂��̂ŁA

�����ǂ��̂ł��傤�ˁB

���i�Ƃ��Ĕ����Ă�������e�́A�����Y��ʎY���Ă�̂ŁA���������v����������

�R�R���傫���R�X�g�_�E���ł��镔���Ȃ̂ł���ˁB

�Z�ʂ������܂����B

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

�ȈՔł����������o���オ��܂����̂ŁA

���ꂩ��́A

�o�[�`�������b�N�I���̂悤�ɁA

�����������悤�ȁA���������̃Q�[���̎d�l�ƂȂ�ƁA

�ŏ��ɐv���������R���݊��̐M�����A�����葬���ŗL�U����ǂރ^�C�v�ƂȂ�܂����A

HPF��BPF���g���Ă��A���x���グ��ɁA

����LED�Ɩ��ɂ���쓮��A���˓����ɂ����d���̔{���Ƌt�o�C�A�X�̌��E������܂��B

��҂̓R�C���łǂ��ɂ����悤�ƍl���܂������A�V�[���h��˂��j���ăm�C�Y����邩���m��܂���B

�Ƃ������ƂŁA���x���グ�邱�Ƃ́A���E���A���Ƃ������܂��B

���������A�E�}�����K�v������܂����A

�Ȃ̂ŁA900nm�ȏ�̒����ԊO�̂ݒʂ�������W���[���Ƃ���K�v�����邩���ł����A

(900�`960�͑��z������Ⴂ���ۂ���900�̓t�B���^�A960�̓t�H�gDi���̌��E)

�Ƃ肠�����A�����₷�������ł���Ă������Ǝv���܂��B

���Ƃ́A����Ȃ�H�v���K�v�����ł��ˁB

�����_�C�I�[�h�FLED�̏ꍇ�́A������̕������Ȃ��������ł��B

������x�̔����~�����ł����A

�����ł��܂�V�r�A�ɂȂ炸�A�߂��ōL�͈͂ɂȂ肷�����A�Ƃ������ł��B

�œ_���������Ȃ�ׂ��_�����ɋ߂����Ȃ��ƍL����ł��ˁB

�a��3mm�Ƃ��������Ė��邢LED��A

�s���z�[���A�ׂ����t�@�C�o�[�Ȃǂ��g����Ǝv���܂��B

�����Y�́A

�ʂ��ł��Ƃ��荠�����B

�n���h�K��

SMG

�A�T���g���C�t��

�X�i�C�p�[���C�t��

�݂ȓ������Ⴂ�܂��̂ŁA

�����ǂ��̂ł��傤�ˁB

���i�Ƃ��Ĕ����Ă�������e�́A�����Y��ʎY���Ă�̂ŁA���������v����������

�R�R���傫���R�X�g�_�E���ł��镔���Ȃ̂ł���ˁB

�Z�ʂ������܂����B

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

�ȈՔł����������o���オ��܂����̂ŁA

���ꂩ��́A

�o�[�`�������b�N�I���̂悤�ɁA

�����������悤�ȁA���������̃Q�[���̎d�l�ƂȂ�ƁA

�ŏ��ɐv���������R���݊��̐M�����A�����葬���ŗL�U����ǂރ^�C�v�ƂȂ�܂����A

HPF��BPF���g���Ă��A���x���グ��ɁA

����LED�Ɩ��ɂ���쓮��A���˓����ɂ����d���̔{���Ƌt�o�C�A�X�̌��E������܂��B

��҂̓R�C���łǂ��ɂ����悤�ƍl���܂������A�V�[���h��˂��j���ăm�C�Y����邩���m��܂���B

�Ƃ������ƂŁA���x���グ�邱�Ƃ́A���E���A���Ƃ������܂��B

���������A�E�}�����K�v������܂����A

�Ȃ̂ŁA900nm�ȏ�̒����ԊO�̂ݒʂ�������W���[���Ƃ���K�v�����邩���ł����A

(900�`960�͑��z������Ⴂ���ۂ���900�̓t�B���^�A960�̓t�H�gDi���̌��E)

�Ƃ肠�����A�����₷�������ł���Ă������Ǝv���܂��B

���Ƃ́A����Ȃ�H�v���K�v�����ł��ˁB

�ł����āALD�͍ēxAPC��H�����̂������ȁ[�A�Ƃ������܂��̂ŁA

��H�����ǂ��āA�l���Ă݂邱�Ƃɂ��āA

�ȈՔ�ACC��H�ɂ��쓮�ŁA�]���������o���邩�ȁ[�A�Ǝv���Ă���܂��B

LED�����́A�Ĕz������̂ł����A

�������Ȃ���l���Ă�����c�A

-------------------------------------------------------------------------------------------------

15/04/14

�o�[�`�����V���[�e�B���O���b�N�I�����A

�I�[�N�V������3100�~�ōw���B������5000�~��Ȃ̂ŁA���߁B

�ł����āALD�͍ēxAPC��H�����̂������ȁ[�A�Ƃ������܂��̂ŁA

��H�����ǂ��āA�l���Ă݂邱�Ƃɂ��āA

�ȈՔ�ACC��H�ɂ��쓮�ŁA�]���������o���邩�ȁ[�A�Ǝv���Ă���܂��B

LED�����́A�Ĕz������̂ł����A

�������Ȃ���l���Ă�����c�A

-------------------------------------------------------------------------------------------------

15/04/14

�o�[�`�����V���[�e�B���O���b�N�I�����A

�I�[�N�V������3100�~�ōw���B������5000�~��Ȃ̂ŁA���߁B

������Ƃ������U�����郌���Y�̂悤�ȃ��m�̒��ɁB

�ԊO�������R�����W���[�����X���ē���Ă܂����B

�^��납��̍U���͕s�ł��ˁB

������Ƃ������U�����郌���Y�̂悤�ȃ��m�̒��ɁB

�ԊO�������R�����W���[�����X���ē���Ă܂����B

�^��납��̍U���͕s�ł��ˁB

�����ł����A�l�W�����̂����������ł��B

�O���b�v�́A����₷���ł����A�X�������Ă�̂ŁA���ʂ�_���Ƃ��ł��������Ƌꂵ���ł��B

�Ȃ����A�����Y��ɂ������ȍi�肪

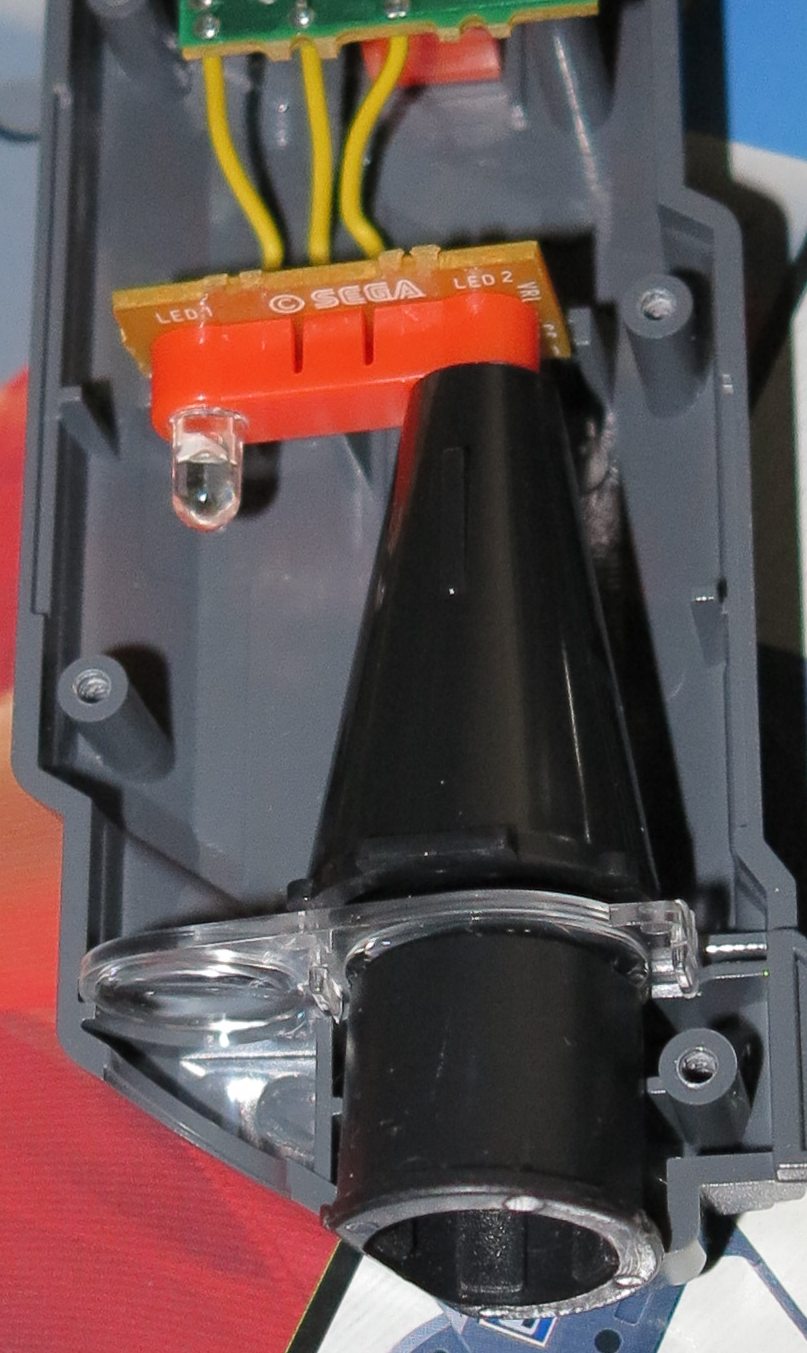

���͉���LED�B���������͋@�\�͖����^�_�̏���̂悤�ł��B

�����ł����A�l�W�����̂����������ł��B

�O���b�v�́A����₷���ł����A�X�������Ă�̂ŁA���ʂ�_���Ƃ��ł��������Ƌꂵ���ł��B

�Ȃ����A�����Y��ɂ������ȍi�肪

���͉���LED�B���������͋@�\�͖����^�_�̏���̂悤�ł��B

���͂���Ȋ����ł��B

�����`�b�v�ł��ˁB��������A���ʉ����o����f�W�^���ȋ@�\���g�ݍ��܂�Ă���܂��B

SEGA�͔����̐v���o����Ǝv���܂��̂Ń\�R�͋��݂ł��ˁB

���͂���Ȋ����ł��B

�����`�b�v�ł��ˁB��������A���ʉ����o����f�W�^���ȋ@�\���g�ݍ��܂�Ă���܂��B

SEGA�͔����̐v���o����Ǝv���܂��̂Ń\�R�͋��݂ł��ˁB

��5mm�ԊOLED�ˍ��̃R�[���˃����Y�ˍi��

�œ_����4cm���x�A

��5mm�ԊOLED�ˍ��̃R�[���˃����Y�ˍi��

�œ_����4cm���x�A

3m�ʂ̋����Ō����Ă݂܂������A����͗\�z�O�ɑ����ɊÂ��ł��B

�����Ȃ�Ες��ł��傤���A�Ȃɂ��A5mmLED�ŏœ_����4cm������w�I�ɂ��Â��ł���ˁB

�ˌ��̘r�������̂ł͖����A�Q�[���헪���y���ލ��̂悤�ł��B

���̉~�����������ɂ͐���Ȃ��Ǝv���܂��B

������ŁA�֕��̂悤�ȕ\�ʂ��A�i�������ׂ������ɂ��āA

�܂��A

���j�b�g�����ɕt���āA�}�Y���܂ł̋������Ƃ�Ƃ悢�C�����܂����B

���肶�Ⴝ���ւ�ł����A�v���X�`�b�N���`�p�[�c�Ȃ���Ȃ��ł��ˁB

����������ƒ��ׂĂ݂����ł��B

���ɁA

�^�J���@�T�o�C�o�[�V���b�g�@���{���u

�Ƃ����̂�����܂����A

�œ_�����͔{�߂��ł��B

�������A�˒������͂��Ȃ�Z���悤�ł��B

���Ł@�s�k�m�Q�R�R�ƌ������āA

LED�����P�x�����Ĕ��̓Z�K���b�N�I���̂��傢��Ƃ������炢�ł��܂�ς�炸�B

�����A�����e�́A

���P�x�ł��邱�ƂƁA���p�ł��邱�ƁA�I�[�o�[�h���C�u�����邱�ƁA

�����Y�ł��܂��܂Ƃ߂邱�ƁB��{�I�Ɍa�͑傫�������L���B

�����āA�������E�}���폜���邱�ƁB

���d�v���Ǝv���܂��B

����LED�n���ɂ����ꡂ��ɂ��̂��Ռ��̎������I�H

------------------------------------------------------------------------------------------------------

SMG��A�T���g���C�t���ւ�

���w�n���l���Ă݂܂����B

3m�ʂ̋����Ō����Ă݂܂������A����͗\�z�O�ɑ����ɊÂ��ł��B

�����Ȃ�Ες��ł��傤���A�Ȃɂ��A5mmLED�ŏœ_����4cm������w�I�ɂ��Â��ł���ˁB

�ˌ��̘r�������̂ł͖����A�Q�[���헪���y���ލ��̂悤�ł��B

���̉~�����������ɂ͐���Ȃ��Ǝv���܂��B

������ŁA�֕��̂悤�ȕ\�ʂ��A�i�������ׂ������ɂ��āA

�܂��A

���j�b�g�����ɕt���āA�}�Y���܂ł̋������Ƃ�Ƃ悢�C�����܂����B

���肶�Ⴝ���ւ�ł����A�v���X�`�b�N���`�p�[�c�Ȃ���Ȃ��ł��ˁB

����������ƒ��ׂĂ݂����ł��B

���ɁA

�^�J���@�T�o�C�o�[�V���b�g�@���{���u

�Ƃ����̂�����܂����A

�œ_�����͔{�߂��ł��B

�������A�˒������͂��Ȃ�Z���悤�ł��B

���Ł@�s�k�m�Q�R�R�ƌ������āA

LED�����P�x�����Ĕ��̓Z�K���b�N�I���̂��傢��Ƃ������炢�ł��܂�ς�炸�B

�����A�����e�́A

���P�x�ł��邱�ƂƁA���p�ł��邱�ƁA�I�[�o�[�h���C�u�����邱�ƁA

�����Y�ł��܂��܂Ƃ߂邱�ƁB��{�I�Ɍa�͑傫�������L���B

�����āA�������E�}���폜���邱�ƁB

���d�v���Ǝv���܂��B

����LED�n���ɂ����ꡂ��ɂ��̂��Ռ��̎������I�H

------------------------------------------------------------------------------------------------------

SMG��A�T���g���C�t���ւ�

���w�n���l���Ă݂܂����B

��̐}�́A�e�̐�[�����ɐݒu�B

�˒������͒����Ȃ肻���ł����A�i���t���Ă�����͊Â��Ȃ肻���ł��B

�Ȃ�ׂ��_�����ŃT�C�����T�[�Ȃ�}�V�����B

���͖̂���Ǝv���܂��B

�����A�˒��́A�C���C���H�v���Ă�100m�s��������܂���B

�P���ɖ]�����̌��H�Ƌt�ƍl����Ƃ����Ȃ�܂��B

��̐}�́A�e�̐�[�����ɐݒu�B

�˒������͒����Ȃ肻���ł����A�i���t���Ă�����͊Â��Ȃ肻���ł��B

�Ȃ�ׂ��_�����ŃT�C�����T�[�Ȃ�}�V�����B

���͖̂���Ǝv���܂��B

�����A�˒��́A�C���C���H�v���Ă�100m�s��������܂���B

�P���ɖ]�����̌��H�Ƌt�ƍl����Ƃ����Ȃ�܂��B

�o����������������ŁA�i����t���܂��B

�o�����́A���a��傫�����������̂ɋ������]�܂����ł��ˁB

�p���[LED���g�����́A�L���肷���Ȃ̂ŁA����Ɍa6mm���炢�̒P�œ_���g���Č��������p�x�Ɏ���������ƃC�C�ł��傤�B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

�Ɩ��p�̐ԊO�����R���̋����ׂ��o��

�O��A���B�����͍ō��Ǝv����

�u�o�[�`�����V���[�e�B���O���b�N�I���v

�����Ă݂��̂ł����A

���ɁANEC�̃����R���Ȃ̂ł����A

�o����������������ŁA�i����t���܂��B

�o�����́A���a��傫�����������̂ɋ������]�܂����ł��ˁB

�p���[LED���g�����́A�L���肷���Ȃ̂ŁA����Ɍa6mm���炢�̒P�œ_���g���Č��������p�x�Ɏ���������ƃC�C�ł��傤�B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

�Ɩ��p�̐ԊO�����R���̋����ׂ��o��

�O��A���B�����͍ō��Ǝv����

�u�o�[�`�����V���[�e�B���O���b�N�I���v

�����Ă݂��̂ł����A

���ɁANEC�̃����R���Ȃ̂ł����A

���ꂪ�A

�ُ�ɋ����M�����o���̂ŁA�������Ă݂���A

850nm��LED�Ɍ������Ă݂āA���Ԃł������Ă�̂��n�b�L������̂ł��B

�Ȃ�ƁA���g��LED�ł������Ɍ����Ă���̂�940nm�̂悤�������̂ł��B

940nm�̓p���[LED�ł�����̈�Ȃ̂ł����c�B

���ꂪ������قǂ̃h���C�u�Ȃ̂ł��B

�o�[�`�����V���[�e�B���O���b�N�I���Ɣ�ׂāA

50cm���炢�����ă����Y�Ȃ��ł��A�o�͂͌y��10�{�ȏ�͂���܂��B

������������Ȃ̂ɂ��āA

�����Y���g���ALED�ł�1Km�����邩���ł��B���t�ɕt�߂ł͖����ɋ�J�������ł��B

�X�i�C�p�[���C�t���Ƃ���ƁA�����Y�a��2cm�ȉ��ŁA���œ_���]�܂����ł��ˁB

�V�O�}���@�ɂ́A2cm��200mm�����E�̂悤�ł����B

���o�͂̃�5mm��IR��LED�́A��i100mW/Sr���܂����A

(TLN233�@100mW/Sr�@@50mA)

3mm�̂ł����̔����キ�炢�̏o�͂̂�����܂��B

10mSec�ȉ��Ńf���[�e�B�[��1����10�{�̓d����������Ƃ�����̂ł����A

�f���[�e�B�[��������ėL�Ӌ`�Ɏ������ɂ́A

臒l�ȉ��̊O�����J�b�g���Ă���łȂ��ƈӖ��������ł��ˁB

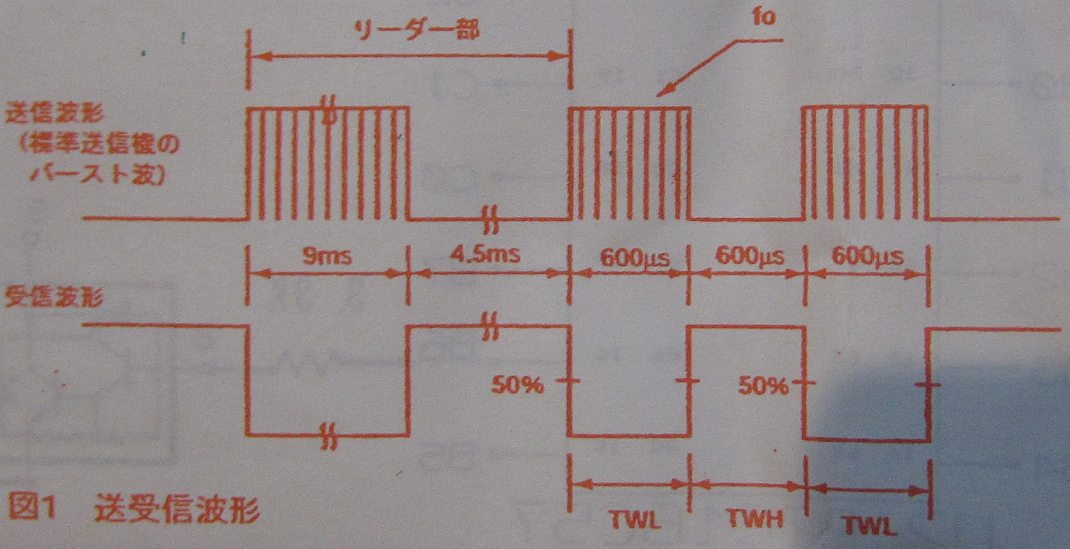

�������A

�f���[�e�B�[��50���ł��A

6�{�Ƃ�OK�Ȃ̂́A�A���I�Ƀp���X���o���Ă���̂ł͖����A

600��Sec�Ƃ����Z�����Ԃ��Ƃ������Ƃ�����悤�ł��B

������������

�ł����āA������H��v���Ȃ����܂����B

���ꂪ�A

�ُ�ɋ����M�����o���̂ŁA�������Ă݂���A

850nm��LED�Ɍ������Ă݂āA���Ԃł������Ă�̂��n�b�L������̂ł��B

�Ȃ�ƁA���g��LED�ł������Ɍ����Ă���̂�940nm�̂悤�������̂ł��B

940nm�̓p���[LED�ł�����̈�Ȃ̂ł����c�B

���ꂪ������قǂ̃h���C�u�Ȃ̂ł��B

�o�[�`�����V���[�e�B���O���b�N�I���Ɣ�ׂāA

50cm���炢�����ă����Y�Ȃ��ł��A�o�͂͌y��10�{�ȏ�͂���܂��B

������������Ȃ̂ɂ��āA

�����Y���g���ALED�ł�1Km�����邩���ł��B���t�ɕt�߂ł͖����ɋ�J�������ł��B

�X�i�C�p�[���C�t���Ƃ���ƁA�����Y�a��2cm�ȉ��ŁA���œ_���]�܂����ł��ˁB

�V�O�}���@�ɂ́A2cm��200mm�����E�̂悤�ł����B

���o�͂̃�5mm��IR��LED�́A��i100mW/Sr���܂����A

(TLN233�@100mW/Sr�@@50mA)

3mm�̂ł����̔����キ�炢�̏o�͂̂�����܂��B

10mSec�ȉ��Ńf���[�e�B�[��1����10�{�̓d����������Ƃ�����̂ł����A

�f���[�e�B�[��������ėL�Ӌ`�Ɏ������ɂ́A

臒l�ȉ��̊O�����J�b�g���Ă���łȂ��ƈӖ��������ł��ˁB

�������A

�f���[�e�B�[��50���ł��A

6�{�Ƃ�OK�Ȃ̂́A�A���I�Ƀp���X���o���Ă���̂ł͖����A

600��Sec�Ƃ����Z�����Ԃ��Ƃ������Ƃ�����悤�ł��B

������������

�ł����āA������H��v���Ȃ����܂����B

�ʏ��NPN�g�����W�X�^�����ƁA�h���C�u�s���ɂȂ肩�˂Ȃ��̈�ł��̂ŁA

�p���[MOS-FET���g�p���Ă���܂��B

����ŁA�Ɩ��p�����R���Ɠ����ʂ̏o�͂ɂȂ�܂��B

��R�̓����V���b�g�̃p���X���U�Ȃ�A1/4W�^�C�v�ł����Ȃ������ł��B

FET��ON-OFF�ł��̂ŁA�w�ǔ��M���܂���B

�Ȃ̂ɁA

��R��FET����e�ʂȘA�������d�l�Ȃ̂́A

��R�́A�����P�i�ōw���ł���̂�����ȃT�C�Y�������̂Łc�A

FET�͂��荇�킹�������̂����R�Ȃ̂ł����A

�܂��A�����܂ł͂��Ȃ����Ă��A���i����Ȃ����S���ɂ͒u���Ă����������ǂ��ł��B

47���̓o�C�|�[���[Tr�̂Ƃ��̖��c�ł��̂ŗv��Ȃ��Ǝv���܂��B

��ւ�SW�ɂāA�p���[LED�ɂ��ꉞ�̑Ή��ł��B

3W�^�p���[LED�̏ꍇ�A6A�Ƃ��K�v�ł��̂ŁA

�����ƒ�R��Ⴍ���āA�d���R���f���T�[�̗e�ʂ����₳�˂ł��B

LED�ւ̃P�[�u�����������肵�����m�ɁB

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

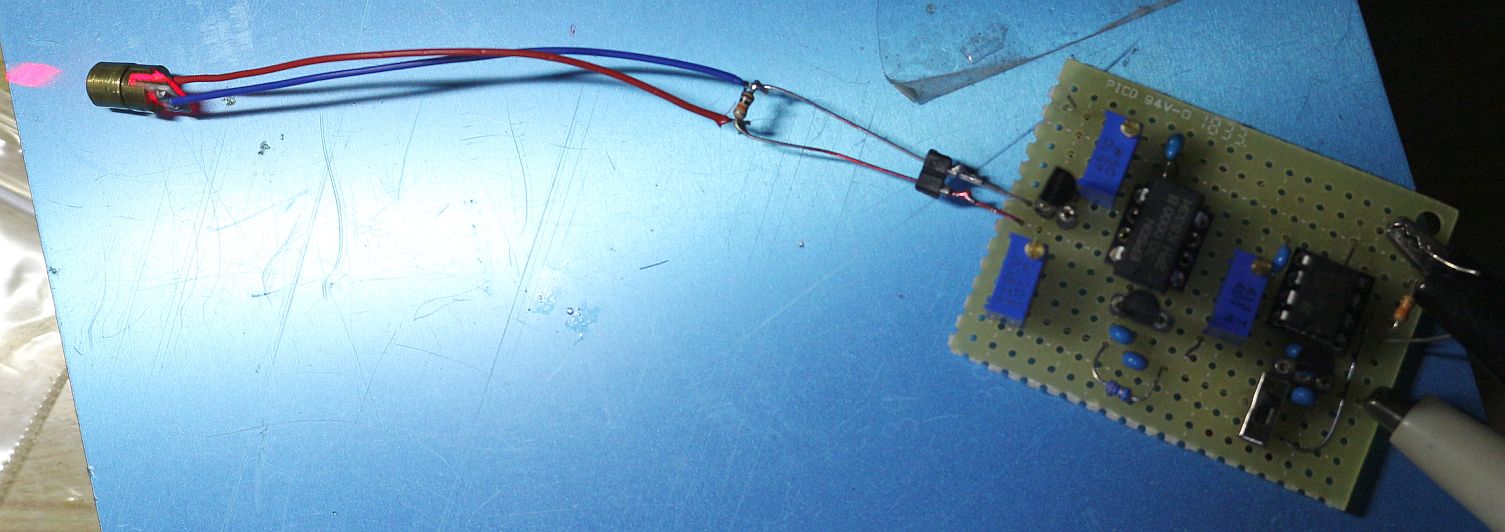

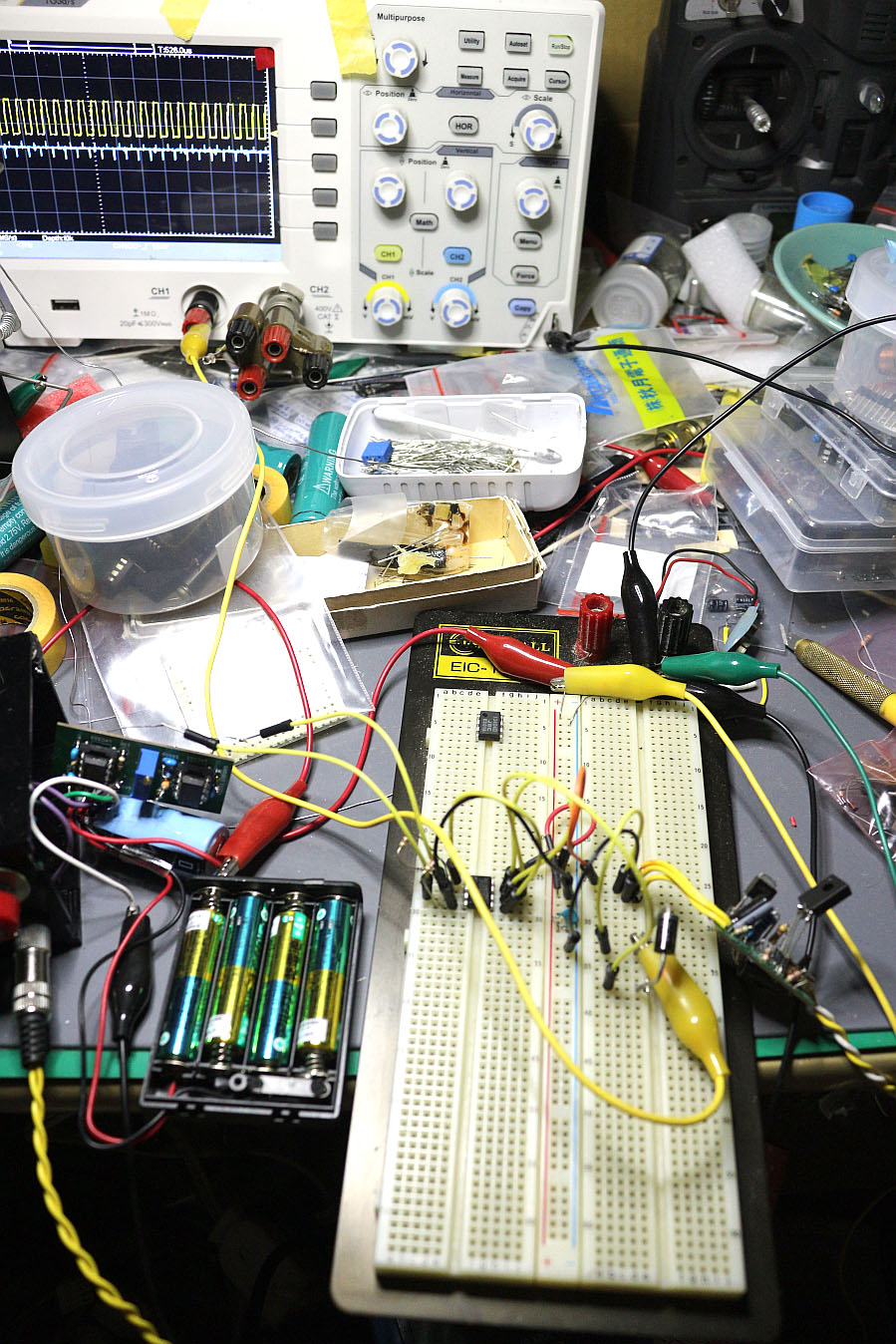

���܂ŁA����̎�����j�b�g���g���Ă܂������A

�ꉞ�A�����i���`�F�b�N�ł��B

�蓖���莟��W�߂Ă݂܂����B

����ɍX�Ƀt�[�h����Y��t����A�����Ɗ��xUP���_���܂��B

�ʏ��NPN�g�����W�X�^�����ƁA�h���C�u�s���ɂȂ肩�˂Ȃ��̈�ł��̂ŁA

�p���[MOS-FET���g�p���Ă���܂��B

����ŁA�Ɩ��p�����R���Ɠ����ʂ̏o�͂ɂȂ�܂��B

��R�̓����V���b�g�̃p���X���U�Ȃ�A1/4W�^�C�v�ł����Ȃ������ł��B

FET��ON-OFF�ł��̂ŁA�w�ǔ��M���܂���B

�Ȃ̂ɁA

��R��FET����e�ʂȘA�������d�l�Ȃ̂́A

��R�́A�����P�i�ōw���ł���̂�����ȃT�C�Y�������̂Łc�A

FET�͂��荇�킹�������̂����R�Ȃ̂ł����A

�܂��A�����܂ł͂��Ȃ����Ă��A���i����Ȃ����S���ɂ͒u���Ă����������ǂ��ł��B

47���̓o�C�|�[���[Tr�̂Ƃ��̖��c�ł��̂ŗv��Ȃ��Ǝv���܂��B

��ւ�SW�ɂāA�p���[LED�ɂ��ꉞ�̑Ή��ł��B

3W�^�p���[LED�̏ꍇ�A6A�Ƃ��K�v�ł��̂ŁA

�����ƒ�R��Ⴍ���āA�d���R���f���T�[�̗e�ʂ����₳�˂ł��B

LED�ւ̃P�[�u�����������肵�����m�ɁB

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

���܂ŁA����̎�����j�b�g���g���Ă܂������A

�ꉞ�A�����i���`�F�b�N�ł��B

�蓖���莟��W�߂Ă݂܂����B

����ɍX�Ƀt�[�h����Y��t����A�����Ɗ��xUP���_���܂��B

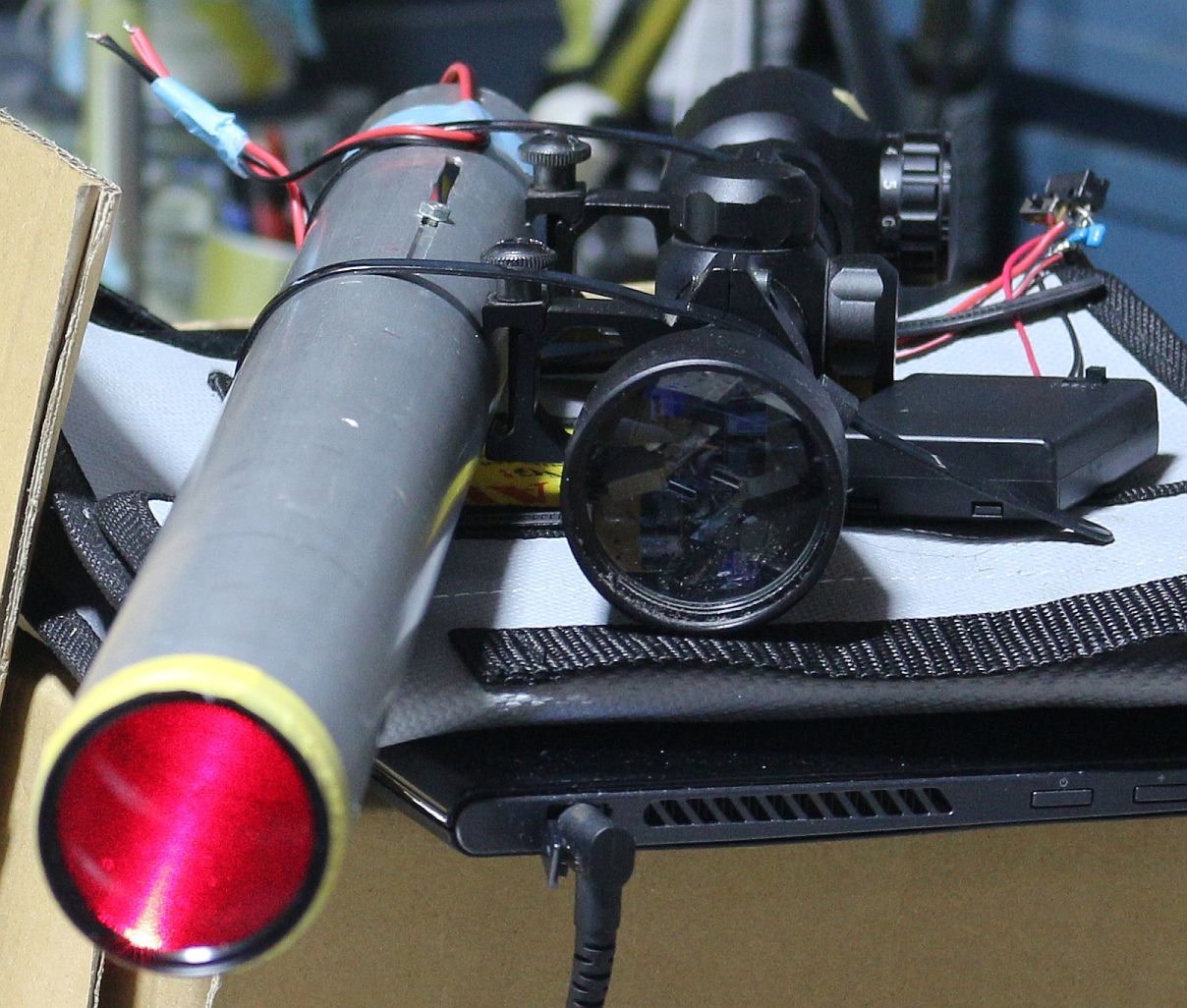

�ŁA�摜�̂���Ԋ��x�����������i�Ǝv���A

�����Y���܂��C�C�����ł��A

�ŁA�摜�̂���Ԋ��x�����������i�Ǝv���A

�����Y���܂��C�C�����ł��A

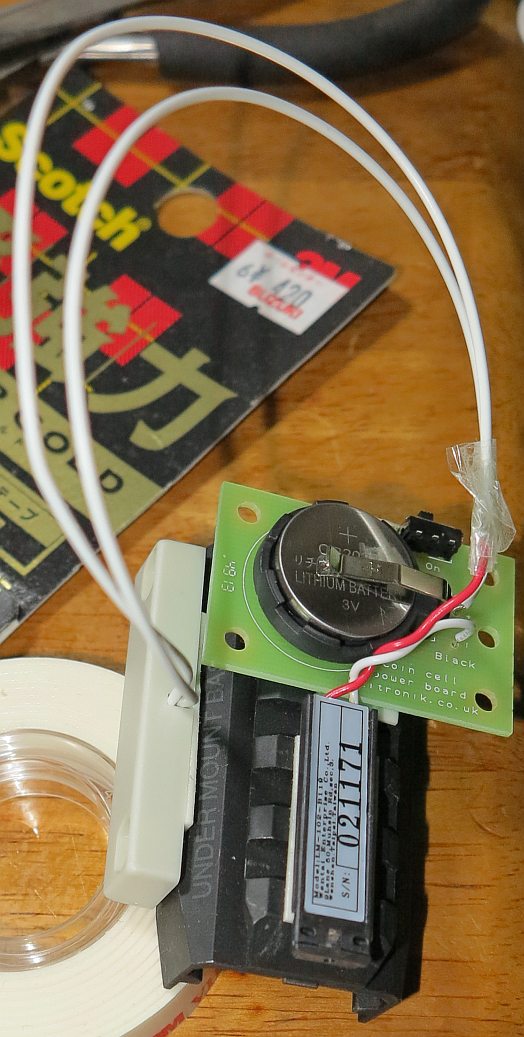

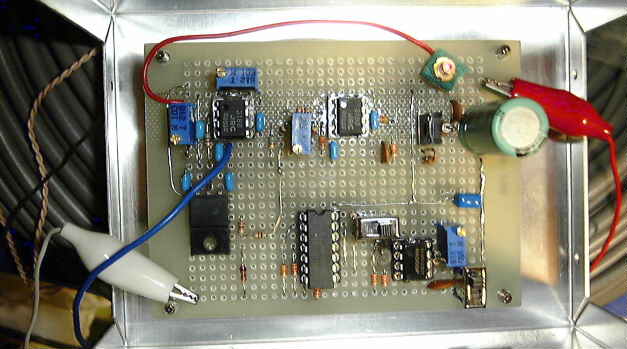

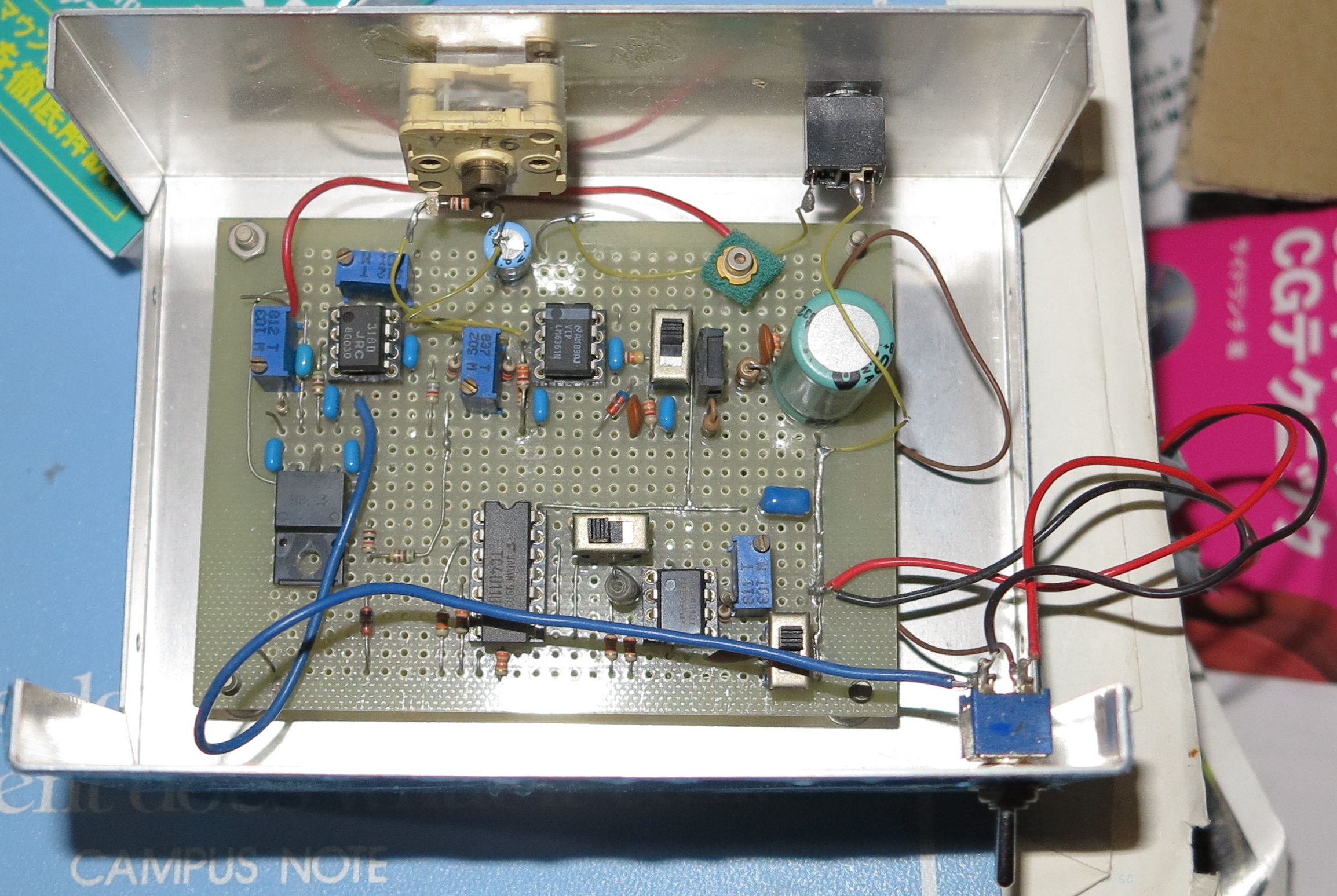

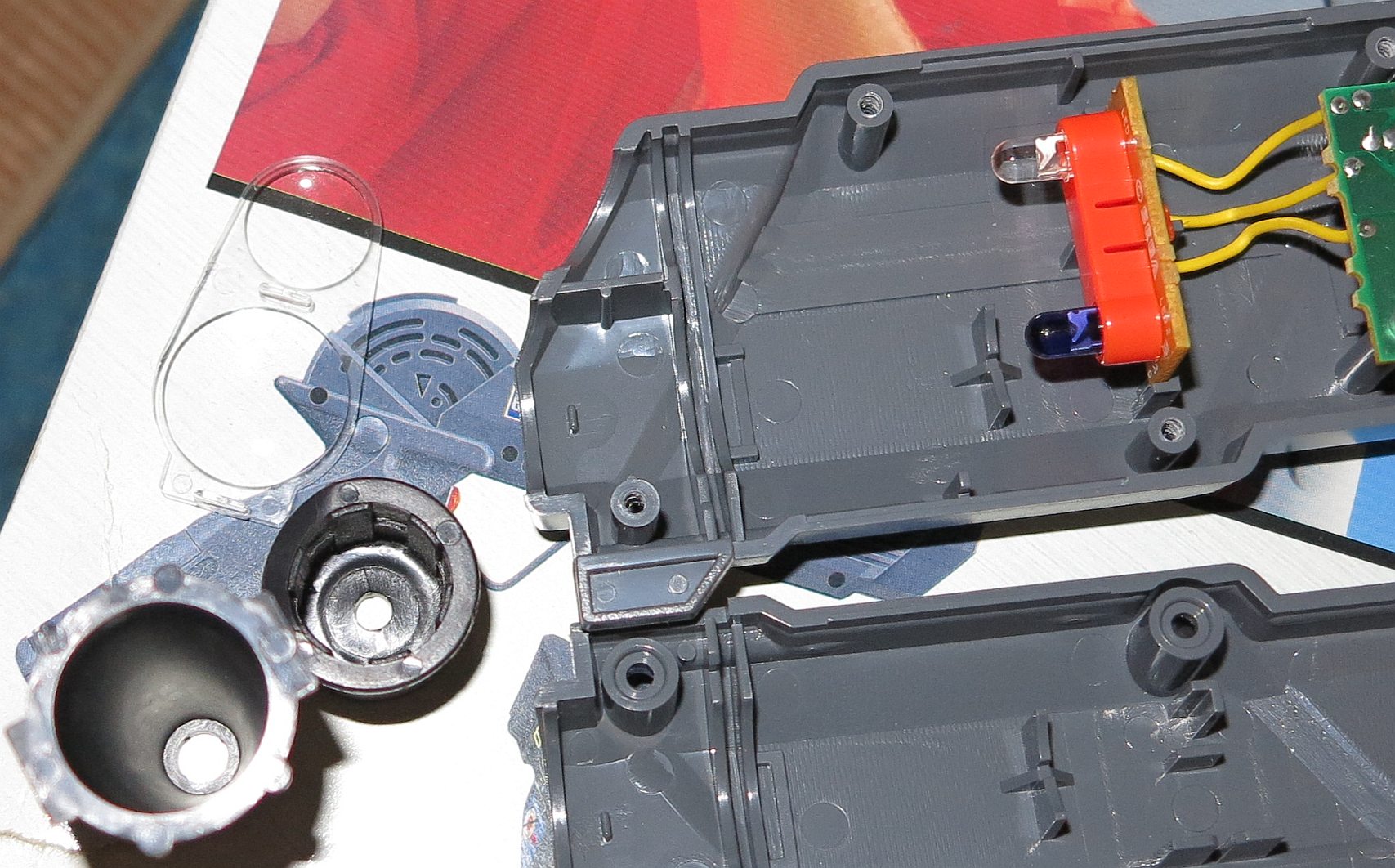

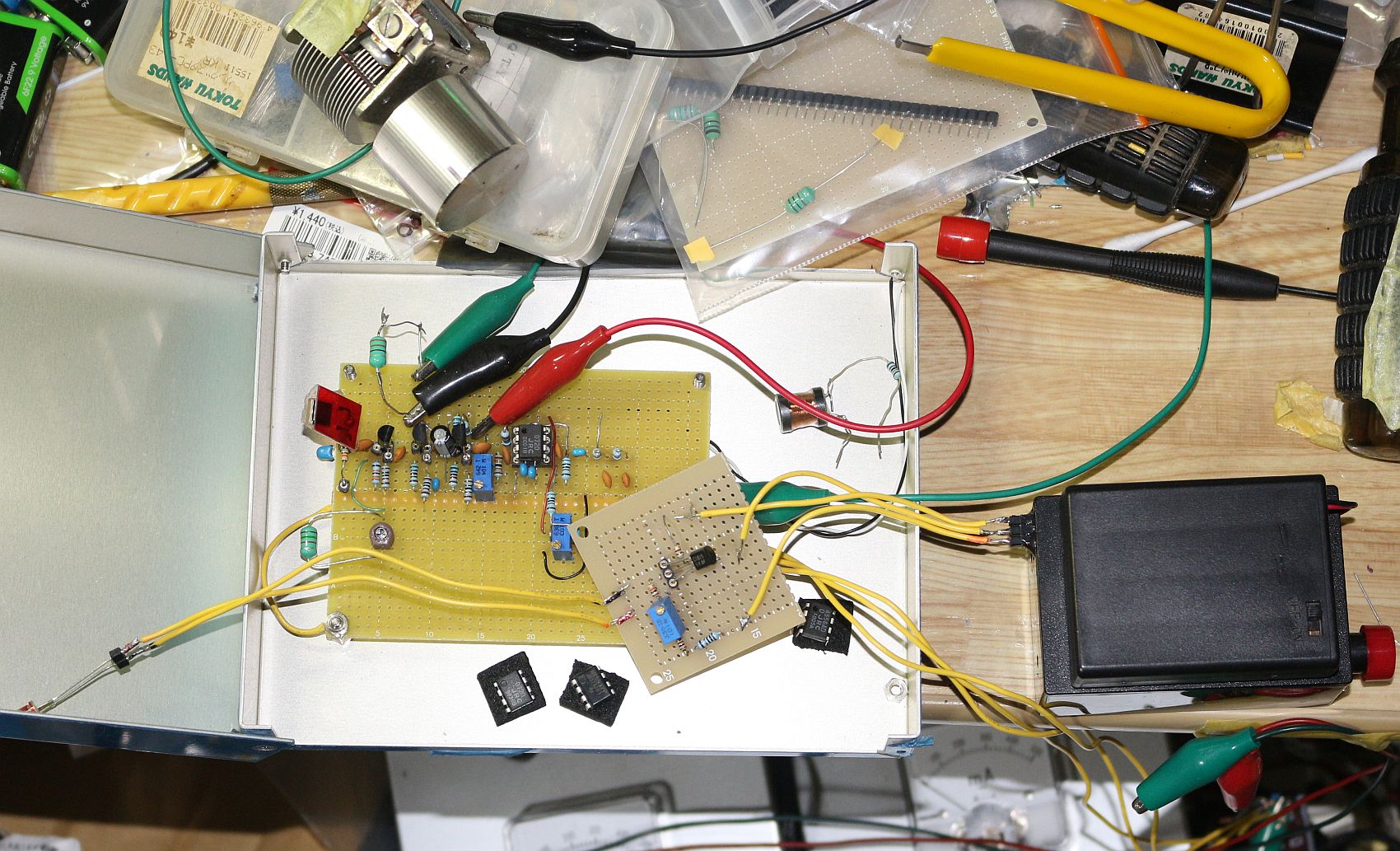

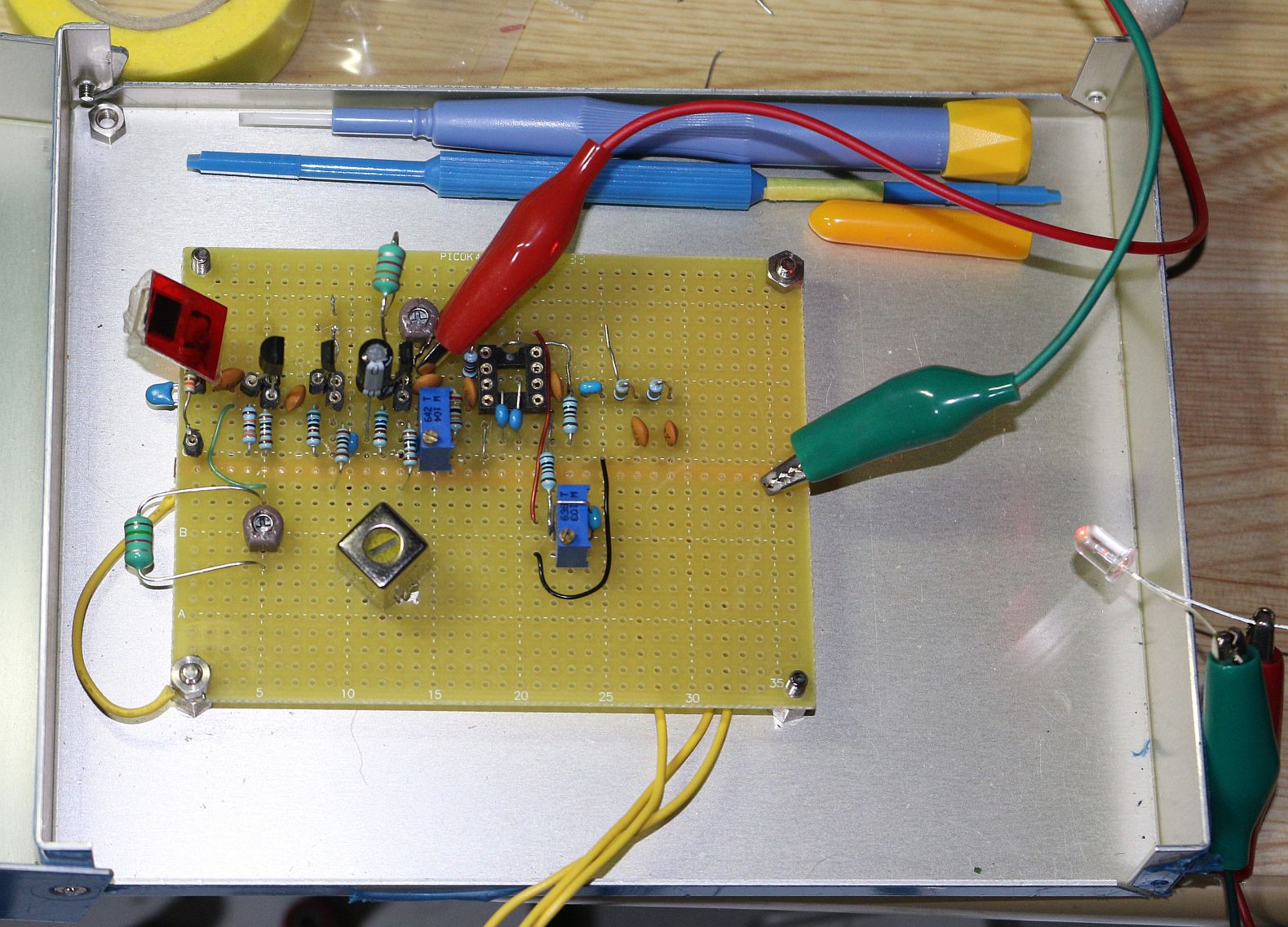

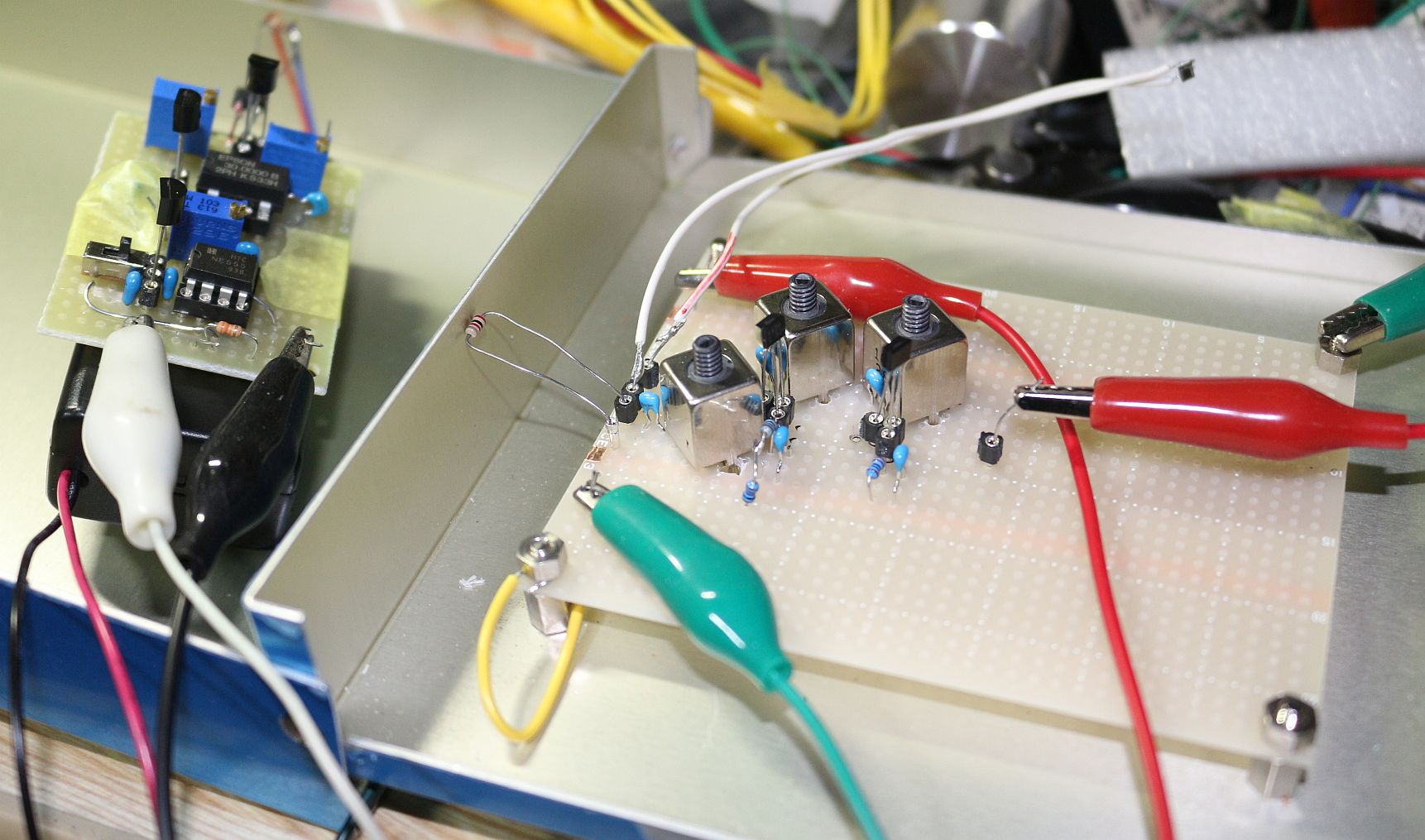

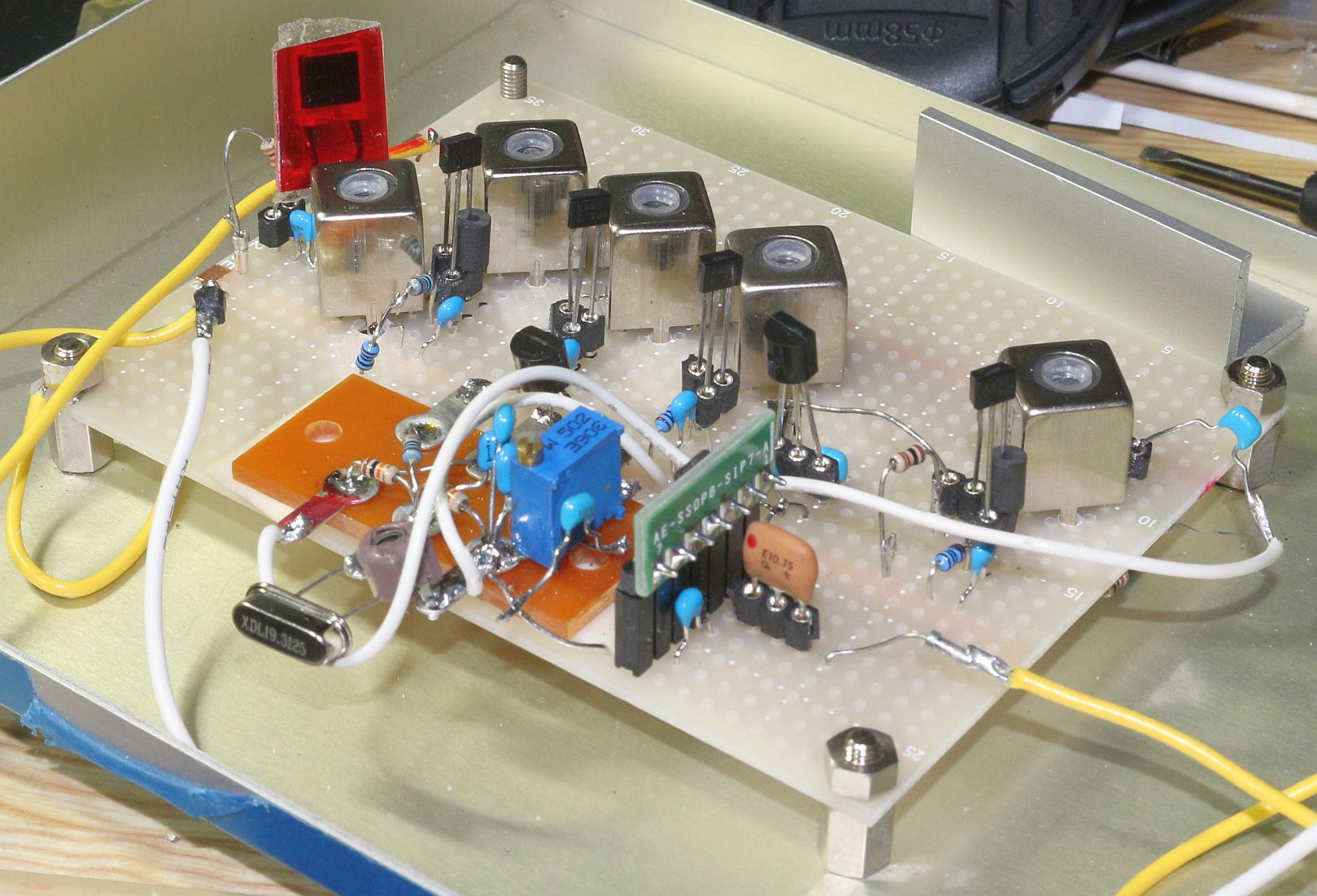

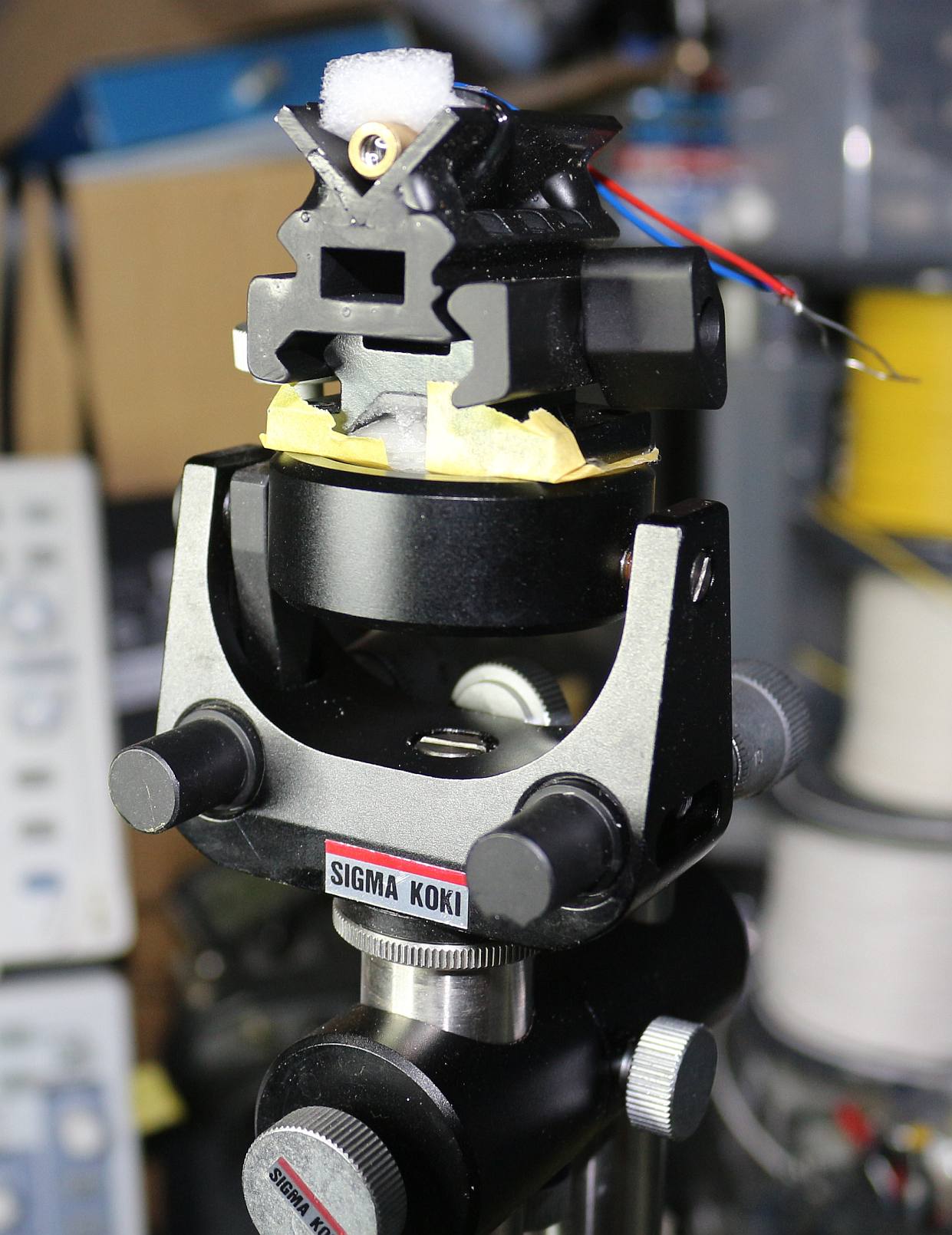

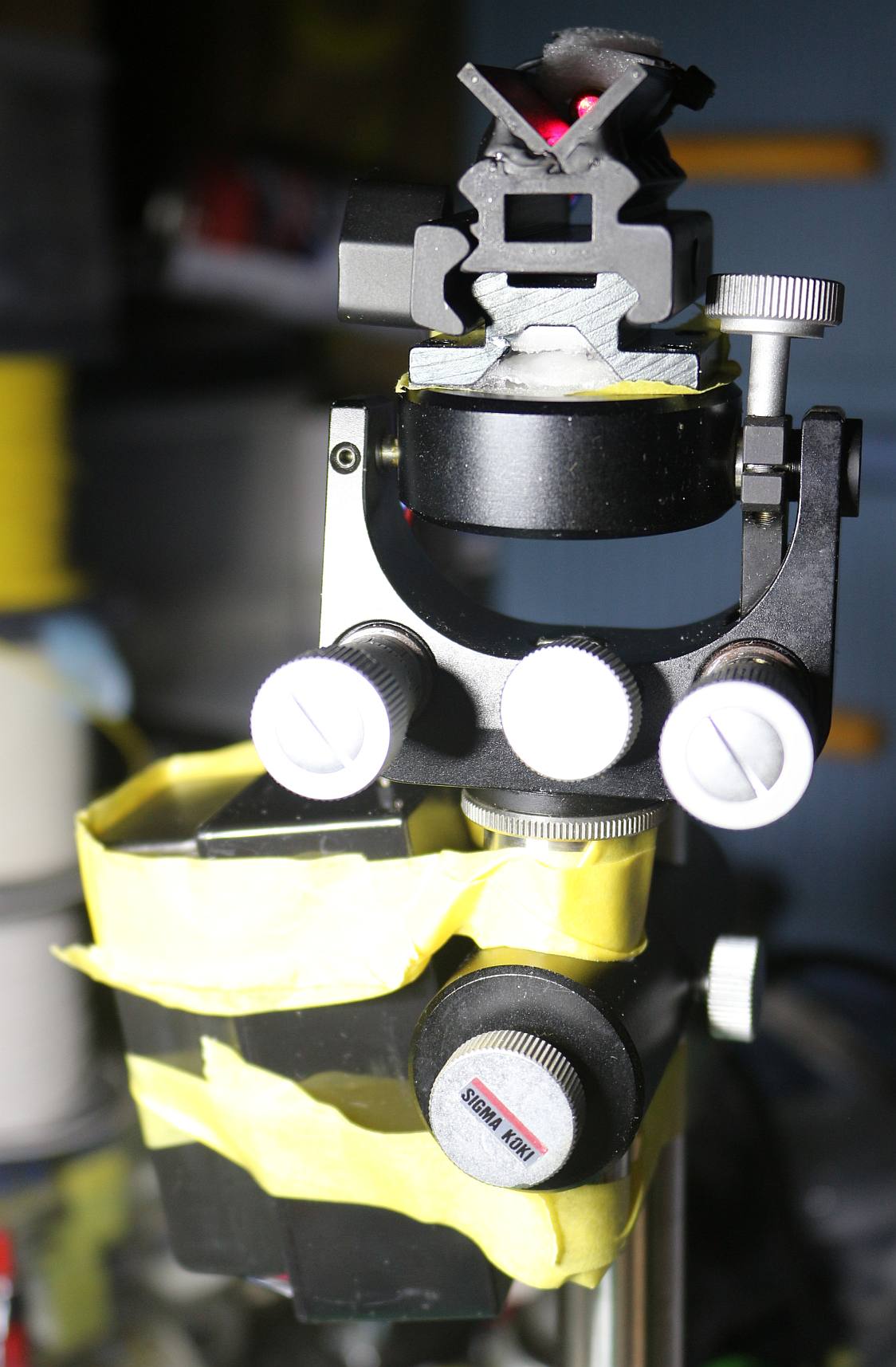

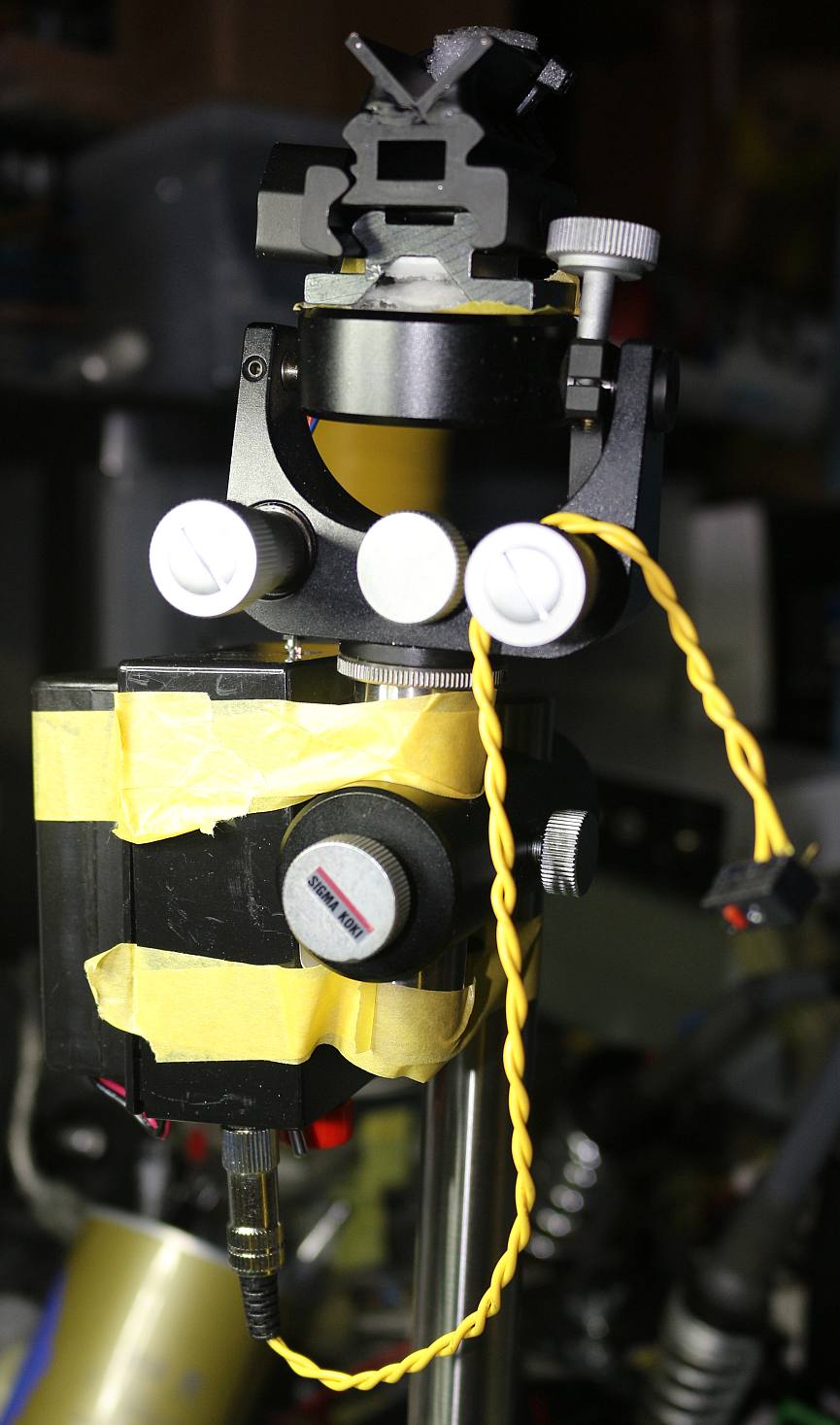

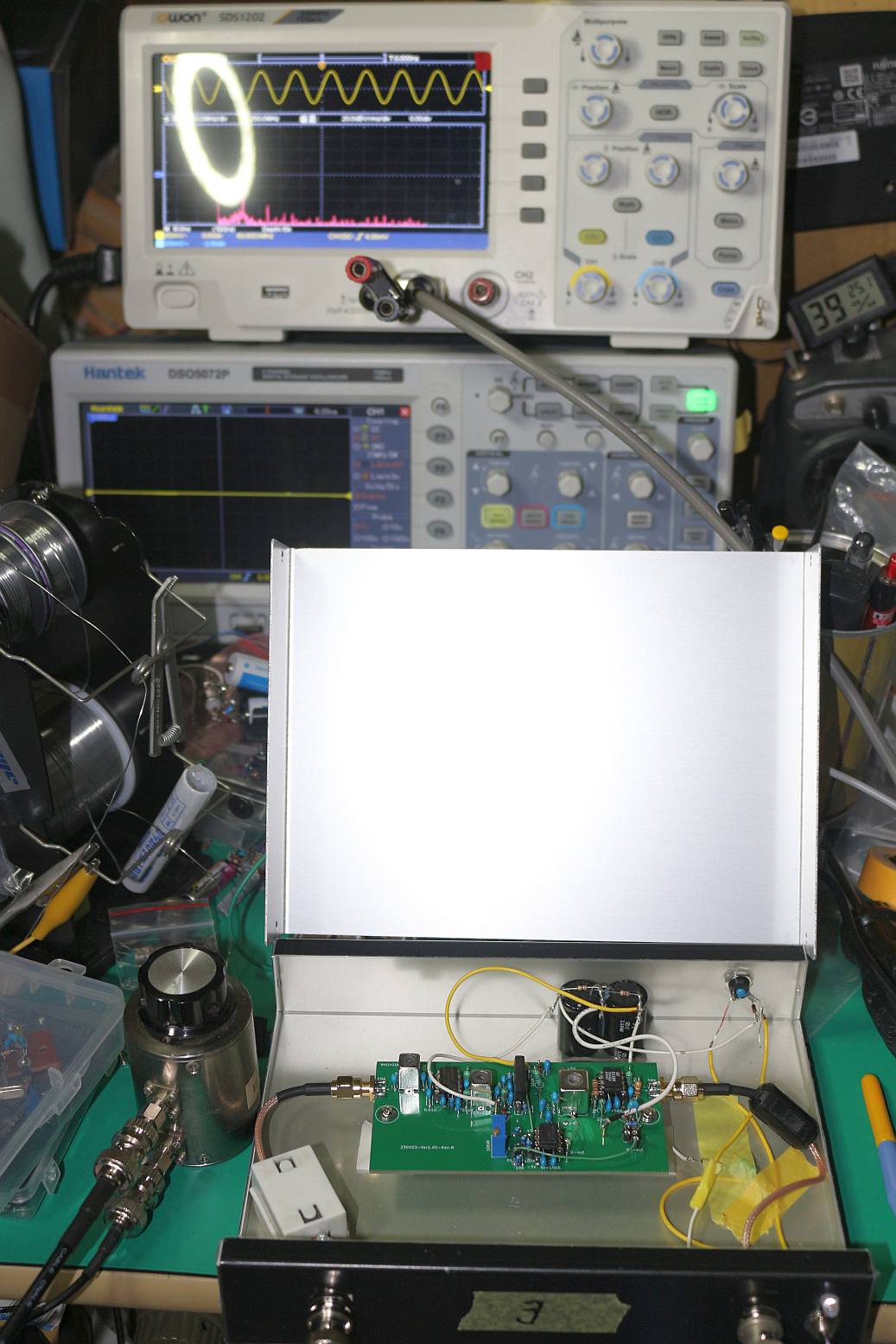

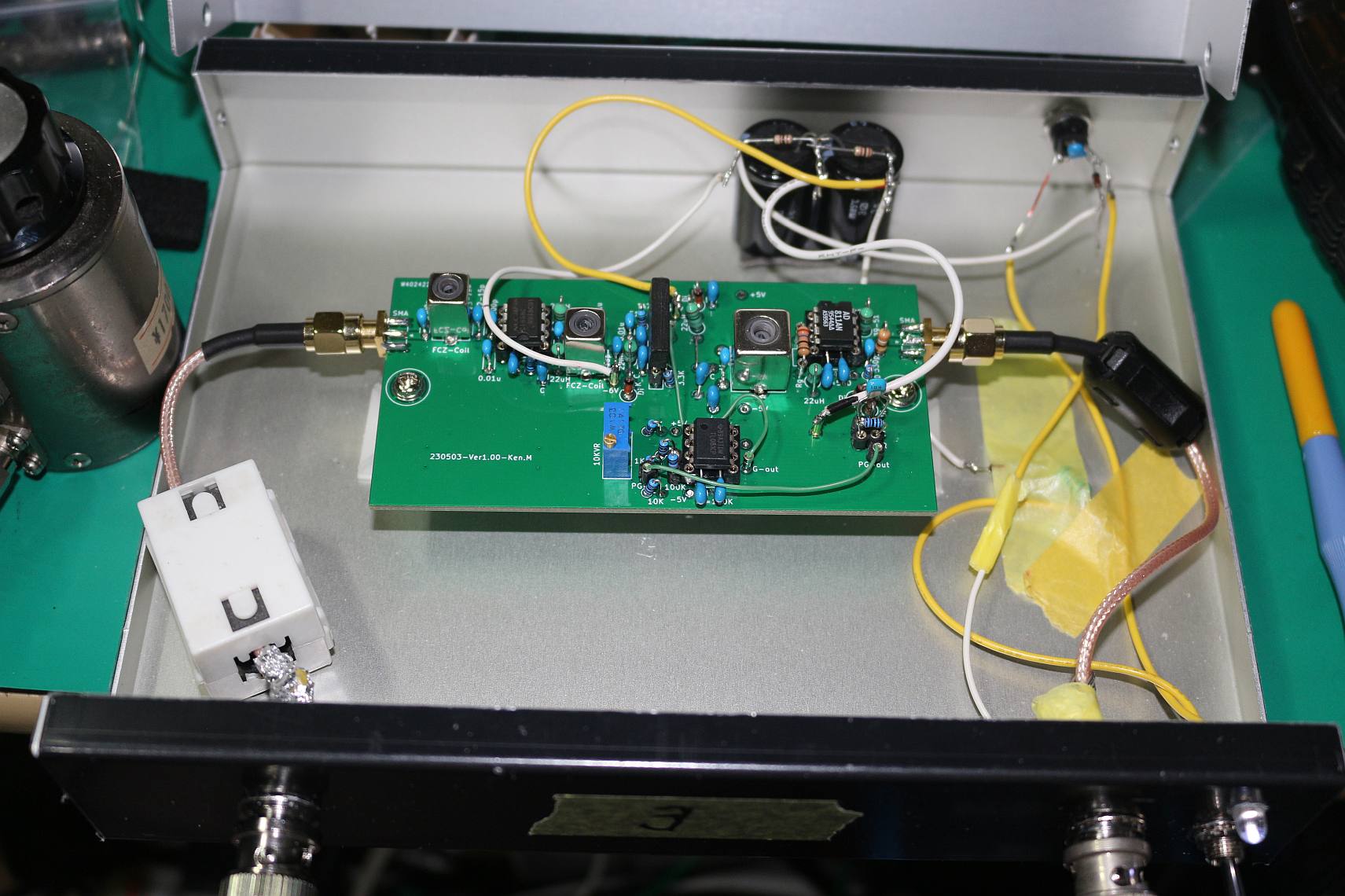

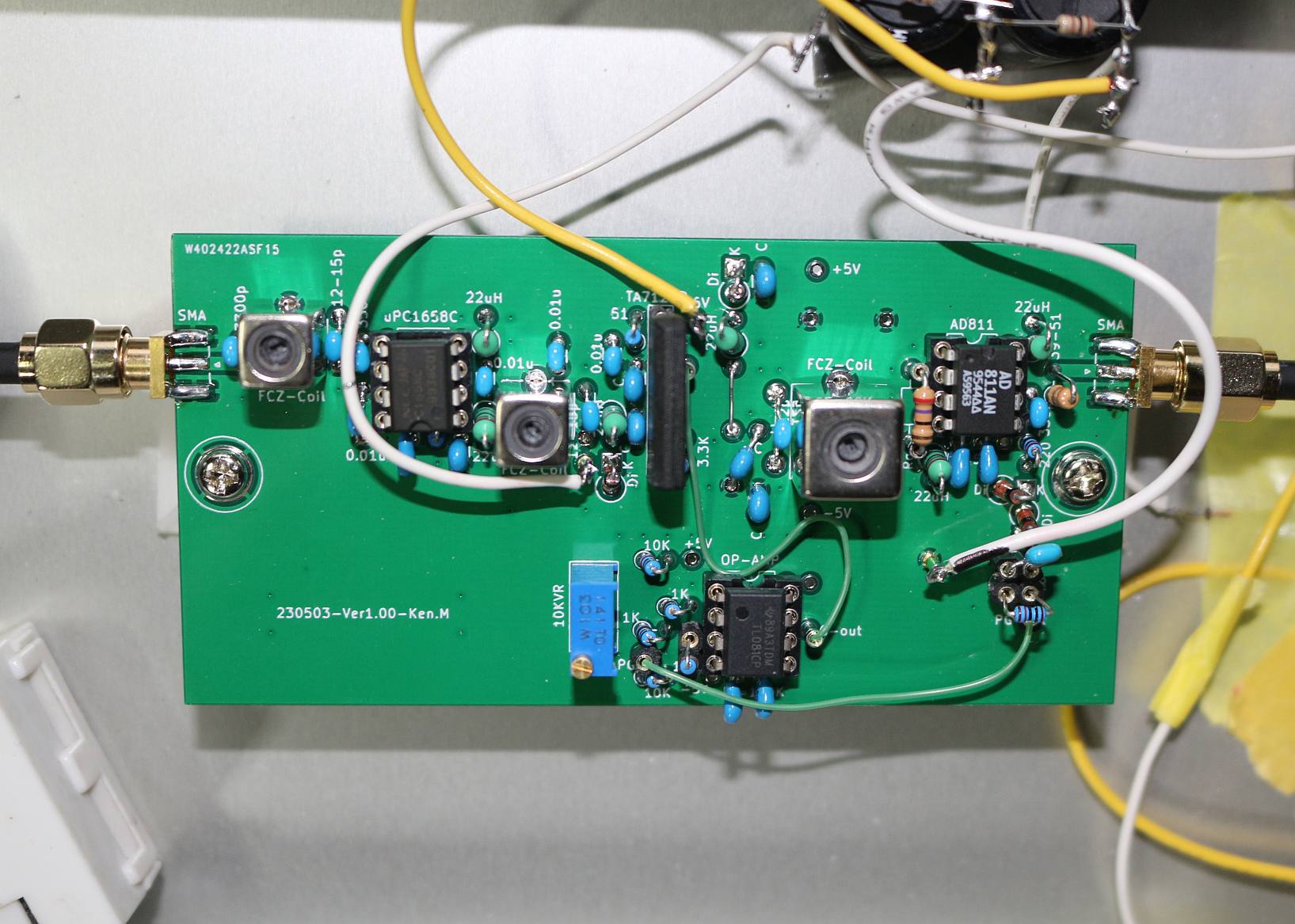

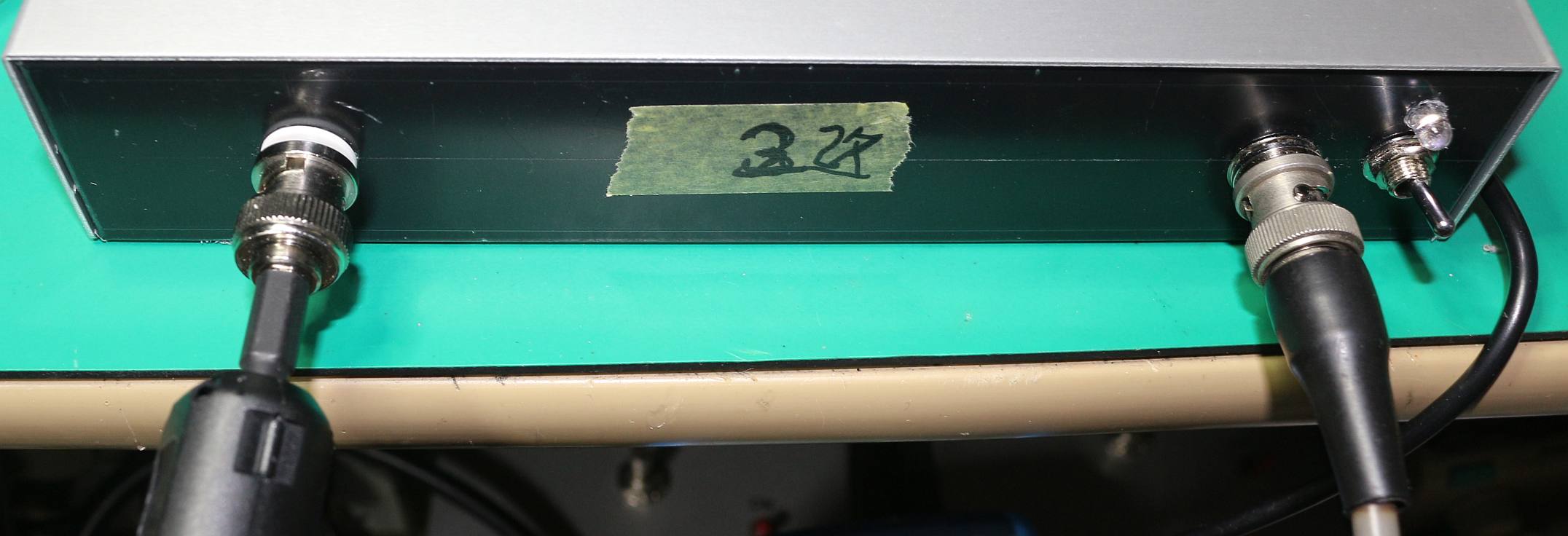

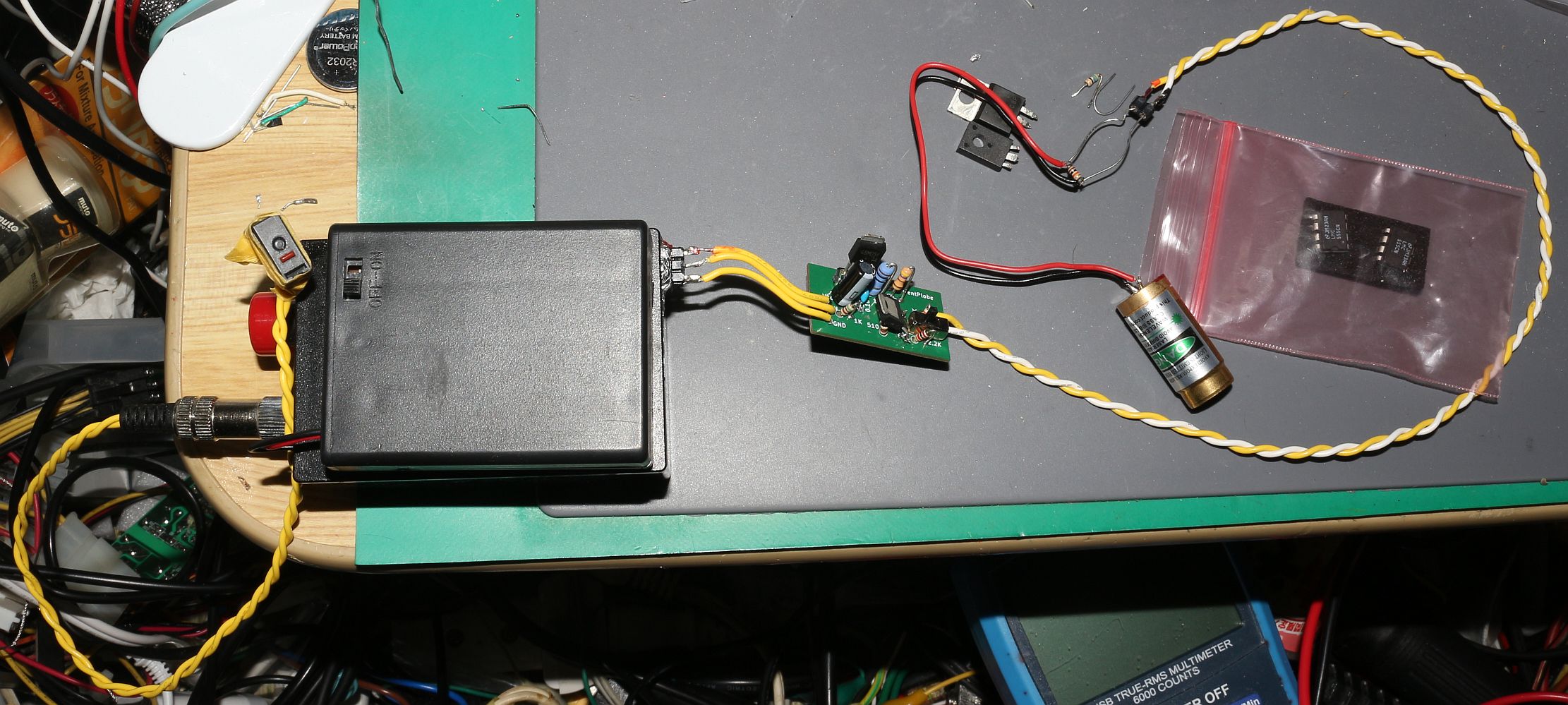

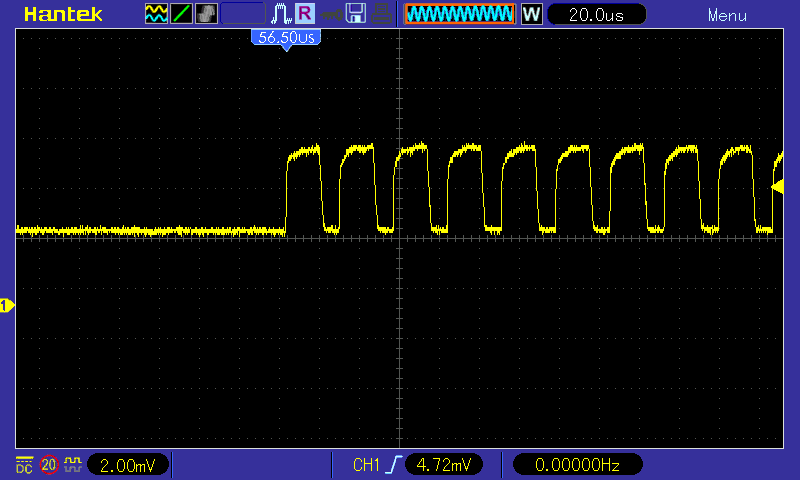

�̏W�߂������̎�����j�b�g�ł��B

��H���t���Ă�̂́A�����̃t�H�g�_�C�I�[�h�Ɍ������Ă���܂��B

�̏W�߂������̎�����j�b�g�ł��B

��H���t���Ă�̂́A�����̃t�H�g�_�C�I�[�h�Ɍ������Ă���܂��B

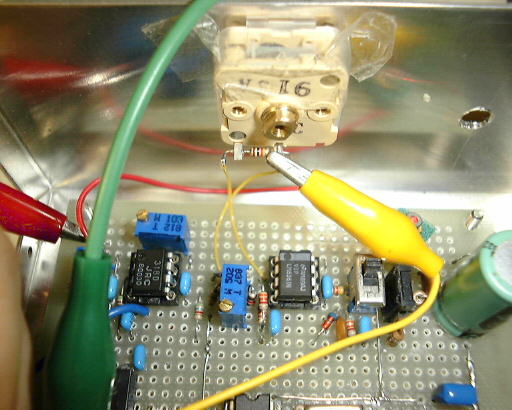

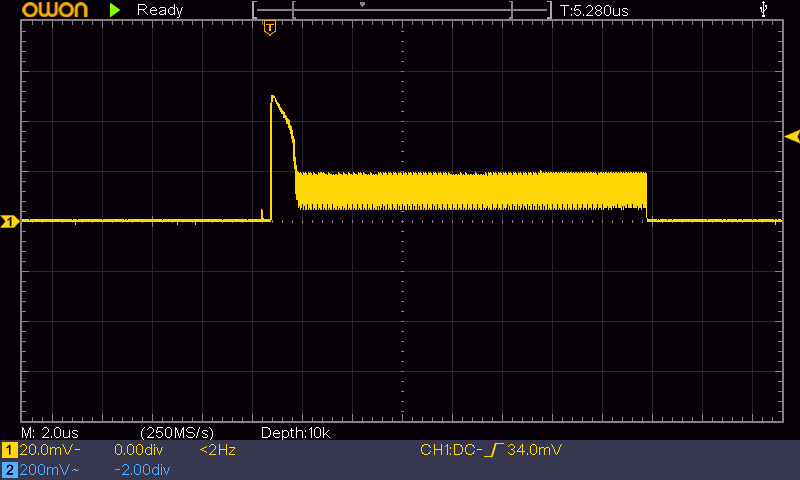

�Ƃ肠�����A��쓮�͋N����܂���B

AGC��H���t���Ă�͕̂ʂƂ��Ă��A

600��Sec�̎��Ԃ̒��������Ă��邱�Ƃ�A���U��H��Q�l�AHPF�����ǂ���Ă�Ǝv���܂��B

����ASNS�ɂā��̂悤�ȃR�~���j�e�B�[�����邱�Ƃ��Љ��܂����B

�ꉞ�Q�����Ă݂܂����ł��B

�ŁA�Љ�ꂽ���悪������j�b�g�̐��삾�����̂ŁA������Q�l�ɁA

�܂��A

������j�b�g����̐M�����R���f���T�[�Őϕ����āA

�g�����W�X�^�ő�������̂ŁA���ɊȒP�ȉ�H�ŁA�ʔ������肩��������悤�ł��B

15/04/23

�ŁA

����Č��܂����B

�Ƃ肠�����A��쓮�͋N����܂���B

AGC��H���t���Ă�͕̂ʂƂ��Ă��A

600��Sec�̎��Ԃ̒��������Ă��邱�Ƃ�A���U��H��Q�l�AHPF�����ǂ���Ă�Ǝv���܂��B

����ASNS�ɂā��̂悤�ȃR�~���j�e�B�[�����邱�Ƃ��Љ��܂����B

�ꉞ�Q�����Ă݂܂����ł��B

�ŁA�Љ�ꂽ���悪������j�b�g�̐��삾�����̂ŁA������Q�l�ɁA

�܂��A

������j�b�g����̐M�����R���f���T�[�Őϕ����āA

�g�����W�X�^�ő�������̂ŁA���ɊȒP�ȉ�H�ŁA�ʔ������肩��������悤�ł��B

15/04/23

�ŁA

����Č��܂����B

���i�͂��ׂĂ��荇�킹�Ȃ̂ŁA

Tr��2SA1015�ł��B���C�g�͒n��������Ƃ��Ă��܂����B

���Ȃ�܂Ԃ����ł��B

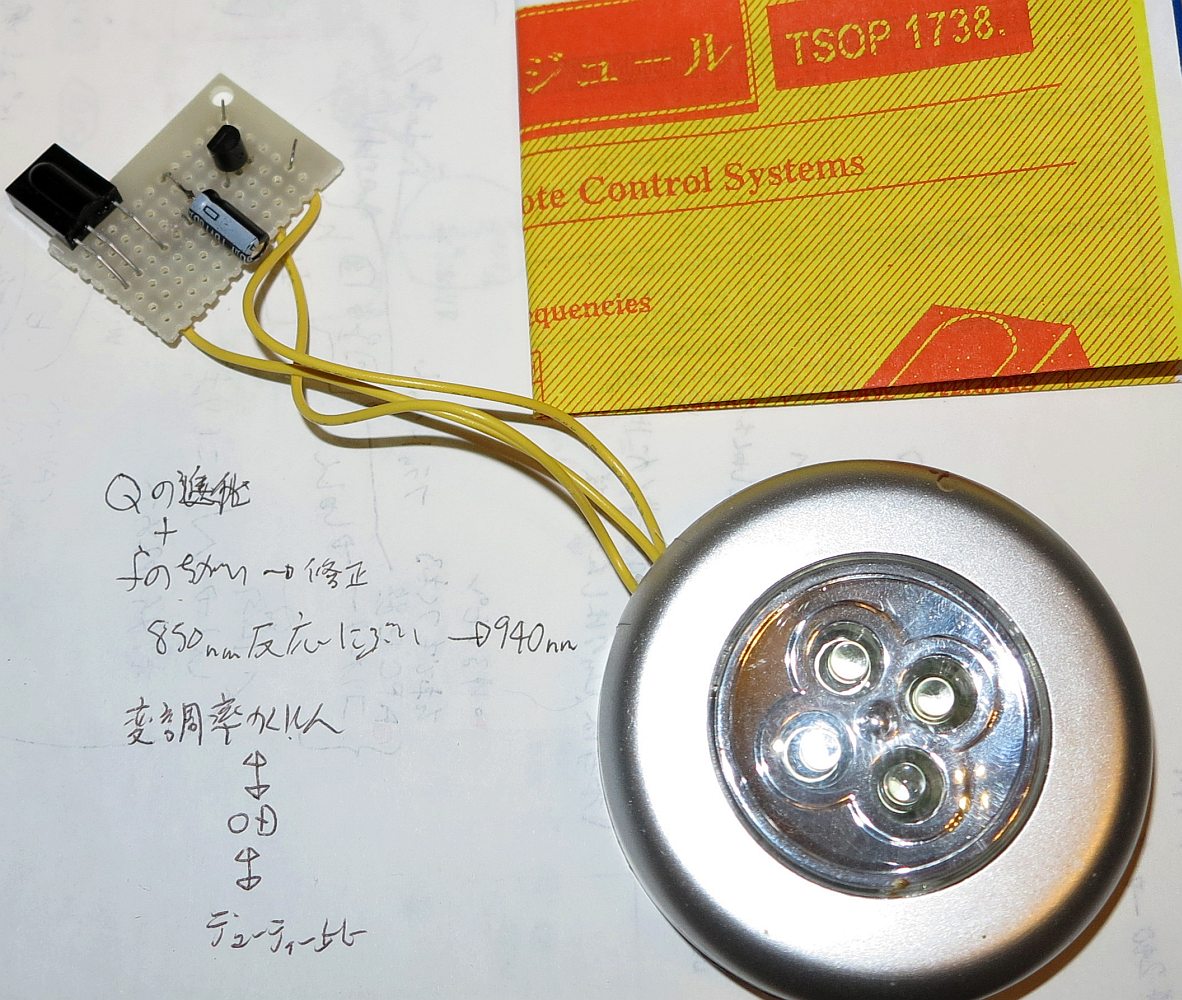

��̎ʐ^�ł́ATSOP1738��t���Ă�̂ł����A

TSOP38238�̕������x������(�Œ���ˌ����x�FMinimum irradiance���Ⴂ)�ł��B

������LED�ł�45m�Ƃ������ƂŁA�������Ƀ����Y��t������Ȃ�̃��m�Ǝv���܂��B

��҂̕������Ȃ�ʏ������̂ɍ����x�ł��B

���R�́A�����炭�A��������Y���ȁ[�Ǝv���Ă���܂��B

����Ȃ�A������̃����Y��ς����(�lj������)OK�ł��ˁB

�ŁA

�ꉞ�������܂����B

���i�͂��ׂĂ��荇�킹�Ȃ̂ŁA

Tr��2SA1015�ł��B���C�g�͒n��������Ƃ��Ă��܂����B

���Ȃ�܂Ԃ����ł��B

��̎ʐ^�ł́ATSOP1738��t���Ă�̂ł����A

TSOP38238�̕������x������(�Œ���ˌ����x�FMinimum irradiance���Ⴂ)�ł��B

������LED�ł�45m�Ƃ������ƂŁA�������Ƀ����Y��t������Ȃ�̃��m�Ǝv���܂��B

��҂̕������Ȃ�ʏ������̂ɍ����x�ł��B

���R�́A�����炭�A��������Y���ȁ[�Ǝv���Ă���܂��B

����Ȃ�A������̃����Y��ς����(�lj������)OK�ł��ˁB

�ŁA

�ꉞ�������܂����B

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

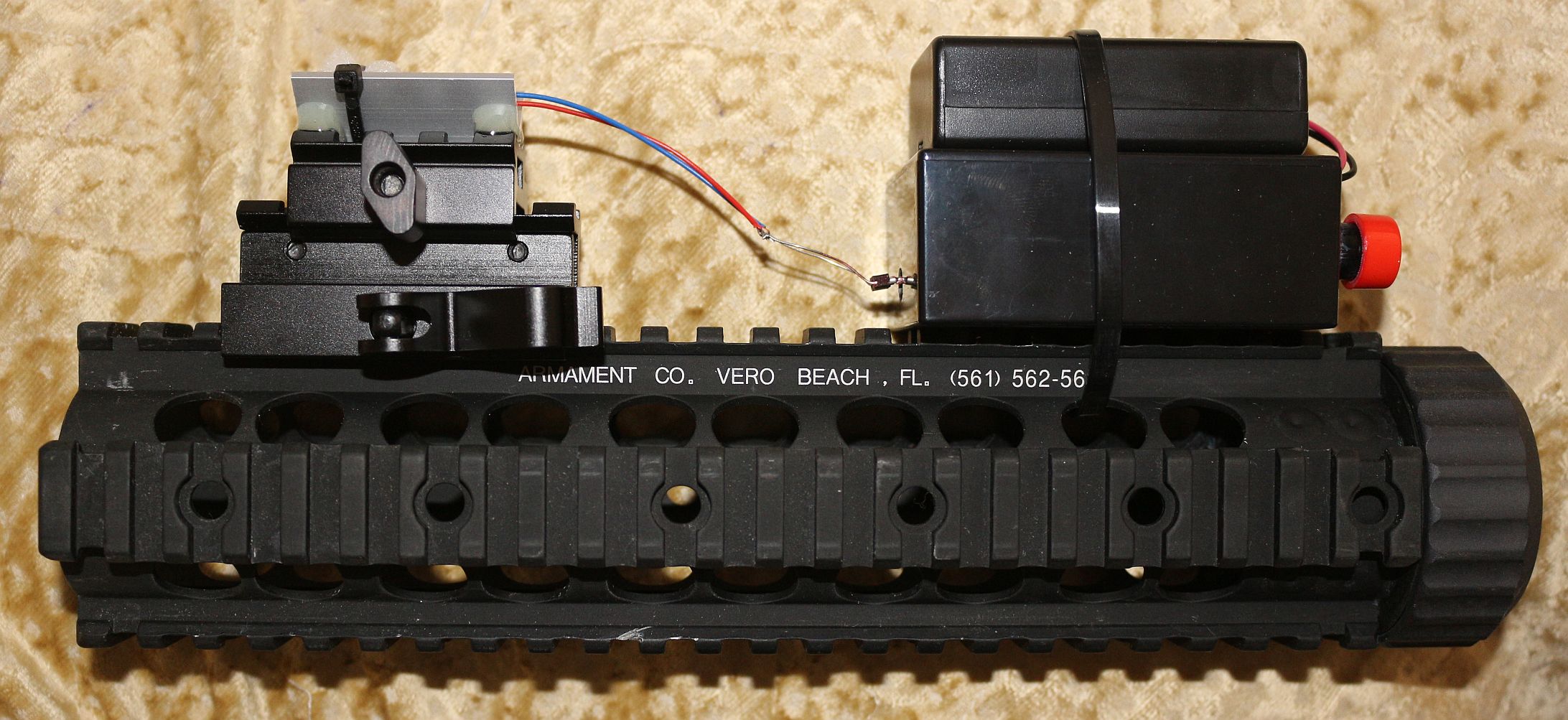

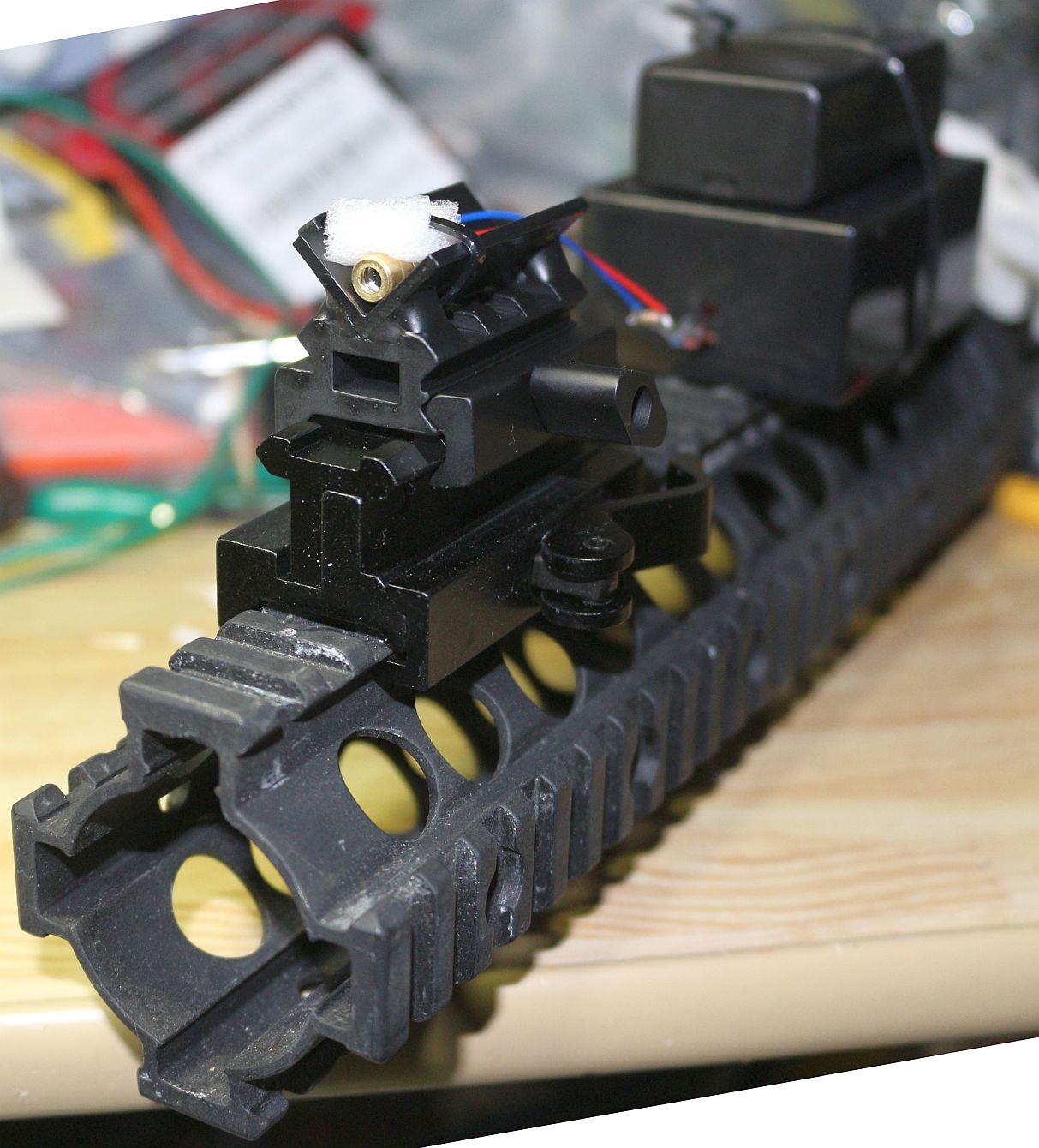

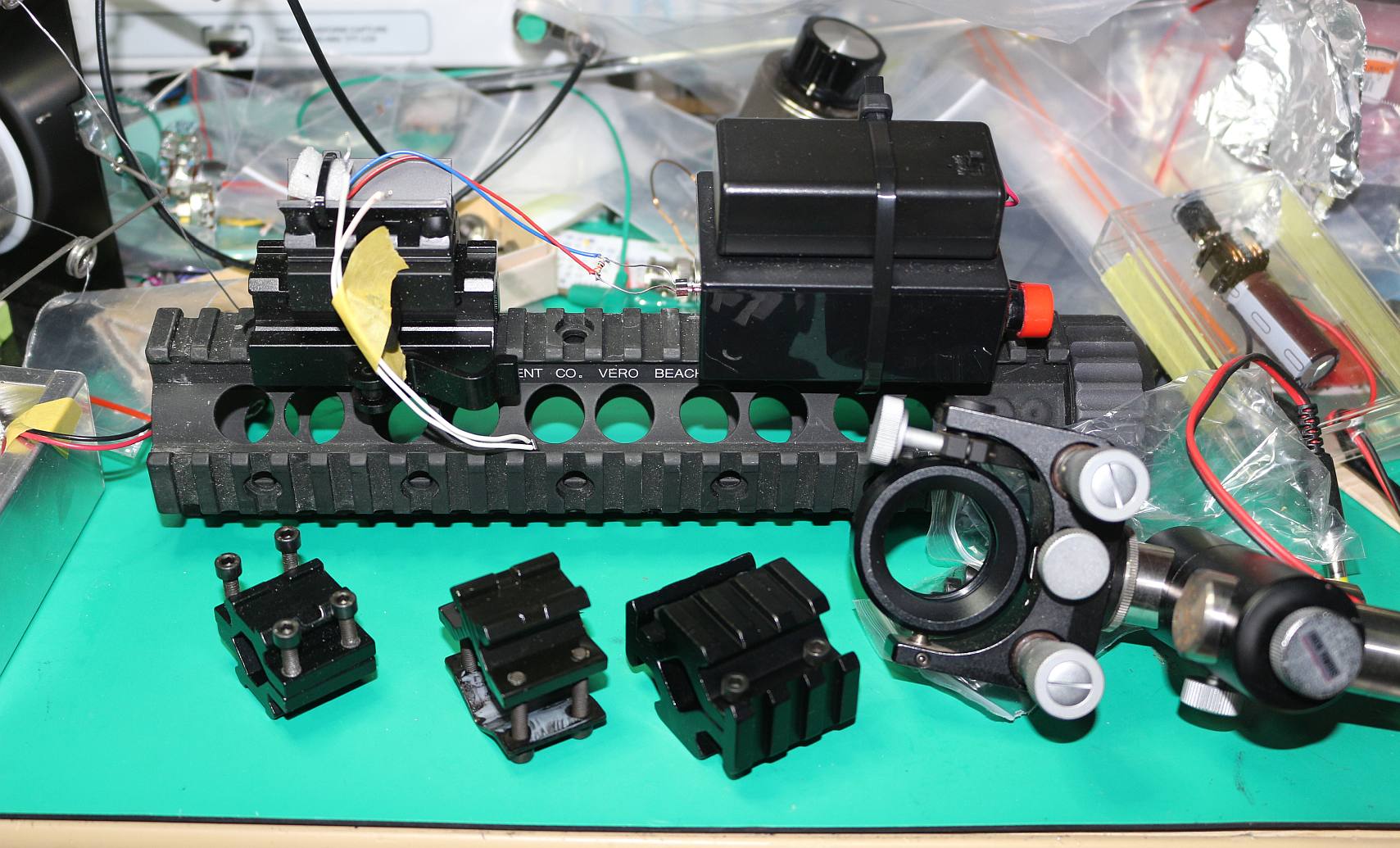

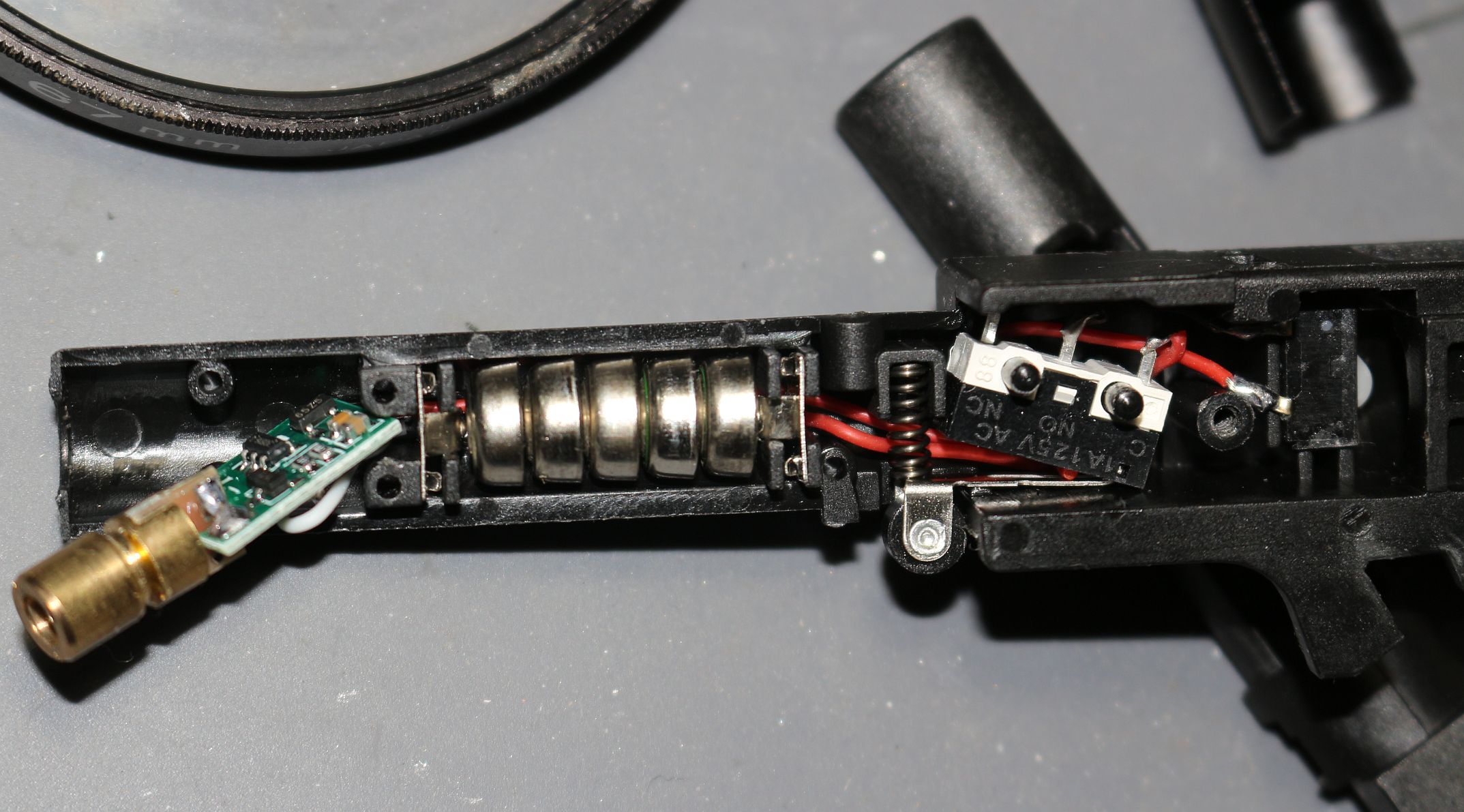

���܂ŁA�n���h�K���ɓ���邽�߁A�������Ⴍ�Ƃ��l���Ă��̂ł����A

SMG��C�t���Ȃ�]�T���o�Ă��܂��ˁA

�E�`�ɃA��

M4-RIS���h�L��1980�~�̒����C�t���Ƃ��ɑg�ݍ��߂�c�A

���i�J�^�C�v�́A����͂���ł߂�ǂ��Ƃ�������܂��ˁB

���C�t���ˌ��̗��������̓o�C�|�b�h�̂悤�ɏe�̊p�x�����ł͖����ł��B

�����Ȑ���͊p�x�ł͖����d�S�̕��s�ړ��ōs���Ɣ������ɂ͗ǂ��̂ł��B

�o�����́A�\�[�R���T�C�����T�[���h�L���t���Ă���������܂�Ă��̂ł����A

�S�ɃX�e�����XSUS304�������t�����|�[�����o�����Ƃ��܂����B

���ɍi����������A�����Y�̓T�C�����T�[��[�ɕt���܂��B

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

���܂ŁA�n���h�K���ɓ���邽�߁A�������Ⴍ�Ƃ��l���Ă��̂ł����A

SMG��C�t���Ȃ�]�T���o�Ă��܂��ˁA

�E�`�ɃA��

M4-RIS���h�L��1980�~�̒����C�t���Ƃ��ɑg�ݍ��߂�c�A

���i�J�^�C�v�́A����͂���ł߂�ǂ��Ƃ�������܂��ˁB

���C�t���ˌ��̗��������̓o�C�|�b�h�̂悤�ɏe�̊p�x�����ł͖����ł��B

�����Ȑ���͊p�x�ł͖����d�S�̕��s�ړ��ōs���Ɣ������ɂ͗ǂ��̂ł��B

�o�����́A�\�[�R���T�C�����T�[���h�L���t���Ă���������܂�Ă��̂ł����A

�S�ɃX�e�����XSUS304�������t�����|�[�����o�����Ƃ��܂����B

���ɍi����������A�����Y�̓T�C�����T�[��[�ɕt���܂��B

�������āA��������ʂ��A�ڒ��܂ŌŒ�B

�X�R�[�v�p�̃��[�������S�~���������ƁA

�������āA��������ʂ��A�ڒ��܂ŌŒ�B

�X�R�[�v�p�̃��[�������S�~���������ƁA

�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{

4-16x�Y�[���X�R�[�v�ƃo�C�|�b�h�ɂ��Ă݂܂����B

�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{

4-16x�Y�[���X�R�[�v�ƃo�C�|�b�h�ɂ��Ă݂܂����B

���i�́A�������̊ϓ_����A

�Ȃ�ׂ��O�t���ł��B

������H�ւ̔z���́A�P�[�u�����G�W�F�N�V�����|�[�g����o���\��ł��B

���i�́A�������̊ϓ_����A

�Ȃ�ׂ��O�t���ł��B

������H�ւ̔z���́A�P�[�u�����G�W�F�N�V�����|�[�g����o���\��ł��B

���Ƃ́A

LED�Ƃ��̃h���C�u���������t���銴���ł��B

�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{

�����Y���͂��܂����B

���Ƃ́A

LED�Ƃ��̃h���C�u���������t���銴���ł��B

�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{

�����Y���͂��܂����B

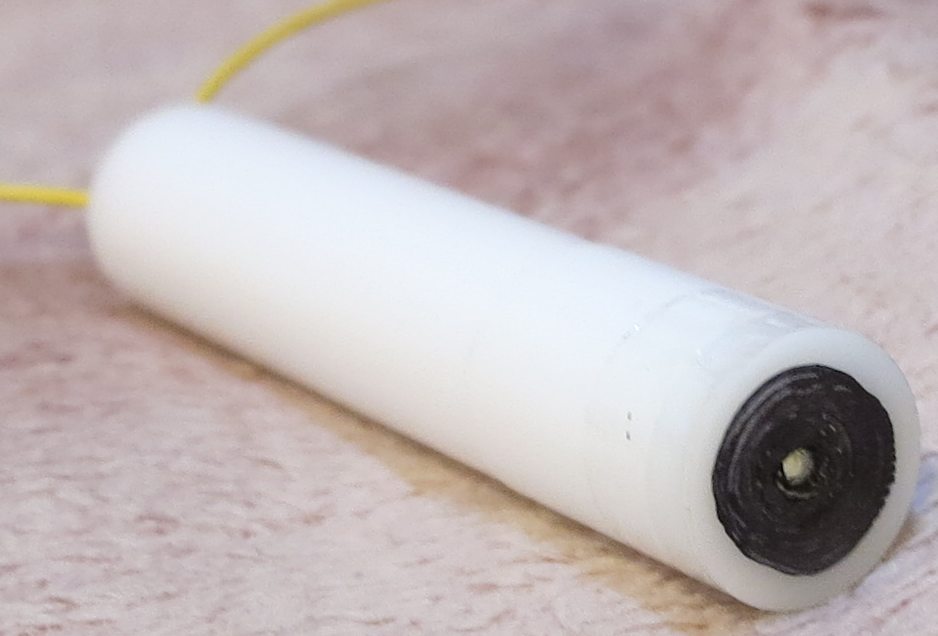

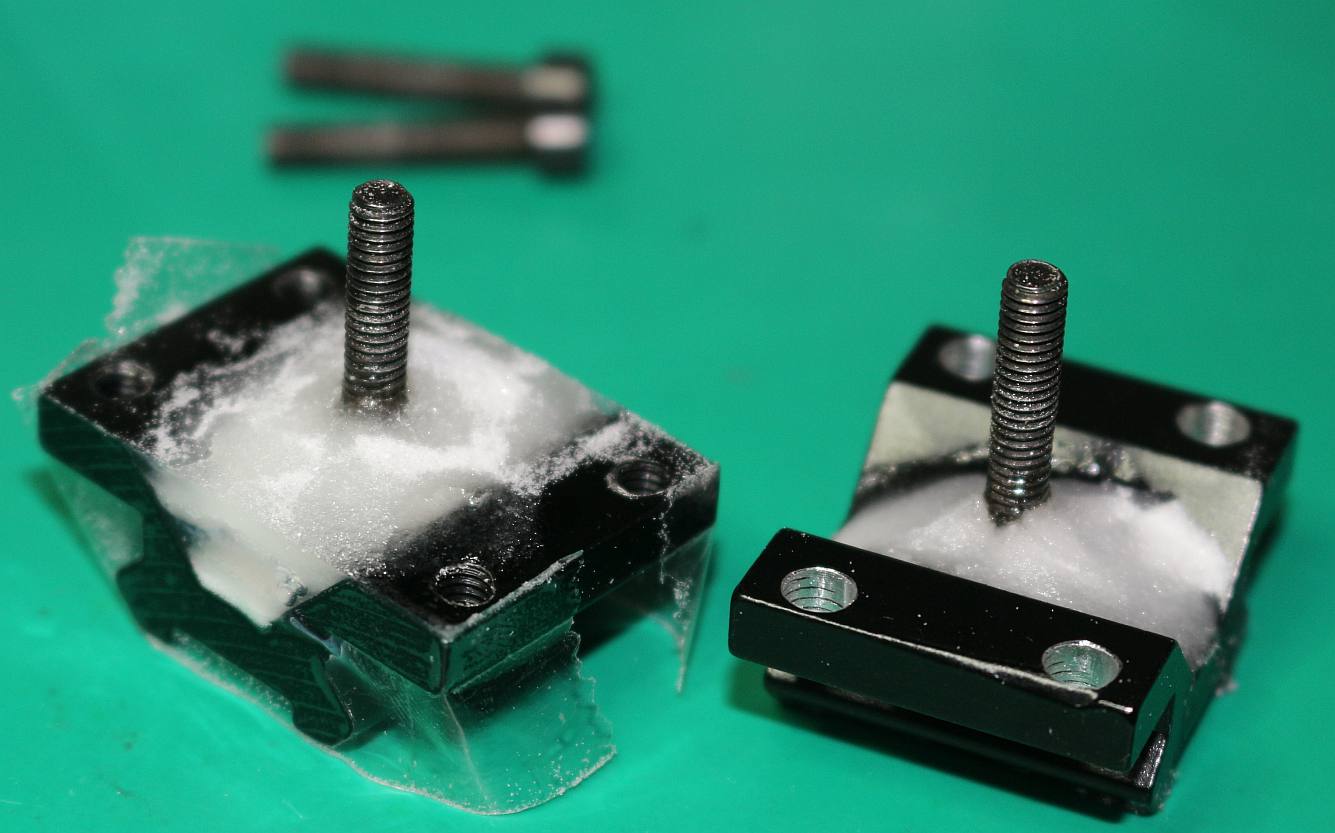

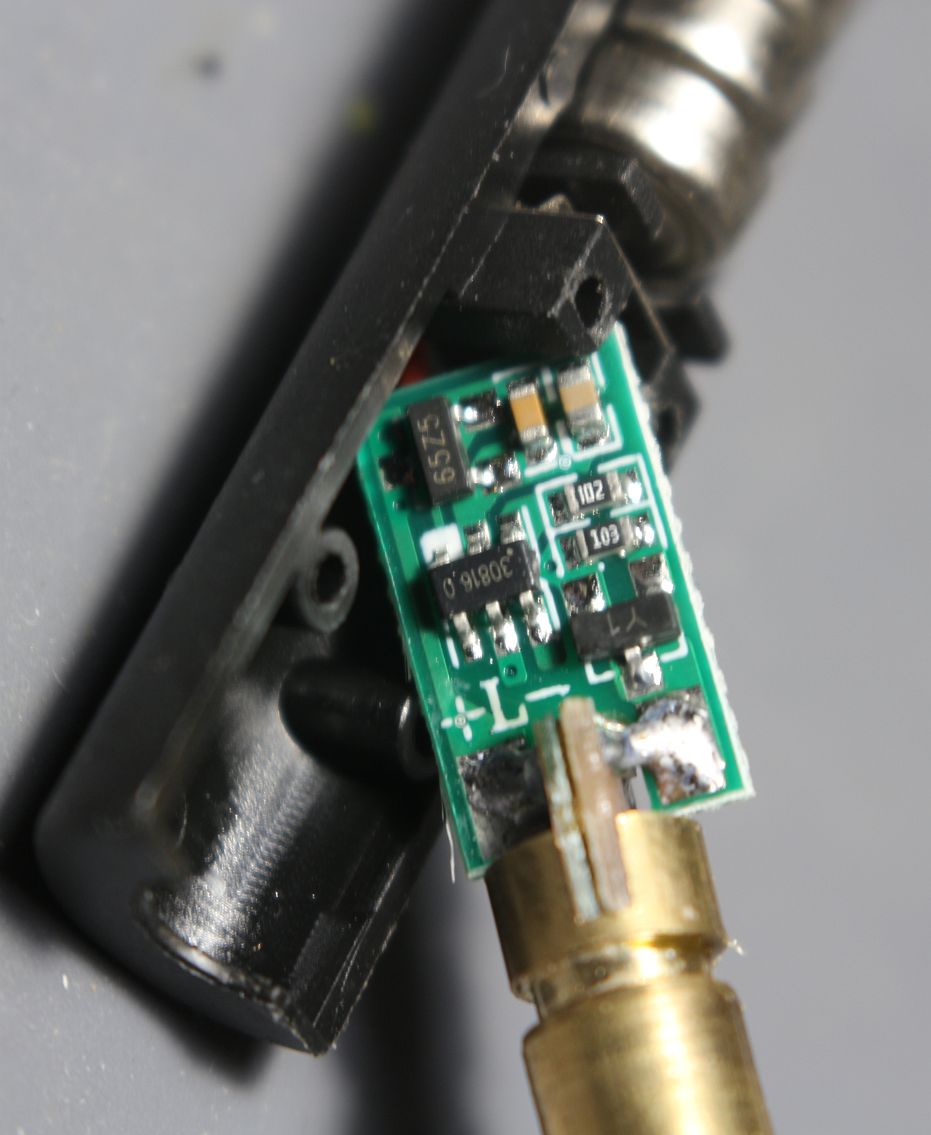

�p�C�v�����ɓ���锭�������̃}�E���g�ł��B

POM�ނŁA���Ղō���č��܂����B

�p�C�v�����ɓ���锭�������̃}�E���g�ł��B

POM�ނŁA���Ղō���č��܂����B

�ʐ^�ł�3mm��LED���͂߂Ă܂������A5mm�ɕύX���܂����B

�ʐ^�ł�3mm��LED���͂߂Ă܂������A5mm�ɕύX���܂����B

�����Y�͂���Ȋ����ŁA�z�b�g�{���h�ŌŒ肵�܂����B

�����Y�͂���Ȋ����ŁA�z�b�g�{���h�ŌŒ肵�܂����B

�ŁA�g�ݏオ��܂����B

�ŁA�g�ݏオ��܂����B

�ŁA�����e�̕��́A�����ɏ\���Ȃ̂͑�̏o�����̂ł����A

���́A�������e�X�g������ꏊ���Ȃ��ł��B

����������Ă����Ȃ��ƁA�X�R�[�v�̒��߂Ƃ�����ς����ł��B

���ƁALED�̃����Y�����������˂��Ă܂��̂ŁA�s���z�[����t����K�v�����肻���ł��B

����ɂ̓K�^�͖w�ǖ����ł����A������Ə�����ɕt���Ă邽�߁A

�L�������O�n���h���ƃX�R�[�v���[���}�E���g�̑O���ɔ�̃��m�����݂܂������B

�C�ɂȂ邽�߁A�擪�̃��[���Ƀ��[�U�[�T�C�g��t���܂����B

�ŁA�����e�̕��́A�����ɏ\���Ȃ̂͑�̏o�����̂ł����A

���́A�������e�X�g������ꏊ���Ȃ��ł��B

����������Ă����Ȃ��ƁA�X�R�[�v�̒��߂Ƃ�����ς����ł��B

���ƁALED�̃����Y�����������˂��Ă܂��̂ŁA�s���z�[����t����K�v�����肻���ł��B

����ɂ̓K�^�͖w�ǖ����ł����A������Ə�����ɕt���Ă邽�߁A

�L�������O�n���h���ƃX�R�[�v���[���}�E���g�̑O���ɔ�̃��m�����݂܂������B

�C�ɂȂ邽�߁A�擪�̃��[���Ƀ��[�U�[�T�C�g��t���܂����B

���Ƃ̓s���z�[���c�A

��

3mm�l�W�̃��b�V���[���s���z�[���ɂ��Ă݂���A���x�ǂ��悤�ł����B

�e�X�g����ɂ́A���x�ǂ��ꏊ��������Ȃ��̂ƁA

�����K���P�[�X���K�v�����ł��B

-------------------------------------------------------------------------------------

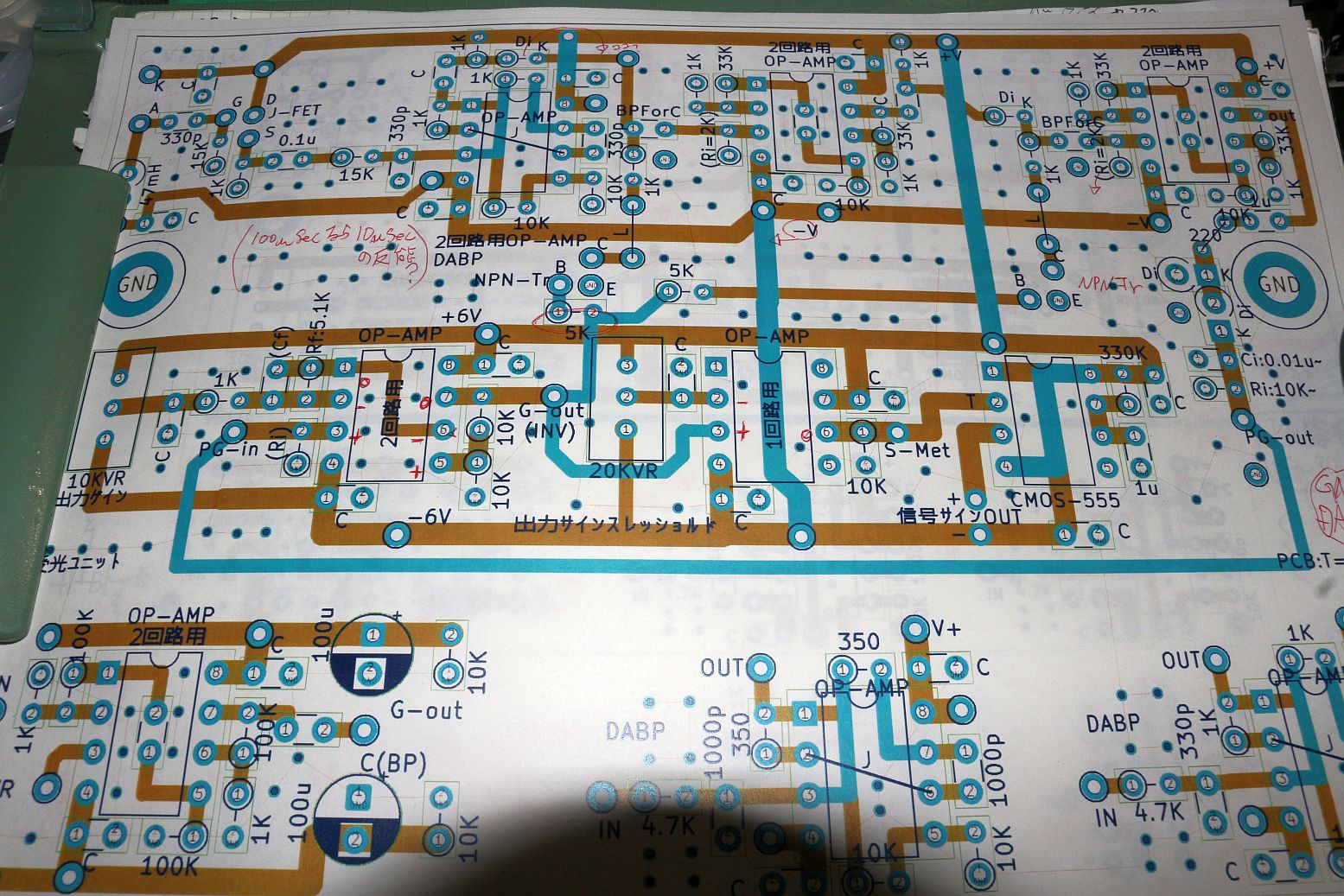

���H�ɂĊO�ϓ�ӏ��ύX�B

(�g���K�[�[�q�̃v���O���A���[�U�[�T�C�g�̐ڐG�s�ǂ������B)

���Ƃ̓s���z�[���c�A

��

3mm�l�W�̃��b�V���[���s���z�[���ɂ��Ă݂���A���x�ǂ��悤�ł����B

�e�X�g����ɂ́A���x�ǂ��ꏊ��������Ȃ��̂ƁA

�����K���P�[�X���K�v�����ł��B

-------------------------------------------------------------------------------------

���H�ɂĊO�ϓ�ӏ��ύX�B

(�g���K�[�[�q�̃v���O���A���[�U�[�T�C�g�̐ڐG�s�ǂ������B)

-------------------------------------------------------------------------------------

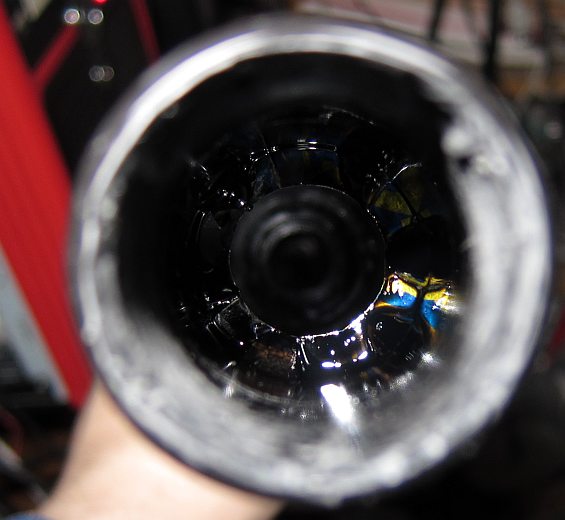

����܂ł́A�����Y���傫���̂Łc�A

�����I�ɂ́A�����Y���ėL���ʐς��i���Ă��ǂ��̂ł����A

���h���ǂ���������ɂ́A

-------------------------------------------------------------------------------------

����܂ł́A�����Y���傫���̂Łc�A

�����I�ɂ́A�����Y���ėL���ʐς��i���Ă��ǂ��̂ł����A

���h���ǂ���������ɂ́A

�����}

➑̓����ɓ����Ȃ�A�����Y�͏��X�傫���Ă�OK�˃�25mm�Ƃ��B

���E�}

�o������T�C�����T�[�^�C�v�́A

��20mm�ȉ��ɍi��B

�G�A�K������������ꍇ�́A����SW�݂����Ȃ̂�t���ăg���K�����O����Ƃ��C�y�B

---------------------------------

�ł����āA���܂ł́A

�e�̌`�����Ă��̂ŊO�Ńe�X�g����Ƀ��m���m���������ŁA���ꂪ�ǂ����Ă����ł������A

���ꂪ�A�^�_�̃p�C�v�ɁA�h���C�u��H�A�X�R�[�v�Ƃ����[�U�[�T�C�g���t���āA

�O�r��t���銴���Ȃ疳��Ɏv���܂����B

�����}

➑̓����ɓ����Ȃ�A�����Y�͏��X�傫���Ă�OK�˃�25mm�Ƃ��B

���E�}

�o������T�C�����T�[�^�C�v�́A

��20mm�ȉ��ɍi��B

�G�A�K������������ꍇ�́A����SW�݂����Ȃ̂�t���ăg���K�����O����Ƃ��C�y�B

---------------------------------

�ł����āA���܂ł́A

�e�̌`�����Ă��̂ŊO�Ńe�X�g����Ƀ��m���m���������ŁA���ꂪ�ǂ����Ă����ł������A

���ꂪ�A�^�_�̃p�C�v�ɁA�h���C�u��H�A�X�R�[�v�Ƃ����[�U�[�T�C�g���t���āA

�O�r��t���銴���Ȃ疳��Ɏv���܂����B

�O�����\�h�ɁA

�^�[�Q�b�g�̎�����j�b�g�́A

�X�s�[�J�[�̃G���N���[�W���[�̂悤�ȁA

���Ɋۂ������J�������m�ɓ��ꂽ�����ǂ������ł��ˁB

�ELED���̂�ǂ����m�ɁB

�E�����āA���܂��I�[�o�[�h���C�u�B

�E�����̗ǂ����w�n�B

�Ɠ˂��l�߂Ă����A�o�͂ɗ]�T�����܂�A

���̗]�T��p���ăR���p�N�g�ɂ�����A�K�x�Ɋɂ�����ɂ���āA

���������ȃQ�[���ɂ����ʓI�ɗL�Ӌ`�ɏo����悤�ɔ��W�ł���Ǝv���܂��B

�]�T������A

�����ˌ��Ȃ�A���[�U�[���A�Ƃ���������������Ǝv���܂����A

LD�̃s���̃^�C�v���C�ɂȂ�܂��̂ŁA�ǂ��������m���ł��B

������������A�O�t���̃t�H�gDi�̐ݒu�̕����ǂ������ł��ˁB

*************************************************************************************************************

�[��ŒN�����Ȃ��g�R�Ń`�F�b�N���悤�Ƃ���ɁA

�������������K���P�[�X�͍w�������̂ł����A

��͂�A�Ă̒�A�Ƒ����畨���ȃ��m�����������ȂƂ����㒅�����܂����B

��X�A�������̔������j�b�g�Ń`�F�b�N���\�肵�Ă���܂����A

�����Y�̔[����15���ȍ~�ł��̂ŁA���Ԃ������肷����̂ŁA

�Ƃ肠�����A�����ő��肷�邽�߂ɁA

�s�{�ӂȂ���A���\������ND-100��ND-500�̌����t�B���^�[�𒍕��v���܂����B��6000�~����

�ŁA�ڕ��ʂƂ��ẮA������2�敪��1�Ō�����܂�Ƃ��������ł��B

�t�H�[�J�X�Ȃǂ̖�肪����덷�ɂȂ���R�g�����邩���A�Ƃ��v���܂����A���p���t�H�[�J�X�̈�I�ɂ͖������Ƃ��Ǝv���܂��B

�_�����Â��Ȃ邩������Ȃ��ł��̂ŁA�X�R�[�v�̐ݒ肪�y�ɂȂ邩���m��܂���B���l���Ă݂�Ίp�x�ˑ��Ȃ̂ł����������Ƃ͂Ȃ������ł��ˁB

�ł����A�Ƃ肠��������ōs���čs�����Ǝv���܂��B

*********

�ŁA��Ԃ̑���́A�X�R�[�v�̃��e�B�N��������Ȃ��Ɓc

�ƁA�����X�R�[�v���w�������̂ł����A�����̓��

����ρA�l�i�̊��ɂ̓}�V�Ƃ��Ă��A

�������m�͎g�����肪���܂�ǂ��Ȃ��ł��B

�O�����\�h�ɁA

�^�[�Q�b�g�̎�����j�b�g�́A

�X�s�[�J�[�̃G���N���[�W���[�̂悤�ȁA

���Ɋۂ������J�������m�ɓ��ꂽ�����ǂ������ł��ˁB

�ELED���̂�ǂ����m�ɁB

�E�����āA���܂��I�[�o�[�h���C�u�B

�E�����̗ǂ����w�n�B

�Ɠ˂��l�߂Ă����A�o�͂ɗ]�T�����܂�A

���̗]�T��p���ăR���p�N�g�ɂ�����A�K�x�Ɋɂ�����ɂ���āA

���������ȃQ�[���ɂ����ʓI�ɗL�Ӌ`�ɏo����悤�ɔ��W�ł���Ǝv���܂��B

�]�T������A

�����ˌ��Ȃ�A���[�U�[���A�Ƃ���������������Ǝv���܂����A

LD�̃s���̃^�C�v���C�ɂȂ�܂��̂ŁA�ǂ��������m���ł��B

������������A�O�t���̃t�H�gDi�̐ݒu�̕����ǂ������ł��ˁB

*************************************************************************************************************

�[��ŒN�����Ȃ��g�R�Ń`�F�b�N���悤�Ƃ���ɁA

�������������K���P�[�X�͍w�������̂ł����A

��͂�A�Ă̒�A�Ƒ����畨���ȃ��m�����������ȂƂ����㒅�����܂����B

��X�A�������̔������j�b�g�Ń`�F�b�N���\�肵�Ă���܂����A

�����Y�̔[����15���ȍ~�ł��̂ŁA���Ԃ������肷����̂ŁA

�Ƃ肠�����A�����ő��肷�邽�߂ɁA

�s�{�ӂȂ���A���\������ND-100��ND-500�̌����t�B���^�[�𒍕��v���܂����B��6000�~����

�ŁA�ڕ��ʂƂ��ẮA������2�敪��1�Ō�����܂�Ƃ��������ł��B

�t�H�[�J�X�Ȃǂ̖�肪����덷�ɂȂ���R�g�����邩���A�Ƃ��v���܂����A���p���t�H�[�J�X�̈�I�ɂ͖������Ƃ��Ǝv���܂��B

�_�����Â��Ȃ邩������Ȃ��ł��̂ŁA�X�R�[�v�̐ݒ肪�y�ɂȂ邩���m��܂���B���l���Ă݂�Ίp�x�ˑ��Ȃ̂ł����������Ƃ͂Ȃ������ł��ˁB

�ł����A�Ƃ肠��������ōs���čs�����Ǝv���܂��B

*********

�ŁA��Ԃ̑���́A�X�R�[�v�̃��e�B�N��������Ȃ��Ɓc

�ƁA�����X�R�[�v���w�������̂ł����A�����̓��

����ρA�l�i�̊��ɂ̓}�V�Ƃ��Ă��A

�������m�͎g�����肪���܂�ǂ��Ȃ��ł��B

���ɕt���郌�[���}�E���g�x�[�X�������ł��B��VSR10�p

�������₷���A�z�b�g�{���h�ł���������Ɨǂ��ł����c�A

ND(�j���[�g�����f���V�e�B�[)�t�B���^�[���͂��܂����B

���ɕt���郌�[���}�E���g�x�[�X�������ł��B��VSR10�p

�������₷���A�z�b�g�{���h�ł���������Ɨǂ��ł����c�A

ND(�j���[�g�����f���V�e�B�[)�t�B���^�[���͂��܂����B

��������e���ɂ�������ق��������R��ɋ����Ǝv���܂��āA���̂悤�ɂ��܂����B

��������e���ɂ�������ق��������R��ɋ����Ǝv���܂��āA���̂悤�ɂ��܂����B

�[���̓��A�ɂāA

�O��10m�̒����̃x�����_�ŁA9m�̋����ő��肵�܂����B���e�̒���������̂ŁB

�ˌ����肪�A���̂������V�r�A�ł����A

9�~500��1/2�恁201m�Ƃ��������ł��ˁB

�܂��A200m�͔�ԂƂ����v�Z�ɂȂ�܂����B

�����R�����W���[���͊��x�̍��߂̃��m��I����ł������A

����̉����p�̎�����j�b�g�̕��������x�ł����B

���̏e��3cm�̃����Y���g���Ă���܂����A�i����i���Ă�̂ŁA����2.3�`2.6cm�ȉ��̌��a�ƂȂ�܂��B

�����Y�ɂ͐ԊO�͏œ_�����������Ȃ�v�f������A���̃s���g�̓e�L�g�[�ɍ��킹�Ă���܂��B

�܂��A

�����ƍ��o�͂̏o����(�{���炢)LED������܂��B������940nm�Ȃ�X�Ɏ�����x���A�b�v���܂��B

�܂��A�m���R�[�g�̃����Y�ł��̂�10���قǃ��X������܂��B

ND�t�B���^�[�̓R�[�e�B���O����Ă���܂����A�ԊO�p�ł͂Ȃ��ł��̂ŁA��̓��X���A�������ł��B

�œ_������Z������A�W���ʂ������肻�̕��^�[�Q�b�g�ւ̌����L����Ƃ͎v���܂����c�A���͊W����̂��ł��ˁ`

�Ƃ������ƂŁA�����I�ɂ͂܂��˒������͐L����悤�ł��B

���A�\�R�ɂǂ�قLjӖ�������̂��͕s���ł��ˁB

�܂��A����ȏ�̓��[�U�[���g���������L�������m��܂���B

�ł����āA

�����ň�U�����e�͂܂Ƃ܂������������܂��B

�~���p�C�v�̔������j�b�g�̕]�������ƁA

���[�U�[��APC��H�̏ڍׂ��c���Ă܂����A

�NjL��

���́A250mm�����Y���ƁA10m��2�`3cm�̍L����̂悤�ł����A

�������ɂȂ�ƍX�ɋ��܂��āA100m�ł�10cm���s���Ȃ��悤�ȋC�����܂��B�������Č����Ȃ��ᓖ����Ȃ��B

�������A���Ԃ̓��A�ł́A�o�C�A�X�d���s���̊W�Ŋ��x��������X�ɃV�r�A�ɂȂ�܂��B

�����Y�̏œ_�����͏��Ȃ��Ƃ��A7�`8cm���炢�ɂ�����������ȋC�����܂����B

�܂��A��������A�t�[�h��t���āA�M���M����6V�쓮���ǂ��Ǝv���܂��B

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1

���x�̓�20mm��F=100mm�̃����Y�Ń`�F�b�N�ł��B

�[���̓��A�ɂāA

�O��10m�̒����̃x�����_�ŁA9m�̋����ő��肵�܂����B���e�̒���������̂ŁB

�ˌ����肪�A���̂������V�r�A�ł����A

9�~500��1/2�恁201m�Ƃ��������ł��ˁB

�܂��A200m�͔�ԂƂ����v�Z�ɂȂ�܂����B

�����R�����W���[���͊��x�̍��߂̃��m��I����ł������A

����̉����p�̎�����j�b�g�̕��������x�ł����B

���̏e��3cm�̃����Y���g���Ă���܂����A�i����i���Ă�̂ŁA����2.3�`2.6cm�ȉ��̌��a�ƂȂ�܂��B

�����Y�ɂ͐ԊO�͏œ_�����������Ȃ�v�f������A���̃s���g�̓e�L�g�[�ɍ��킹�Ă���܂��B

�܂��A

�����ƍ��o�͂̏o����(�{���炢)LED������܂��B������940nm�Ȃ�X�Ɏ�����x���A�b�v���܂��B

�܂��A�m���R�[�g�̃����Y�ł��̂�10���قǃ��X������܂��B

ND�t�B���^�[�̓R�[�e�B���O����Ă���܂����A�ԊO�p�ł͂Ȃ��ł��̂ŁA��̓��X���A�������ł��B

�œ_������Z������A�W���ʂ������肻�̕��^�[�Q�b�g�ւ̌����L����Ƃ͎v���܂����c�A���͊W����̂��ł��ˁ`

�Ƃ������ƂŁA�����I�ɂ͂܂��˒������͐L����悤�ł��B

���A�\�R�ɂǂ�قLjӖ�������̂��͕s���ł��ˁB

�܂��A����ȏ�̓��[�U�[���g���������L�������m��܂���B

�ł����āA

�����ň�U�����e�͂܂Ƃ܂������������܂��B

�~���p�C�v�̔������j�b�g�̕]�������ƁA

���[�U�[��APC��H�̏ڍׂ��c���Ă܂����A

�NjL��

���́A250mm�����Y���ƁA10m��2�`3cm�̍L����̂悤�ł����A

�������ɂȂ�ƍX�ɋ��܂��āA100m�ł�10cm���s���Ȃ��悤�ȋC�����܂��B�������Č����Ȃ��ᓖ����Ȃ��B

�������A���Ԃ̓��A�ł́A�o�C�A�X�d���s���̊W�Ŋ��x��������X�ɃV�r�A�ɂȂ�܂��B

�����Y�̏œ_�����͏��Ȃ��Ƃ��A7�`8cm���炢�ɂ�����������ȋC�����܂����B

�܂��A��������A�t�[�h��t���āA�M���M����6V�쓮���ǂ��Ǝv���܂��B

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1

���x�̓�20mm��F=100mm�̃����Y�Ń`�F�b�N�ł��B

�}�Y�������ɕt���Ă�e�[�v�́A�t�B���^�[�ʂɏ����t���Ȃ��悤�ی삷�邽�߂ł��B

�����ŋC���t�����̂ł����A

���������j�b�g�̕������Ȃ荂���x�Ȃ��Ƃ��������܂����B

����������Ă��Ȃ��̂ŁA�߂��ł͂��̂������L�͈͂ɔ������܂��B

���Ƃ̓s���z�[���]�X���B

�ŁAND500�t�B���^�[��t���Ă݂āA�e�X�g�ł��B

10cm�̏œ_�������Ɣ��肪���\�Â�����C�����܂����B

�����́A��20mm��10cm���ƏW���\�͂��������Ƃ�����̂ł����B

100mm�����Y�Ńs���z�[��2mm�Ɛݒ肷��ƁA

10m��0.2m�Ɍ������銴���ł��B

���ۂ̔��������Ȋ����ł��̂ŁA������ƊÂ��悤�ł��ˁB

�ŁA�����͂Ƃ����ƁAND500�g�p�Ńi�[��4m���炢�ɂȂ��Ă��܂��܂����B

�ł��A��Ԃ�8m���炢�s���܂����B�������E�}�������ĂȂ��̂����肻���ł��B

���Ⴀ�A��20mm�ŁA�W���\�͂������ă��C�t���Ő��x�̗ǂ��œ_�����́H

�Ƃ����ƁA15cm����20cm�ʂ����ł��B

������Ƀt�[�h��t����ƃt�H�gDi�̃o�C�A�X�̖�肩��A���x��UP����Ǝv���܂��B

���ƁA�ŋ߂̎�����j�b�g�͂ǂ��Ȃ̂��킩��Ȃ��ł����A

�f���[�e�B�[��������āA�d���𑝂₷�ƁA�C�P�邩���H

���Ƃ�LED���̂̍��P�x���ł��ˁB

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1

��20mm��F=200mm�̃����Y���Z�b�g�ł��B

�o������2cm�����Ȃ�܂����B

�i��݂͐����Ƀp�C�v�̓����ɂ��������h��܂����B

���X���˂���̂ŁA����ρA�i�肪�����������ǂ��ł��B

�}�Y�������ɕt���Ă�e�[�v�́A�t�B���^�[�ʂɏ����t���Ȃ��悤�ی삷�邽�߂ł��B

�����ŋC���t�����̂ł����A

���������j�b�g�̕������Ȃ荂���x�Ȃ��Ƃ��������܂����B

����������Ă��Ȃ��̂ŁA�߂��ł͂��̂������L�͈͂ɔ������܂��B

���Ƃ̓s���z�[���]�X���B

�ŁAND500�t�B���^�[��t���Ă݂āA�e�X�g�ł��B

10cm�̏œ_�������Ɣ��肪���\�Â�����C�����܂����B

�����́A��20mm��10cm���ƏW���\�͂��������Ƃ�����̂ł����B

100mm�����Y�Ńs���z�[��2mm�Ɛݒ肷��ƁA

10m��0.2m�Ɍ������銴���ł��B

���ۂ̔��������Ȋ����ł��̂ŁA������ƊÂ��悤�ł��ˁB

�ŁA�����͂Ƃ����ƁAND500�g�p�Ńi�[��4m���炢�ɂȂ��Ă��܂��܂����B

�ł��A��Ԃ�8m���炢�s���܂����B�������E�}�������ĂȂ��̂����肻���ł��B

���Ⴀ�A��20mm�ŁA�W���\�͂������ă��C�t���Ő��x�̗ǂ��œ_�����́H

�Ƃ����ƁA15cm����20cm�ʂ����ł��B

������Ƀt�[�h��t����ƃt�H�gDi�̃o�C�A�X�̖�肩��A���x��UP����Ǝv���܂��B

���ƁA�ŋ߂̎�����j�b�g�͂ǂ��Ȃ̂��킩��Ȃ��ł����A

�f���[�e�B�[��������āA�d���𑝂₷�ƁA�C�P�邩���H

���Ƃ�LED���̂̍��P�x���ł��ˁB

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1

��20mm��F=200mm�̃����Y���Z�b�g�ł��B

�o������2cm�����Ȃ�܂����B

�i��݂͐����Ƀp�C�v�̓����ɂ��������h��܂����B

���X���˂���̂ŁA����ρA�i�肪�����������ǂ��ł��B

�ŁAND500�t�B���^�[���g�p�����Ƃ���A

�܂�̗[���A9m�ł͌��\�]�T������܂����B

�Ə�����Â��̂̓s���z�[�������߂�B

�Ƃ������ƂŁA�����炪�����₷���A��т��ǂ��悤�ł��B

������Ȃ̂ł����A���z����h���A�p�x���L����낤�Ƃ���ƁA�����������]���ɂ��܂����A

�T���E���hSP�̂悤�ɉ~����̔��˔����z�I�ŁA�K�R���Ǝv���Ă͂��܂������A

����ρA�l���邱�Ƃ͓����ŁA�������o�Ă܂��悤�ł��ˁB

http://astamuse.com/ja/published/JP/No/2005349086

http://www.ekouhou.net/disp-fterm-2C014CA05.html

http://www.ekouhou.net/disp-fterm-2C014CA10.html

https://sites.google.com/site/kaimunantai/home/hardwares/avr-micro-controller/ir-shooting-tiny26-861

----�g�������e�ɂ��U���͂̍�-----------------------------------

�n���h�K����C�t���ɂ���čU���͂̈Ⴂ���o��Ǝv���܂��̂ŁA

���̍���t���Ă݂����ł��ˁB

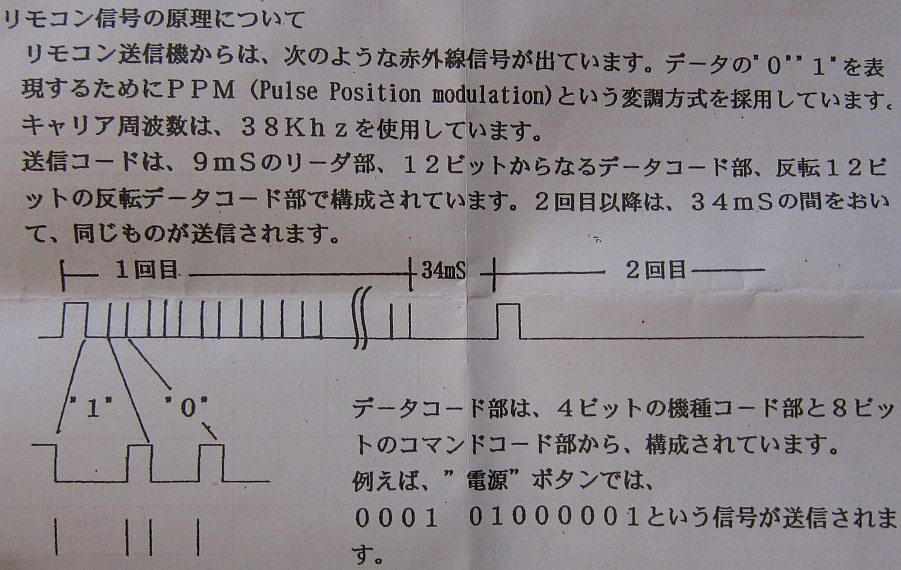

����́A�����R����12�p���X�̃R�[�h�ōs���Ă��ǂ��̂ł����A

�f�W�^���Ȓm�����K�v�ł��ˁB

���ƒ��X�ƌ����o���Ă�R�g�Ȃ��Ă��܂��Ǝv���܂��̂ŁA

(�P�ʎ��Ԃɗ���)600��Sec�̃p���X�̉ŃJ�E���g��ώZ���Ă��܂��A�ȒP�����B

�ł��B

���Ƃ��A�n���h�K���́A���̔��C�ŁA1�p���X�B

���C�t���Ȃ���̔��C�ŁA3�p���X�ȂǁB

�}�̓����R����12Bit��PPM�K�i�B

�ŁAND500�t�B���^�[���g�p�����Ƃ���A

�܂�̗[���A9m�ł͌��\�]�T������܂����B

�Ə�����Â��̂̓s���z�[�������߂�B

�Ƃ������ƂŁA�����炪�����₷���A��т��ǂ��悤�ł��B

������Ȃ̂ł����A���z����h���A�p�x���L����낤�Ƃ���ƁA�����������]���ɂ��܂����A

�T���E���hSP�̂悤�ɉ~����̔��˔����z�I�ŁA�K�R���Ǝv���Ă͂��܂������A

����ρA�l���邱�Ƃ͓����ŁA�������o�Ă܂��悤�ł��ˁB

http://astamuse.com/ja/published/JP/No/2005349086

http://www.ekouhou.net/disp-fterm-2C014CA05.html

http://www.ekouhou.net/disp-fterm-2C014CA10.html

https://sites.google.com/site/kaimunantai/home/hardwares/avr-micro-controller/ir-shooting-tiny26-861

----�g�������e�ɂ��U���͂̍�-----------------------------------

�n���h�K����C�t���ɂ���čU���͂̈Ⴂ���o��Ǝv���܂��̂ŁA

���̍���t���Ă݂����ł��ˁB

����́A�����R����12�p���X�̃R�[�h�ōs���Ă��ǂ��̂ł����A

�f�W�^���Ȓm�����K�v�ł��ˁB

���ƒ��X�ƌ����o���Ă�R�g�Ȃ��Ă��܂��Ǝv���܂��̂ŁA

(�P�ʎ��Ԃɗ���)600��Sec�̃p���X�̉ŃJ�E���g��ώZ���Ă��܂��A�ȒP�����B

�ł��B

���Ƃ��A�n���h�K���́A���̔��C�ŁA1�p���X�B

���C�t���Ȃ���̔��C�ŁA3�p���X�ȂǁB

�}�̓����R����12Bit��PPM�K�i�B

������}�W���ɂ���Ă��܂��ƁA1/36�b(0.028Sec)�ʂ�����̂ł��B

�R�[�h���M���̎�Ԃ�̖�肪�o�Ă��܂��B

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�V���Ɏ��g�ނ��ƂȂ̂ł����A

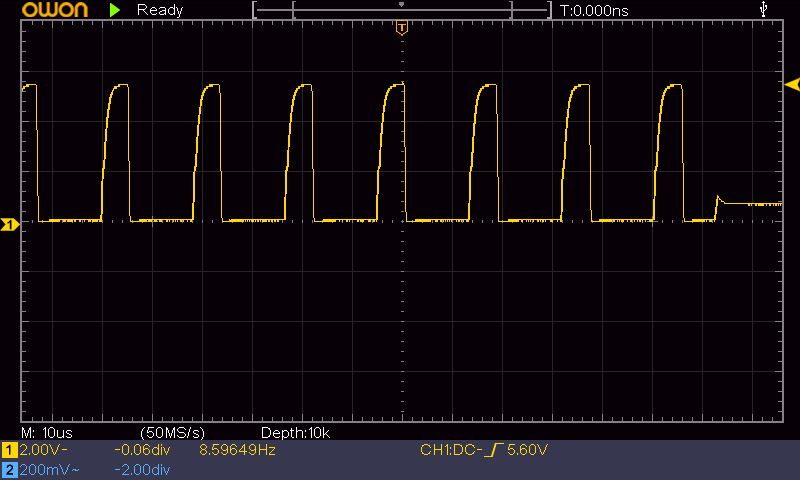

�ENE555����LMC555��p�ɂ��āA���U�A����n��1MHz�A30��Sec�̃p���X�ɂ���B

�E���[�U�[����p����B

�ł��B

�E�����b�g

�������Ԃ��Z���B

�O�����Ȃǂ̃m�C�Y�ɋ����Ȃ�B

���U���̉�H�͂Ƃ肠�����B

����ł��B

��H�̐��l�����Ŗ����AVR�₻�̎���̔z�����ς���Ă���܂��B

(38KHz�̏ꍇ�ł��AVR����͂������������ǂ��ł��B)

������}�W���ɂ���Ă��܂��ƁA1/36�b(0.028Sec)�ʂ�����̂ł��B

�R�[�h���M���̎�Ԃ�̖�肪�o�Ă��܂��B

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�V���Ɏ��g�ނ��ƂȂ̂ł����A

�ENE555����LMC555��p�ɂ��āA���U�A����n��1MHz�A30��Sec�̃p���X�ɂ���B

�E���[�U�[����p����B

�ł��B

�E�����b�g

�������Ԃ��Z���B

�O�����Ȃǂ̃m�C�Y�ɋ����Ȃ�B

���U���̉�H�͂Ƃ肠�����B

����ł��B

��H�̐��l�����Ŗ����AVR�₻�̎���̔z�����ς���Ă���܂��B

(38KHz�̏ꍇ�ł��AVR����͂������������ǂ��ł��B)

���i��NE555�œ�i�ڂ̂�LMC555�ɂ���ƈ��蓮�삷��悤�ł��B

�p���[Tr�͂��̎��g���ɂȂ��MOSFET�͓��͗e�ʂ��傫�����Ė���������܂��̂ŁA��1000pF�ʂ���̂ŁA�Q�[�g�̓��͒�R��10���ȉ��ɂ��Ȃ��ƃ_���Ȃ悤�ȁB

����ɁA2SC1815�Ȃǂ��g���܂��B

LMC555�Ȃ�ATr�����ł����[�U�[Di���h���C�u�o����Ǝv���܂����A

�d���ȂǂɃV�r�A�Ȃ̂ŁATr��p���������ǂ��ł��傤�B

���i��NE555�œ�i�ڂ̂�LMC555�ɂ���ƈ��蓮�삷��悤�ł��B

�p���[Tr�͂��̎��g���ɂȂ��MOSFET�͓��͗e�ʂ��傫�����Ė���������܂��̂ŁA��1000pF�ʂ���̂ŁA�Q�[�g�̓��͒�R��10���ȉ��ɂ��Ȃ��ƃ_���Ȃ悤�ȁB

����ɁA2SC1815�Ȃǂ��g���܂��B

LMC555�Ȃ�ATr�����ł����[�U�[Di���h���C�u�o����Ǝv���܂����A

�d���ȂǂɃV�r�A�Ȃ̂ŁATr��p���������ǂ��ł��傤�B

47���͗v��Ȃ��Ǝv�����̂ł����A�^�C�}�[�̎��萔�������̂ŁA510���`2K�����x���K�v�̂悤�ł��B

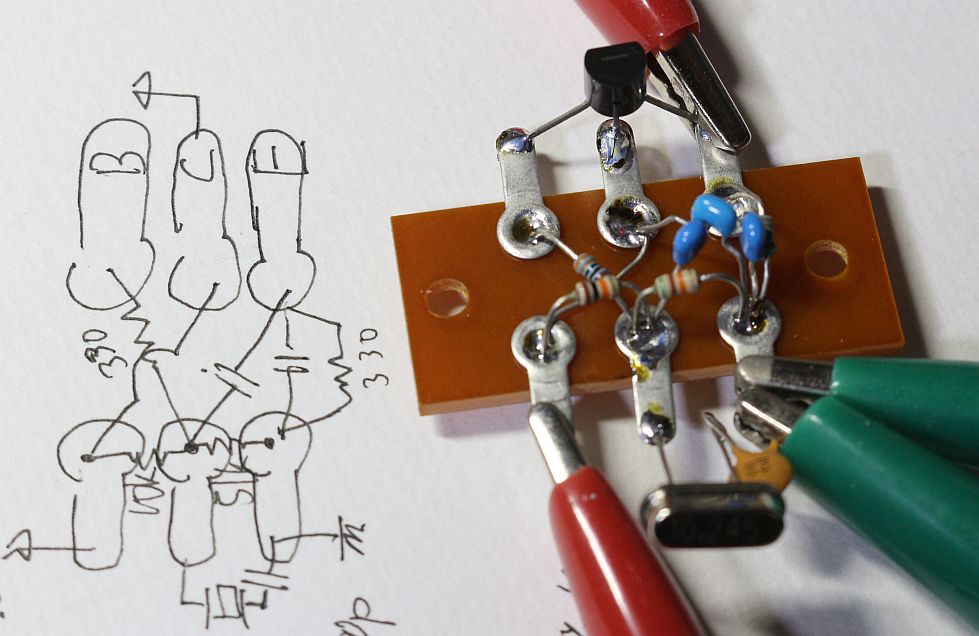

�O�̐������l�ł���LD��2V�t�߁AVce��0V�ƌ��āA��̂̊T�Z���o����Ǝv���܂��B

����n�͂���Ȋ����ł����A

47���͗v��Ȃ��Ǝv�����̂ł����A�^�C�}�[�̎��萔�������̂ŁA510���`2K�����x���K�v�̂悤�ł��B

�O�̐������l�ł���LD��2V�t�߁AVce��0V�ƌ��āA��̂̊T�Z���o����Ǝv���܂��B

����n�͂���Ȋ����ł����A

���g��O�̃g�R�܂ł������l��ς��Ă���܂���B

�ŁA

C12=5p

C6=0.001u

C9=150p

R17�̕���ɃR���f���T�[��t���邩���B

���g��O�̃g�R�܂ł������l��ς��Ă���܂���B

�ŁA

C12=5p

C6=0.001u

C9=150p

R17�̕���ɃR���f���T�[��t���邩���B

���́A���[�U�[���̃����Y�ł��ˁB

�T�C�Y�́A�a���������A�œ_������Z���o���܂����A

��20mm��F100mm�̃����Y��U�߂��p�C�v�����܂��Ă܂��̂ŁA������g�������ƁB���܂���������̂͂��������̂ŁB

���S�̂���5mW�ȉ��ŁA�r�[�������銴���ł��B

���[�U�[�R�����[�g�ɕK�v�ȃ����Y��������܂����B

f=8.5mm�̔ʃ����Y�ł��B

���ƁA�����Ə������̂�����܂����B

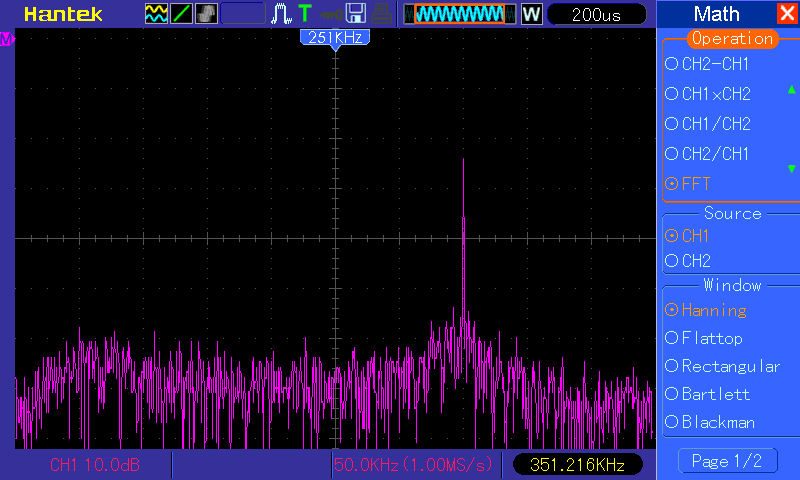

����n�Ȃ̂ł����A

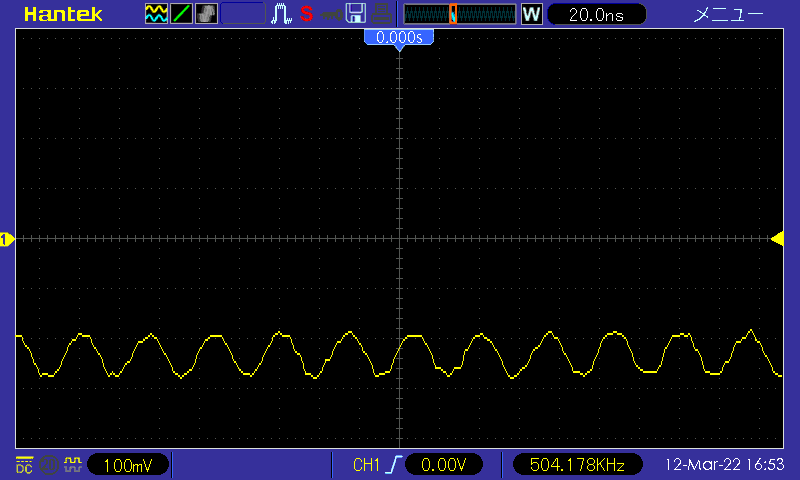

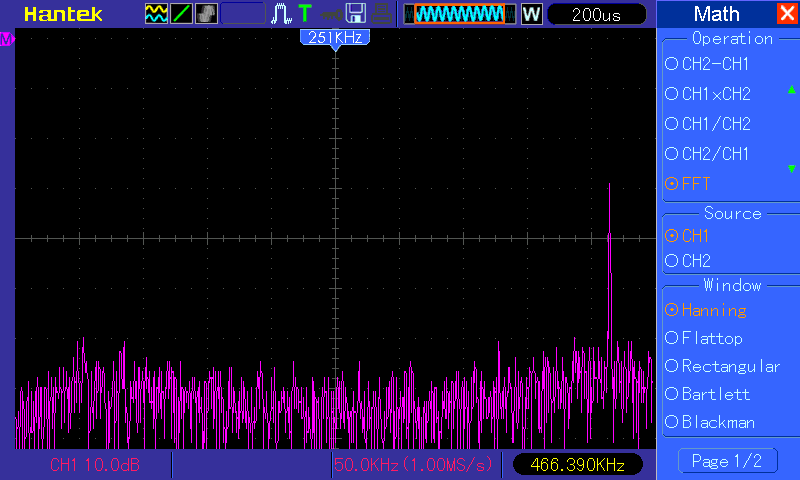

�Ȃ�����250KHz�ӂ��BPF���������������U���܂��B

OP-AMP��ς��Ă����܂�ς��܂���B

��肭�����Ȃ��ꍇ�A

Q�������邩�A�����g���������邩�A�������H

�Ƃ肠�����A���U���g����1/2�ɂ��Ă����ʂ͖����A�����U�������炵�ē��R���ۂ��B

C2��10pF�ɐG���Ǝ~�܂邱�Ƃ���A

Q���L�c������̂������̂悤�ł��B

����10p�ɒ�R�݂���Ɣ{�����ς��܂��B

�����g�ɑς������H�ŁAQ�����S�܂Őݒ�ł���悤�ł���

���ۖ��ƂȂ�ƁA�ǂ��܂ō����g���H�Ƃ����͉̂���Ȃ��ł����A

Q�������邩�{���������邩�̑Ώ����K�v�����ł��B

�Ƃ��Ă�������OP-AMP���g���Ă݂čl���悤���ƁB

�ŁA�X���[���[�g�͂��܂葬���Ȃ��ł����A���g���͍���

�L�ш�OP-AMP�ɕς��Ă݂��Ƃ���A830KHz�Ŕ��U���܂����B

�ǂ����AOP-AMP�̓����Ɉˑ����Ă���悤�ł��B

�Ȃ̂ŁA���̂܂܂ŁA200�`500KHz�Őv���Ă݂�̂��ǂ��悤�ł��̂ŁA

�����200�`250���炢�ɂ����Ă����Ă݂����Ƃ������܂��B

�Ƃ��������̂ł����A

C2��240K���݂���ƁA���̔��U�͎~�܂�܂����B

���A�ア7MHz�̔��U���N�����Ă���̂ŁA������ǂ��ɂ�����K�v������܂��B

�ア�ł��̂ŁA�t�B���^�ŏ����o���邩���ł����A

���̌���OP-AMP�̔{���͔��ɍ����ł��̂ŁA�M�����O�a���Ȃ��悤�ɒ��ӂł��ˁB

�܂��ALED���A���[�U�[�̕��������g�����������ǂ����߁A

�ア���˂ł������M�����o�Ă��邱�Ƃ���������܂����B�B

���R�́A�ڍ��ԗe�ʂƁALED�̈�ƃ��[�U�[���U�̈�̌��ʍ����n�b�L�����Ă邱�Ƃ���L���̗ǂ��M�����o�ė���̂��Ǝv���܂��B

�O��͌��g���Đϕ����āA�^�C�}�[��LED�����点�Ă܂������A������s�����A

�V�O�i�����m�pIC���g�����ǂ������l���˂ł��ˁB���̏ꍇ�AIC�̑ς�����d���ɉ����Ȃ��Ɓc�A

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�ł����āA

���g���ɒʂ��f�J�b�v�����O�R���f���T�[�̗e�ʂ�38KHz�ł̐v�ł����g���g�����������悤�ŁA

�����傫������ƁA�X�Ɋ��x���������Ǝv���܂��B

���̑��A�e�i�ɂɂ�������HPF�I�ȕ����́A�Ⴂ�̂�ʂ�������̂ŁA

�����𐳂��A�듮������Ȃ��Ȃ肻���ł��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�܂��A�O�i�ڂ�OP-AMP�������ɂ��������ǂ��̂ł����A

�m�C�Y�Ƃ̌��ˍ��������邩���f�X�B

�O�i�ڂ������ȃ��m�ɂ��Ă݂��̂ł����A

1500�{�Ƃ����{���̂��߁A���̓I�t�Z�b�g�ɂăI�[�o�[�t���[���Ă��܂��܂����B

�ł����āA��i�ɕ����邩�A�g�����W�X�^���ǂ��Ǝv���̂ł����A

�����܂Ŏ�Ԃ�������ׂ����m�Ȃ̂��^��ɂ��B

�ł��A�ԊO�����R�����A�ꌅ�߂��͏グ�������m�ł��B

�ŁA

���݂���l���A

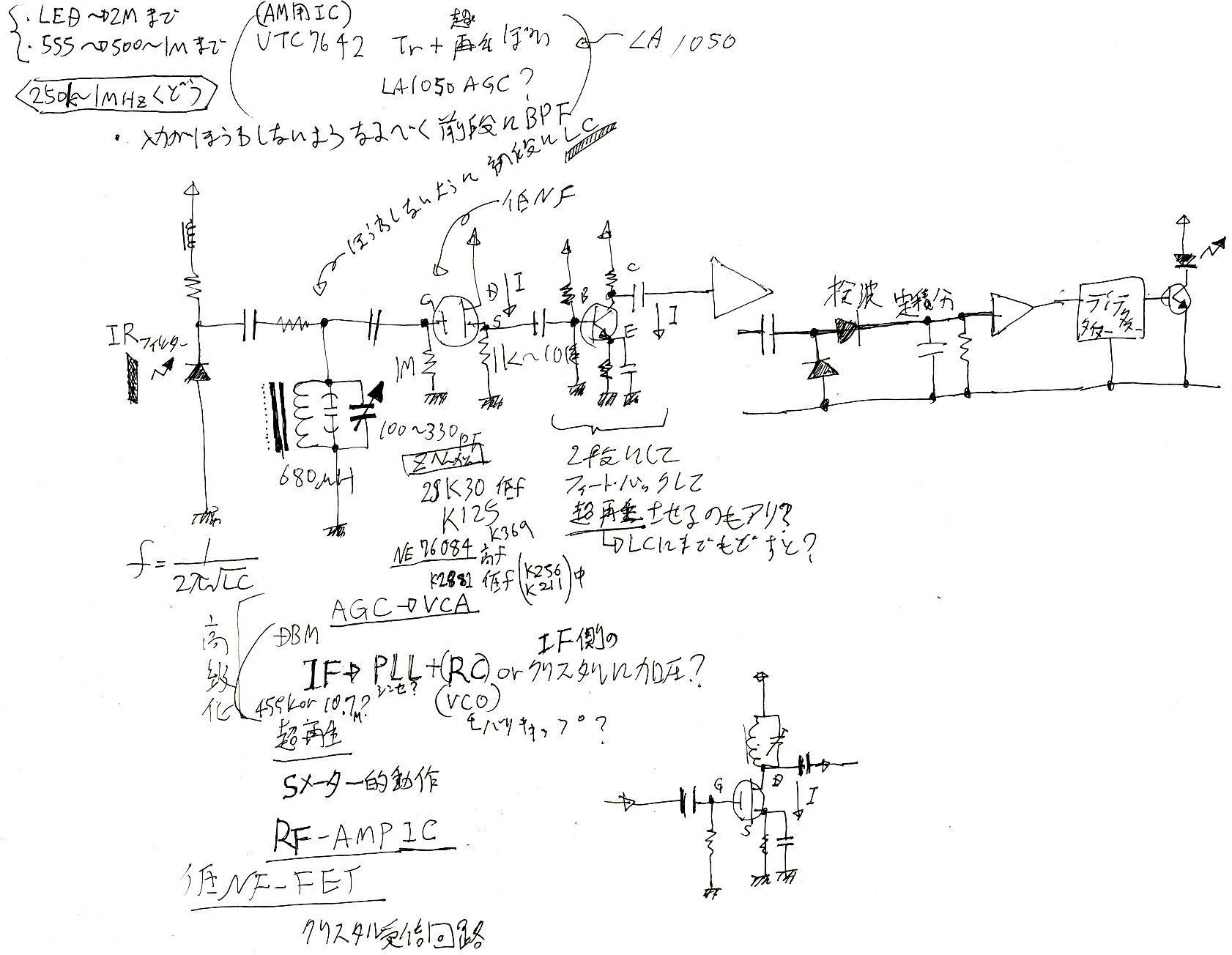

AM���W�I�̗̈�ł��̂ŁA

����H�́ALC�ŁA�g�����W�X�^�ɂ���Έ��オ��B

�����I�ɂ�AM�pIC�Ń`�F�b�N�ł���Ɠ��̂ł����A

UTC��IC�ł͂ȁA���������U���Ă��܂��܂����B

-----------------------------------------------------------------------

���݃��[�U�[�̌��w�n���l���Ă�̂ł����A

���g���g������LD�̔����́A�c���Ȃ̂ŁA

��[�ׂ����s���ɂ��āA�r�[�����L���点�Ă���A��^�̃����Y�ő������s���ɏo����A�Ǝv���̂ł����A

���̐v�ƁA�v���g�^�C�v�������z�����ł��ˁB

�܂��A�l�Ԃ͏c���ł�����A������x�c���̃r�[���ł��ǂ��悤�ȋC�����܂��B���Q�[����́A�e���c�ɂ��܂��Ȃ��Ɣ������Ȃ��l�ɂ���Ƃ��B

�Ƃ肠�����A���s���ɁB

���́A���[�U�[���̃����Y�ł��ˁB

�T�C�Y�́A�a���������A�œ_������Z���o���܂����A

��20mm��F100mm�̃����Y��U�߂��p�C�v�����܂��Ă܂��̂ŁA������g�������ƁB���܂���������̂͂��������̂ŁB

���S�̂���5mW�ȉ��ŁA�r�[�������銴���ł��B

���[�U�[�R�����[�g�ɕK�v�ȃ����Y��������܂����B

f=8.5mm�̔ʃ����Y�ł��B

���ƁA�����Ə������̂�����܂����B

����n�Ȃ̂ł����A

�Ȃ�����250KHz�ӂ��BPF���������������U���܂��B

OP-AMP��ς��Ă����܂�ς��܂���B

��肭�����Ȃ��ꍇ�A

Q�������邩�A�����g���������邩�A�������H

�Ƃ肠�����A���U���g����1/2�ɂ��Ă����ʂ͖����A�����U�������炵�ē��R���ۂ��B

C2��10pF�ɐG���Ǝ~�܂邱�Ƃ���A

Q���L�c������̂������̂悤�ł��B

����10p�ɒ�R�݂���Ɣ{�����ς��܂��B

�����g�ɑς������H�ŁAQ�����S�܂Őݒ�ł���悤�ł���

���ۖ��ƂȂ�ƁA�ǂ��܂ō����g���H�Ƃ����͉̂���Ȃ��ł����A

Q�������邩�{���������邩�̑Ώ����K�v�����ł��B

�Ƃ��Ă�������OP-AMP���g���Ă݂čl���悤���ƁB

�ŁA�X���[���[�g�͂��܂葬���Ȃ��ł����A���g���͍���

�L�ш�OP-AMP�ɕς��Ă݂��Ƃ���A830KHz�Ŕ��U���܂����B

�ǂ����AOP-AMP�̓����Ɉˑ����Ă���悤�ł��B